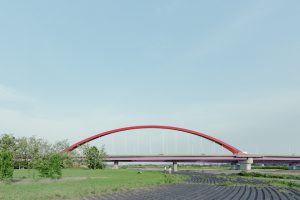

東京インフラ056 多摩大橋

赤くシャープなアーチラインが印象的な多摩川に架かる橋。ここにはもともと右岸の八王子市・日野市と左岸の昭島市・立川市をつなぐ血管、1966年竣工の初代多摩大橋があった。しかしその後、周辺地域の発展に伴い、<血流>である交通 […] ...

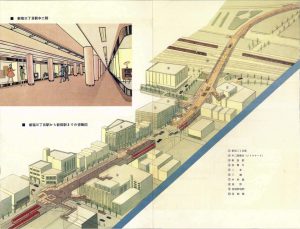

東京インフラ071 新宿

かつての宿場町で、近代以降は、鉄道と幹線道路の結節点として肥大化した<循環器系>の要。 駅の東側の新宿三丁目あたりまでは、地下鉄丸ノ内線とほぼ平行して、沿線のデパートを取り込んだ長大な地下空間が広がる。わが国最大の歓楽街 […] ...

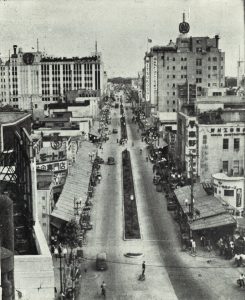

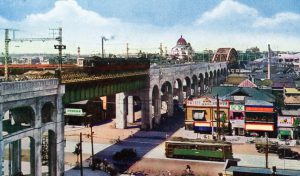

東京インフラ031 秋葉原

南北と東西の2本の高架鉄道が交差する町。もともと、地元の反対を押し切って、地表を走っていた南北の鉄道(現在の京浜東北線)が、鉄道国有化後の1925年に高架化され、その上を乗り越えるように総武線がつくられた(1932年)。 […] ...

東京インフラ078 品川

都心を出発した東海道の道路と線路の2本の太い<血管>が、最初に交差する場所。それが品川である。 1872年に初めて鉄道が通ったときから、この2本のインフラは、立体的に交差してつくられた。街道の一部をなす跨線橋・八ツ山橋の […] ...

東京インフラ074 大橋ジャンクション

37か所ある首都高のジャンクションの中で、壁で覆われたジャンクションはここくらいだろう。 当初、東名高速道路と渋谷を結ぶ首都高3号線と、山手通り沿いを走る中央環状線は、高架のジャンクションで連絡することになっていた。しか […] ...

東京インフラ063 京浜・京葉工業地帯

東京湾の左右二葉からなる器官。グリコーゲンの生成・貯蔵、胆汁の生成、有毒物の解毒など多様な機能を担う<消化器系>で最大規模の<肝臓>にあたる。幕末の石川島をはじめ、海との際は、常に工業化の最前線だった。 京浜臨海部の工業 […] ...

東京インフラ006 築地

呼んで字の如く「築かれた地」である。「築地」と呼ばれる土地は全国に存在するが、たいてい埋め立てによって造成された土地である。地名が、土地の出自を物語っている。 東京築地の場合、江戸時代の本願寺本堂の建設のときに、最初の埋 […] ...

東京インフラ003 丸の内仲通り

辺り一面、草ぼうぼうの原野。今では全く想像できないが、かつて三菱ヶ原と呼ばれた頃の丸の内の姿である。 丸の内は、日本最初の近代都市計画である市区改正計画で、官庁街にするか、商業地にするかの議論の末、渋沢栄一の強い意見によ […] ...

東京インフラ046 五色桜大橋

技術的にはかなり特殊な橋である。 くしのような形をしたアーチ橋で、くしの歯の代わりに綾状のケーブルを張る。また、車を通す桁が上下2段に分かれ、それらが綾状のケーブルによってアーチリブと結合されている。それが、荒川放水路に […] ...

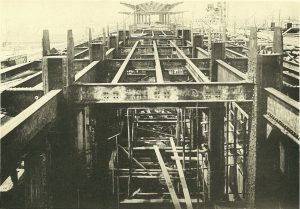

東京インフラ038 東京上野間市街線

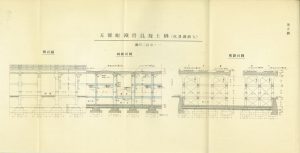

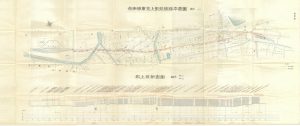

東京と上野を結ぶ高架鉄道は、神田駅以南の工事が先行し、一部は、東京万世橋間市街線として1919年に完成していた。神田駅もこの際に開業したが、完成したのは中央本線の高架橋のみであった。東京から神田、秋葉原、御徒町を経て上野 […] ...