『百橋一覧図』北斎画 太田記念美術館所蔵

第3章 自然の脅威への対応

3-1 戦国期から江戸時代へ

治水による水害の軽減と、利水による生産活動の拡大を両立することは、領国経営上の重要な課題であった。この課題に巧みに対処した戦国武将として広く知られるのが、武田信玄と加藤清正である。信玄が富士川水系で用いたとされる工法は、後に「甲州流」と称され、近世河川改修技術の規範とされた。清正も、球磨川、白川、緑川、菊池川で、数々の独創的な構造物を建設したといわれている。ただし、これら二人の事績は、いわば伝説化されており、治水利水で実際に果たした役割についてはまだ不明な点が多い。ここでは、近年の研究を踏まえ、その実態を探っていきたい。(北河)

治水と利水

この絵図には、富士川水系釜無川の竜王付近が描かれる。高岩(左手の岩山)で水勢弱まった水流が、石積出、蛇籠、牛枠、付出し等で保護された土手沿いに下る様子が表現されている。旧河道には家並みが築かれ、背後の田畑に通ずる水路が敷設された状況も確認できる。一般には、これら堤全体を信玄堤と呼ぶが、信玄時代には三社神社・神明社間の本土手など、その一部しか築かれていなかったと言われている(北河)。

「信玄堤絵図」山梨県立博物館所蔵

釜無川と御勅使川の変遷

釜無川の河道が徐々に西側に寄せられ、甲府の可耕地が拡大する状況を確認することができる。旧来は、御勅使川の水勢を弱めるために、信玄が竜岡台地に堀切流路を穿ち、その流れを高岩にあてたと言われてきたが、近年の研究によると、信玄以前から御勅使川は竜岡台地の間を貫いて流れていた可能性があるという(北河)。

「釜無川の流路変遷について」(川﨑剛)、「御勅使川流路の変遷と地域の様相」(今福利恵)を基に作成

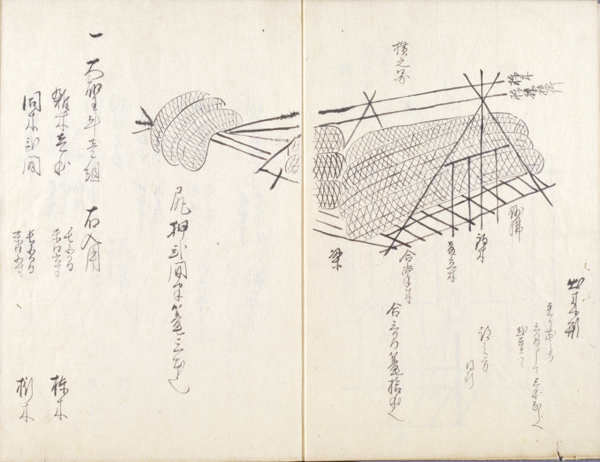

「甲州流」の治水技術

「普請目論見鑑」には、甲斐国で駆使された様々な治水技術が紹介されている。また、その関連遺構も実際に確認されている。雁行堤、水害防備林などの工法も、この地で発達したとされる。これら一連の技術からは、限られた技術力で川の流れを整え、越水を許容しつつも致命的な水害を回避するという、リスクマネジメントの発想を見て取ることができる(北河)。

絵図:「普請目論見鑑」山梨県立博物館所蔵

写真:塩川下河原堤防遺跡出土枠類(韮崎市教育委員会提供)

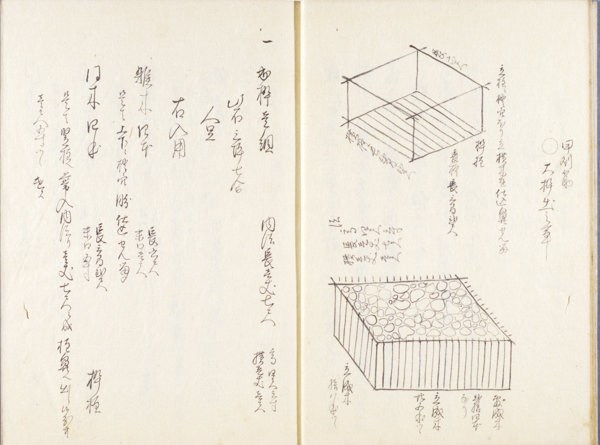

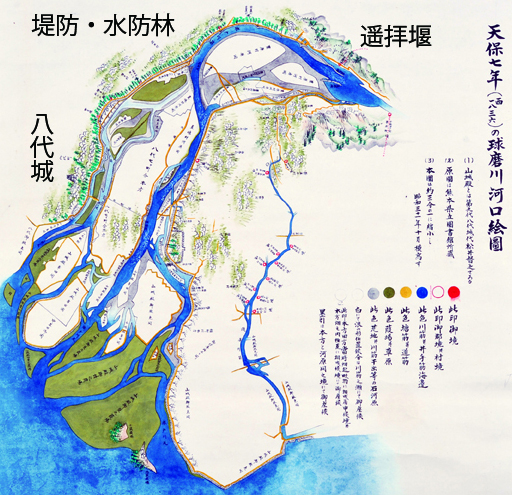

八代城と球磨川整備

九州の球磨川も、富士川と同様、急流河川として知られる。天正年間、八代の拠点が、山城から河口港近傍に移り、新たな城下町が建設されたのに伴い、利水・治水の工事も進められた。絵図上部を見ると、川の屈曲部には堤防、水防林、堰などが築かれていたことがわかる(北河)。

「天保七年球磨川河口絵圖」崇城大学図書館所蔵に加筆

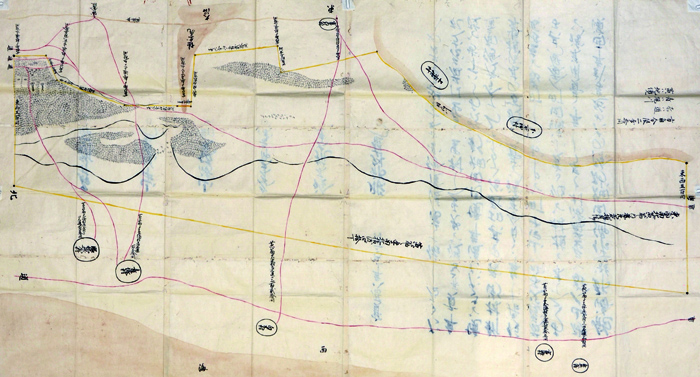

遥拝堰

「天保七年球磨川河口絵圖」右上に描かれている遥拝堰の測量図。「八の字」形が特徴的である。清正時代の建設とされ、川の屈曲点の手前で水勢を弱めて、舟運路を確保すると共に、脇に取水口を設けて安定的な利水を行う、という特異な構造をもつ。高度成長期に撤去されたが、現在復元が検討されている(北河)。

「球磨川測量図」(昭和8年作製)八代市立博物館未来の森ミュージアム所蔵

3−2 江戸時代

江戸初期以降、城下町建設、新田開発等の大規模開発が全国展開する中で、自然林の減少、古田の管理放棄などに起因する水害が増加する。そのため江戸幕府は、寛文6年(1666)に山川掟を定め、山林の荒廃を防ぐために植林を奨励し、河川敷の開発も制限する。同じ頃、国土保全の重要性を説く熊沢蕃山のような思想家も現れる。海岸部においても、戦乱や製塩業の発達により荒廃が進み、砂地が拡大したため、各藩は対策を講じていく(北河)。

宝暦治水

御囲堤で護られた尾張藩と異なり、その対岸に位置する美濃の土地は、十分な堤防が築かれず、輪中を建設して独自の木曽川氾濫対策を講じてきた。しかし、国役普請が中断していた宝暦年間、薩摩藩が御手伝普請を命じられ木曽三川分離工事が行われる。この時築かれた油島締切堤は、近世を代表する大規模河川構造物の一つとして知られる(北河)。

国土交通省中部地方整備局木曽川下流事務所提供

庄内海岸の植林

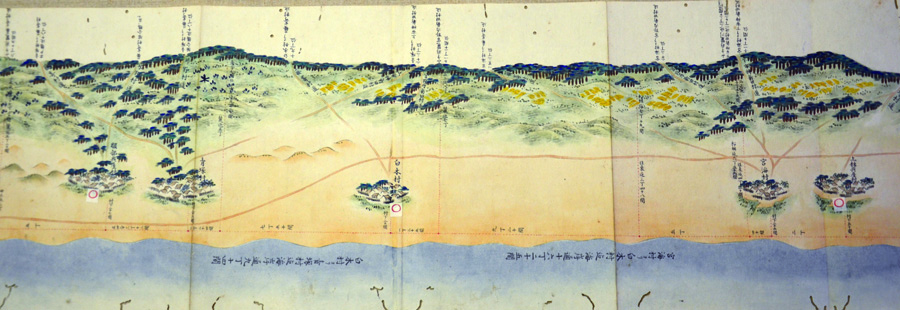

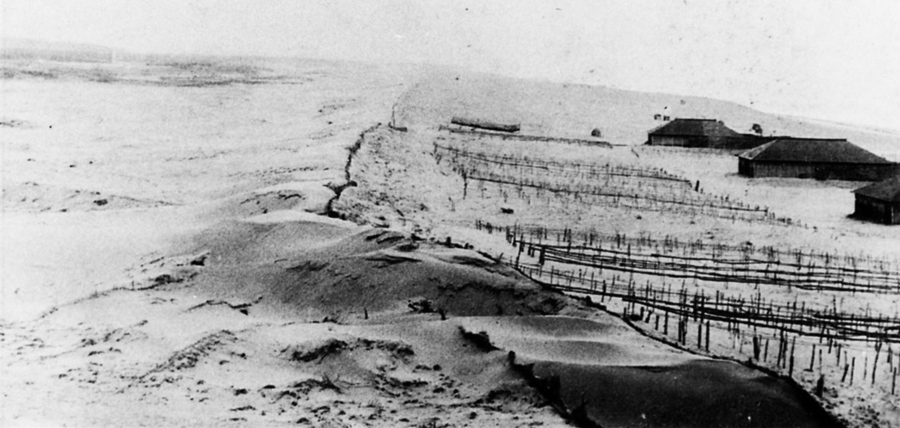

宝永4年(1707)、庄内藩は植付役の制度を定め、庄内砂丘への植林を進めた。ただ、荒廃著しい最上川北側では、植付役に加えて、周辺の町人らによる植林も奨励された。酒田町人が植林した範囲(「飽田郡遊佐郷田畑砂除植林図」中の黄線による区画)と、植林後の状況がわかる絵図「大泉海岸湯野浜ヨリ観音崎迄の図」をここに示す。ただ、庄内海岸はその後も何度か荒廃を経験し、写真で示すような姿が、安部公房に『砂の女』の着想を与えたと言われる(北河)。

左図:「飽田郡遊佐郷田畑砂除植林図」致道博物館所蔵

下図:「大泉海岸湯野浜ヨリ観音崎迄の図」致道博物館所蔵

写真:『海岸砂丘の変貌』(立石友男)所収

3−3 近代科学技術の導入

明治以降は、自然を数理的に把握・分析して制御するという、西洋で育まれた手法と自然観が導入された。まず、オランダ人を中心として、全国の主要河川に量水標の設置が進められ、水理学を駆使した計画手法も徐々に浸透していった。また、建設技術も発展し、旧来の土、石、木だけでなく、鉄やコンクリートを用いた構造物が各地で建設された。こうして、全国の主要河川には、新たな人工的な秩序が構築されていく(北河)。

オランダ人技術者による河川整備

明治政府は、主に舟運の低水路・港湾整備のために、明治5年(1872)以降オランダ人技術者を招聘し、現場の指導にあてた。本図は、オランダ人技術者の指導に基づき日本人が描いた淀川・木津川合流地点の測量と水位観測の図面。科学的アプローチによる河川の状況把握を表現した図面としては、わが国最初期のもの(北河)。

国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所所蔵

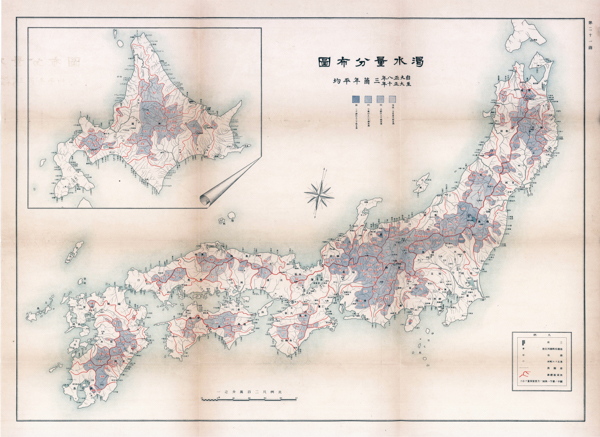

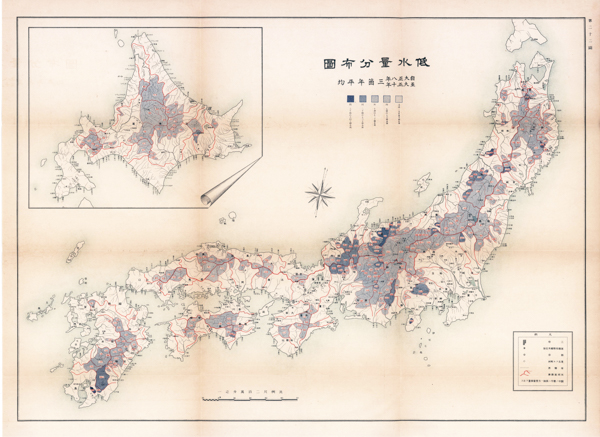

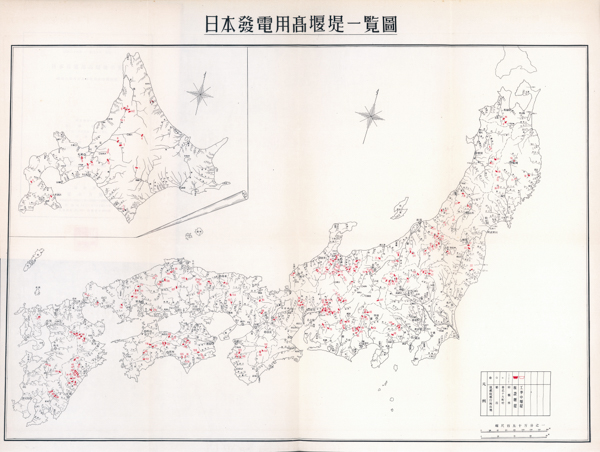

水量調査とダムの立地

電力需要の増加を受け、逓信省は後藤新平大臣時代に臨時発電水力調査局を設置した。そして、合理化な水力利用の基礎データを収集するために、明治43年(1910)から全国河川の水量分布調査を実施した。本図は、その成果を示す全国の渇水量と低水量の分布図。併せて、実際に建設された発電用ダムの立地状況を示す。昭和初期、国土面積あたりのわが国の水力発電量は、米国の4倍にのぼったが、その背景に明治時代からの地道な調査があったことを忘れてはならない(北河)。

上左・上右:『水力調査書 第1巻』(逓信省編)所収

左:『日本発電用高堰堤要覧』(通商産業省編)所

構造物の大規模化

計画技術だけでなく、建設技術の発展も、河川利用の高度化に寄与した。その典型が、ダムの大規模化で、大同電力による堤高53mの大井堰堤はその代表例といえる。自然の中に、巨大構造物がそびえる新たな風景の出現は、しばしば議論を巻き起こしたが、この場所に関しては、志賀重昴がダム湖を「恵那峡」と命名し、新たな景勝地として受け入れられていった(北河)。

西山芳一撮影

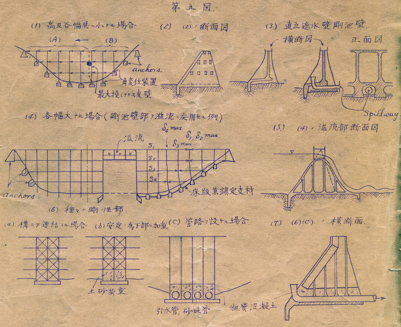

耐震研究

地震多発国であるわが国にとって、ダムの大規模化は大きな技術的挑戦であった。大正期、土木界においてScientific Engineeringの潮流が広まる中、内務技師・物部長穂は、堰堤耐震化に関する数理的研究を進め、その成果を次々と発表する。本図は、バットレス式ダムの耐震性に関する彼の論文の一部(北河)。

「支壁式鉄筋混凝土堰堤の耐震性について」(物部長穂)所収

ネットワークと自然

近代には、かつて険路として知られた山道も、次々と整備された。この写真は、箱根の国道一号に築かれた函嶺洞門。関東大震災によって脆弱化した崖の直下に築かれた、わが国最初期の落石覆施設。こうして険路の安全が確保されたわけでは、ここでは単に機能を満たすだけでなく、当時指定を目指していた国立公園に相応しいデザインが模索された(北河)。

譲原建設株式会社提供

3−4 伝統と近代の融合を求めて

明治政府が積極的に導入した西洋技術は、一気に全国で採用されたわけではない。財政的又は技術的理由から、江戸時代からの工法をとり続けた地方の現場も多く、また西洋の直輸入ではない、土地の条件に相応しい技術が考案されることも少なくなかった。また、大正・昭和期以降は、数理科学的アプローチが工学分野において主流となる一方で、日本の自然の中で培われた技術を見直し、伝統に根差した近代工法を模索する動きも広がっていく(北河)。

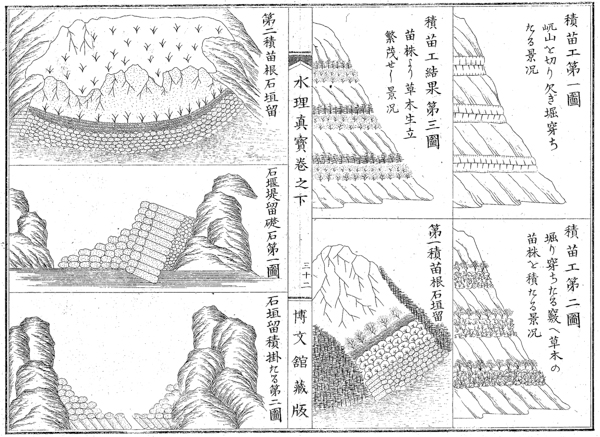

緑化の手法

京都府職員の市川義方は、淀川水系の砂防工事にあたり、当地で培われてきた工法を改良して、根の発達に十分な林床を備え、植物の生長に見合った水分と肥料を貯留できる積苗工を開発した。この工法は、今なお淀川水系上流部で用いられている(北河)。

『瀬田川砂防のあゆみ』所収、『図解 水理真宝 下』(市川義方)所収

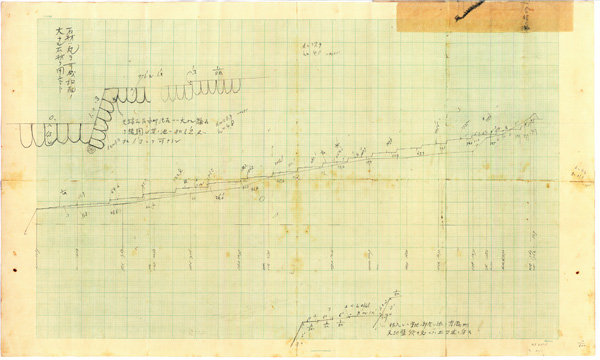

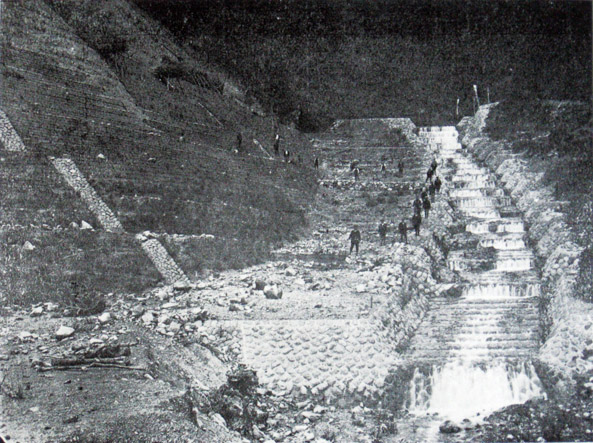

地形を生かした流路工

本来の地形をできるだけ生かし、高価なコンクリートの使用も抑えながら、見事に禿山に緑を蘇らせた松本市の牛伏川階段工。地形に沿って緩やかに湾曲することで、美しい水流も生み出されている。本図は、設計者池田圓男の設計メモと施行直後及び現在の写真。(北河)

左上図:長野県立歴史館所蔵、左下写真:『牛伏川砂防工事沿革史』所収

右写真:土木コレクション提供・大村拓也撮影

「甲州流」の近代化

西洋技術の導入が進む一方で、日本の自然条件の中で育まれた伝統工法に、新たな可能性を見出す動きもあった。「甲州流」の治水技術もその一つ。写真は、大正9年(1920)以降、富士川で施工された鉄筋コンクリート造の大聖牛と、コンクリートブロック製の水制工(北河)。

『日本水制工論』(真田秀吉)所収

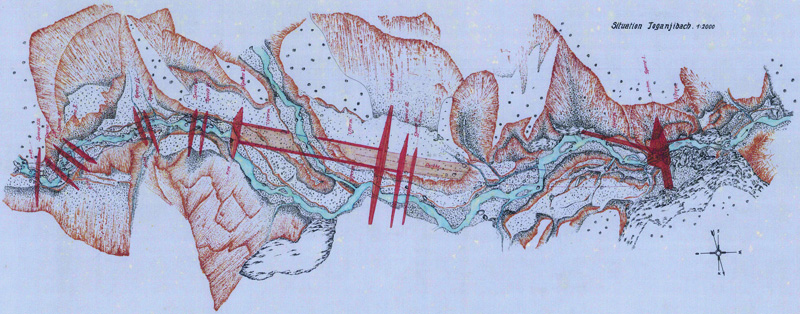

荒廃急流河川の制御

常願寺川は、国内有数の急流河川で、水源には大量の土砂が堆積する立山カルデラを水源に抱える。この厳しい自然条件を相手に、剛柔織り交ぜた大規模砂防工事が展開した。本図は、赤木正雄の立山砂防のマスタープランと、基幹堰堤である白岩堰堤の写真。白岩堰堤では、巨大なコンクリート躯体だけでなく、プレキャストの各柱を木構造のように丁寧に積み上げた方格枠が築かれ、かつての渓谷の斜面形状が回復された(北河)。

図面:一般社団法人全国治水砂防協会所蔵、写真:八馬智撮影

3−5 防災の多様な展開

近年、地球温暖化による海面水位の上昇、大雨の頻度や強い台風の増加、それらによる水害、土砂災害、高潮災害などの頻発、激甚化などが想定され、実際に現在の計画規模を上回る災害が頻発している。今後は、我が国特有の自然に対する先人の知恵と最先端の技術力を合わせた多様な対応策の検討や、地域防災力の向上による自然との新たな関係構築が求められているといえる。(福島)

大槌町赤浜地区の住民自らが検討する様子

(東京大学都市工学科 窪田特任教授・黒瀬助教 提供)

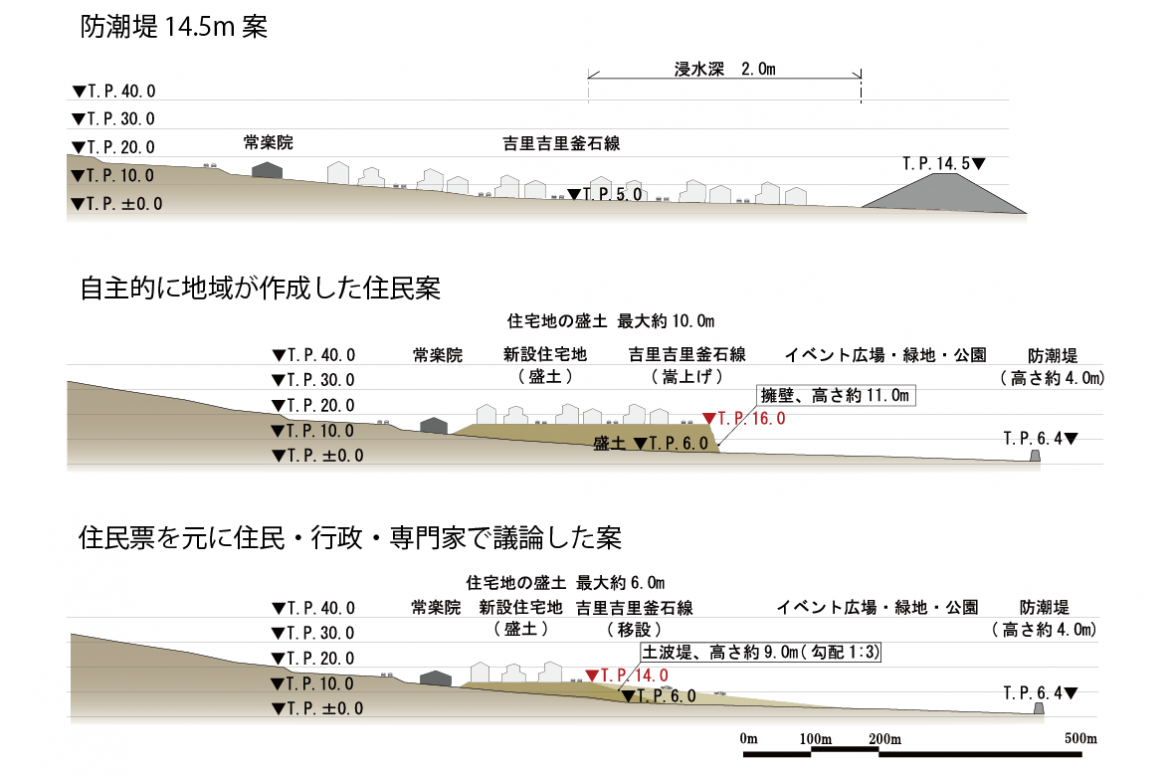

住民による東日本大震災復興計画の議論

(岩手県上閉伊郡大槌町赤浜地区)

東日本大震災で被害を受けた大槌町赤浜地区では、住民の議論に基づいて、防潮堤を低く保ち集落から海が見える復興計画が立案され、実現に向けた努力が重ねられている。合わせて住民による次の世代へ津波の被災の記憶を伝える取組みが行われるなど、住民主体の復興が進められている。(福島)

赤浜地区の復興計画の推移

(小野寺康都市設計事務所提供)

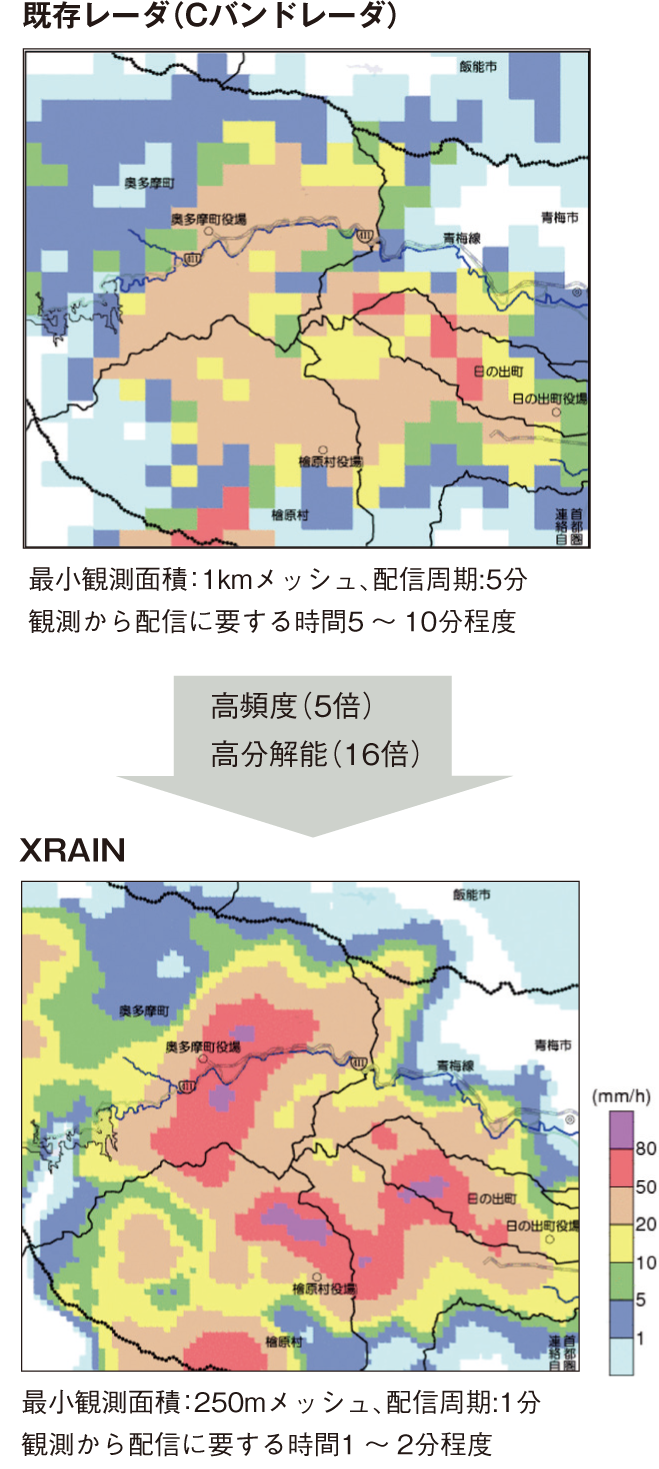

XRAIN(XバンドMPレーダ)とCバンドレーダーの比較

(国土交通省提供)

自立した防災に向けた情報の発信

増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害などを受け、適切な河川管理、さらには各個人や地域の避難行動、防災活動への活用に向けて、XRAINによる高精度な観測データの即時的な情報提供、ハザードマップによる地域情報の提供などが行われている。(福島)

西山芳一撮影

首都圏外郭放水路

中川・綾瀬川流域の浸水被害の軽減を目指し、中川、倉松川、大落古利根川の洪水の際に、その洪水の一部を江戸川へ放流するための施設。河川の複線化による人々の暮らしの場への洪水被害軽減という手法を、先端技術による地下放水路によって実現している。(福島)

平常時

洪水調節時(2014年10月6日 15:00頃)

洪水調整の様子(国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所提供)

鶴見川多目的遊水地

鶴見川流域では、戦後急激な市街化の進展、自然環境の減少、舗装面積の増加により降雨による被害が頻発した。それを受け、総合治水対策の一環として、流域自治体とも連携した多目的遊水地が計画された。平常時に遊水地を有効活用することを目的に、スタジアムを中心とした運動公園を整備し、市民の憩いの場を創出した。(福島)

九州大学流域システム工学研究室

熊本大学空間情報デザイン研究室・景観デザイン研究室

川内川河川激甚災害対策特別緊急事業

薩摩地方北部を中心とする記録的大雨を契機とする激甚災害対策特別緊急事業。住民の、行政への不信感、治水対策の効果・環境影響への不安などの状況に対して、ワークショップ、景観水理模型実験等への参加など住民の事業理解への工夫、自然、地質に合わせた分水路の設計などにより、地域資源となる治水施設を創出した。(福島)

3−6 自然との関係の再構築

わが国の先人たちが、地域の自然風土や災害と折り合いをつけながら暮らし、生業を営んできた中で育まれた多様な文化の多くが近代化の過程で変質し、失われた。近年その反省から、社会基盤整備を通して地域固有の自然環境との関係を取り戻す取組みが行われている。そのアプローチの過程や成果の持続的な維持に当たっては、地域コミュニティや利用者の自立的な協力が鍵となる。(福島)

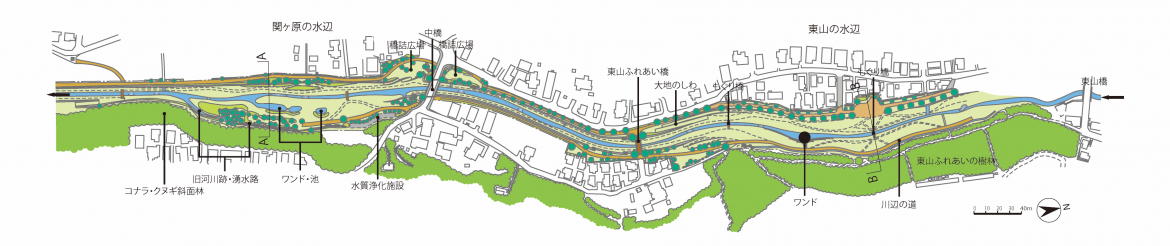

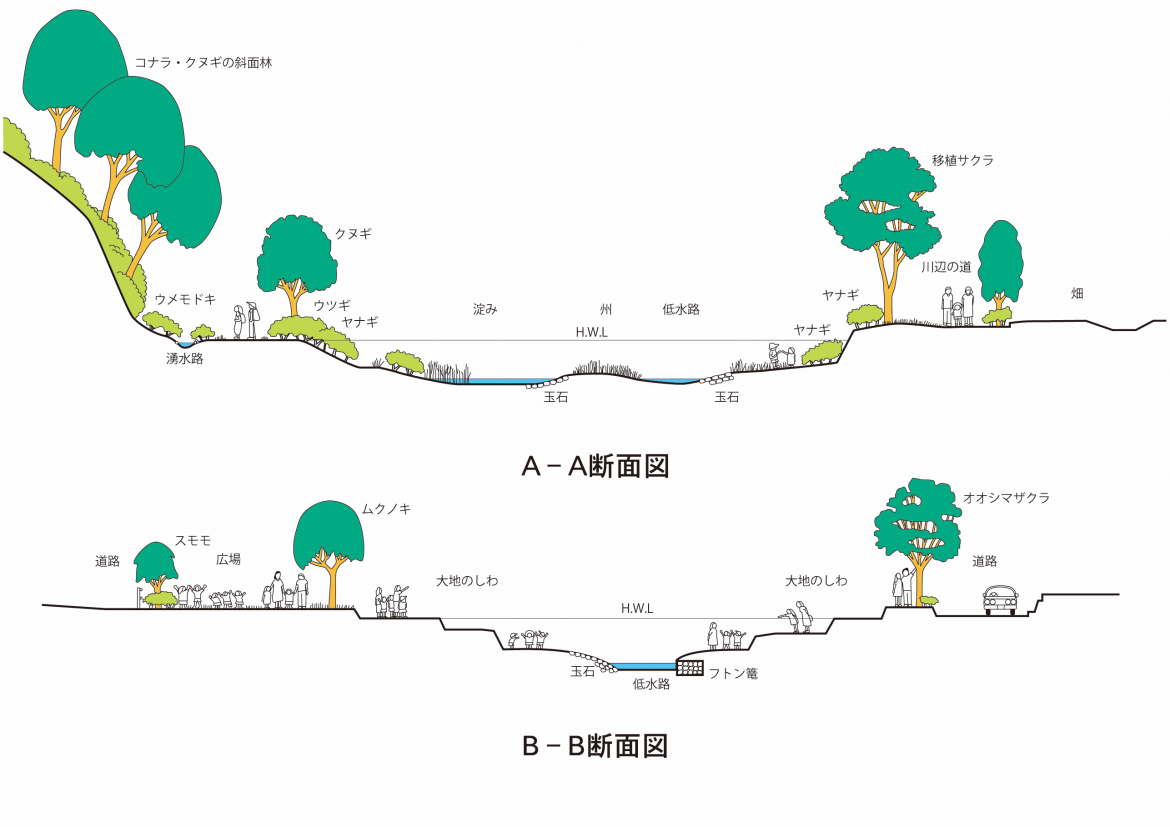

和泉川/東山の水辺と関ヶ原の水辺

(神奈川県横浜市)

様々な制度を活用しながら、矢板護岸で囲まれた川を、谷戸の生活空間や、斜面林と一体的な河川風景として再生した事業。整備プロセスにおいて、子供の遊び場ワークショップなどが行われ、整備後は現代では希少な川遊びの場として地域に根ざしている。(福島) [土木学会デザイン賞2005最優秀賞]

資料提供:株式会社吉村伸一流域計画室

東山の水辺 の施工前

東山の水辺 の施工後

出典:土木コレクション 撮影:大村拓也

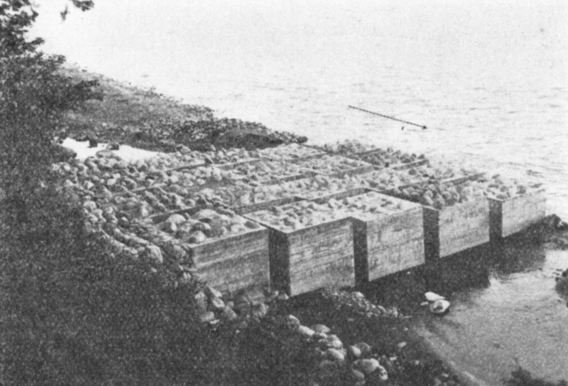

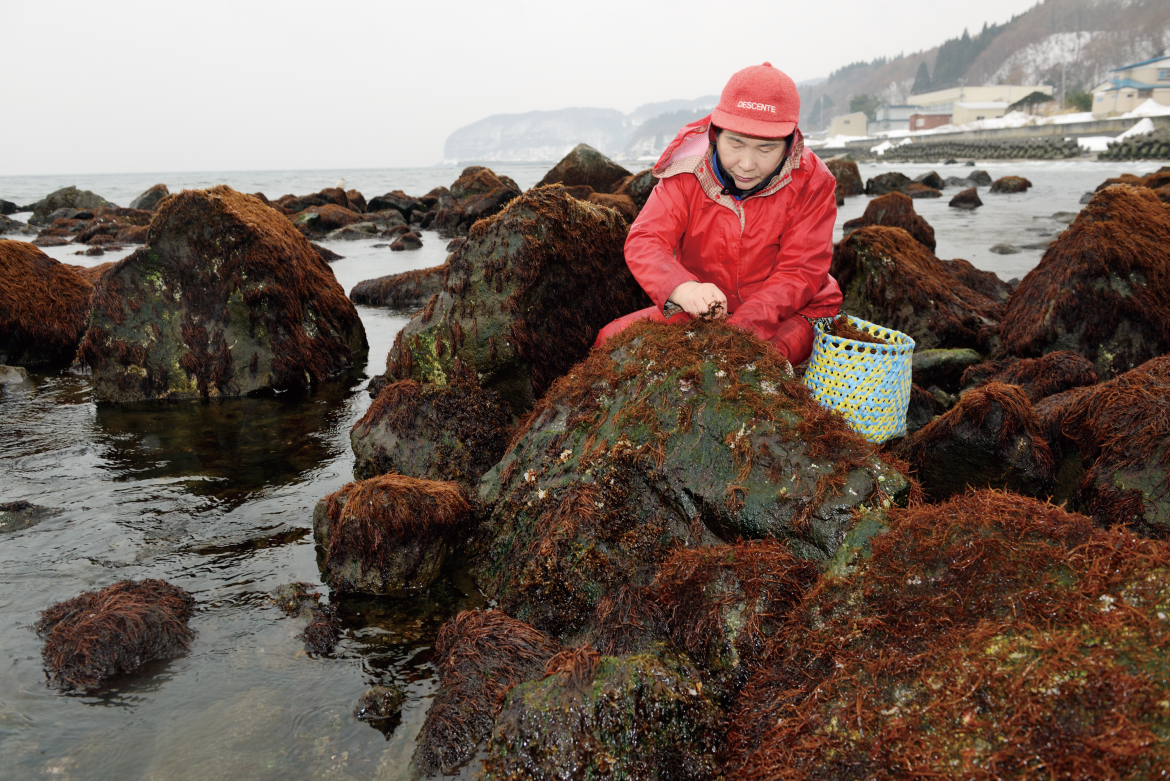

木野部海岸の磯浜の再生

(青森県むつ市)

昔から地域で山や川の岩を海に入れて磯をつくってきたやり方を参考に、近代化の過程でコンクリートによって整備された緩傾斜護岸を壊し、浜を守り漁場となる磯場を取り戻すための取組みが地域の人々の手によって進められた。常に変化する海と付き合いながら暮らしていくため、整備後も地元による環境モニタリングが行われている。(福島) [土木学会デザイン賞2006最優秀賞]

国土技術総合研究所 古河市建設部都市計画課公園緑地係 提供

古河総合公園

(茨城県古河市)

戦後の土地改良事業によって水田となり、減反政策によって水田放棄地となった御所沼において、中村良夫東京工業大学名誉教授の指導のもと、沼の復元による原風景の再生と、沼を含む公園の整備による新たな市民活動の場の創出が目指された。パークマスター制度の導入などにより、市民発信の様々な活動が展開されている。(福島)