『百橋一覧図』北斎画 太田記念美術館所蔵

第2章 国土経営の手法

2-1 律令時代

7世紀、わが国は唐から律令制を導入し、大和を中心とする中央集権国家の建設に着手する。大八洲(日本の古称)は国・郡・里に区分され、公地公民制の基礎となる戸籍や、法令に基づく新たな統治機構が整備される一方で、政治権力を象徴する長大な駅路の建設などの大規模な土木事業も展開した。ただし、国土支配の実態を見ると、古代から明治時代まで存続した地方行政区分・令制国には、中央から国司を派遣するものの、郡では在地の有力豪族を郡司に採用して、地方統治に当たらせるという、既存の氏族制を生かした二重構造が存在した。ここでは、外来の制度を、従来の伝統にあった形で導入するという、その後の歴史にも再三現れる日本の知恵を確認することができる(北河)。

古代の国土構造

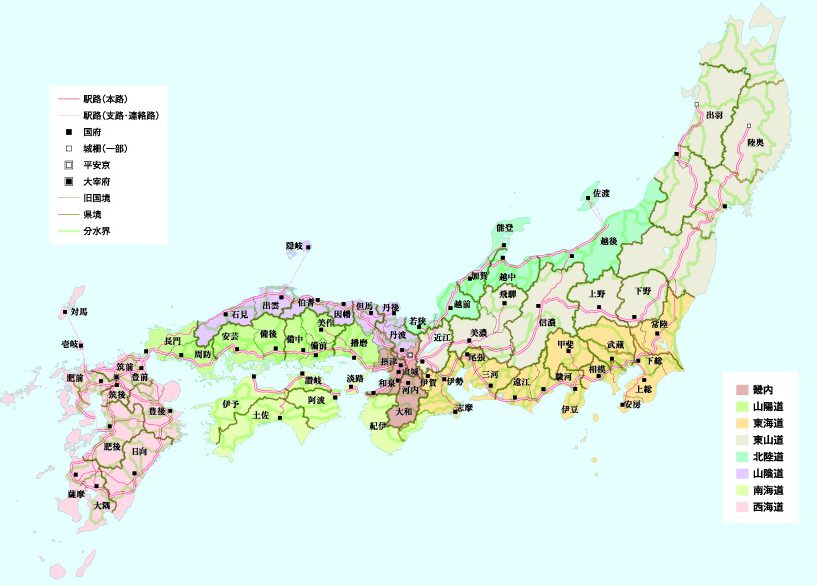

律令制下、国土は五畿七道に区画され、10世紀編纂の『延喜式』によると、そこに66カ国2島が存在していたという。この行政区画は、明治維新期まで営々と受け継がれ、現在の都道府県境の拠り所となる。さらに元をたどれば、これらの境界は、豪族支配時代の勢力圏、さらには分水界などの地形条件に大きく依存していた(北河)。

「分水嶺がわかる日本河川全図」(学研)、『道II』(武部健一/法政大学出版局)、『詳説日本史図録』(山川出版社)を基に作成

古代のハイウェイ

発掘調査により、中央と地方拠点を最短距離で結ぼうとする駅路の実態が明らかになりつつある。その線形や、約16kmごとに配された駅家の配置から、現代の高速道路との類似性を指摘する研究もある。ただ、天皇の権力を象徴するこの長大で直線的な道路は、権力の弱体化に伴い10世紀には廃れてしまう(北河)。

東山道武蔵路の空撮(武蔵国分寺跡資料館提供)

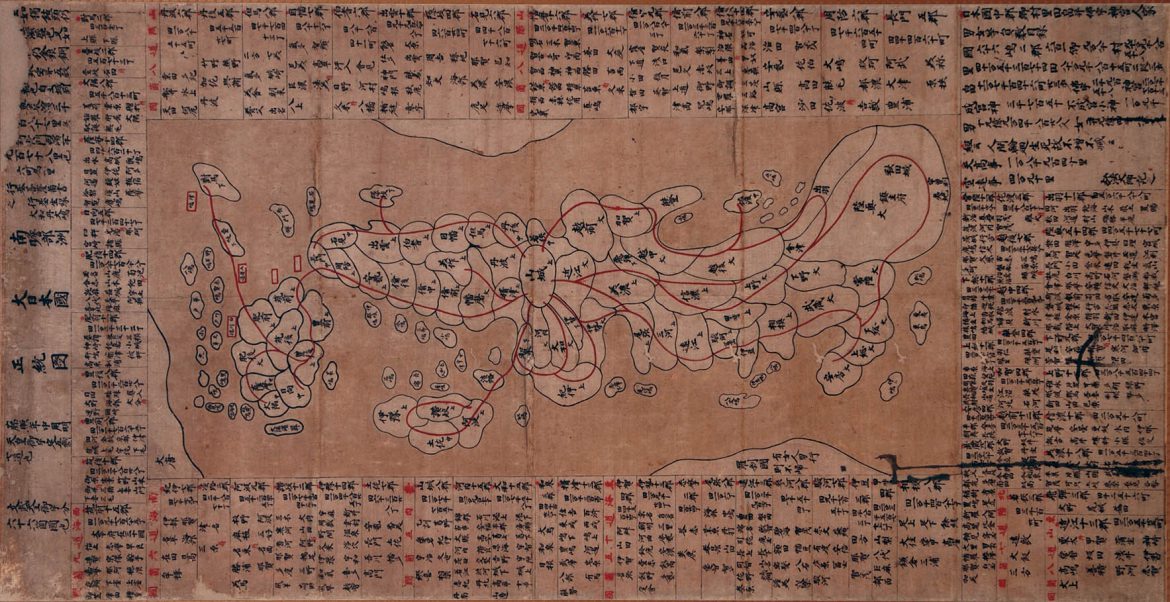

中央集権化とネットワーク

「南瞻部洲大日本国正統図」(重要文化財)には、山城国を中心として、駅路が放射状に広がる中央集権の構造が端的に表現されている。駅路は、総延長約6,300kmの幹線道路で、都と大宰府を結ぶ大路(山陽道と西海道の一部)、中路(東海道と東山道)、小路(北陸道・山陰道・南海道・西海道)から構成された。また、駅路からは伝路と呼ばれる地方道路が分岐し、ネットワークの階層化が図られていた(北河)。

「南瞻部洲大日本国正統図」唐招提寺所蔵

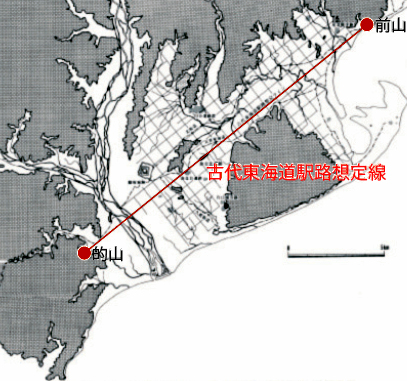

道路と農地の一体的整備

静清平野を東西に貫く古代東海道の駅路の位置図から、丘を避けて、最も長大な眺望が開ける地点に直線道を築いた、当時の計画手法を見て取ることができる。また、道路が条里地割(図中のグリッド)の基準にもなっており、道路と農地を一体的に整備するという、古代公共事業の複合性も見て取ることができる(北河)。

『道I』を基に、「静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告曲金北遺跡」に加筆

2−2 安土桃山時代

中央権力が弱体化する中、16世紀の東アジアにおける商業ネットワーク拡大という世界的動向と呼応するかのように、戦国大名は交通基盤施設の充実を図っていく。中でも、織田信長は商業を重視し、楽市楽座という経済政策に加え、道路の整備・保全の仕組みを整えたことで知られる。豊臣秀吉も、信長の政策を継承しながら、検地に基づく国土の把握や城下町の建設を推進し、さらには兵農分離・農商分離により軍事・民生両面を掌握し、新たな国家秩序の礎を築いた(北河)。

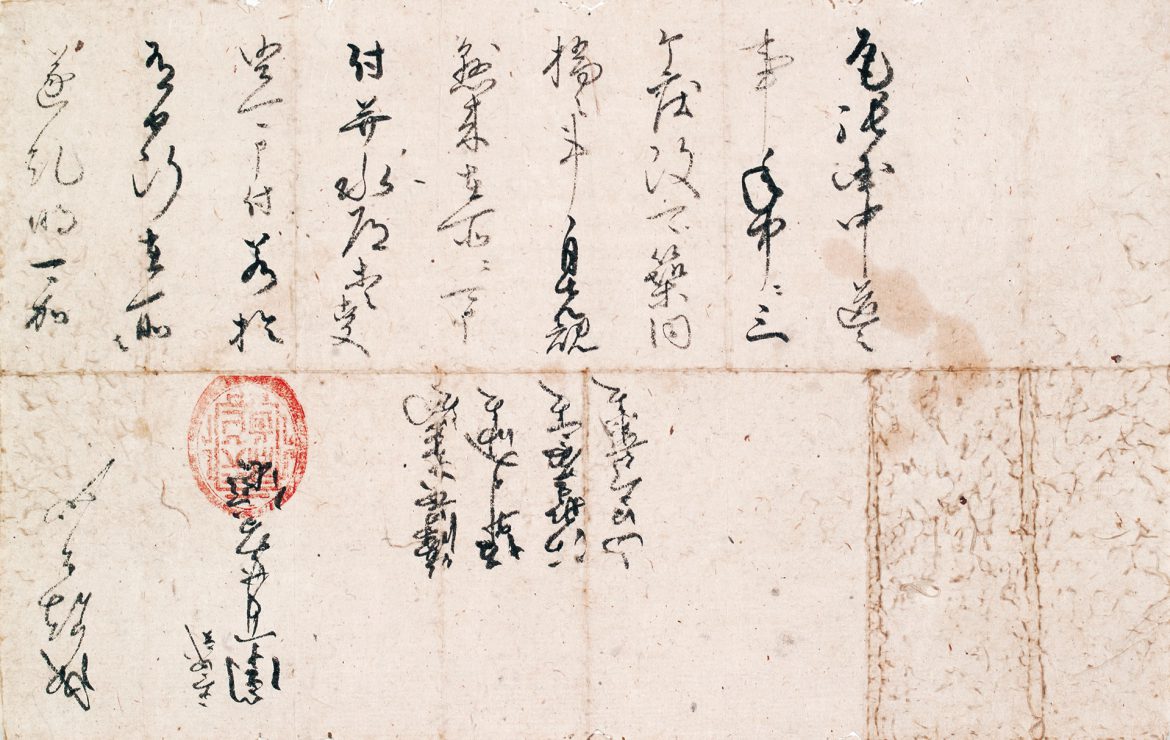

信長の道路管理

信長は、自由経済の障害となる関所を廃し、道路・橋梁の建設を推進した。この朱印状は、年三回の道の補修を命じたもの。「天下布武」の印章も確認できる。この他、道路直線化、道路幅員の規格化と並木整備、勢田橋建設などに関わる朱印状も残されており、天下人の交通基盤施設に対する眼差しを窺い知ることができる(北河)。

「織田信長朱印状(複製)」(原資料:個人蔵)

近世城郭の規範

信長は、小牧、岐阜における築城の経験を踏まえ、琵琶湖畔の安土城建設に取りかかる。それは、総石垣の上に巨大な天守閣がそびえる、新しいタイプの城であった。城下では、既存の港町常楽寺を吸収する形で新都市を形成され、さらに周囲の沖積平野も開発された。ここでは、領国経営の拠点としての、新たな城づくりの手法を見て取ることができる(北河)。

安土城黒金門跡(左上)・大手道(左下)(北河大次郎撮影)、「安土城下町(西部)の推定図」『城下町の黎明』(滋賀県立安土城考古博物館作成)に加筆(右)

城と都市

土木事業の増加は、工事の合理化を必要とした。特に、安土桃山時代は、巨大な城郭を短期間で建設するため、現場を複数の工区に分けて業者に競わせる、秀吉の割普請の手法が有名である。秀吉の築城技術を継承した徳川時代に描かれたとされるこの屏風絵には、築城の熱気と、新たな時代が生まれる高揚感が、都市の喧噪と共に巧みに描き出されている(北河)。

「築城図屏風」名古屋市博物館所蔵

国土の把握

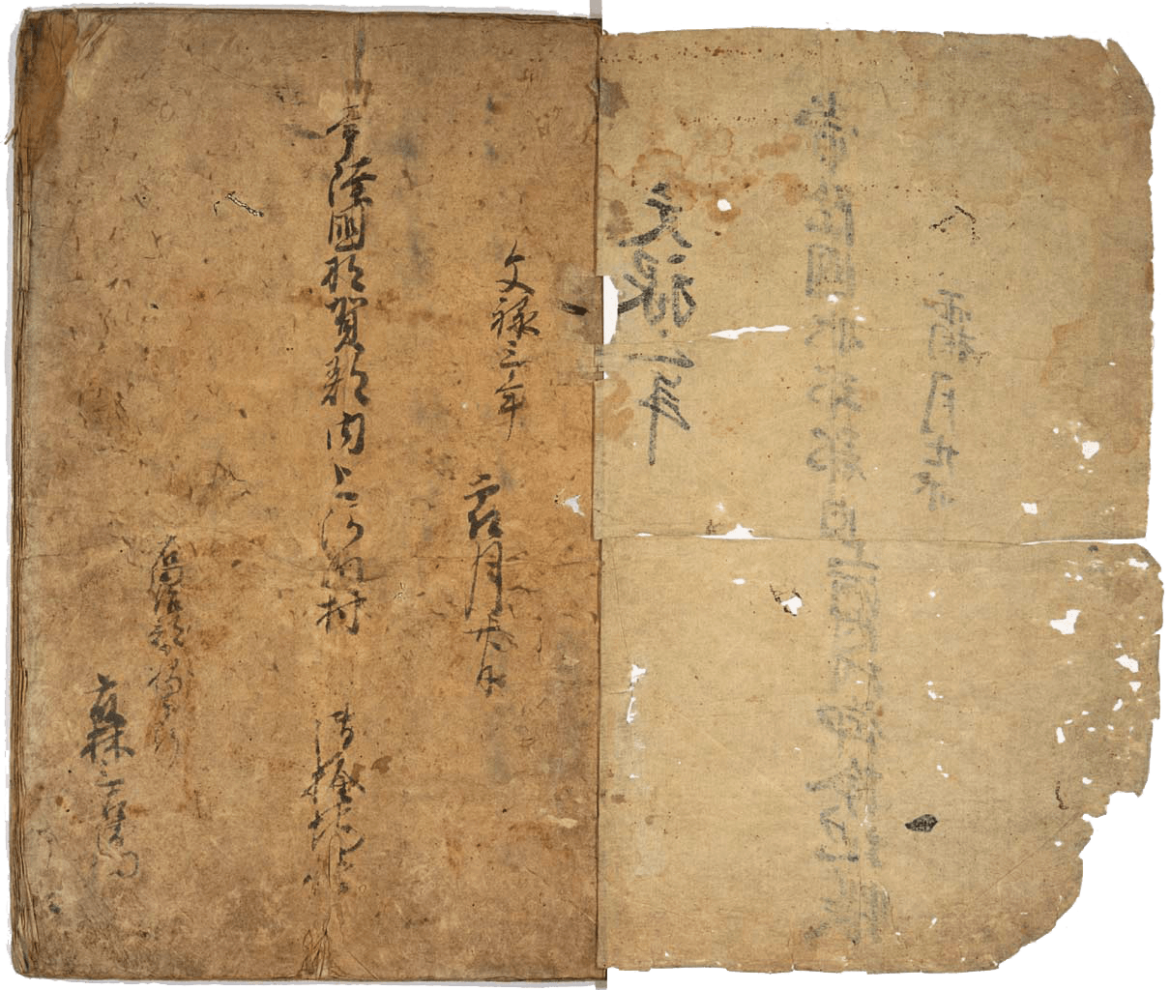

全国を制圧した秀吉は、国土経営の基盤を整えるため、統一的な度量衡に基づく検地を行った。それは、荘園制の終焉と、武士による国土経営の到来を告げる一大事業であった。検地が秀吉の重要施策であったことは、担当者の顔ぶれからも明らかで、例えばこの検地帳には、検地奉行を務めた「石田治部少輔」(石田三成)の名を確認することができる(北河)。

「常陸国那賀郡内上河内村御検地帳」茨城大学図書館所蔵

2−3 江戸時代 国土の礎

徳川幕府は、織豊時代に行われた城下町建設を全国に拡大する。そして、大名が領地を治める分権的な支配体制をとりながらも、主要な都市及び鉱山については幕府の直轄下におくという、新たな国土経営手法を確立する。また、江戸を中心とする五街道や、航路の整備、用水整備を伴う新田開発も広く展開し、国土のかたちは大きく変貌する。ただし、大規模な土地の改変によって水害リスクが高まると、開発に偏重しない保全との両立が模索されることになる(第3章3-2参照)(北河)。

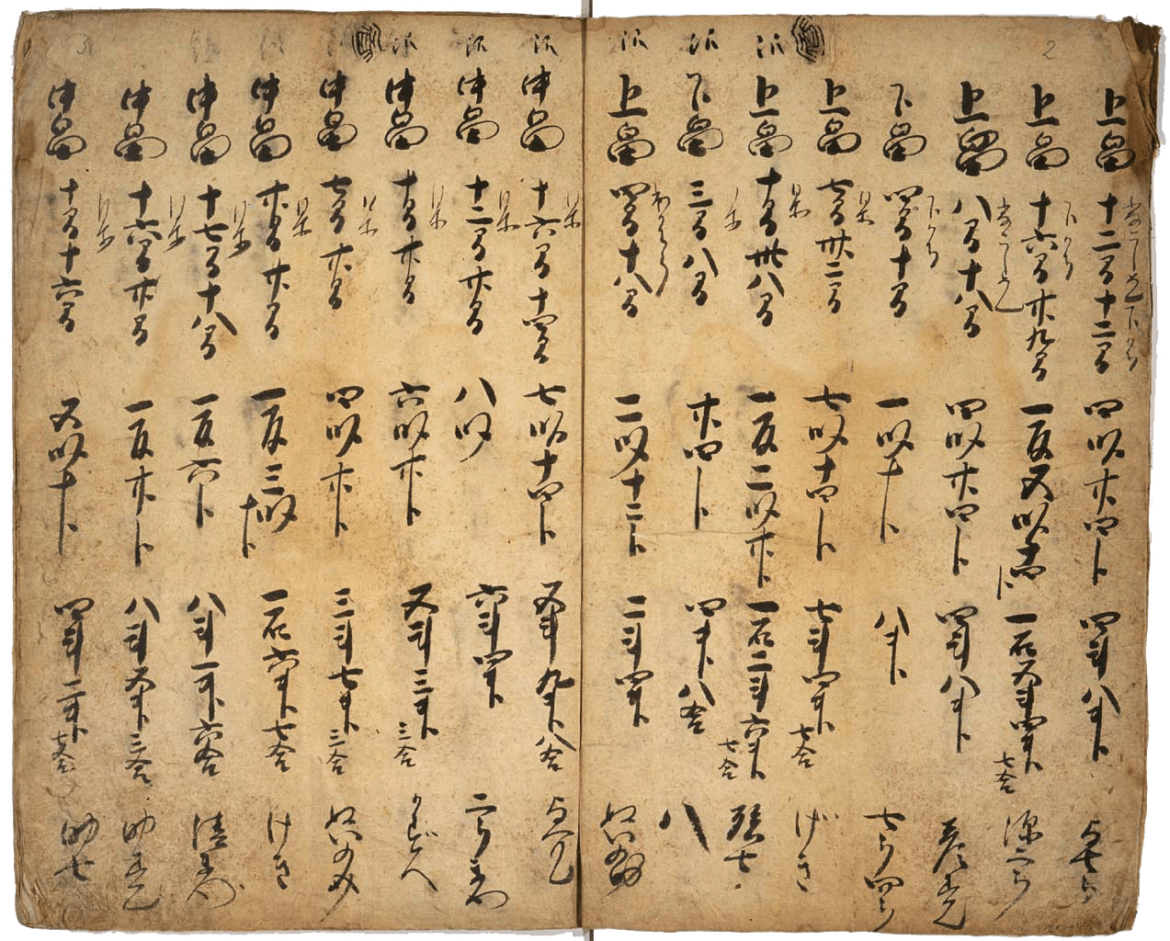

江戸期の国土構造

江戸時代には、国司の制度は既に形骸化しており、地方に配属された260を超える大名が、各地の統治を行った。そして、江戸周辺と五街道経由地の多くは、幕府直轄領または親藩・譜代大名領で固められ、沿岸地域は河村瑞賢が拓いた東廻り・西廻り航路などで結ばれた。こうして、新たな陸海の流通ネットワークが整えられた(北河)。

『詳説日本史図録』(山川出版社)、『日本史年表・地図』(吉川弘文堂)を基に作成

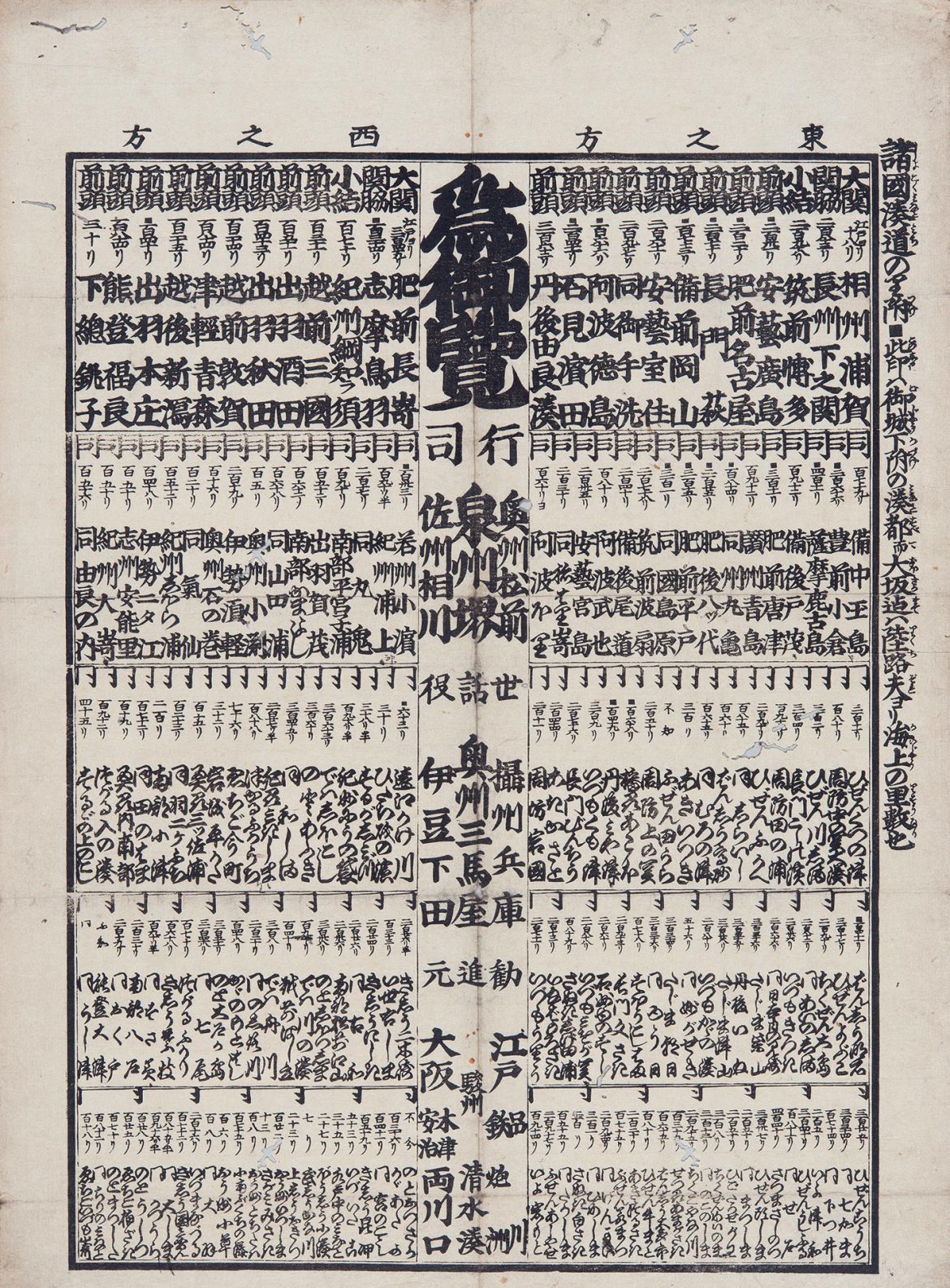

街道管理の手法

幕府が直轄管理する五街道の延長は、古代駅路の1/4にあたる約1,500kmに留まるが、北国街道、中国街道などの主要な脇街道も含めれば約5,000kmに及んだ。五街道は、道中奉行が直轄で、脇街道は勘定奉行管轄下、各大名が管理した。この絵図は、道中奉行が用いた縮尺約1/1800の今でいう道路台帳平面図で、道路構造や街道沿いの地理まで克明に描かれている。当時は、この絵図に併せて、宿の運営に関わる基礎データや関連インフラ情報を記した宿村大概帳も作成され、道路が運輸施設と一括的に管理されていたことがわかる(北河)。

「日光道中分間延絵図控」郵政博物館収蔵

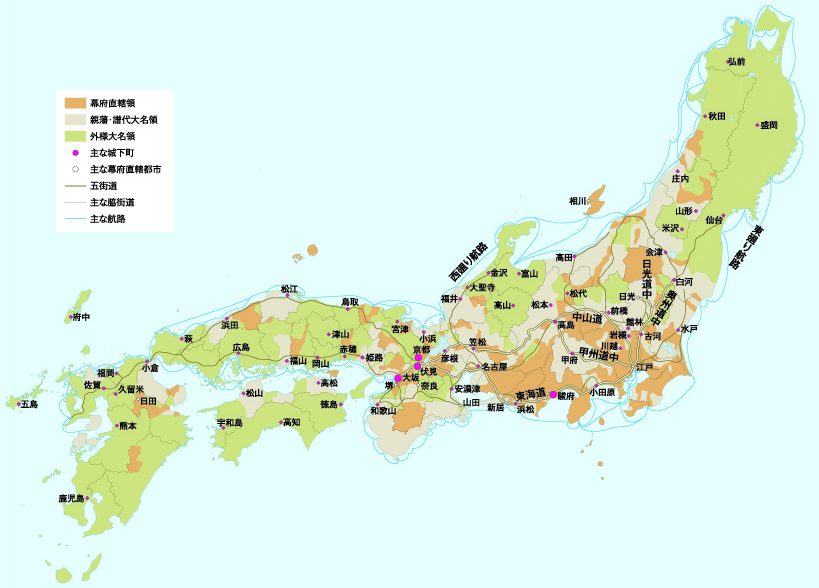

湊のネットワーク

河村瑞賢は、阿武隈川の改修と、太平洋側の東廻り航路、また東北から日本海沿岸を通って瀬戸内に回り込む西廻り航路の整備を行い、東北の幕府直轄領などから江戸に至る米輸送路の近代化を図る。一方、この番付を見ると、これらの航路の他にも全国各地に多くの湊が整備され、充実した航路ネットワークが築かれていたことをうかがい知ることができる(北河)。

「諸国湊道の里附」国立歴史民俗博物館所蔵

新田開発と食糧増産

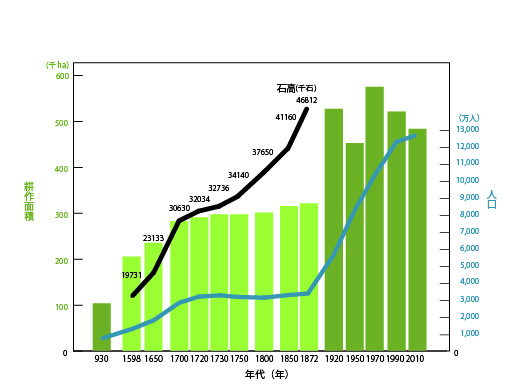

江戸時代になると、沖積平野の開発が本格化し、17世紀の約100年間で約8万ヘクタールの土地が新田として開発された。この間の人口増加も著しい。これに対し、18世紀から明治維新まで新田開発は停滞。しかし、石高が順調に増加したのは、土木的開発ではなく、労働効率化、品種選別、農具改良などの農学的開発が進んだ成果といわれている(北河)。

『新田開発』(菊地利夫)、『経済社会の成立 17−18世紀』(速水融・宮本又郎編)、総務省データを基に作成

2−4 江戸時代 国土の再建

江戸初期から続く社会基盤施設への巨大投資、その後の減税措置などに伴う庶民の購買力向上により、元禄の繁栄がもたらされる。しかしそれも束の間、公的支出の増大や天災、貿易・鉱山経営の悪化により、幕府の財政は逼迫してしまう。そこで、本格的な財政再建に乗り出したのが徳川吉宗である。彼は、家康時代を範とし、将軍権力の再強化を図りつつ、新田開発と年貢率引上げ、地域の特色を生かした産業と農作物生産の奨励、公共事業の制度化、巨大化する江戸の改造など、多岐にわたる政策を実現し、国土経営の近代化を図った(北河)。

新田開発への民間活力導入

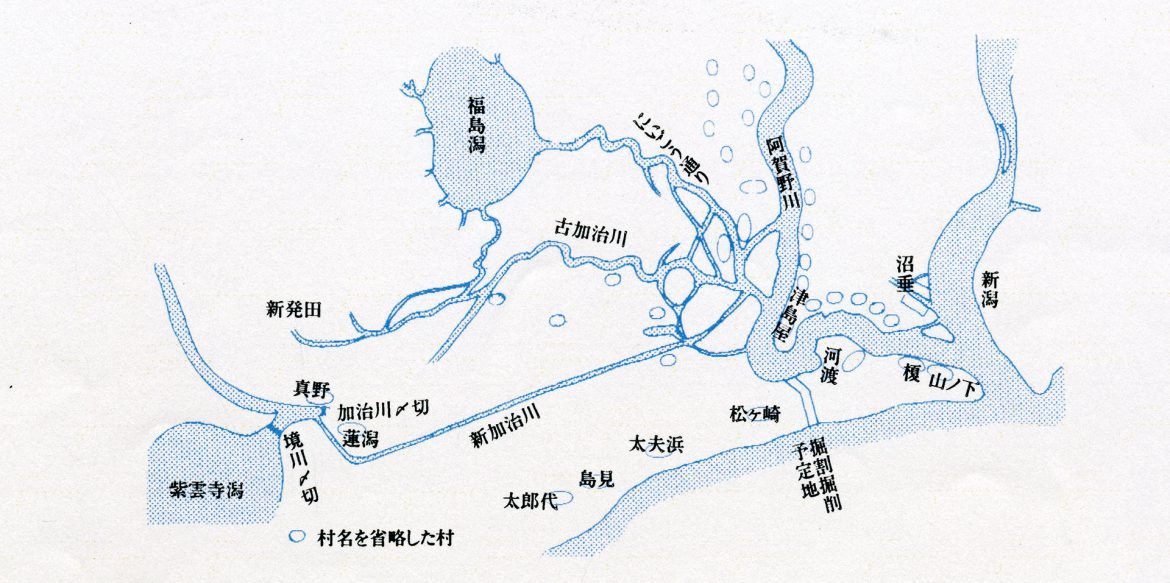

江戸時代になると、谷地に帯状に広がる従来の小規模な田地の開発よりも、扇状地の大規模な新田開発が主流となった。開発停滞期を経て、幕府の財政再建を目指し再び新田開発を奨励した吉宗は、代官見立の新田に加え、大商人による開発投資を促した。本図は町人請負の代表例の一つ、新潟の紫雲寺潟の開発の状況を示す(北河)。

「紫雲寺潟干拓絵図」竹前茂樹氏所蔵 新潟県立歴史博物館画像提供

開発と保全のジレンマ

紫雲寺潟を新田開発するため、潟へ流入する川は、加治川・阿賀野川に直接接続された。そのため紫雲寺潟の遊水地としての機能が失われ、水害リスクの高まった阿賀野川では、洪水時の増水を堰によって分水するための掘割が建設された。しかし、享保15年(1730)完成の翌年、洪水により分水堰が決壊したため、掘割が阿賀野川の本流と化し、旧阿賀野川の河口港である新潟湊への土砂堆積が進んだ。近世の技術力の限界が、人文環境に大きな変化をもたらした一例(北河)。

『新潟市史 通史篇1』所収(「松ヶ崎悪水吐目論見候節村々相記し候絵図」から作成、一部改変)

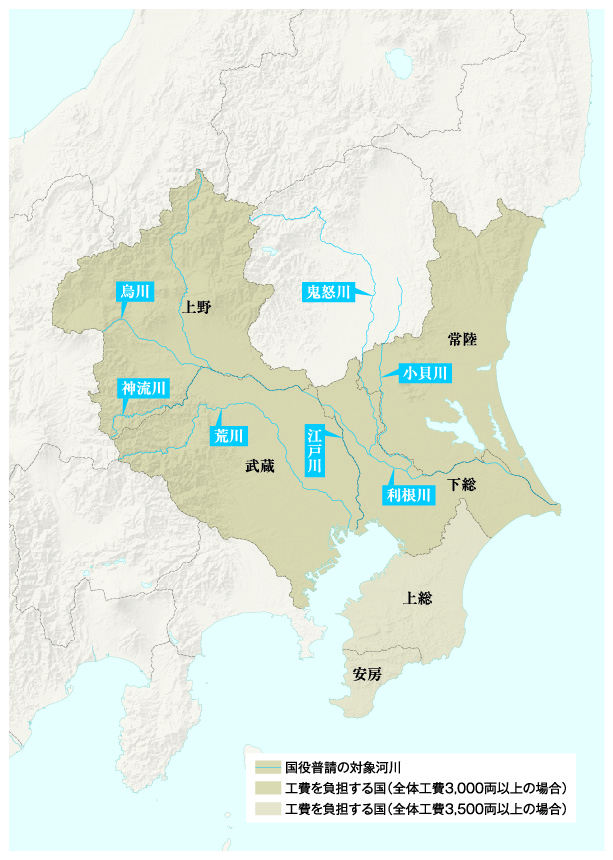

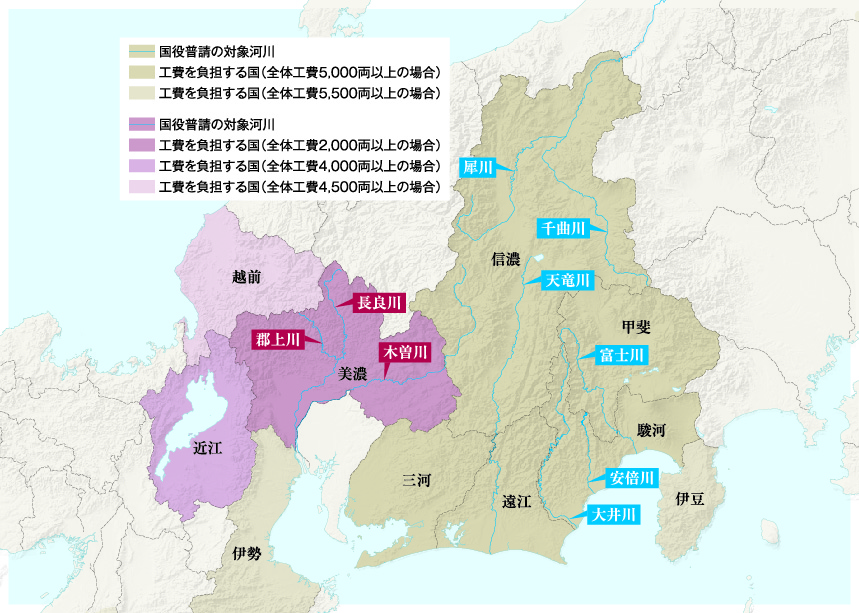

地方分権時代の河川管理

実学が奨励された吉宗の時代、幕府は治水関連の技術書を作成し、技術の普及と見積り手法の統一を図った。また、享保5年(1720)には国役普請令を出し、水害後に自力で災害復旧を行うことが困難な藩に対し、幕府や周辺の藩が支援する、広域連携による公共事業の制度を定める。本図は、関東と中部の国役普請の例(北河)。

「明治以前日本土木史」を基に作成

御手伝普請

江戸の市街地建設を全国の大名に命じた家康時代の御手伝普請の手法は、将軍家と大名の主従関係を明らかにすると共に、封建時代の公共事業のあり方も示した。この絵図には、国役普請が中断していた寛保2年(1742)、利根川洪水後の災害復旧の担当を示したもので、江戸とその周辺を守るため、遠く離れた地から西国大名が数多くかり出された状況を見てとることができる(北河)。

「川通御普請御手伝御大名御場所附絵図」東北大学附属図書館所蔵

庶民のための都市政策

徳川吉宗は、大岡忠相を江戸町奉行に抜擢し、都市政策の充実を図る。防火対策としては、火除地の設定、家屋の耐火構造化、町火消の組織化が行われた。また、江戸の東西南北に桜や桃を楽しむ行楽地を設け(写真は「東」の隅田川堤)、飢饉後には慰霊の意を込めて、隅田川花火を始めたとも言われており、都市機能に加え、庶民文化の充実にも力を注いだ(北河)。

墨堤さくらまつり(墨田区提供)

2−5 明治時代 ネットワークの建設

明治維新により、大名が領地を支配する封建的統治システムは終り、古代にならって天皇を中心とする中央集権システムが再構築された。この政治変革は、鎖国から開国への移行という日本の国際的立場の変化と、西洋化に伴う科学・産業の変革と相俟って、国土に新たな社会基盤システムを構築する原動力となった。ここでは、関所で交通を制限する閉鎖的な交通システムが、鉄道を中心とする開かれたシステムに生まれ変わり、多様なネットワークが国土に重層化していく様子を紹介する。(北河)

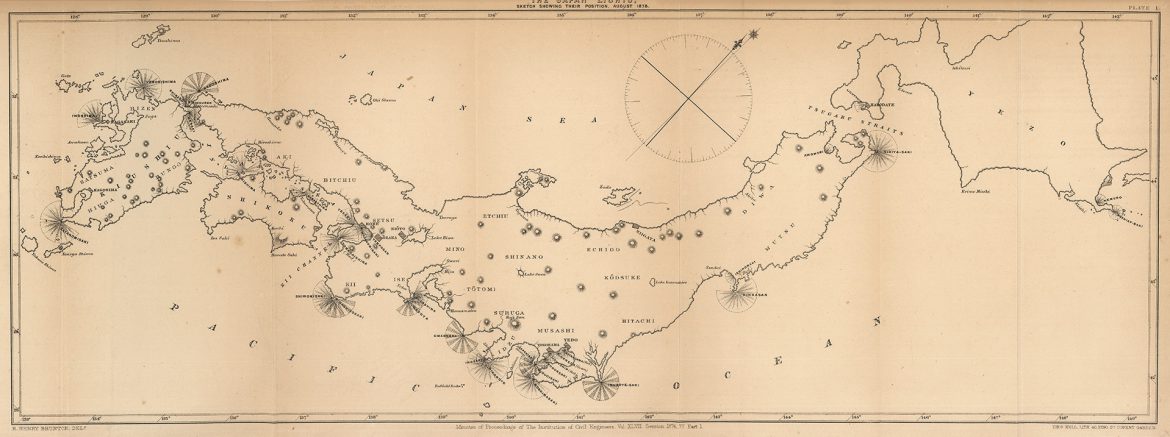

海路と灯台

ネットワーク構築の最初期は、海外からの交通路を確保するため、陸路よりも海路の整備が先行して行われた。まず安政5年(1858)の日米修好通商条約に基づき、開港場に港湾施設等が整備され、慶応2年(1866)の改税約書により、灯台建設が義務づけられた。本図は、明治初期の灯台の計画・整備の状況を示す(北河)。

BRUNTON、R. H.: ‘The Japan Lights’、“Minutes of Proceedings”、ICE、vol. 47、1877.所収

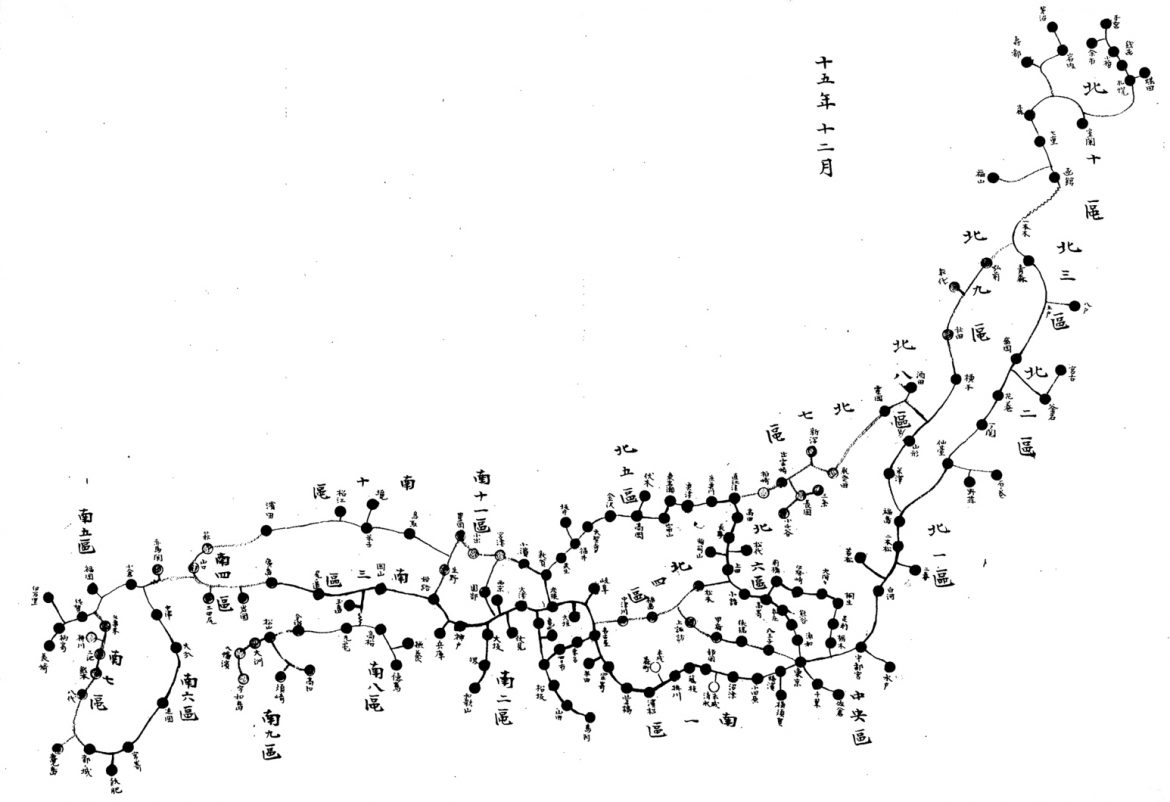

電信網の充実

海路と並び、早くから整備が進められたのが通信網である。明治政府は、国際的な覇権争いの中で外国資本が日本の通信主権を侵害することがないよう、明治2年(1869)の東京・横浜間を皮切りに、急ピッチで自前の電信網整備を進める。明治7年(1874)には日本列島縦断、明治15年(1882)には本図に示すように全国網がほぼ完成した(北河)。

「単行書・電信三・工部省」国立公文書館所蔵

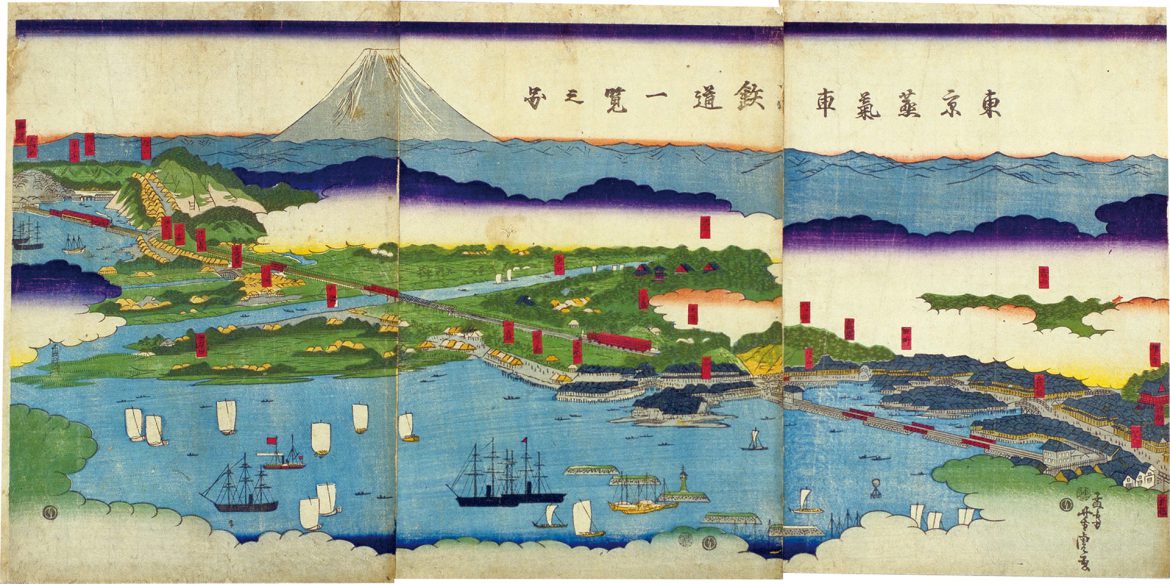

鉄道の時代

近代文明の象徴であった鉄道は、日本の中央集権化と資本主義の発展に大きく貢献した。建設にあたっては、電信網と同様、外国資本の圧力の中で自国建設の方針を早々に打ち立て、開明派の大隈重信、伊藤博文らを中心として事業を展開した。この新橋・横浜間鉄道の鳥瞰図には、地形条件を克服して、海も陸も直線的に貫く新時代の土木構造物の姿が描き出されている(北河)。

「東京蒸気車鉄道一覧之図」歌川芳虎 品川区立品川歴史館所蔵

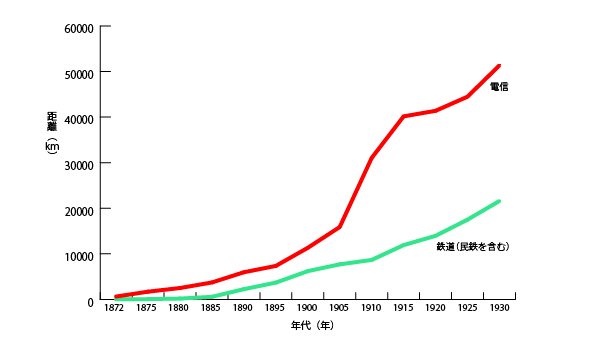

電信網と鉄道網の延長比較

鉄道ほどの投資を必要としなかった電信網の整備が、日露戦争期以降、急速に進んでいることがわかる(北河)。

『日本の鉄道』(野田正穂、原田勝正、青木栄一、老川慶喜編)、『公共投資100年の歩み』(沢本守幸)を基に作成

道路ネットワークの理念

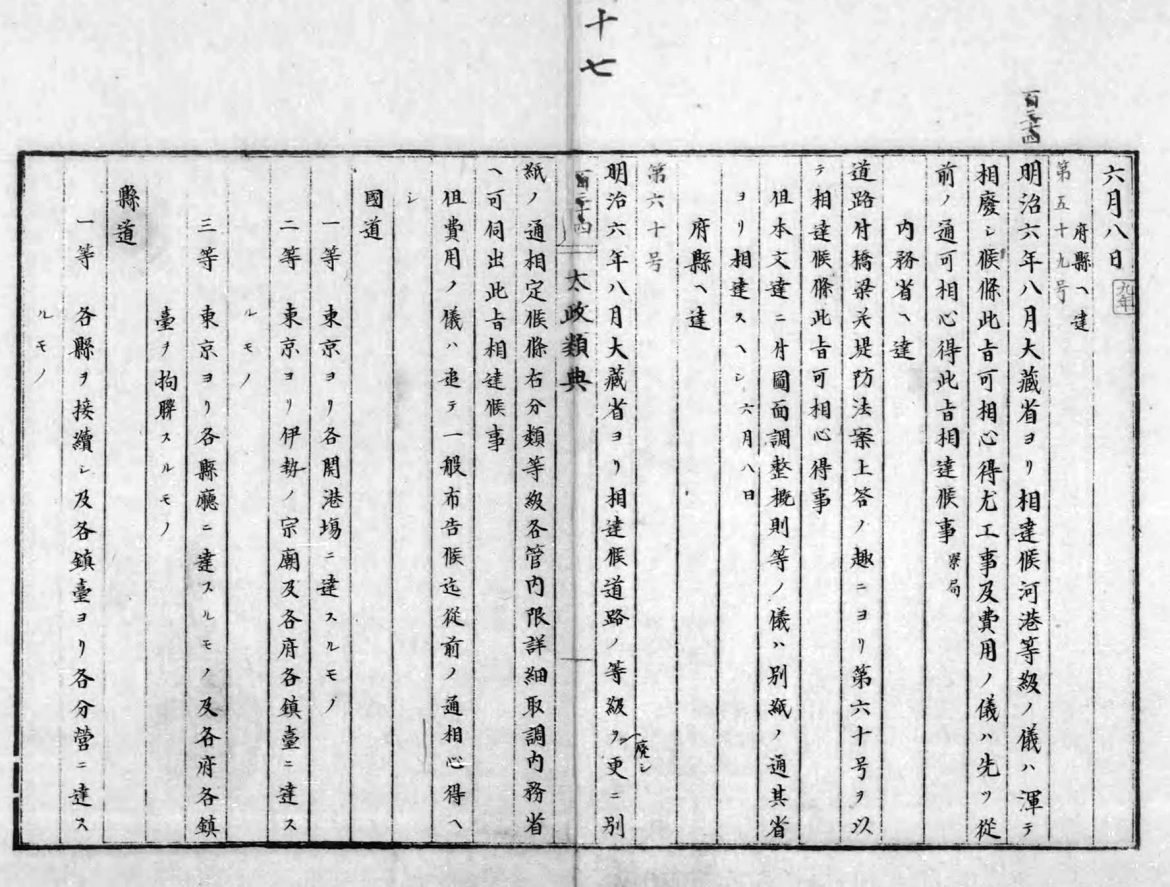

鉄道・電信と同様、明治の道路ネットワークも中央集権化の理念を如実に反映したものだった。明治9年(1876)、全国の道路を国道、県道、里道に分け、さらに各階層を1等から3等に分類した太政官達第60号において、すべての国道の起点を東京に設定したのがその典型である。この布達では、東京・開港場間の路線のみを最重要の国道1等に設定しており、海外に開かれたネットワークを志向した明治政府の意図を見て取ることができる(北河)。

「太政官達第60号 道路ノ等級ヲ廃シ國道懸道里道ヲ定ム」国立公文書館所蔵

2−6 明治時代 地域資源の開発

明治政府は、ネットワーク整備だけでなく、地域開発にも早くから着手した。富国強兵、殖産興業の実現にあたり、海外からの輸入依存を避けるため、特に北海道、東北など低開発地の資源開発を推し進めたのである。これらの事業は、明治維新によって身分を失った旧士族の授産、つまり開発による社会不安の払拭も意図されていた。また、事業によっては、限られた国費を補うため、大資本による積極的な民間投資も進められ、それがわが国の資本主義経済の発達を促した(北河)。

民間活力の導入

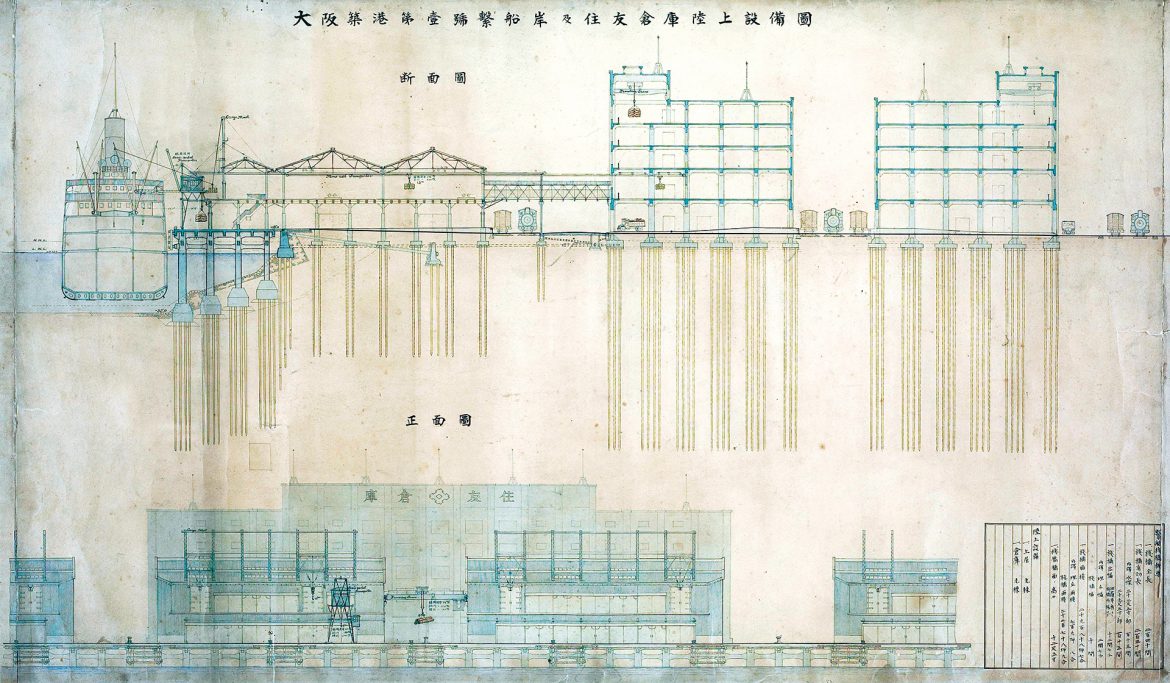

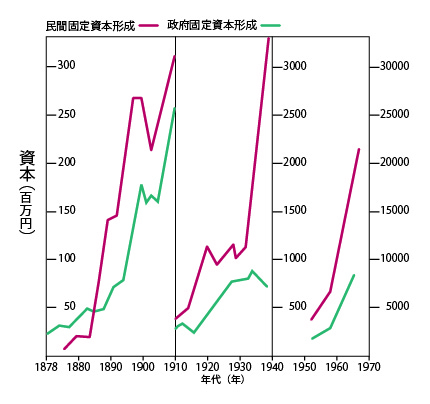

明治政府は、工部省などによる官営事業を推進する一方で、道路分野などに民間が参画する仕組みづくりも早くから整えていた。工部省が廃止された明治18年以降は、鉱山、電力などの重点インフラ分野も財閥等に経営が委ねられるようになり、それが、わが国が短期間で国土近代化を成し遂げる要因となった。本図は、固定資産形成(軍事関係を除く)における公共投資と民間投資の変遷と、住友家が整備した大阪港岸壁を示す(北河)。

左:「大坂築港第壱号繋船岸及住友倉庫陸上設備圖」株式会社住友倉庫所蔵、右:『公共投資100年の歩み』(沢本守幸)より

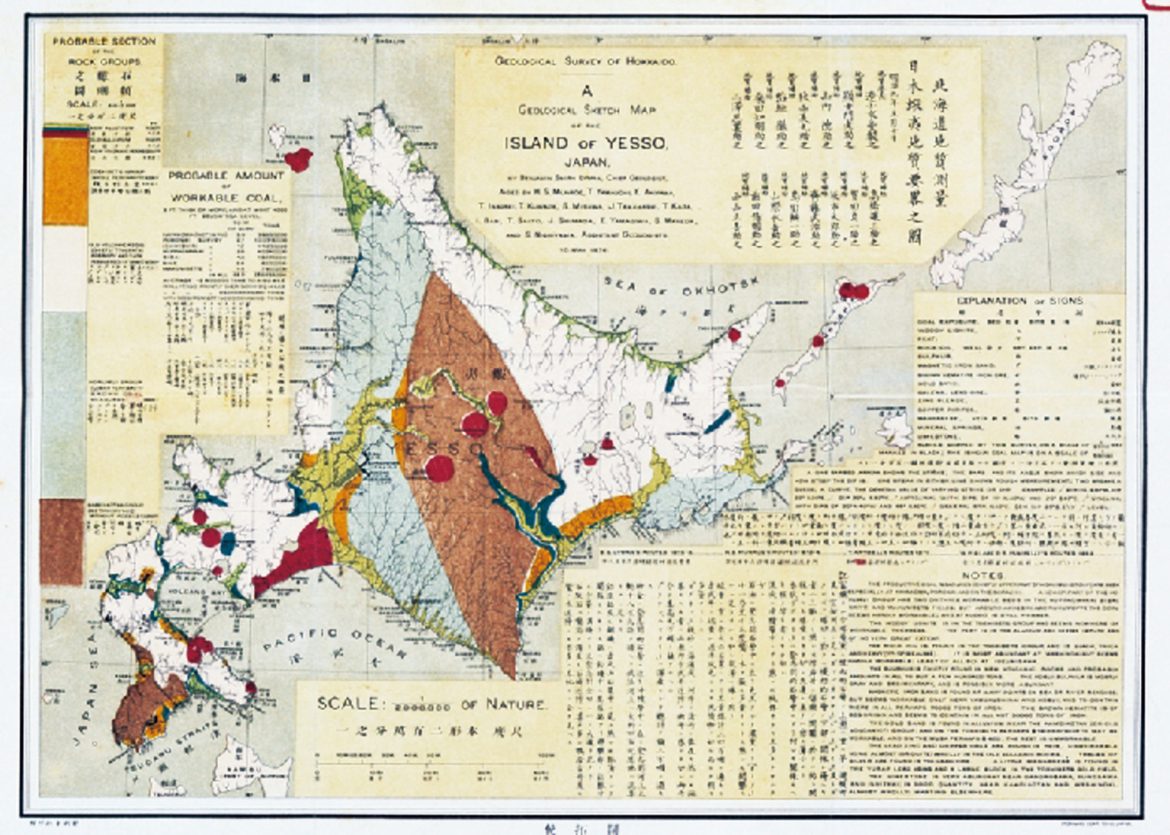

北海道の資源開発

北海道では、明治2年(1869)の開拓使設置以降、植民と開発が急速に進められた。本図は、幌内などの石炭埋蔵状況を示す、米国鉱山学者ライマンによる明治9年(1876)製の地質図。これは、日本で最初の広域的な地質図と言われており、わが国の工業化を支えた北海道炭鉱開発の一つの契機になったと考えられる(北河)。

「日本蝦夷地質要畧之図」国立公文書館所蔵

東北開発、安積疏水

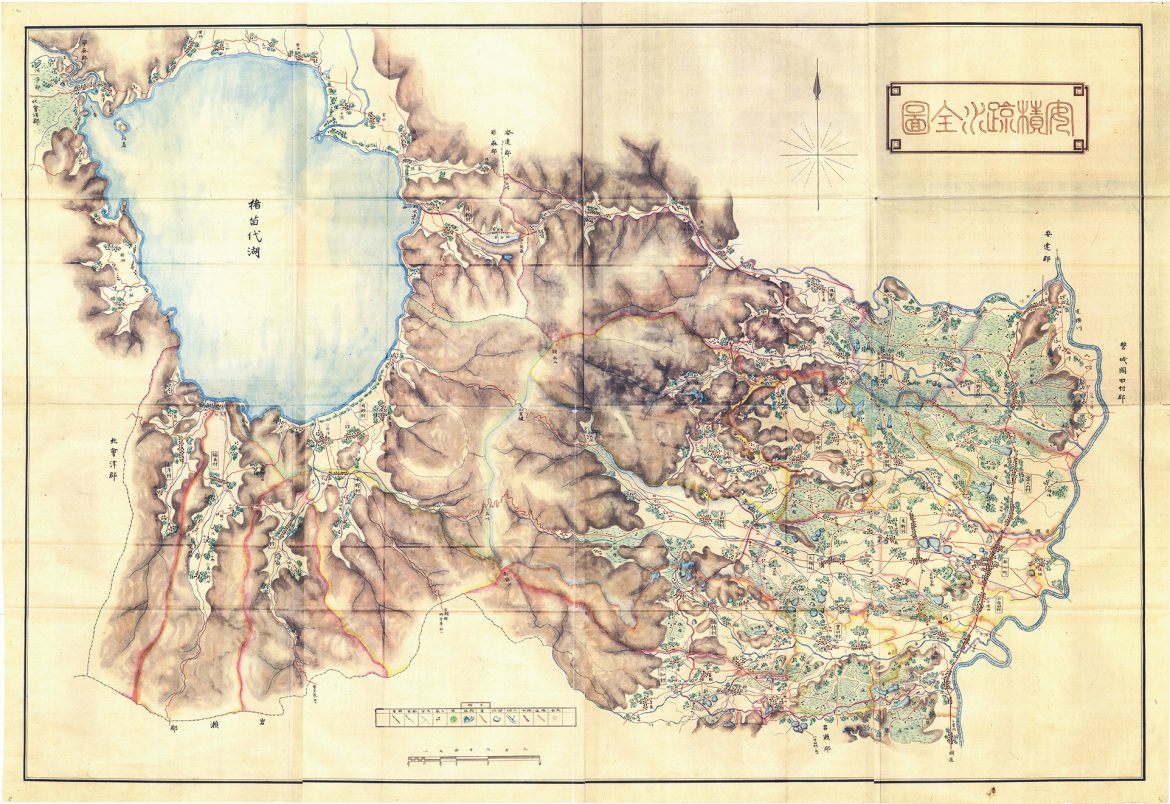

明治前期、北海道と並び、大規模に展開したのが東北開発である。これは、殖産興業を推進した大久保利通が、維新後困窮する士族の救済措置を兼ねて推進したものである。本図は、安積原野を猪苗代湖の水で潤した東北開発の代表例・安積疏水を示す(北河)。

「安積疏水全図」安積疏水土地改良区所蔵

東北開発、三島通庸と高橋由一

大久保利通の東北開発の夢は、酒田、山形、福島、栃木の県令を歴任した同郷・薩摩出身の三島通庸によって大きく前進した。本図は、三島の壮大な土木事業が生み出した近代的風景を、才気あふれるタッチで描いた高橋由一の作品。近代化の熱狂が、新たな芸術の創出に寄与したことがわかる(北河)。