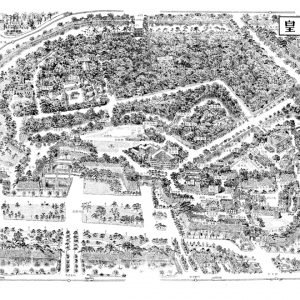

太田道灌の築城から徳川幕府の江戸城、大政奉還後は皇居と、連綿と栄養を吸収し、今や東京の<肺>であり象徴の森となる。

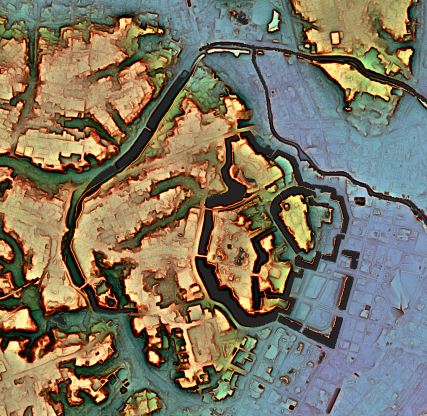

道灌時代、関東に広がる巨大な洪積台地が海に向かって突き出した江戸前島の境界地帯に建てられた江戸城は、徳川時代の日比谷入江埋立てにより都市の中心部となった。膨大な石垣の石のほとんどは伊豆半島から、木材は木曽川流域から、主に利根・多摩川水系を利用して水路により運搬され、全国の大名とその領国から動員された人々によって築かれた。明暦の大火で焼失した天守閣は以後再建されることはなかった。

「(東京)は、次のような貴重な逆説、《いかにもこの都市は中心をもっている。だが、その中心は空虚である》という逆説を示してくれる。・・・緑に蔽われ、お濠によって防禦されていて、文字通り誰からも見られることのない皇帝の住む御所、そのまわりをこの都市の全体がめぐっている。毎日毎日、鉄砲玉のように急速に精力的ですばやい運転で、タクシーはこの円環を迂回している。」(ロラン・バルト)

「この新しい皇居は都市の中心部にありながら、その内部に都市性の原理は及んでこないようにつくられた。・・・中心がそのまま境界である、という不思議な空間が、こうして東京のど真ん中に出現することになった。東京はその中心に、「メビウスの輪」のような空間をセットしたのである。中心がそのまま境界につながり、内側がいつの間にか外側に出てしまう、現代は過去にひとつながりになっている、このような奇妙な構造をした空間がど真ん中にすえられることで、東京の生活はじつに味のあるものになった。」(中沢新一)

かつて大名屋敷が取り囲んでいた場所を、今や主役然と駆け抜ける無数のランナーたち。25mの高低差が織りなす都市風景のシークエンスは、都市住民にとって恰好のスポーツシーンとして定着した。(土井)

ロラン・バルト:表徴の帝国、新潮社、1974.

中沢新一:アースダイバー、講談社、2005.