東京インフラ057 多摩ニュータウン

「近未来SF映画のセットの街に、サイボーグが住んでいる━そんな妄想を描く。・・・本当にこの街自体、ちょっと目を離した隙に、多摩の山中にポッカリと出現した、といった雰囲気である。手塚治虫の「鉄腕アトム」の初期に、奥多摩山中 […] ...

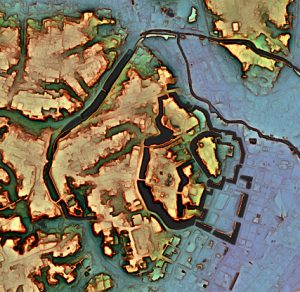

東京インフラ088 内濠

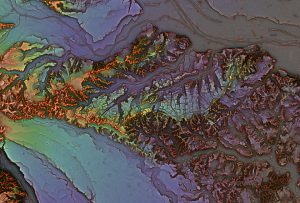

太田道灌時代の江戸城は、平川の付け替えにより日比谷入江から神田川との合流点までの南・東・北三方を河川で、西側は崖線で防御をはかった。 徳川幕府はいち早く日比谷入江を埋立て道三堀の整備に着手するが、かつて氷河期に侵食された […] ...

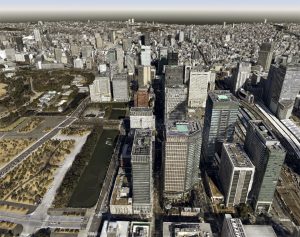

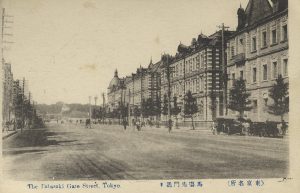

東京インフラ086 大手町・丸の内・霞が関

幕府の中枢から日本の行政・ビジネスの中枢を担う<左脳>として絶えず更新を続けている。 グリッド状の巨大街区に並ぶ軒高100尺で縁取られていた<大脳皮質>は、今やガラスのカーテンウォールが建ち並ぶ超高層ビル群と化し、スカイ […] ...

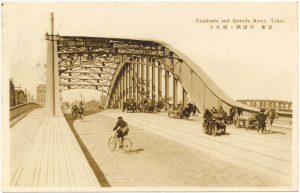

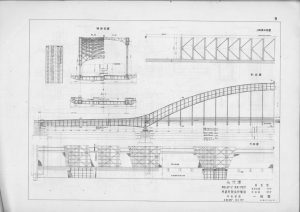

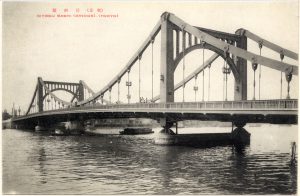

東京インフラ017 永代橋

2世紀以上にわたり、隅田川の河口出入口を飾った大橋。江戸時代に落橋し、関東大震災で炎上するなど、数々の災難に見舞われたが、震災復興事業によって、より太く強い<血管>の一部として再生した。 もとより関東大震災は、永代橋だけ […] ...

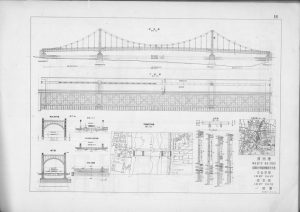

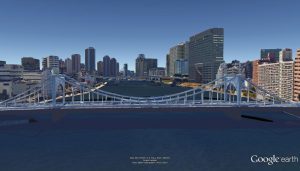

東京インフラ019 清洲橋

永代橋と並ぶ、関東大震災後の東京復興のシンボル。先端技術(ニューマチックケーソン工法、高張力マンガン鋼の使用)と、ケルンの旧ドイッツァー吊橋を洗練させたデザインによって、堅牢かつ優美な姿を実現した。隅田川の中では人気の高 […] ...

東京インフラ076 五反田駅

五反田駅で山手線と接続する東急電鉄池上線は、山手線を跨いで五反田駅を設けている。鉄道を跨いで線路を建設することは、列車を走らせながらその上に新たな鉄道を建設しなければならないので、工事の難易度も高くなり、工事費も高くなる […] ...

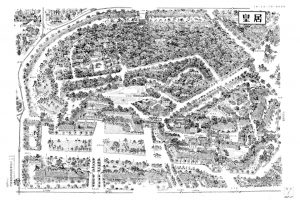

東京インフラ001 皇居

太田道灌の築城から徳川幕府の江戸城、大政奉還後は皇居と、連綿と栄養を吸収し、今や東京の<肺>であり象徴の森となる。 道灌時代、関東に広がる巨大な洪積台地が海に向かって突き出した江戸前島の境界地帯に建てられた江戸城は、徳川 […] ...

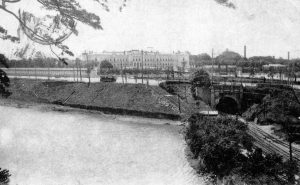

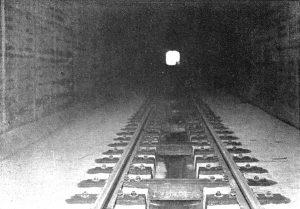

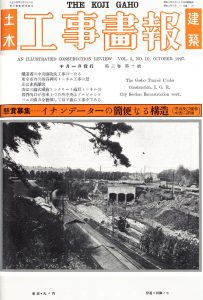

東京インフラ083 御所トンネル

現在の中央本線の前身となった甲武鉄道市街線は、新宿から東京の都心をめざして線路を延ばした。東京都心を<心臓部>として<血管>を放射状に郊外へと延ばした鉄道が多かった中で、郊外から都心へ向かって<血管>を延ばした鉄道が甲武 […] ...

東京インフラ044 かつしかハープ橋

現在は荒川に分断されているが、利根川東遷事業以前は利根川と荒川の本流だった中川。その中川に流れ込む綾瀬川の左岸から荒川と中川の背割堤に渡り、優美なS字の曲線を描く美しい橋。夜にはライトアップされた親子のタワーと道路照明が […] ...

東京インフラ004 東京駅

「又電車が著く。吐き出す人は雪崩をうって又改札口に押し寄せる。併し流石に東京駅である。改札口の人の渦は直ちに消え去ってしまう。後から後から来る人は、よく掃除された樋の水のように流れて行く。」(高浜虚子) 高架と地下を含め […] ...