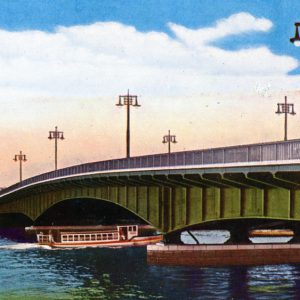

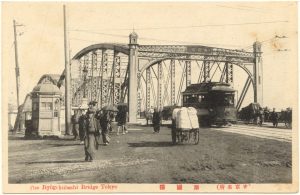

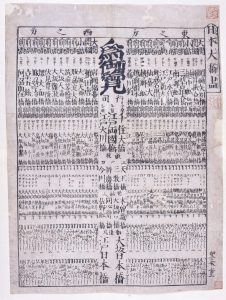

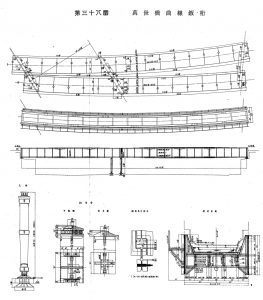

東京インフラ033 両国橋

かつて武蔵国と下総国の「両国」を結び、「日本大橋盡」の番付では行司役を担った名橋。17世紀の架設以降、江戸下町のシンボルとして親しまれ、川開きの花火も行われるなど、庶民とともに歴史を刻んできた。相撲の殿堂・両国国技館も近 […] ...

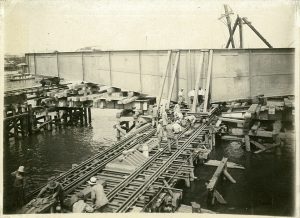

東京インフラ076 五反田駅

五反田駅で山手線と接続する東急電鉄池上線は、山手線を跨いで五反田駅を設けている。鉄道を跨いで線路を建設することは、列車を走らせながらその上に新たな鉄道を建設しなければならないので、工事の難易度も高くなり、工事費も高くなる […] ...

東京インフラ080 お台場

お台場の名前は、幕末、海外列強からの攻撃の脅威にさらされた江戸幕府が、品川沖につくった砲台付きの人工島に由来する。この時期、幕府に限らず、数多くの藩が沿岸に砲台を築き、城下町の防御を図った。ただ、都市の<免疫力>を高めた […] ...

東京インフラ062 生麦ジャンクション

首都高は、開通からまもない1968年にはすでに川崎・横浜まで延伸し、以来、東京だけでなく首都圏の<大動脈>として機能し続けている。1990年代までには湾岸線が横浜まで開通し、東京と横浜が一本線ではなく、複数の線で結ばれ、 […] ...

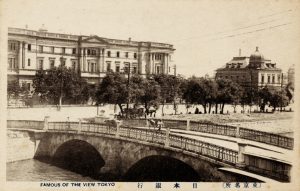

東京インフラ023 常磐橋

明治のはじめ、都市近代化の主な担い手は、政府に雇われた外国人技術者・お雇い外国人であった。彼らは、鉄道、水道・下水道、煉瓦構造物など、日本人が見たこともないインフラを次々と東京にもたらした。それは、まさに文明開化の風景で […] ...

東京インフラ082 東京タワー

「タワーの中途に綿菓子のような雲がひっかかっている。目にはみえないがテレビのほかに、FM放送、防衛庁、消防庁、国警などが使っているVHF(超短波)、UHF(極超短波)などが、おぼろ月夜の空をここから四方にひろがって行って […] ...

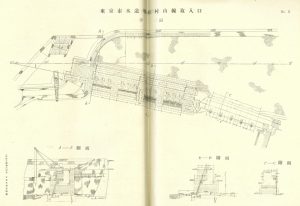

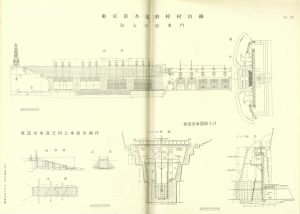

東京インフラ051 羽村取水堰

「(水道は)江戸という、人口世界一の都市をささえた血管といっていい。・・・上水道については、江戸はロンドンやパリにくらべてほぼ同時代に出発し、土木構造の上からみても、偶然似かよっている(紀元前のローマ帝国の上水道について […] ...

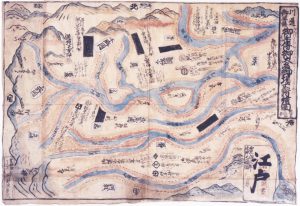

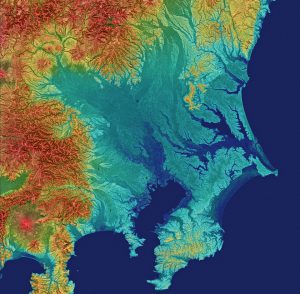

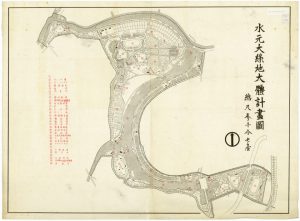

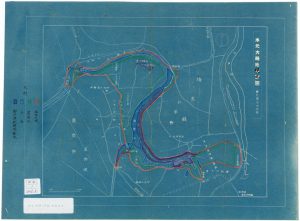

東京インフラ045 水元公園

隅田川、荒川放水路より東側は、利根川水系の流域となる。もともと関東平野には、異なる川が入り乱れて流れていたが、舟運路を整え、水害を軽減するために営々と工事が続けられ、今の形となった。利根川については、3世紀を超える<大手 […] ...

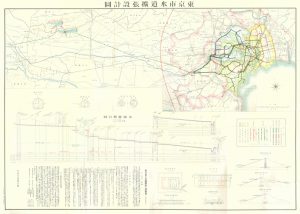

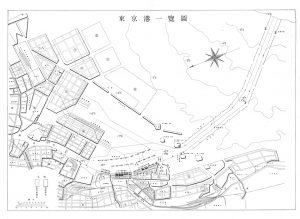

東京インフラ079 東京港

古来、港は都市の玄関口であった。人体でいえば、モノが入る<口>のようなものである(もちろん港から出ていくものもあるが)。つまり、都市における重要度は高い。 東京も、都市近代化を進める上で、港の位置づけが大きな論点となった […] ...

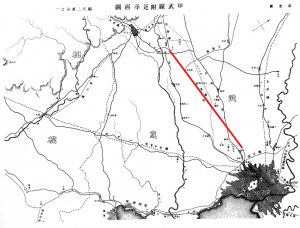

東京インフラ060 中央線

武蔵野台地を東西に切り裂く鉄道。通常<循環器系>は、<骨格>や<臓器>の間をすり抜けるように、くねくね曲がるのが普通だが、この東京の<大動脈>は、立川・東中野間の27.4kmを定規で引いたかのように、ひたすらまっすぐ進む […] ...