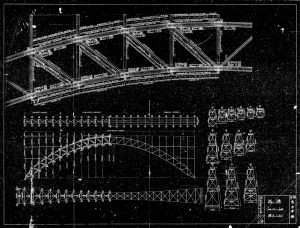

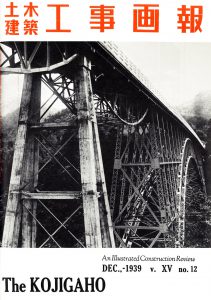

東京インフラ052 奥多摩橋

多摩川では、青梅を基点に扇状地が広がる。奥多摩橋は、その扇頂よりやや上流に架かる。多摩川を<背骨>とするならば、<骨盤>あたりに架かる橋といえよう。 そこには深い渓谷が広がり、トラスとアーチを組み合わせたブレースドリブ・ […] ...

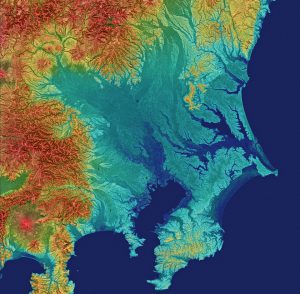

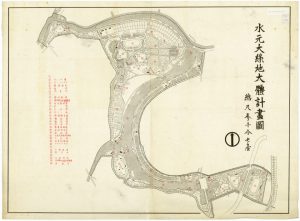

東京インフラ045 水元公園

隅田川、荒川放水路より東側は、利根川水系の流域となる。もともと関東平野には、異なる川が入り乱れて流れていたが、舟運路を整え、水害を軽減するために営々と工事が続けられ、今の形となった。利根川については、3世紀を超える<大手 […] ...

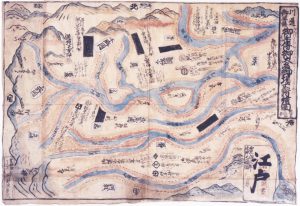

東京インフラ084 外濠

皇居(江戸城)を中心に環状に広がる、かつての江戸の防衛線。濠に張られた水面と、見附での往来の制限によって、都市の重要な境界線となっていた。江戸時代には、江戸の地理を認識するための、重要な目印だったと考えられる。今でいうと […] ...

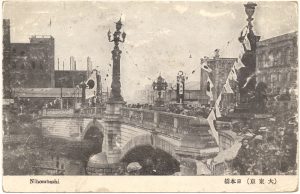

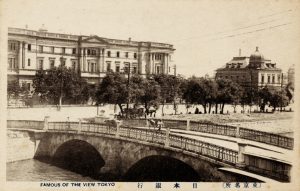

東京インフラ022 日本橋

かつての五街道の起点。今も、日本列島を貫く7本の主要な直轄国道がここを起点としている。道路ネットワークの<心臓>である。 歴史上、混乱の世を治めたリーダーの多くが、領国経営において重視したのが、インフラの掌握であった。イ […] ...

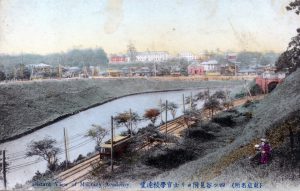

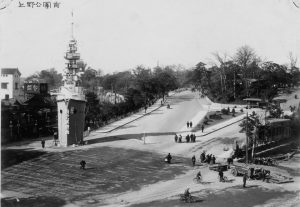

東京インフラ041 上野公園

古代、上野の山は広大な干潟に向けて南に突き出した「ミサキ」であった。台地の先端に鎮座する擂鉢山古墳や、縄文海進の名残ともいえる不忍池がそのことを物語る。 もともとは下谷に対しての上野、平坦な高台という地形上の名称だったと […] ...

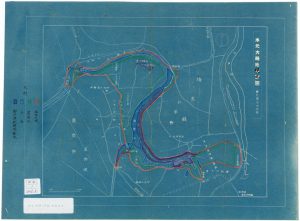

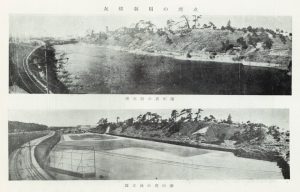

東京インフラ050 村山・山口貯水池

東京には、湖が2つある。多摩湖と奥多摩湖である。県境を跨いで多摩湖に隣接する狭山湖を加えて、3つと言ってよいかもしれない。これらに共通するのは、いずれも東京都民の水がめとしてつくられた人造湖であるということ。多摩湖と狭山 […] ...

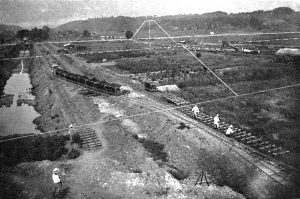

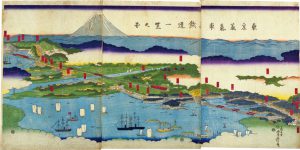

東京インフラ077 東海道

東海道は、東西の大都市を結ぶ、わが国随一の<大動脈>である。鉄道、国道一号、東海道新幹線、東名・名神高速など、時代に先駆けたインフラが次々とこの場所に整備され、<循環器系>の進化を示すショーケースのような役割も果たした。 […] ...

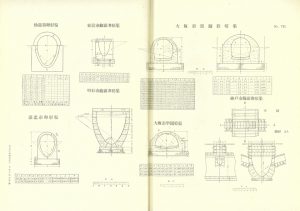

東京インフラ088 内濠

太田道灌時代の江戸城は、平川の付け替えにより日比谷入江から神田川との合流点までの南・東・北三方を河川で、西側は崖線で防御をはかった。 徳川幕府はいち早く日比谷入江を埋立て道三堀の整備に着手するが、かつて氷河期に侵食された […] ...

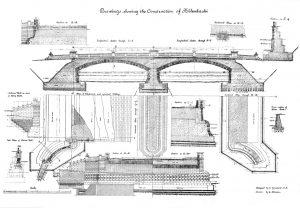

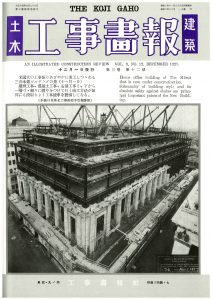

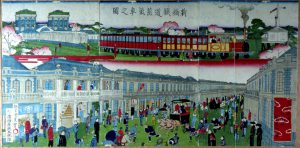

東京インフラ023 常磐橋

明治のはじめ、都市近代化の主な担い手は、政府に雇われた外国人技術者・お雇い外国人であった。彼らは、鉄道、水道・下水道、煉瓦構造物など、日本人が見たこともないインフラを次々と東京にもたらした。それは、まさに文明開化の風景で […] ...

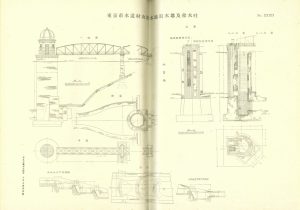

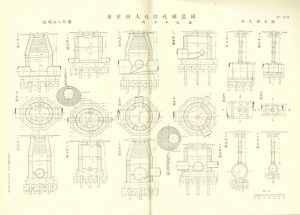

東京インフラ024 神田下水

人体と同じく、必要な栄養を摂取して、体内に行きわたらせるだけで、都市の<健康>は維持できない。入れたものは出す、つまり老廃物の正しい排出も、<健康>の維持には大切である。体の隅々から老廃物を集め、解毒して、体外に排出する […] ...