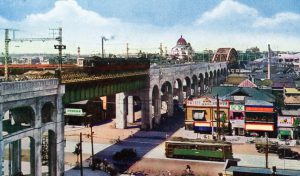

東京インフラ031 秋葉原

南北と東西の2本の高架鉄道が交差する町。もともと、地元の反対を押し切って、地表を走っていた南北の鉄道(現在の京浜東北線)が、鉄道国有化後の1925年に高架化され、その上を乗り越えるように総武線がつくられた(1932年)。 […] ...

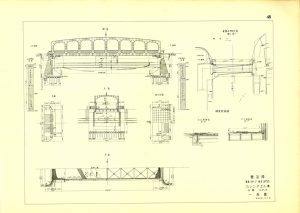

東京インフラ018 豊海橋

隅田川に注ぐ日本橋川の末端に架かる震災復興橋梁。「質実を主とし外観を従とし・・・都市の面目を一新して威容あるものたらしめ(る)」とした政府の「帝都復興に関する根本方針」を、水平と垂直の明快な構成をもつ質実剛健な造形によっ […] ...

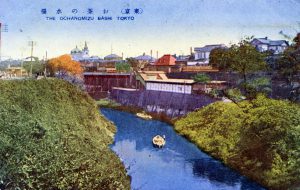

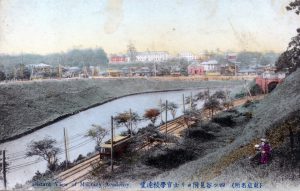

東京インフラ026 神田川

井之頭池を水源とし、武蔵野台地を横断する都市河川。この川も利根川と同じく、家康が江戸に入る前は東京湾(日比谷入江)に注ぎ出ていたのを ━当時は平川とよばれていた━、<外科手術>を経て、隅田川に合流するよう付け替えられた。 […] ...

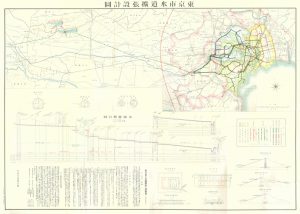

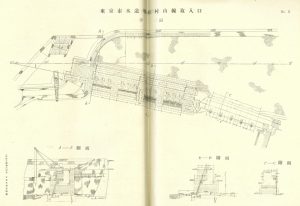

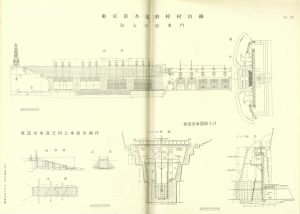

東京インフラ051 羽村取水堰

「(水道は)江戸という、人口世界一の都市をささえた血管といっていい。・・・上水道については、江戸はロンドンやパリにくらべてほぼ同時代に出発し、土木構造の上からみても、偶然似かよっている(紀元前のローマ帝国の上水道について […] ...

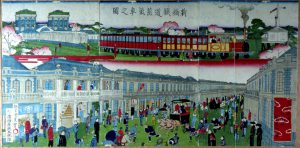

東京インフラ077 東海道

東海道は、東西の大都市を結ぶ、わが国随一の<大動脈>である。鉄道、国道一号、東海道新幹線、東名・名神高速など、時代に先駆けたインフラが次々とこの場所に整備され、<循環器系>の進化を示すショーケースのような役割も果たした。 […] ...

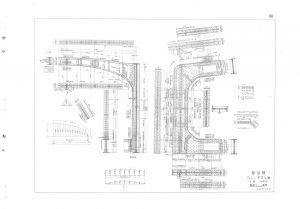

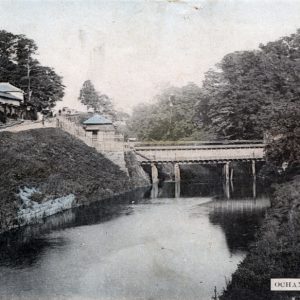

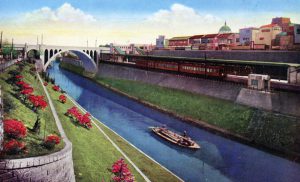

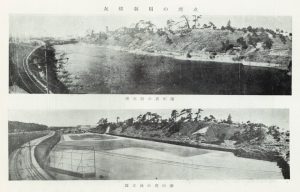

東京インフラ084 外濠

皇居(江戸城)を中心に環状に広がる、かつての江戸の防衛線。濠に張られた水面と、見附での往来の制限によって、都市の重要な境界線となっていた。江戸時代には、江戸の地理を認識するための、重要な目印だったと考えられる。今でいうと […] ...

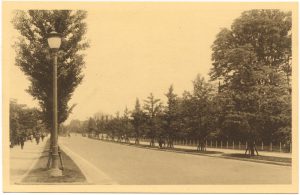

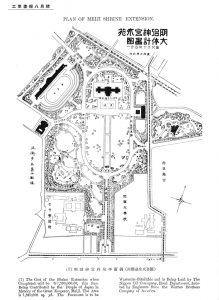

東京インフラ072 明治神宮内苑・外苑、代々木公園、新宿御苑

明治天皇崩御後、神宮の東京鎮座が決定すると、内苑は国により南豊島御料地に、外苑は民間の手で青山練兵場跡地に設けることとなった。 土地本来の樹種である広葉樹を用いた人為による森厳の神苑「永遠の杜」づくりは、針葉樹が常識とさ […] ...

東京インフラ008 築地大橋

都心の新たな幹線道路・環状2号が、隅田川の最下流部を横切る地点に架かる橋。築地と豊洲の新旧の<胃袋>を結ぶ橋でもある。ちなみに環状2号は、外濠沿いを通って、虎の門ヒルズの下からトンネルで都心の高層ビルの下をくぐり、築地市 […] ...

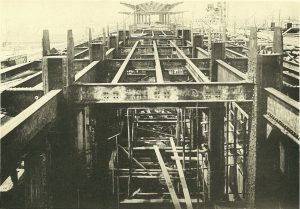

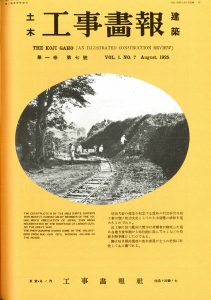

東京インフラ076 五反田駅

五反田駅で山手線と接続する東急電鉄池上線は、山手線を跨いで五反田駅を設けている。鉄道を跨いで線路を建設することは、列車を走らせながらその上に新たな鉄道を建設しなければならないので、工事の難易度も高くなり、工事費も高くなる […] ...

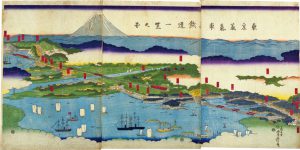

東京インフラ080 お台場

お台場の名前は、幕末、海外列強からの攻撃の脅威にさらされた江戸幕府が、品川沖につくった砲台付きの人工島に由来する。この時期、幕府に限らず、数多くの藩が沿岸に砲台を築き、城下町の防御を図った。ただ、都市の<免疫力>を高めた […] ...