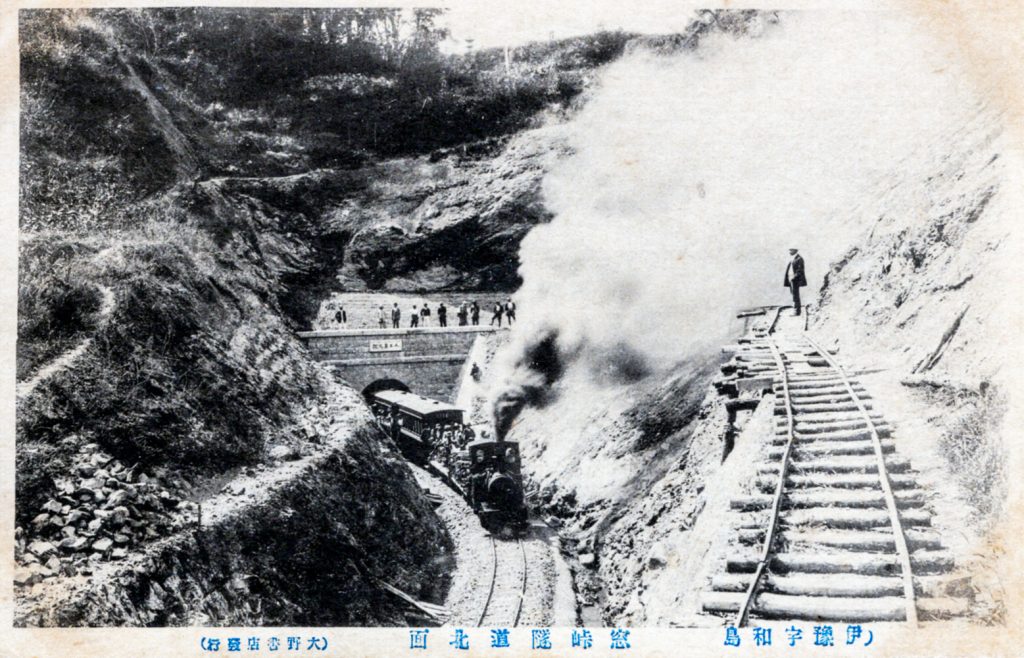

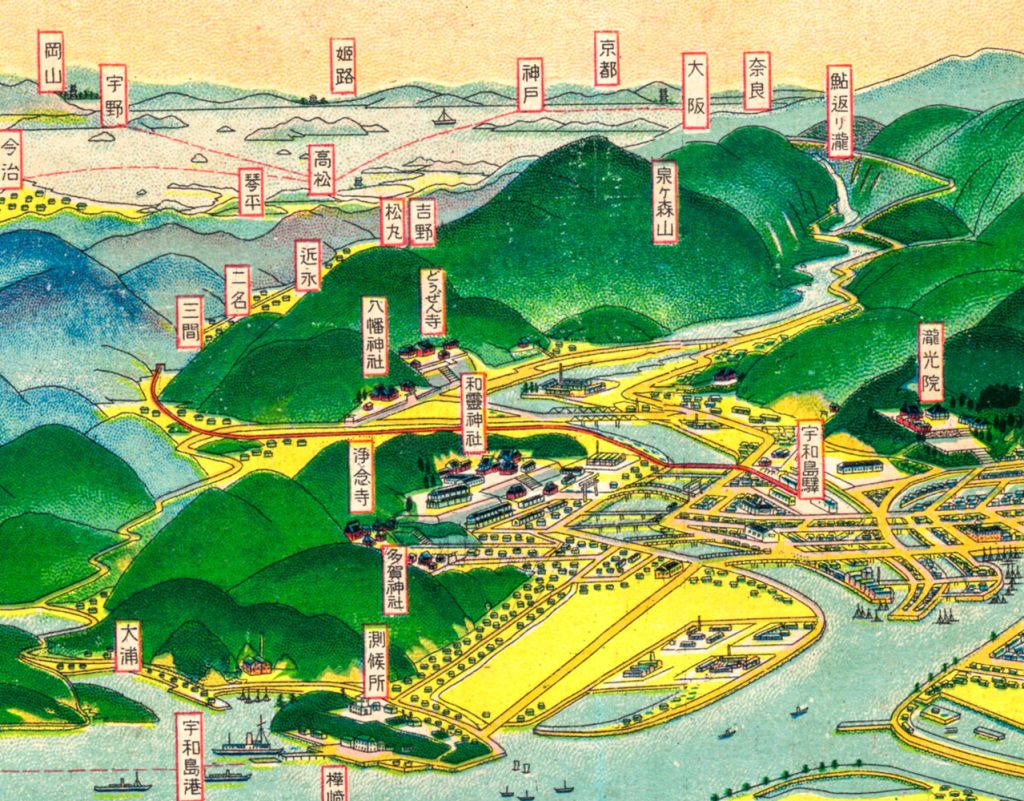

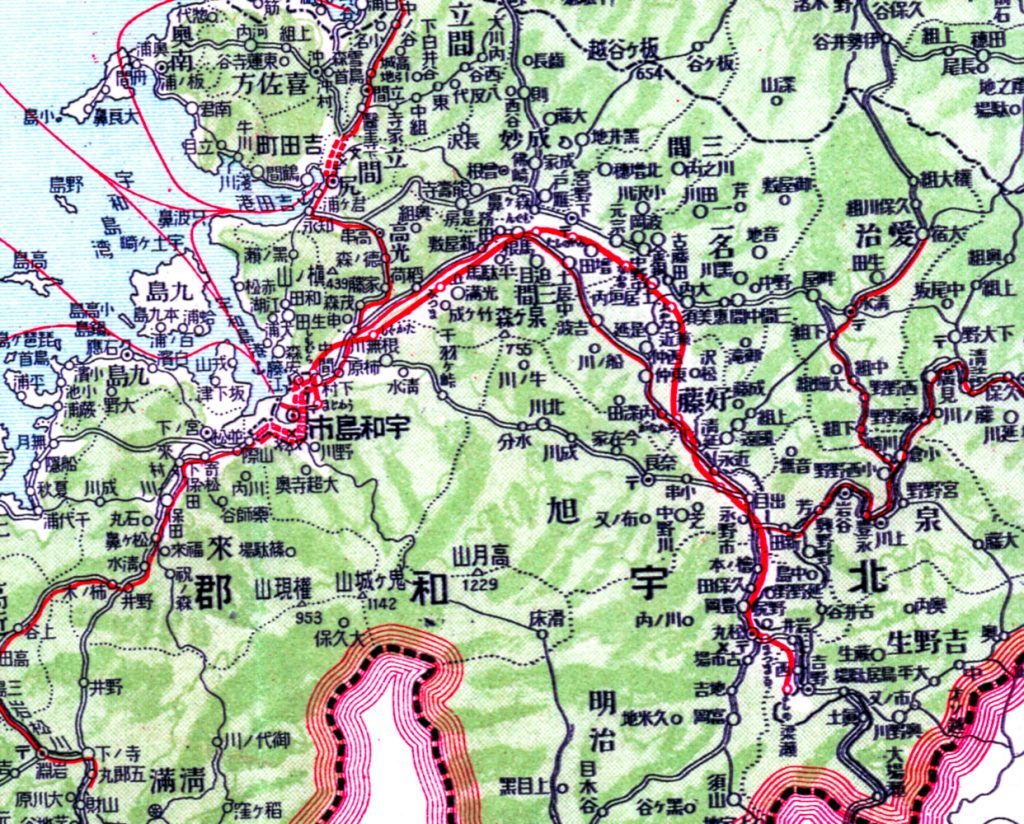

ドボ鉄173軽便鉄道の建設

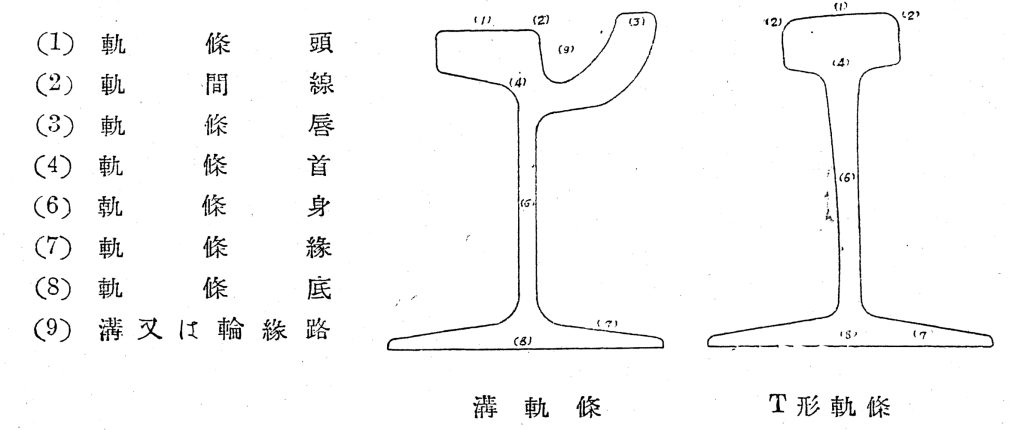

日本の鉄道は、軌間1067mmを基本として建設が進められたが、のちに一部の私鉄や新幹線では1435mmが採用された。また、1067mm 未満の狭軌も用いられ、「軽便鉄道」と総称された。軽便鉄道は一般の鉄道に比べて輸送力 […] ...

ドボ鉄172駅前広場の進化

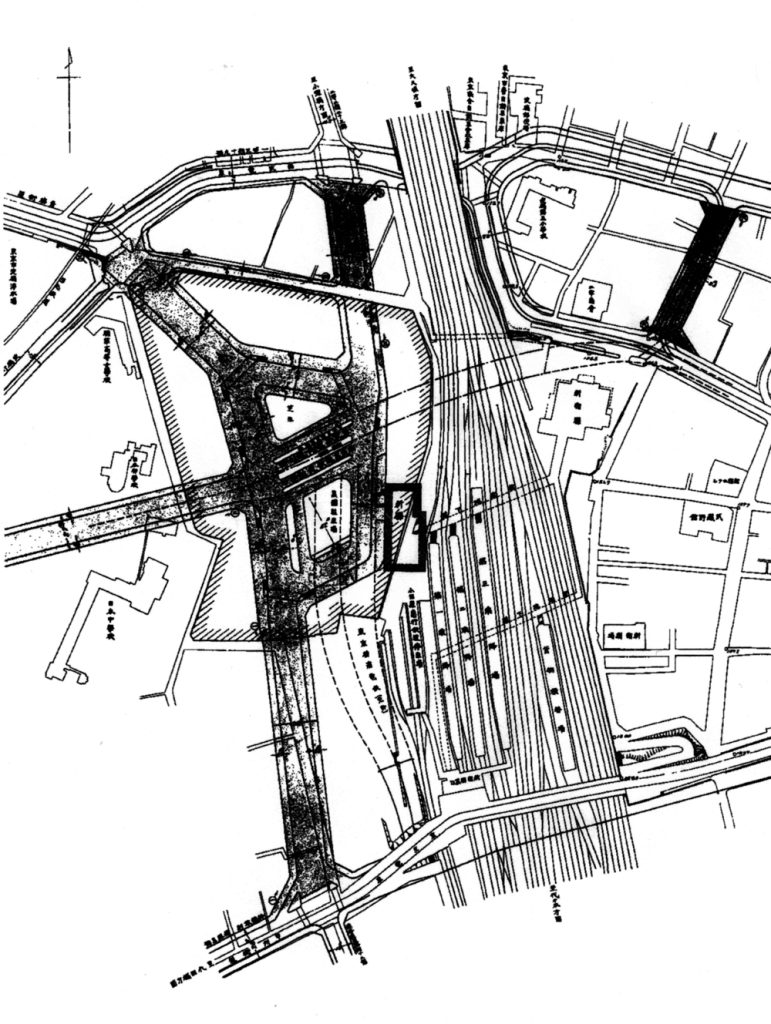

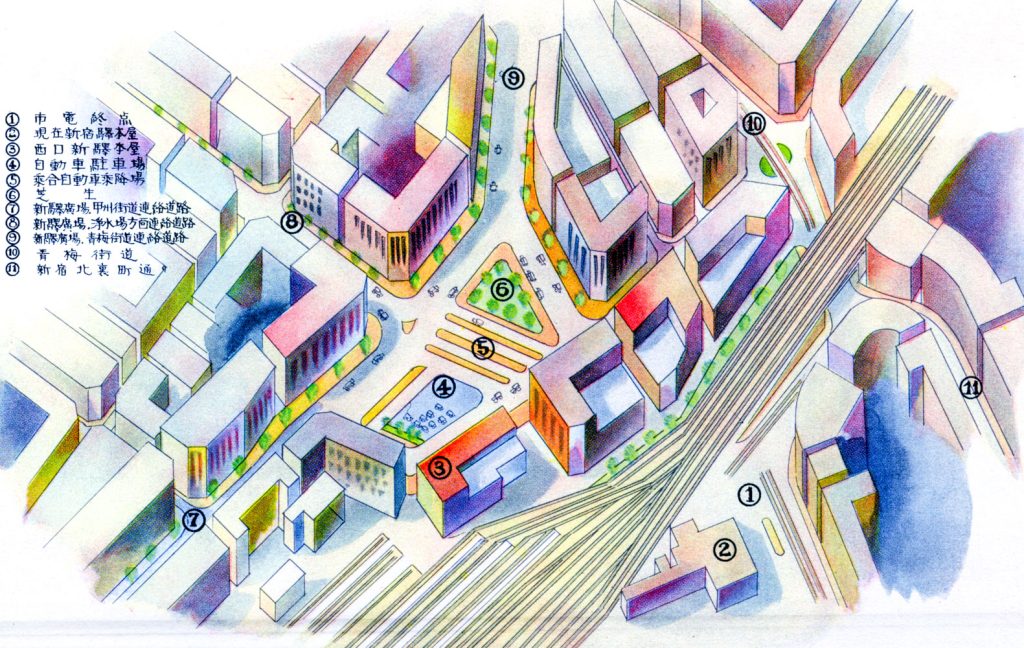

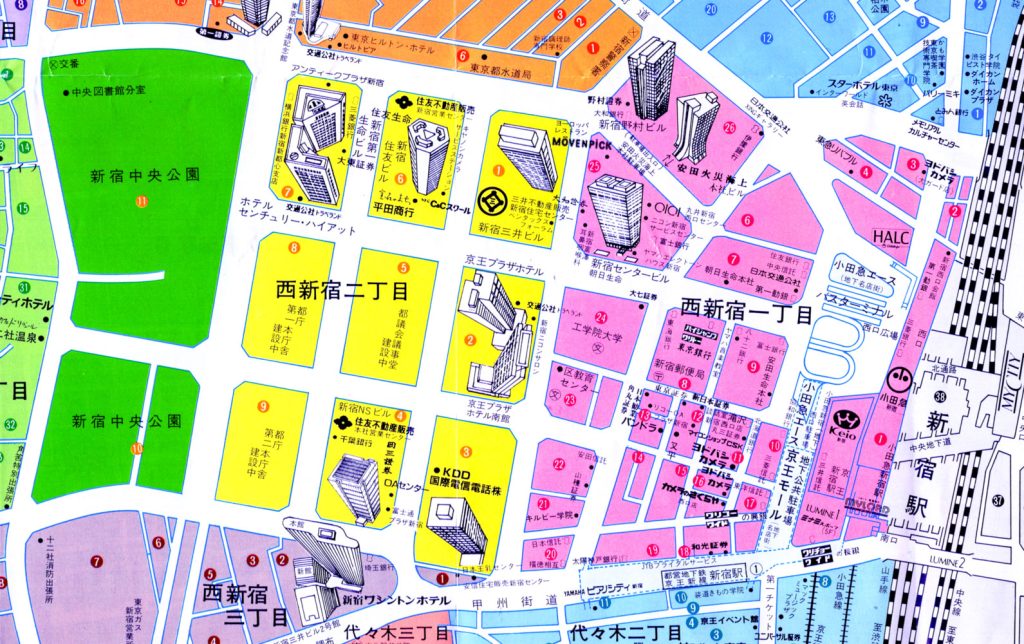

新宿駅は、1885(明治18)年に日本鉄道品川線(のちに国有化され現在の山手線の前身)の駅として開設し、1889(明治22)年には甲武鉄道新八線(のちに国有化され現在の中央本線新宿~八王子間の前身)の起点駅となった。そ […] ...

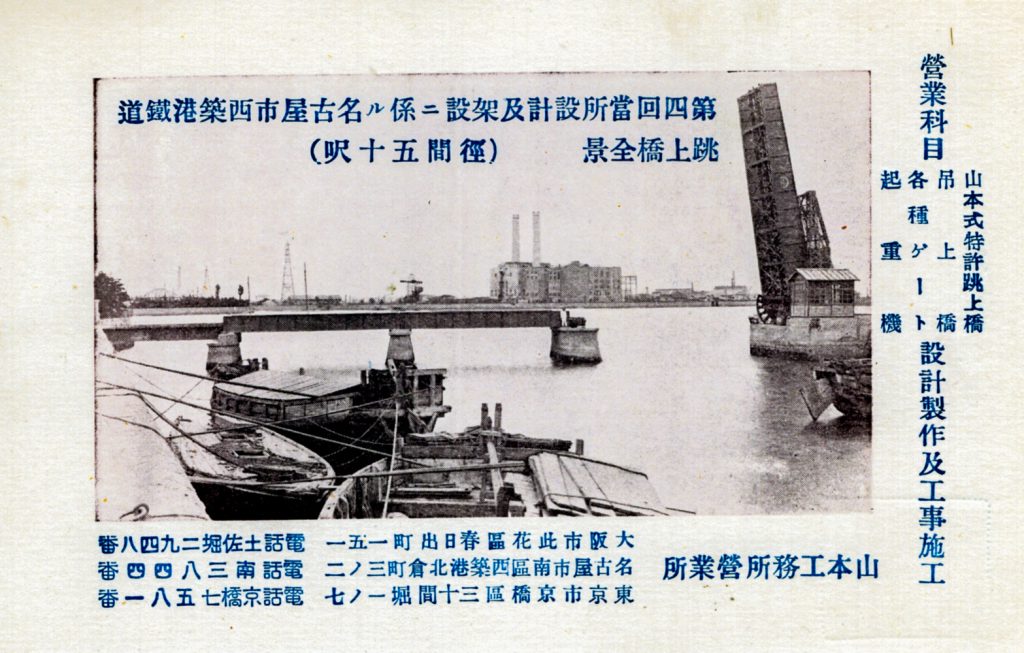

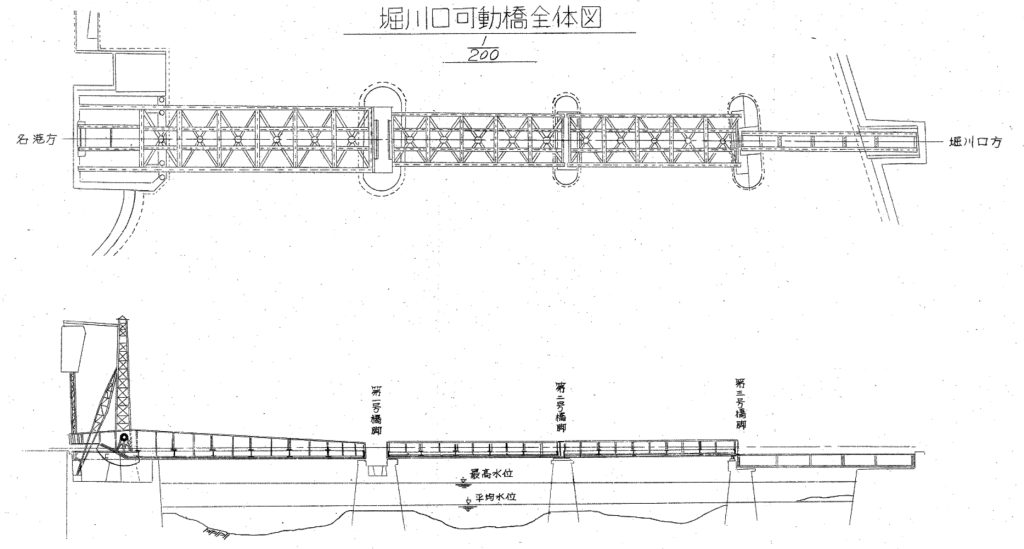

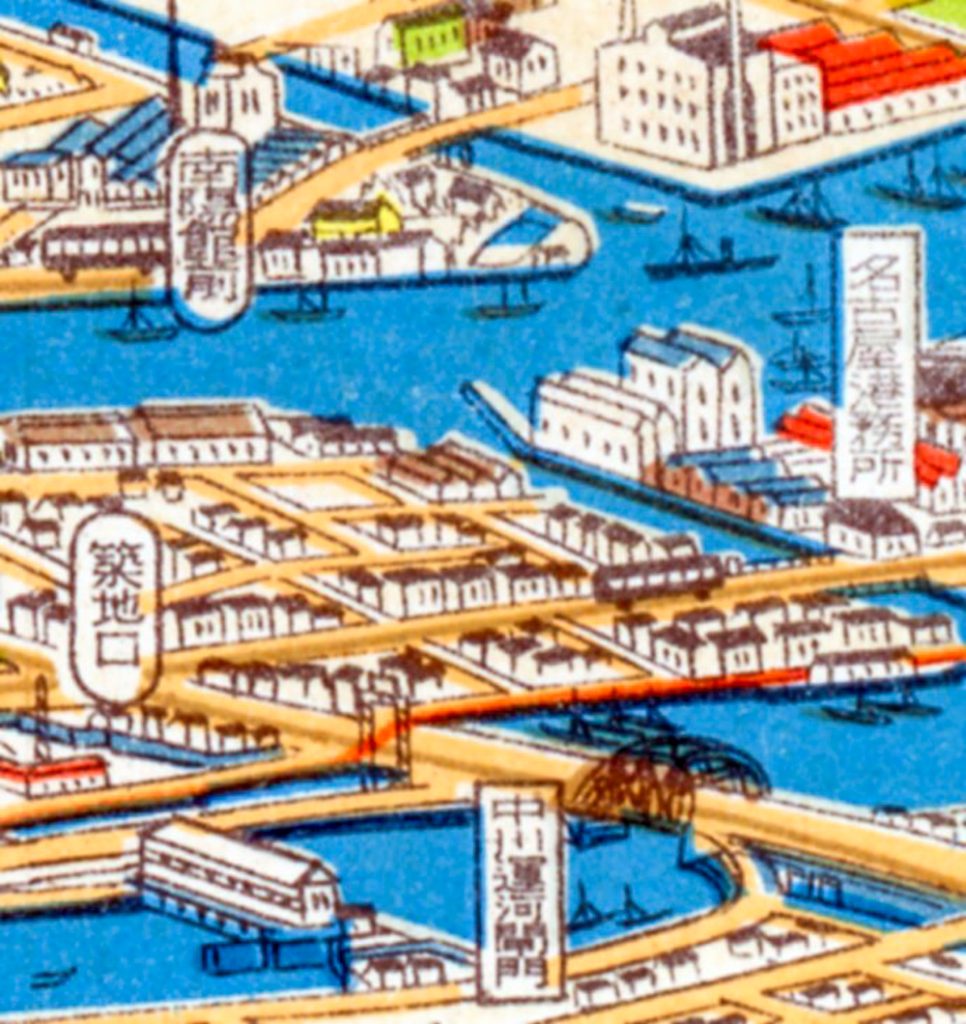

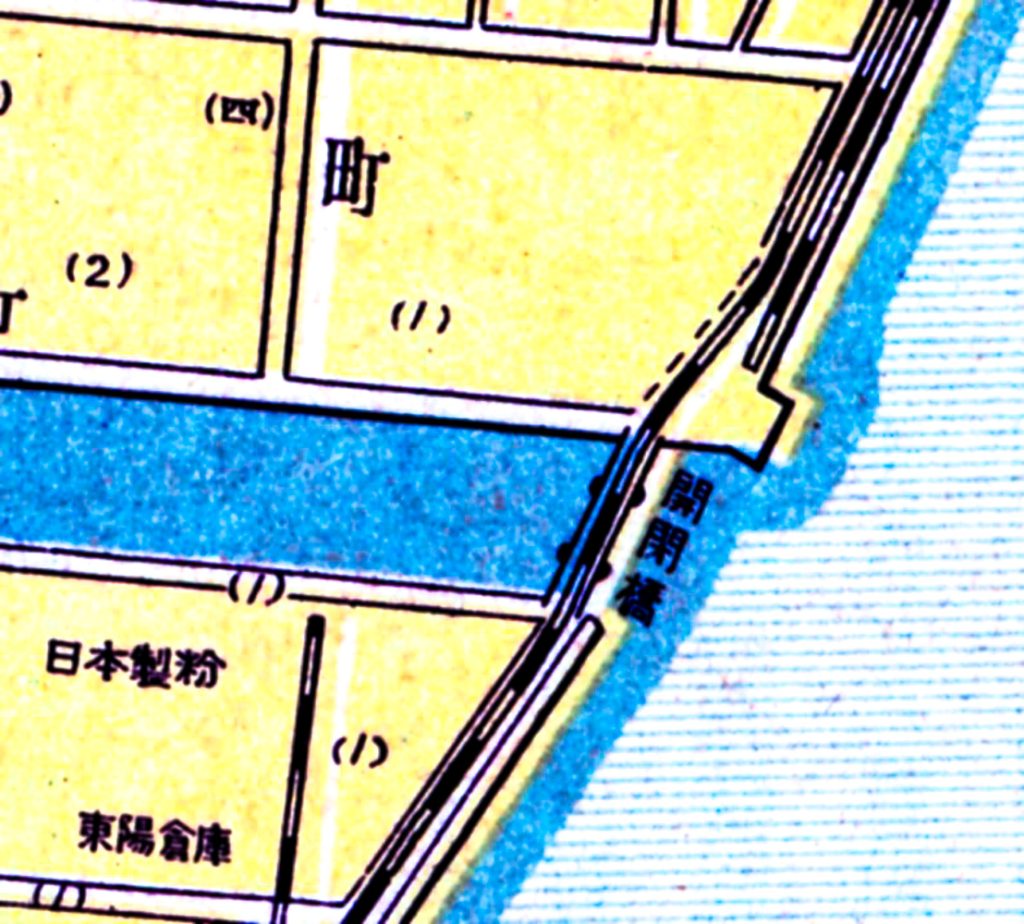

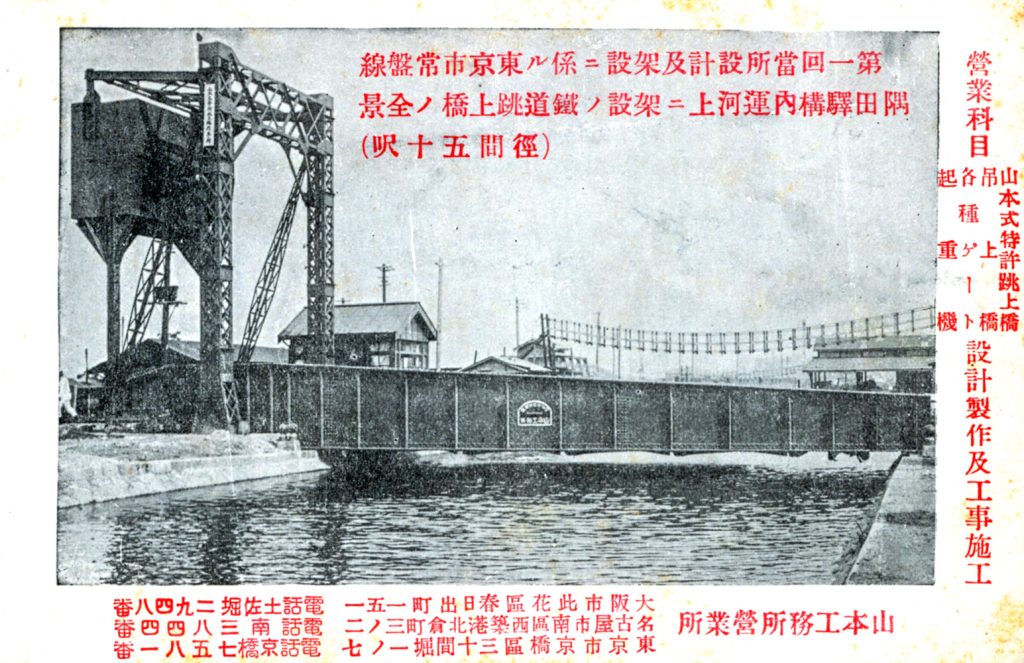

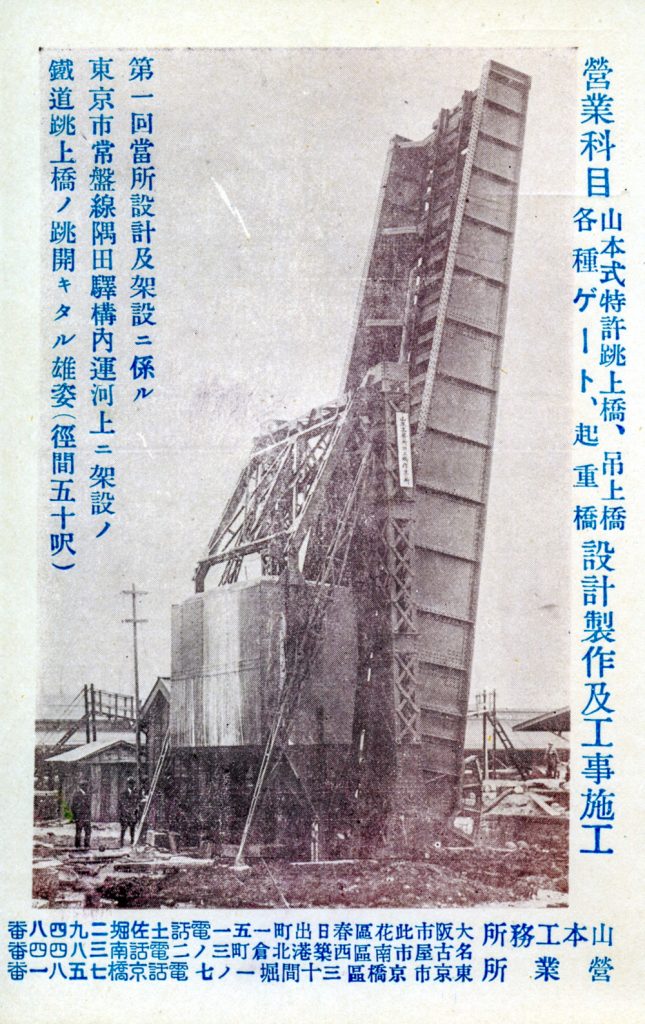

ドボ鉄171跳開橋の普及

舟運と陸上交通の共存を図るために、可動橋が各地に登場した。鉄道橋では、船舶の航行が頻繁な運河や港湾地区で多用され、可動方式によって旋開式(旋回式とも)、跳開式、昇開式に区別された。「第四回当所設計及架設ニ係ル名古屋市西 […] ...

ドボ鉄170ドイツ製トラス橋と甲武電車の登場

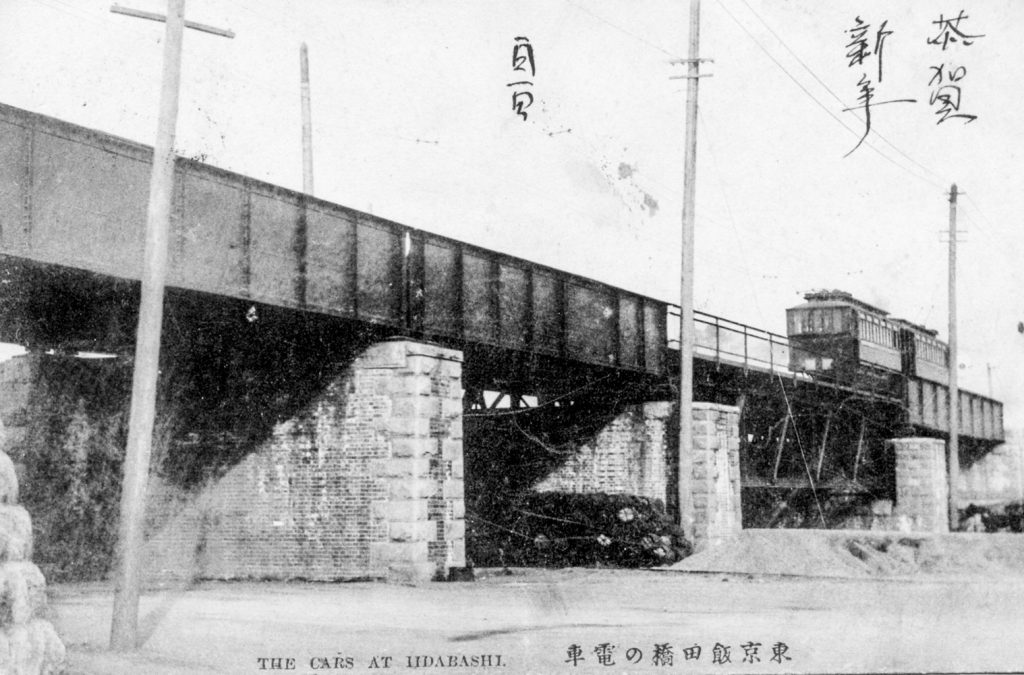

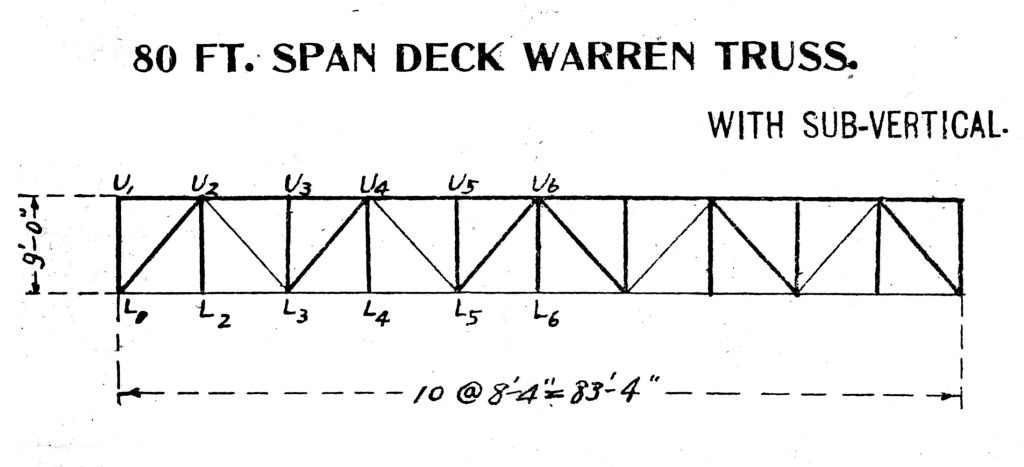

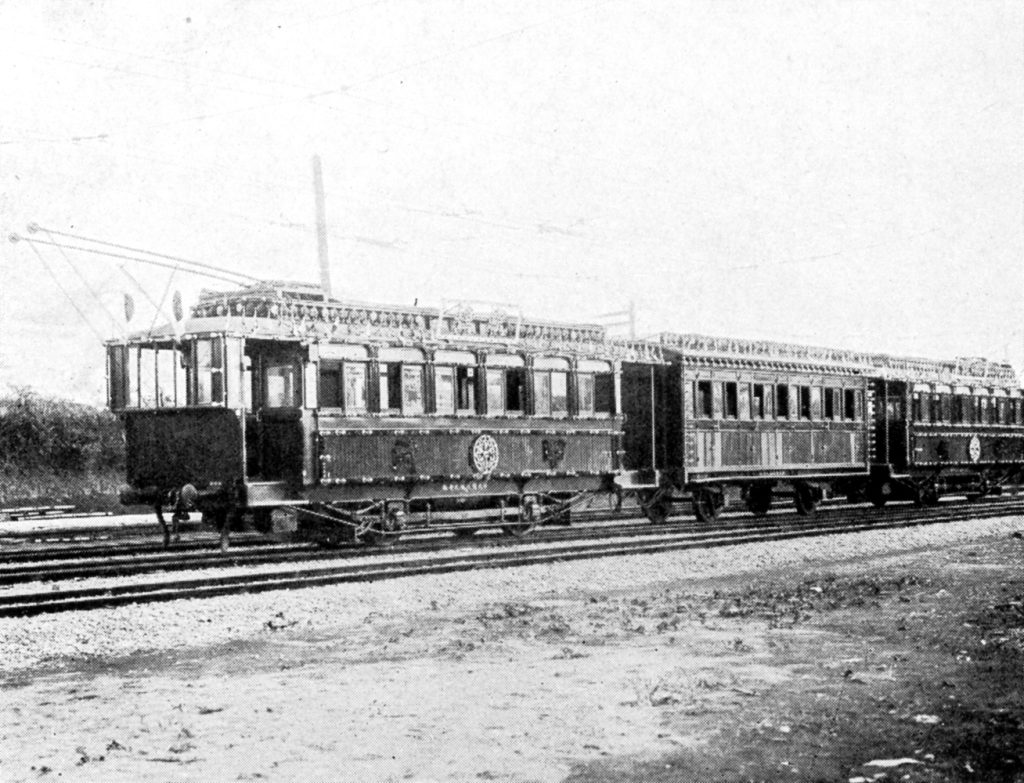

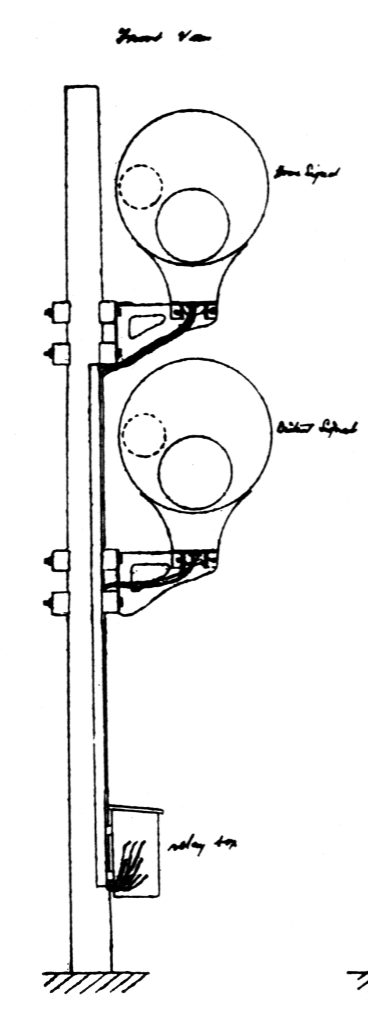

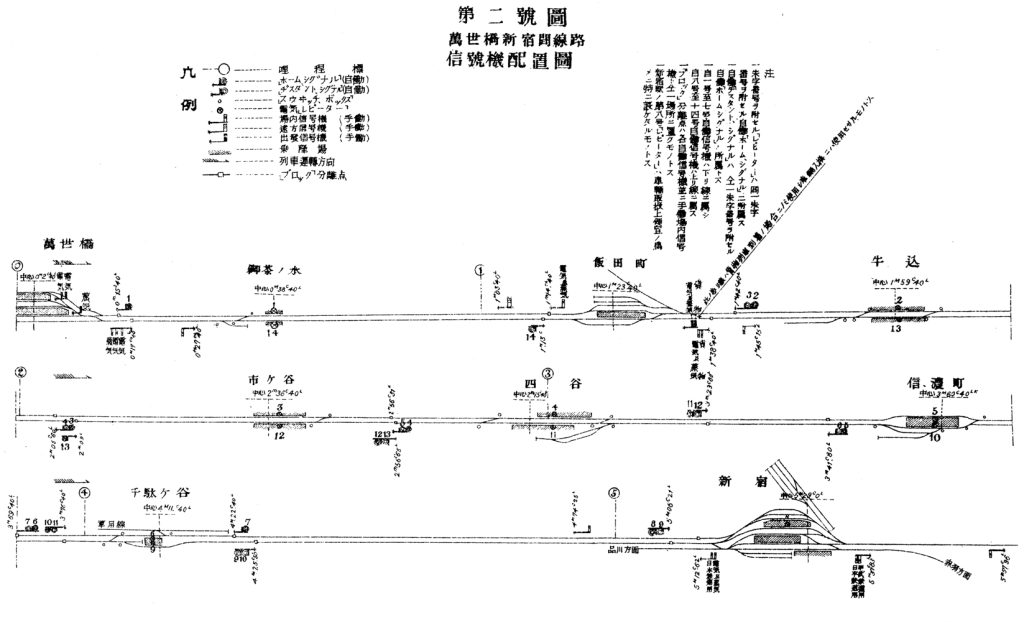

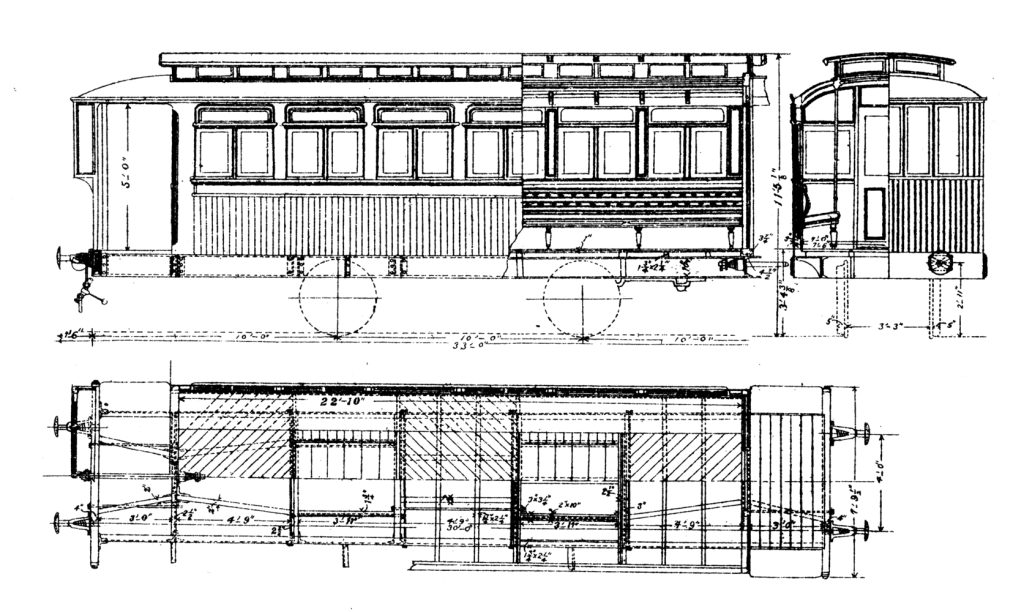

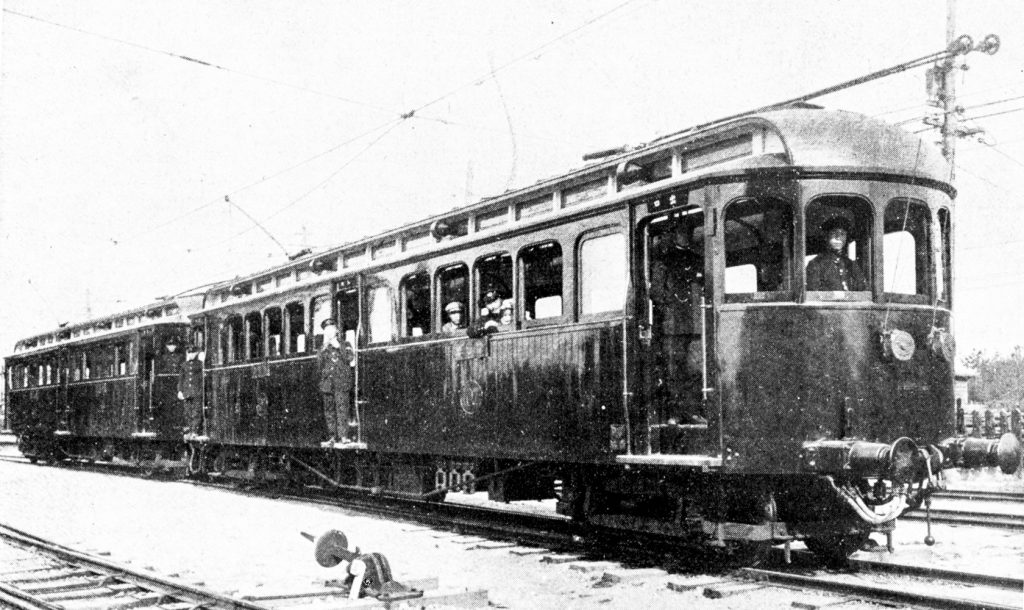

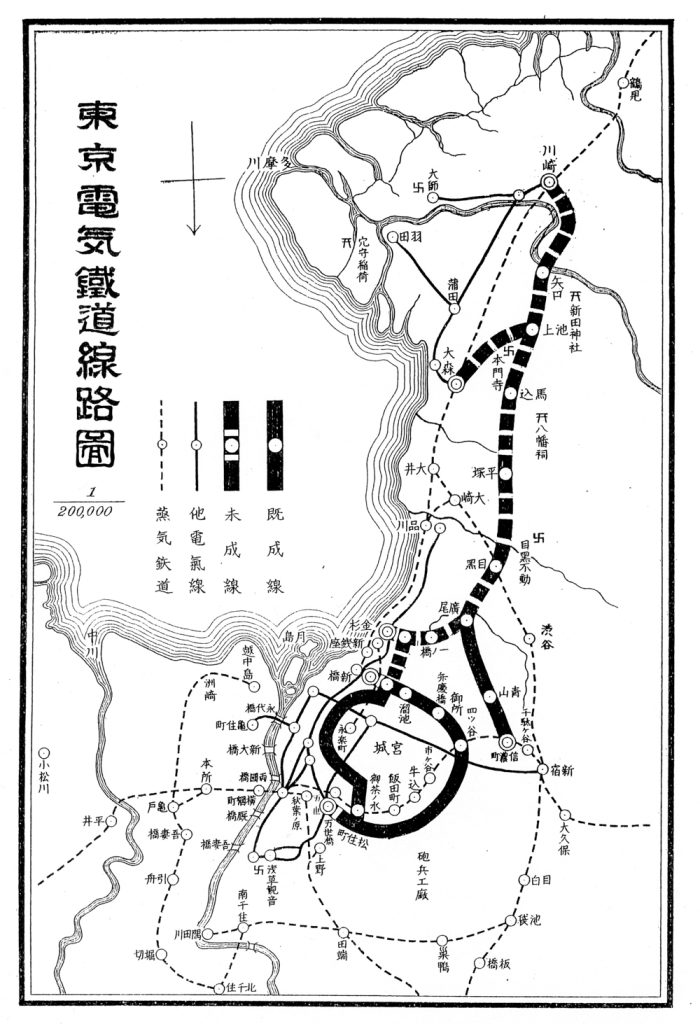

中央本線水道橋~飯田橋間に架かる小石川橋通架道橋は、江戸城外濠が神田川と日本橋川に分岐する場所の日本橋川に架設され、中央本線御茶ノ水~八王子間の前身である甲武鉄道によって1904(明治37)年に完成した。日本橋川は、江 […] ...

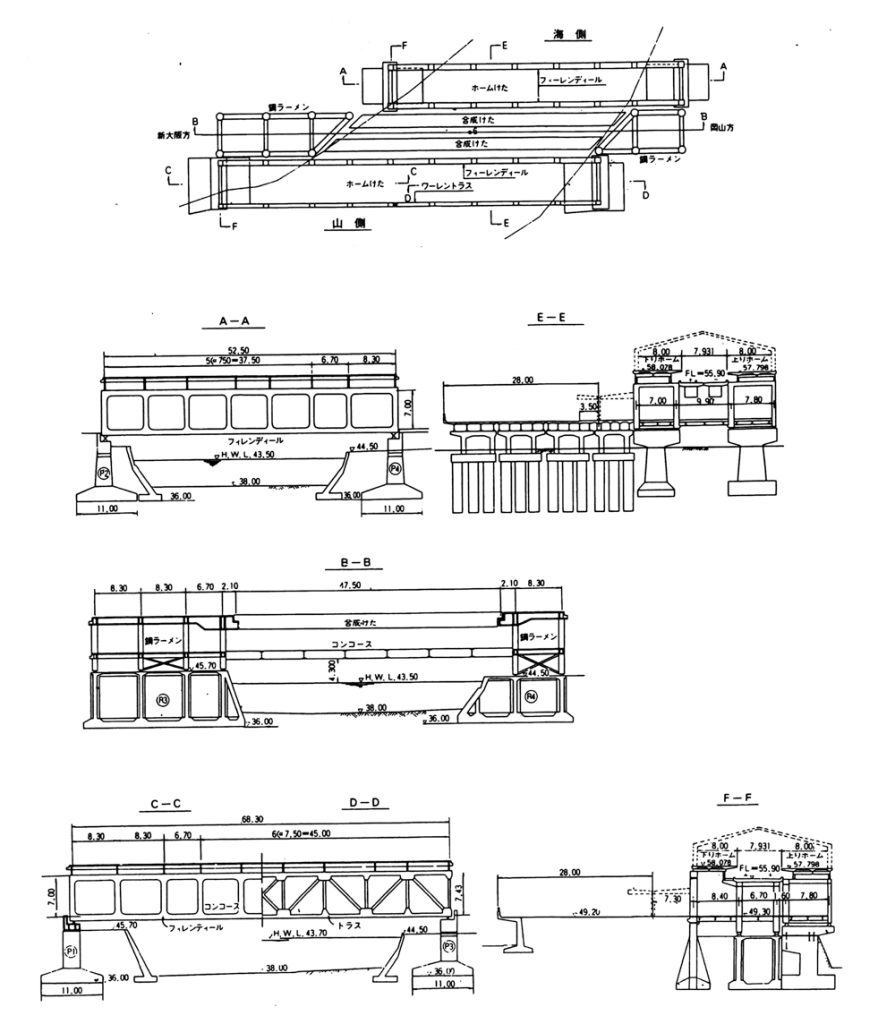

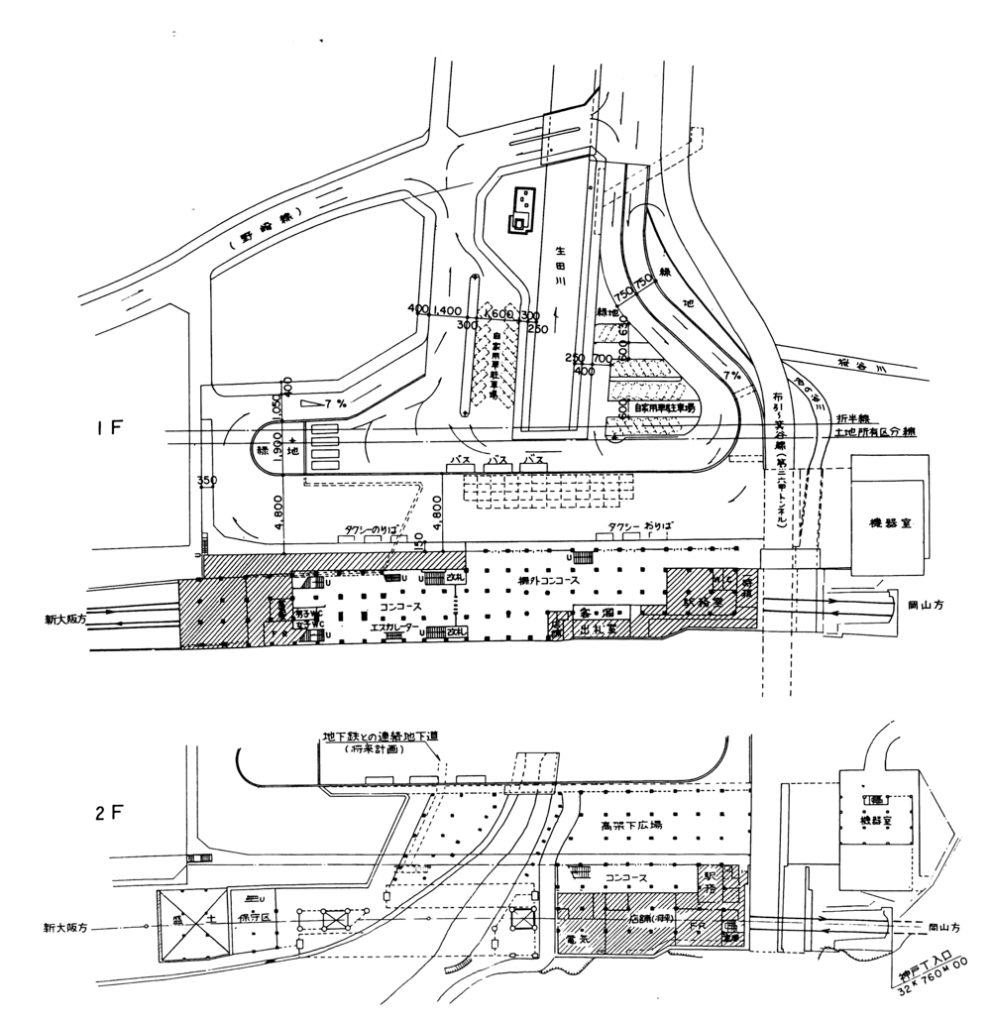

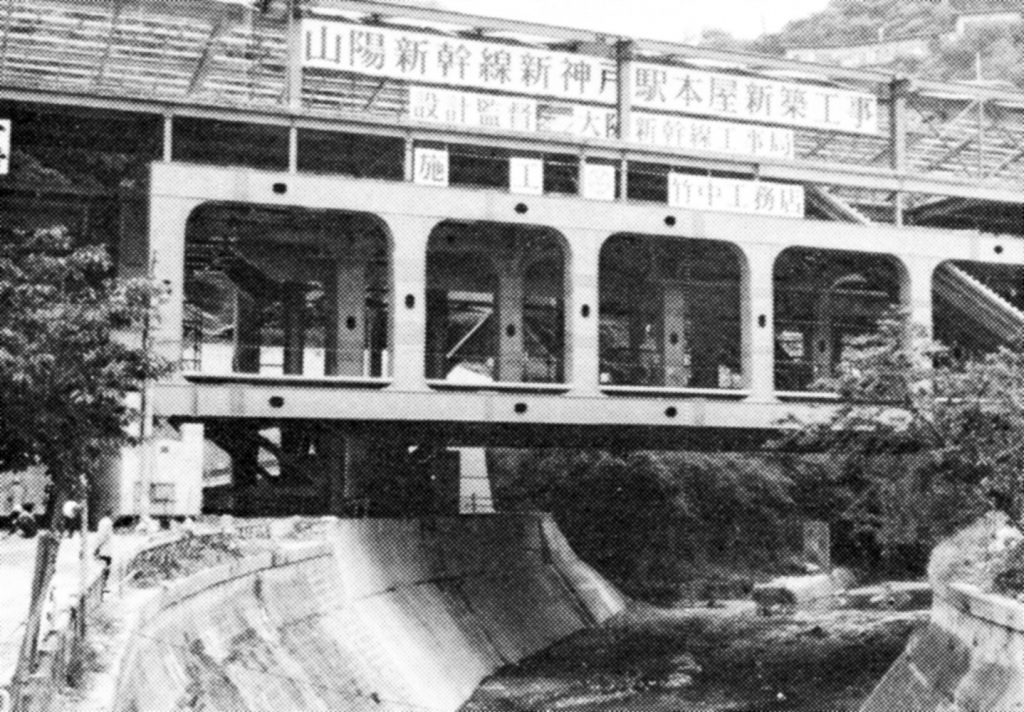

ドボ鉄169特殊条件を克服した新幹線の駅

山陽新幹線の新神戸駅の設置にあたっては、神戸の市街地を避けながらも、主要ターミナルに近いこと、駅前広場などを含む総合的な開発が可能であること、用地の取得が容易であることなどの観点から、生田川上流の布引付近に設けられるこ […] ...

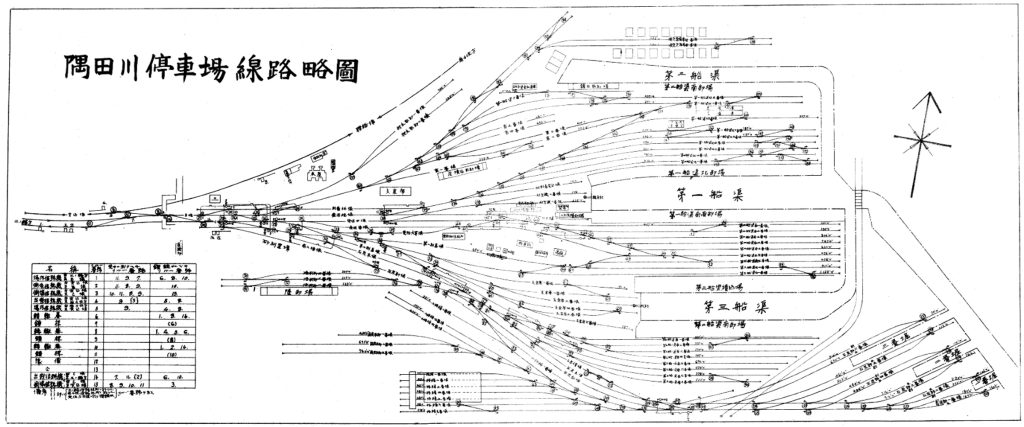

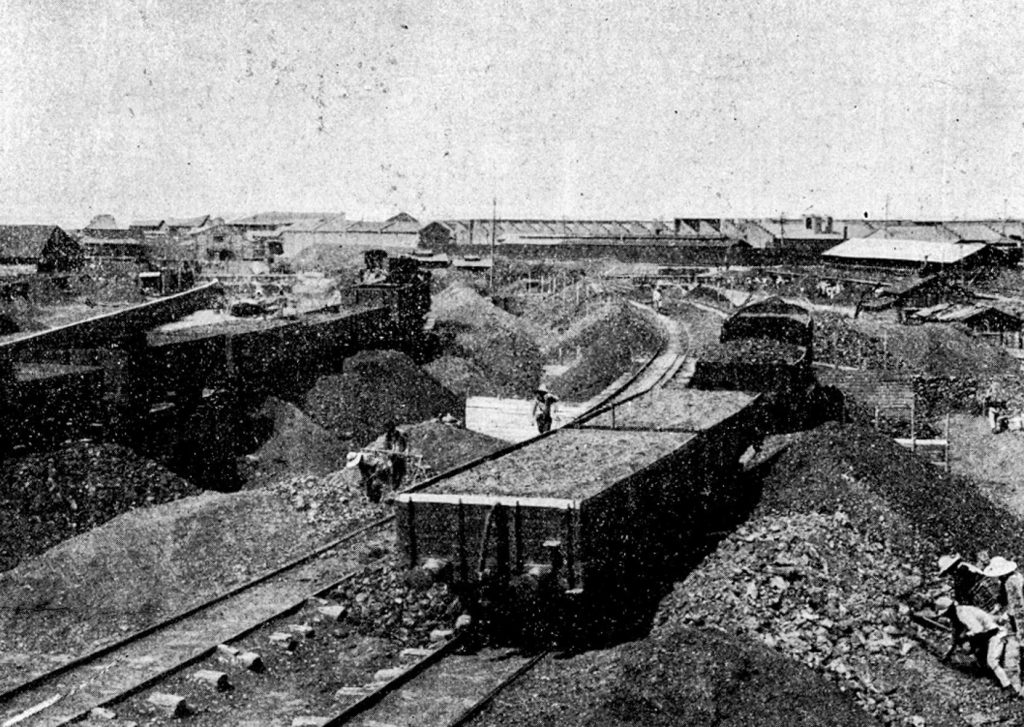

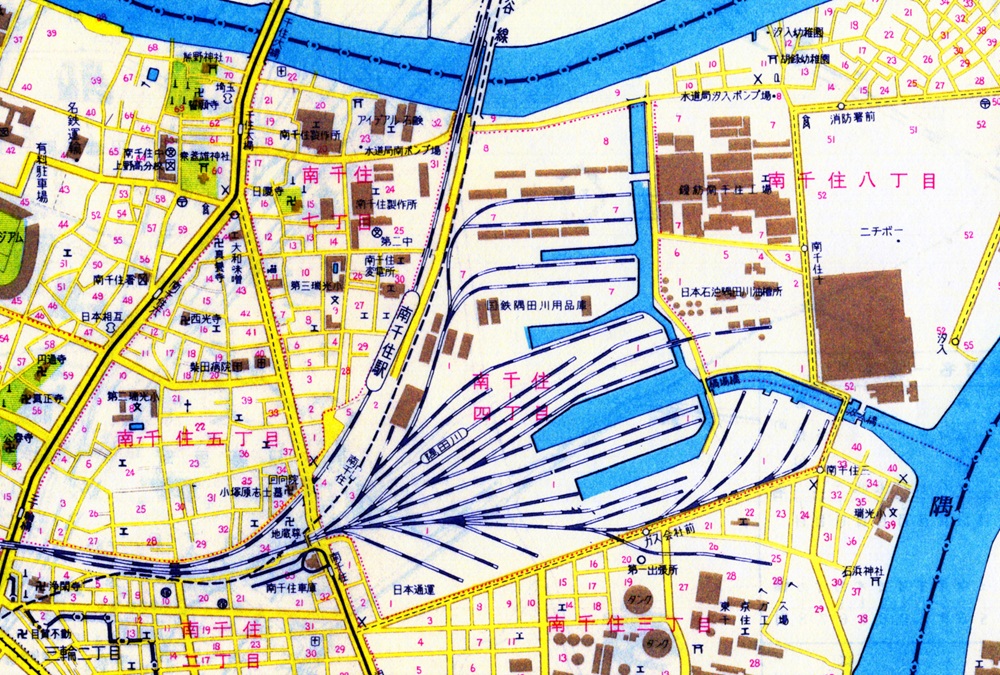

ドボ鉄168隅田川貨物駅と跳開式可動橋

日本鉄道では上野駅を救済するための貨物専用駅として1890(明治23)年に秋葉原駅を新設し、1896(明治29)年には隅田川駅を開設した。このうち、秋葉原駅は食料品や雑貨を主体としたが、隅田川駅は石炭、木材、砂利などの […] ...

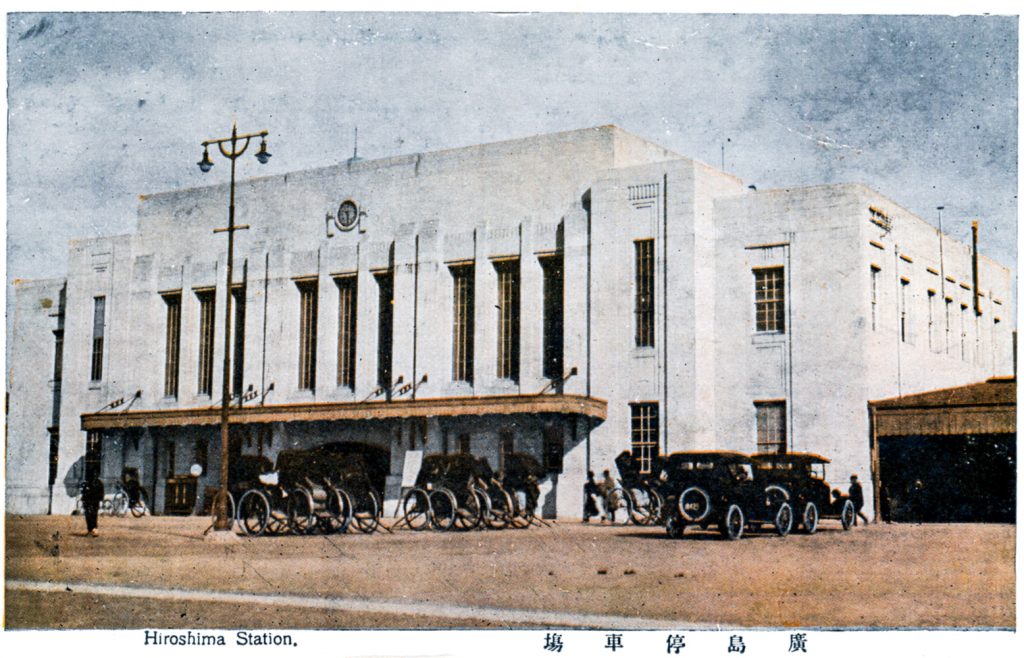

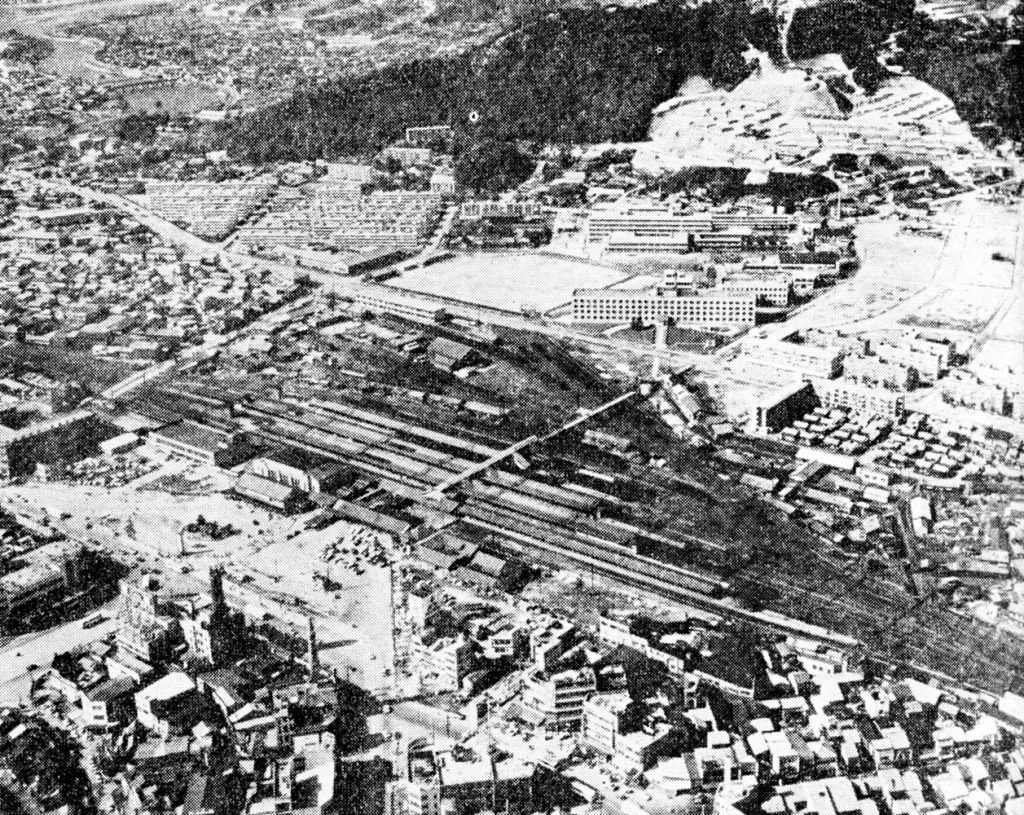

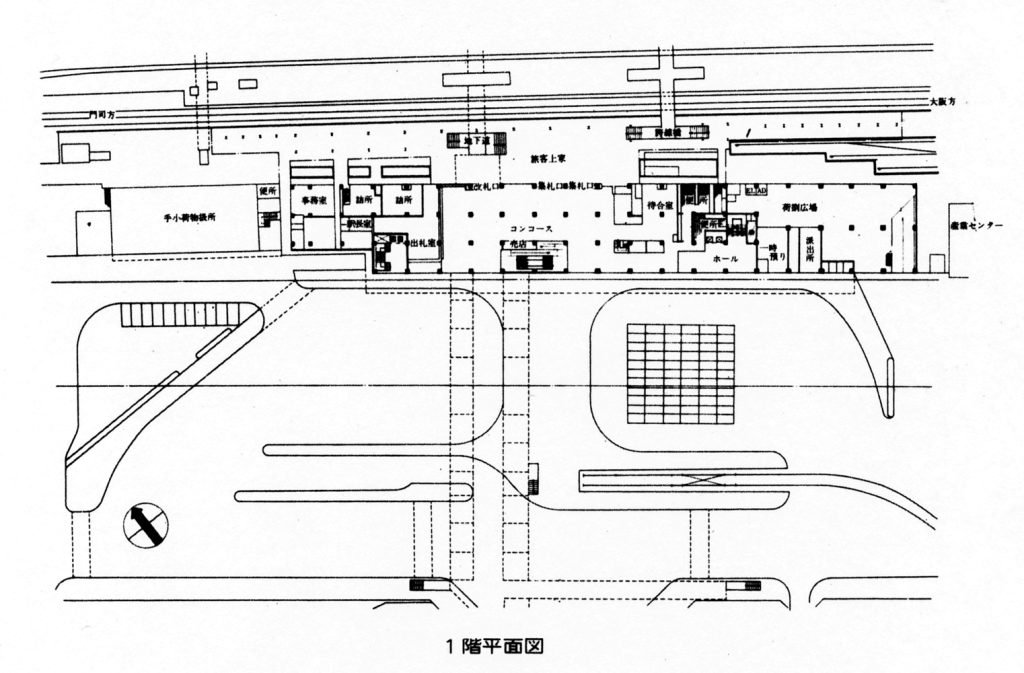

ドボ鉄167民衆駅の普及

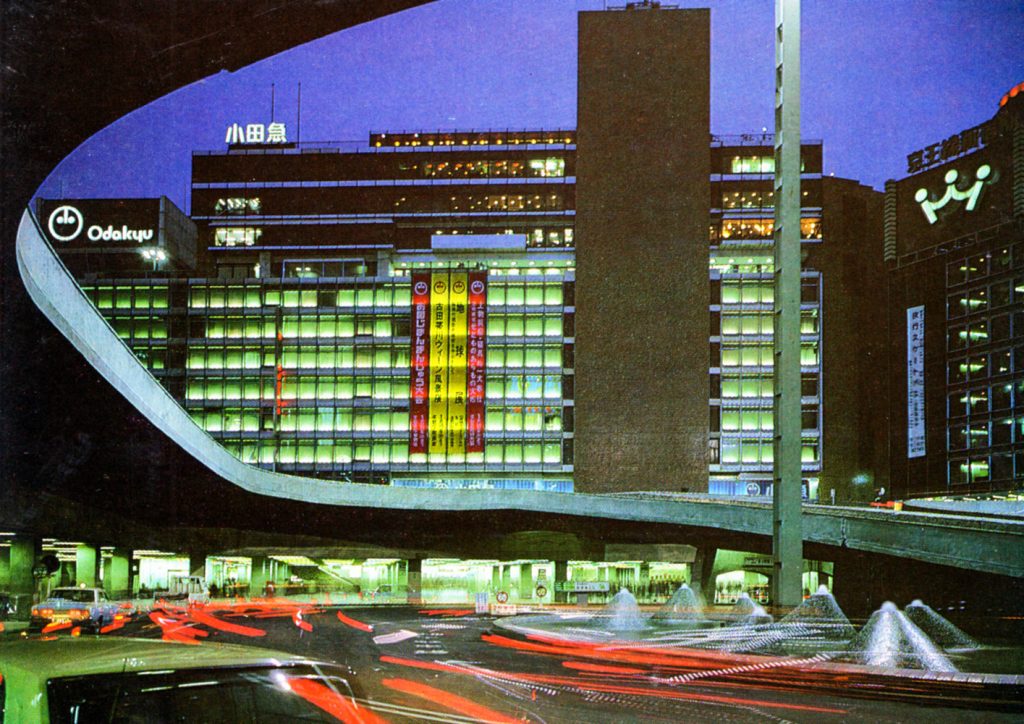

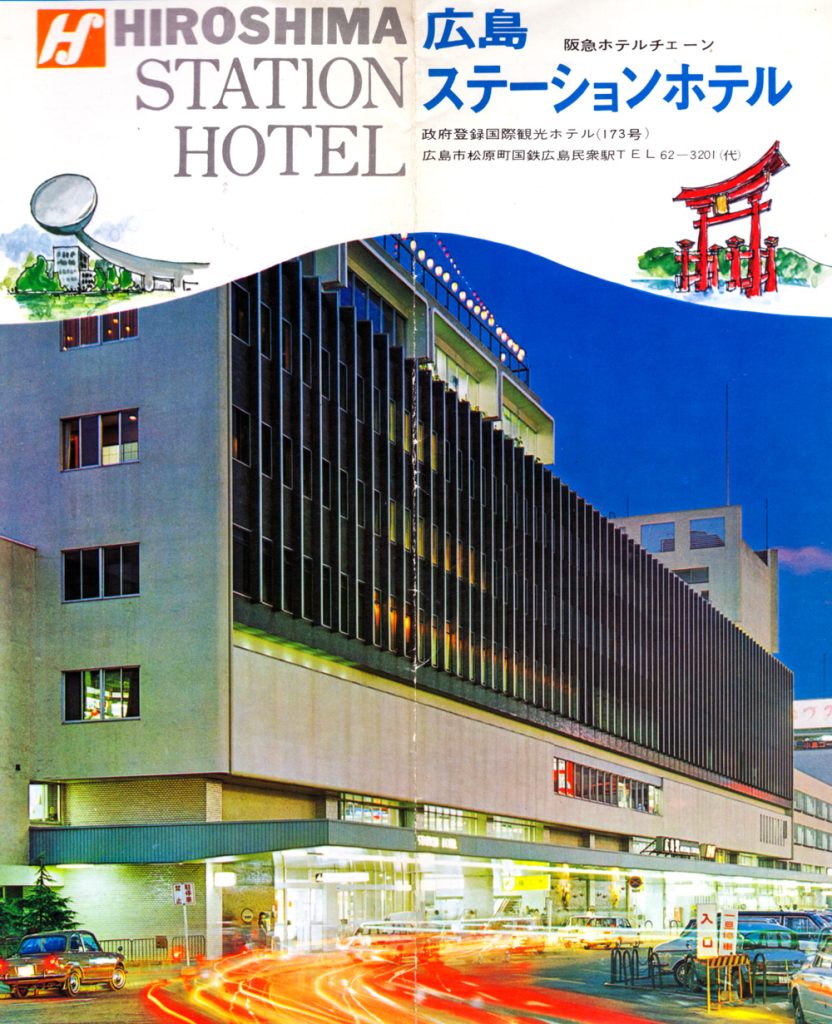

「民衆駅」という言葉は、もはや鉄道用語としても死語になってしまったが、1949(昭和24)年に日本国有鉄道が成立して間もない頃に創作された言葉である。民衆駅は、戦災によって荒廃した駅を地元有力者などの支援を受けて国鉄と […] ...

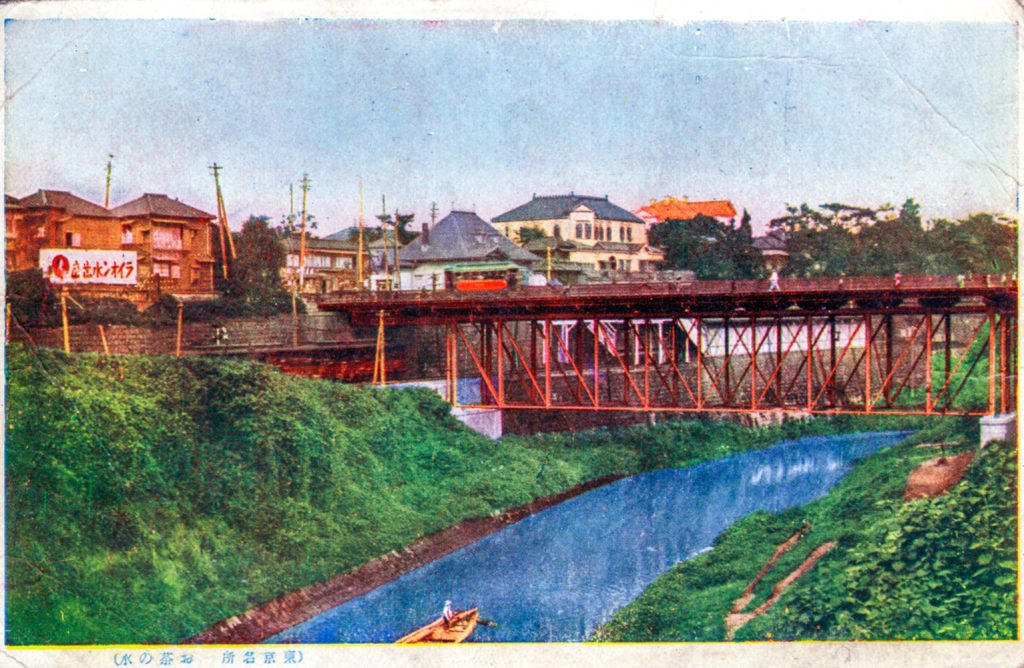

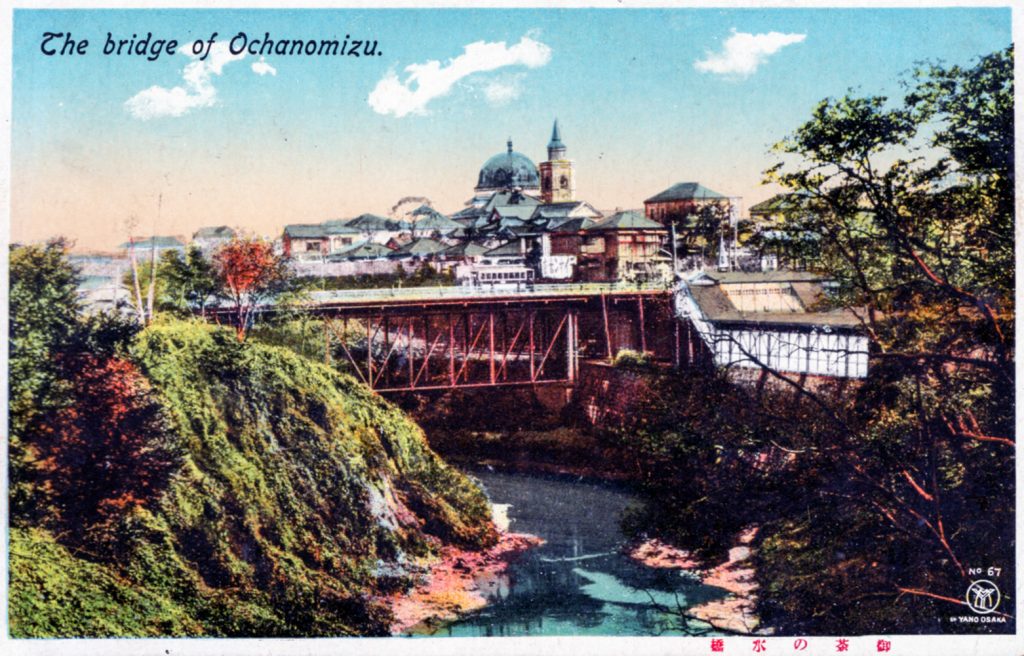

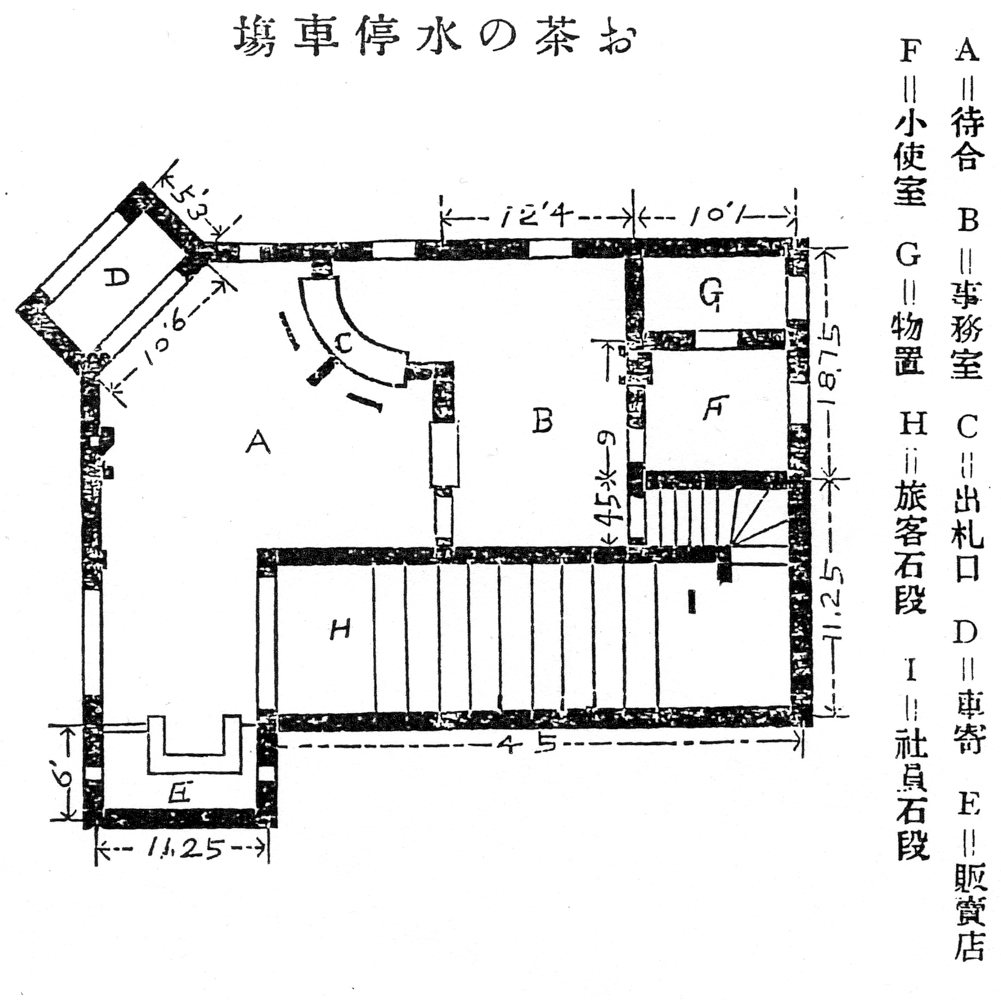

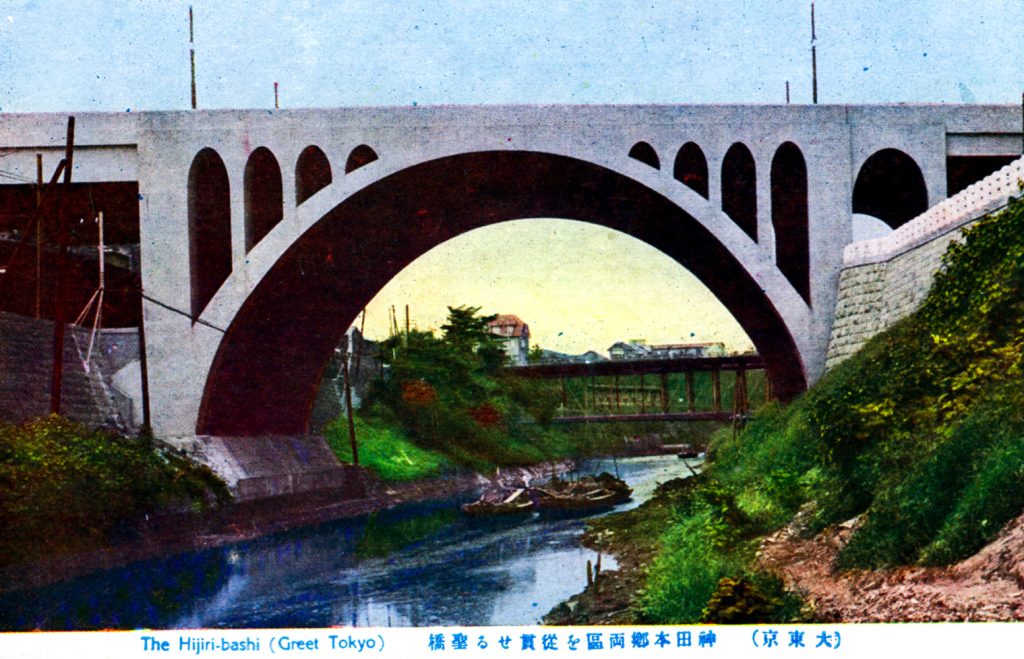

ドボ鉄166お茶の水橋と路面電車

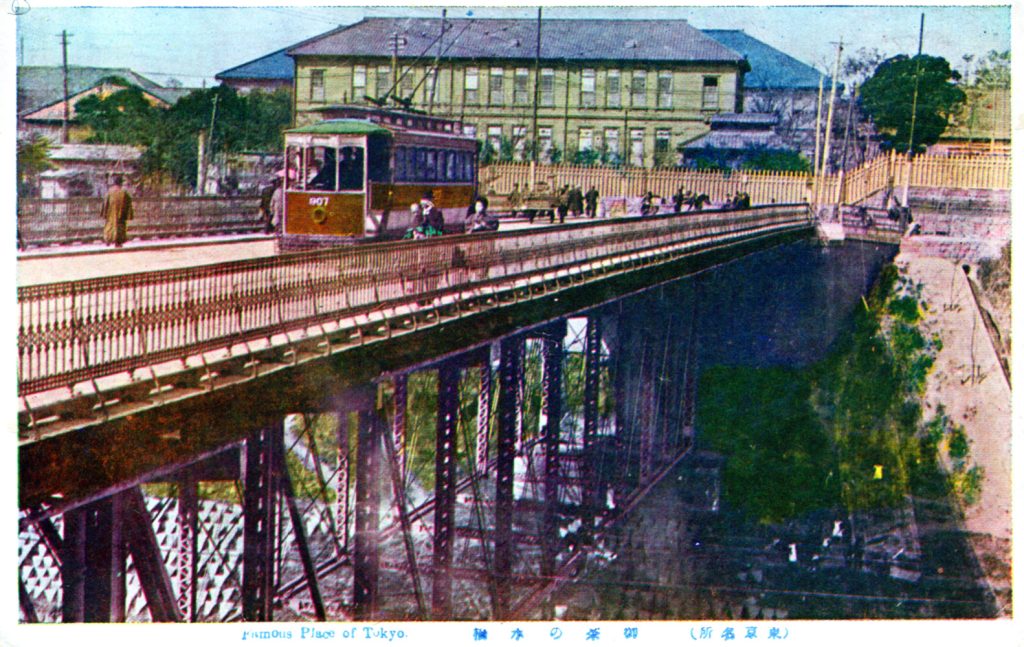

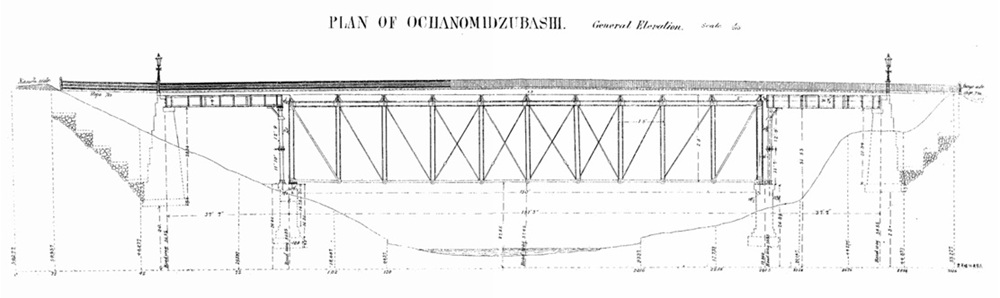

御茶ノ水駅の西口で神田川と中央本線を跨いでいる道路橋のお茶の水橋は、1891(明治24)年に初代の橋梁が架設された。設計は1881(明治14)年に東京大学理学部を卒業して東京府技師となった原龍太(1854~1912)で […] ...

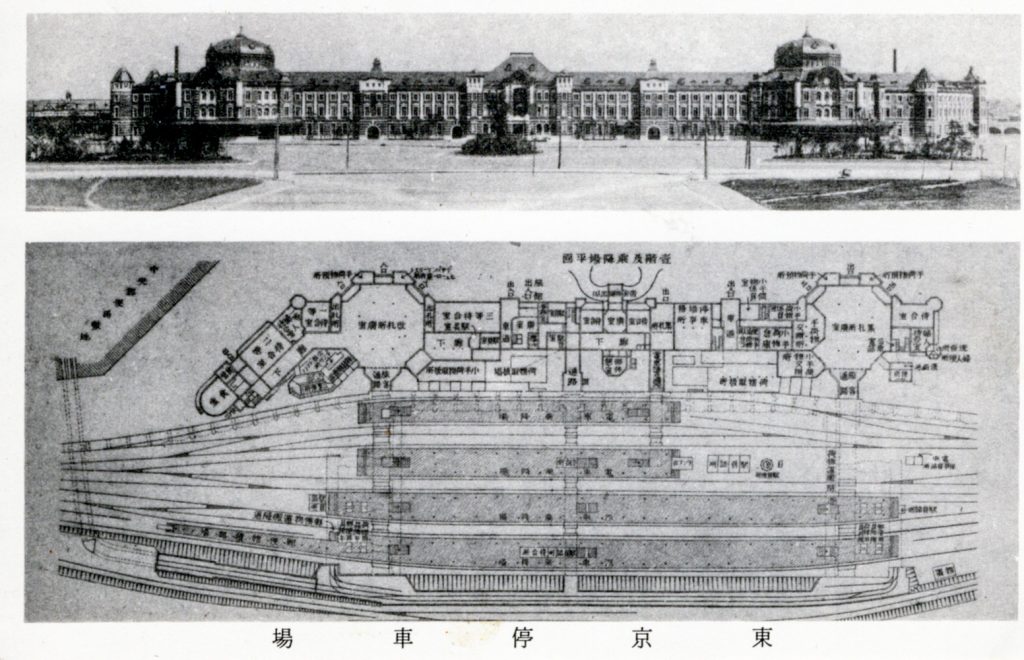

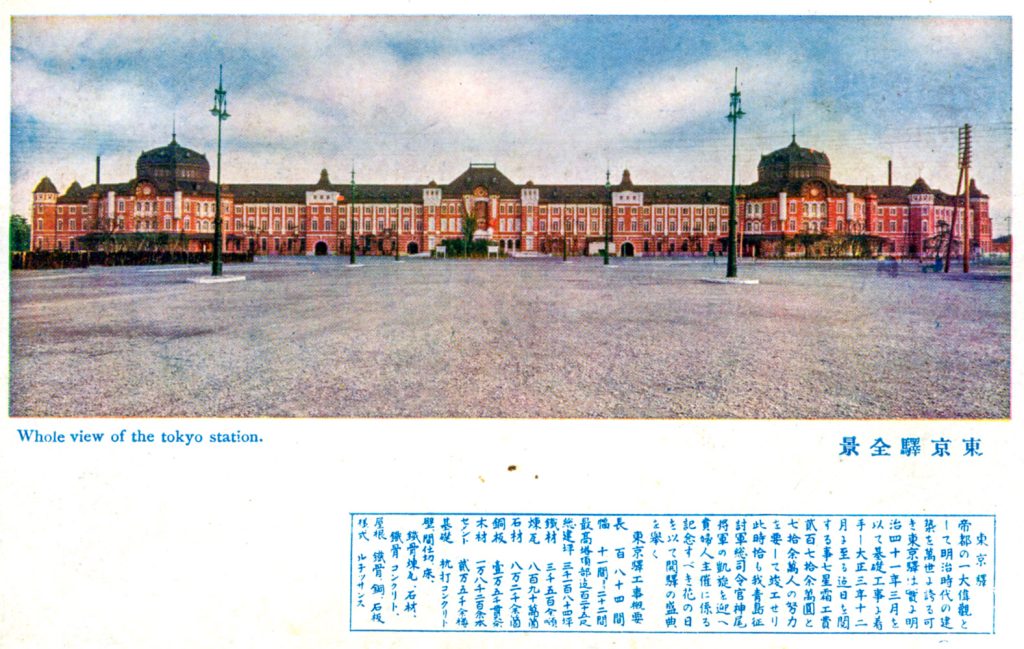

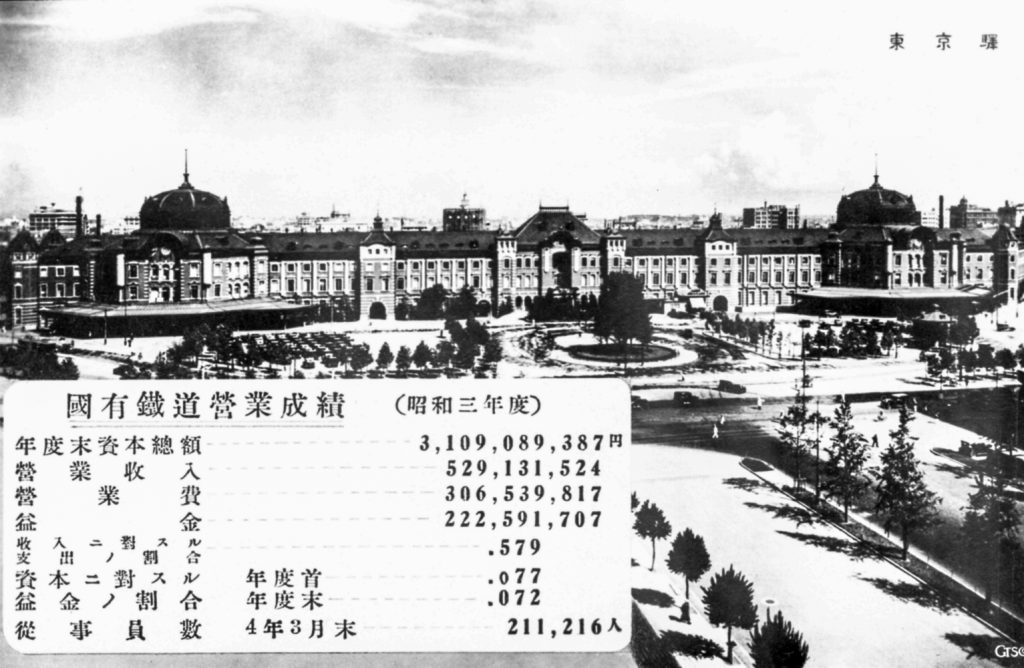

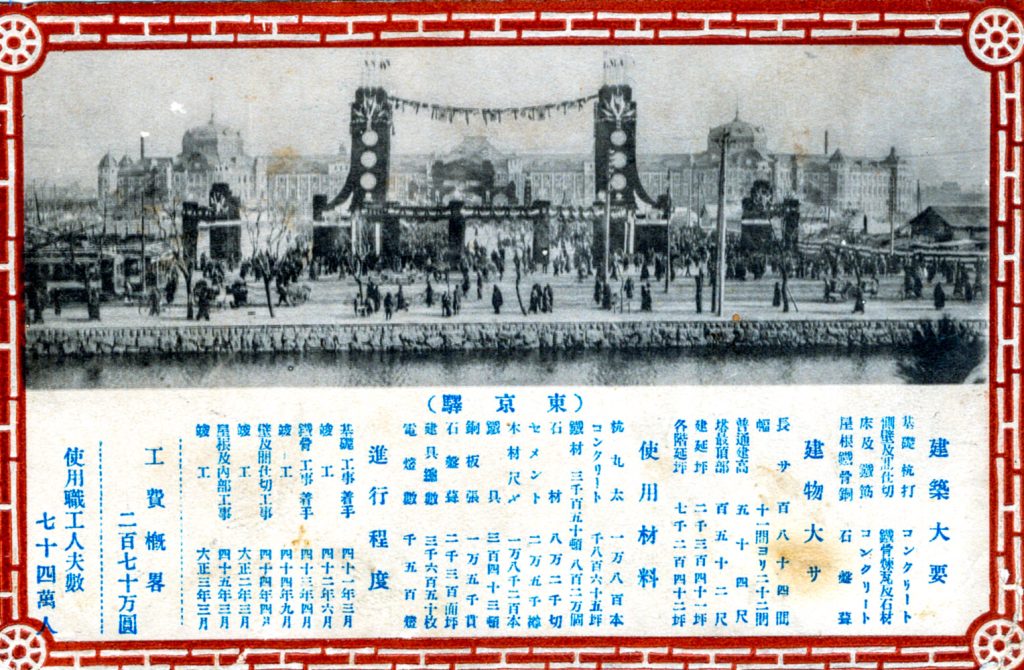

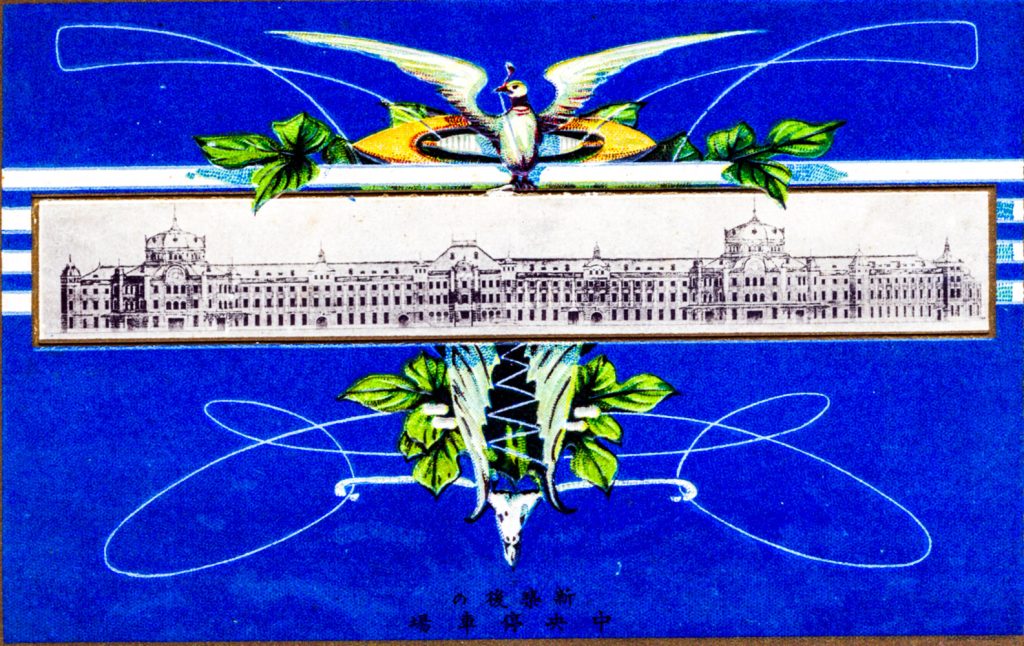

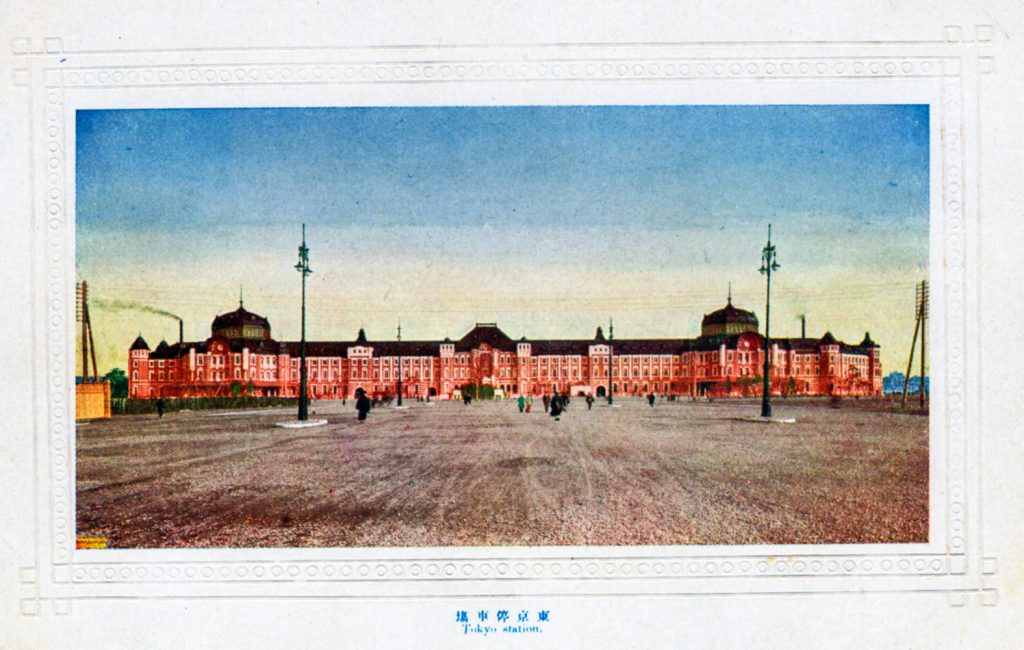

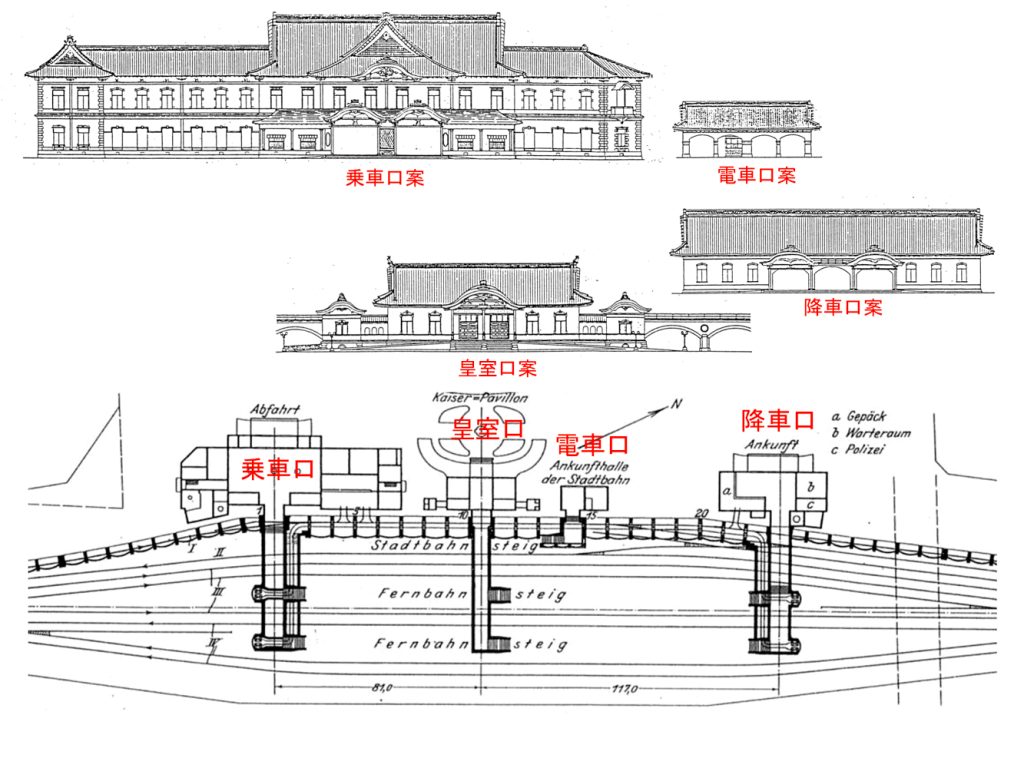

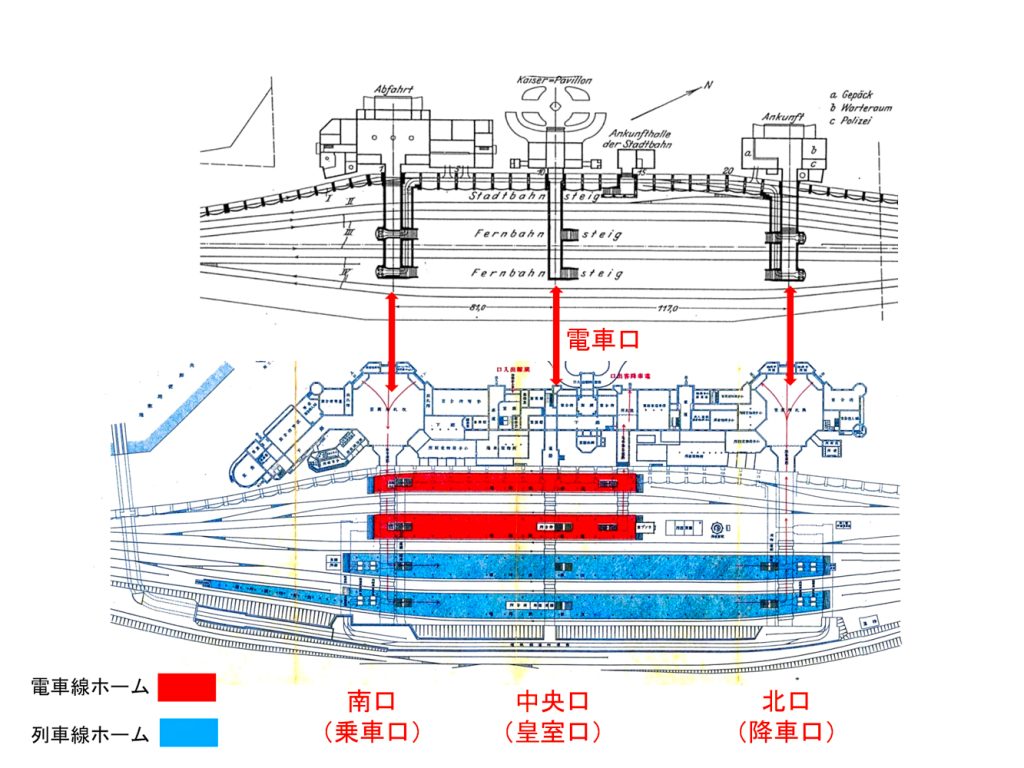

ドボ鉄164東京駅の完成

新橋と上野を高架鉄道で結び、その中間に中央停車場を設けることは、東京市区改正計画(東京の都市計画)で審議され、1889(明治22)年に告示された。この計画にそって、浜松町付近から分岐して、中央停車場に至る高架鉄道が建設 […] ...

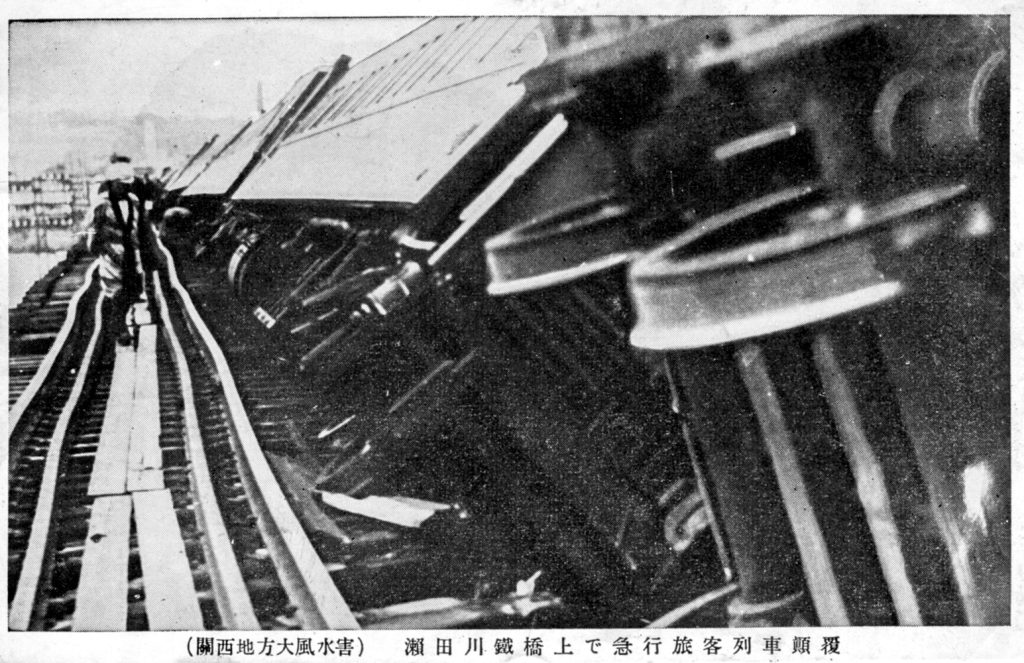

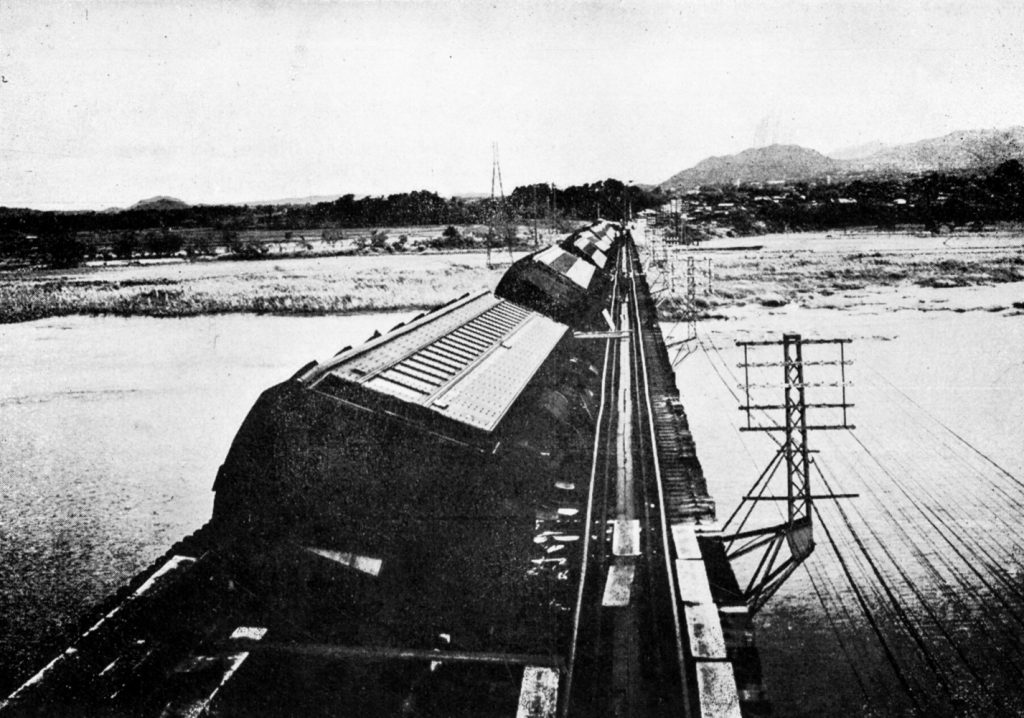

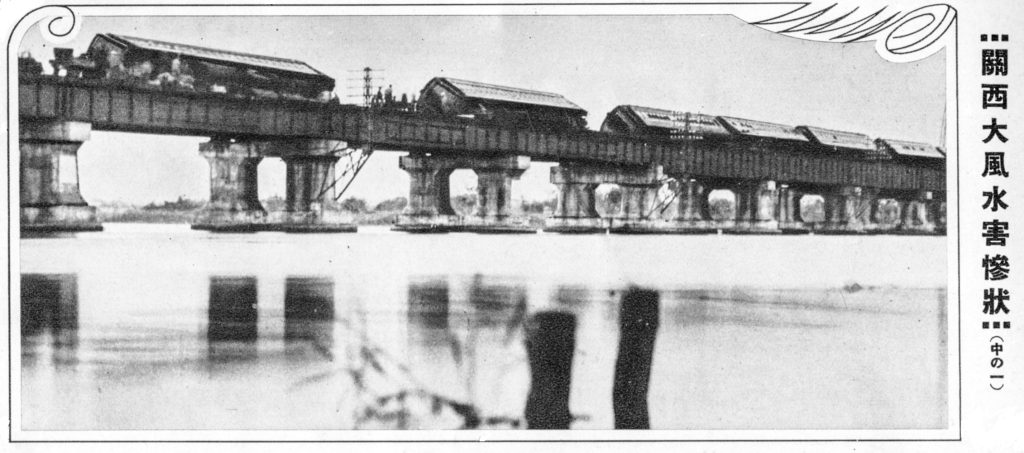

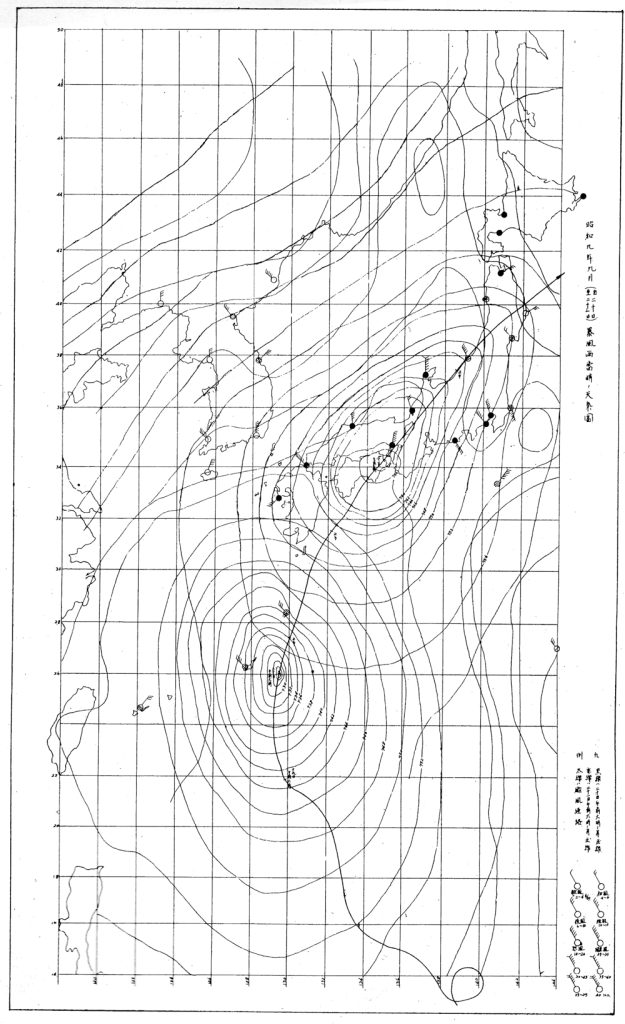

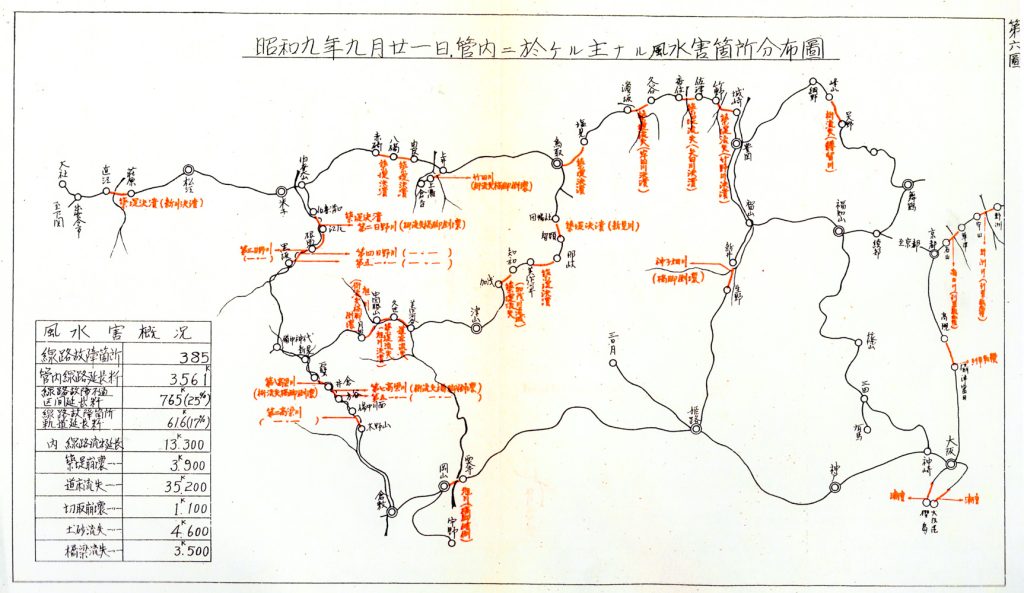

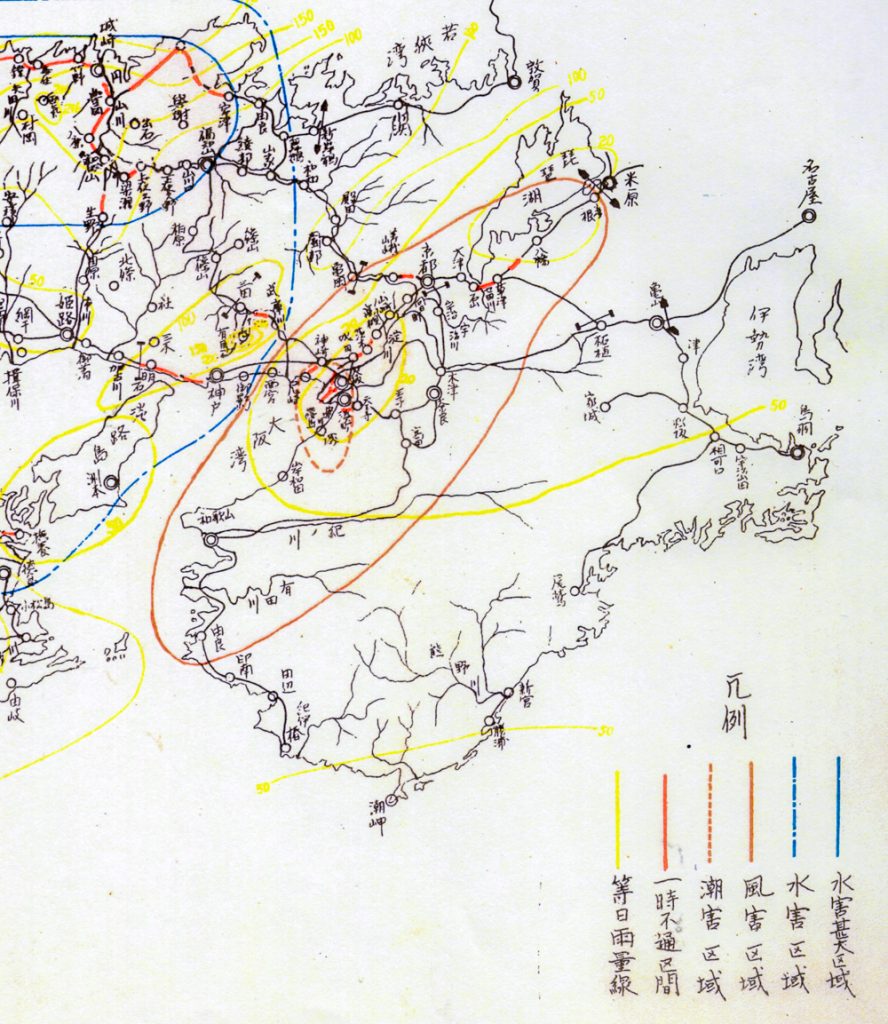

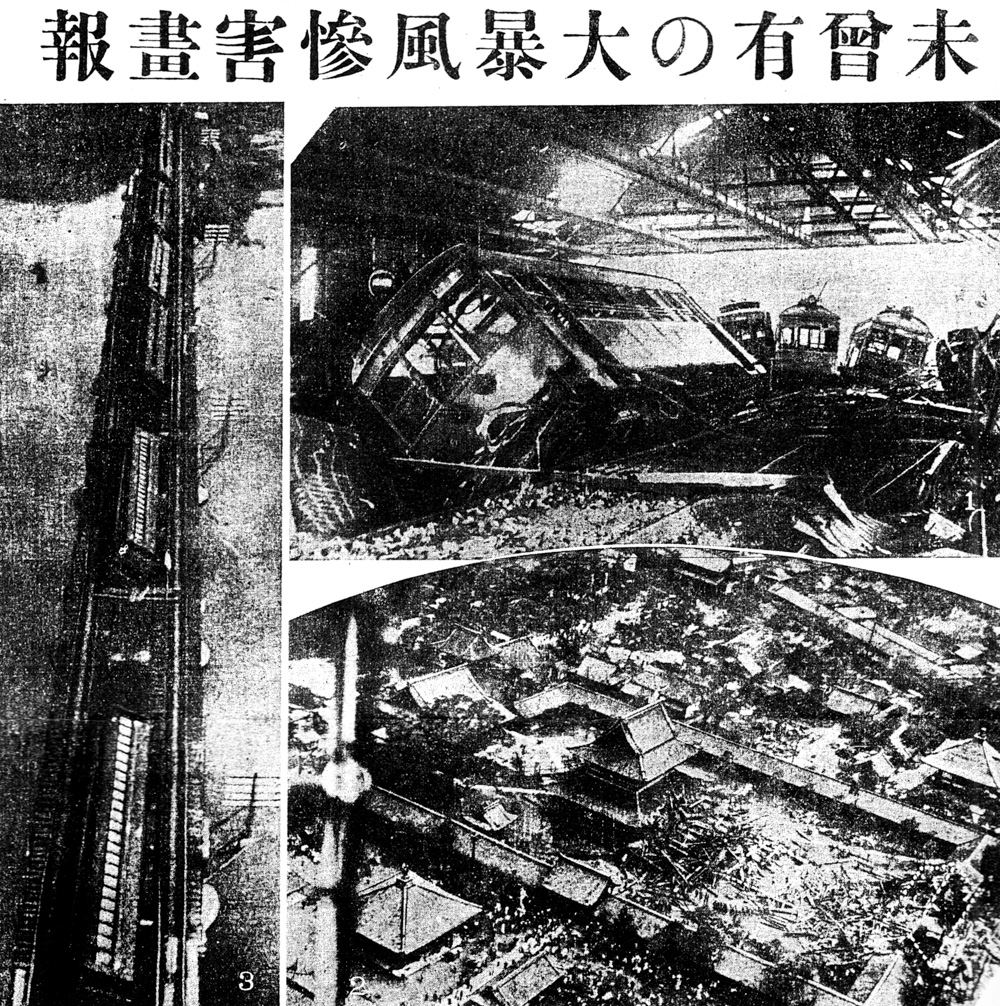

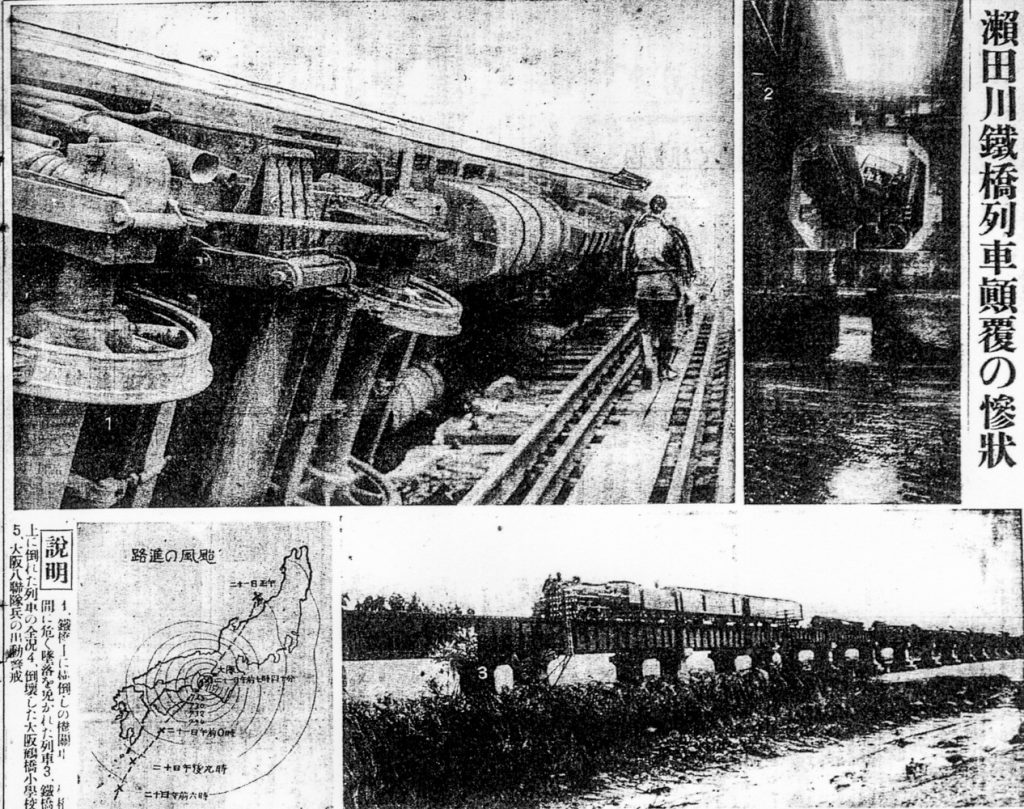

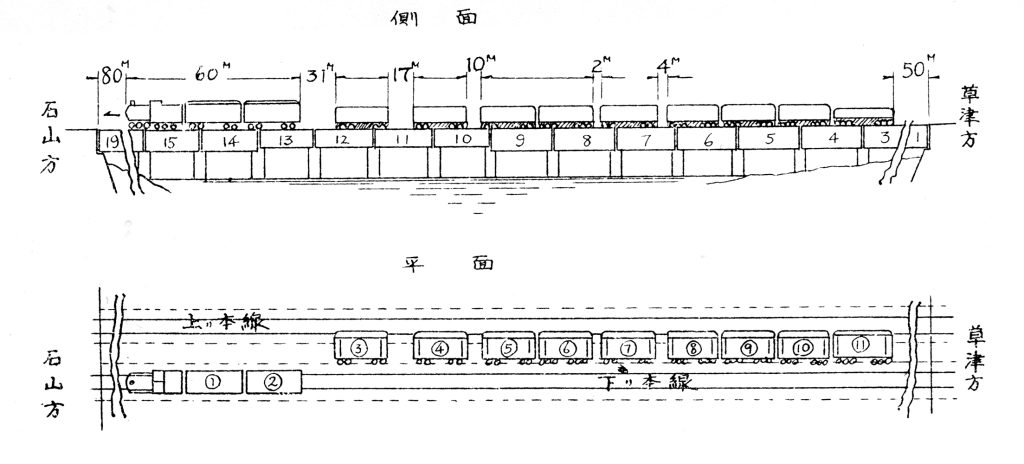

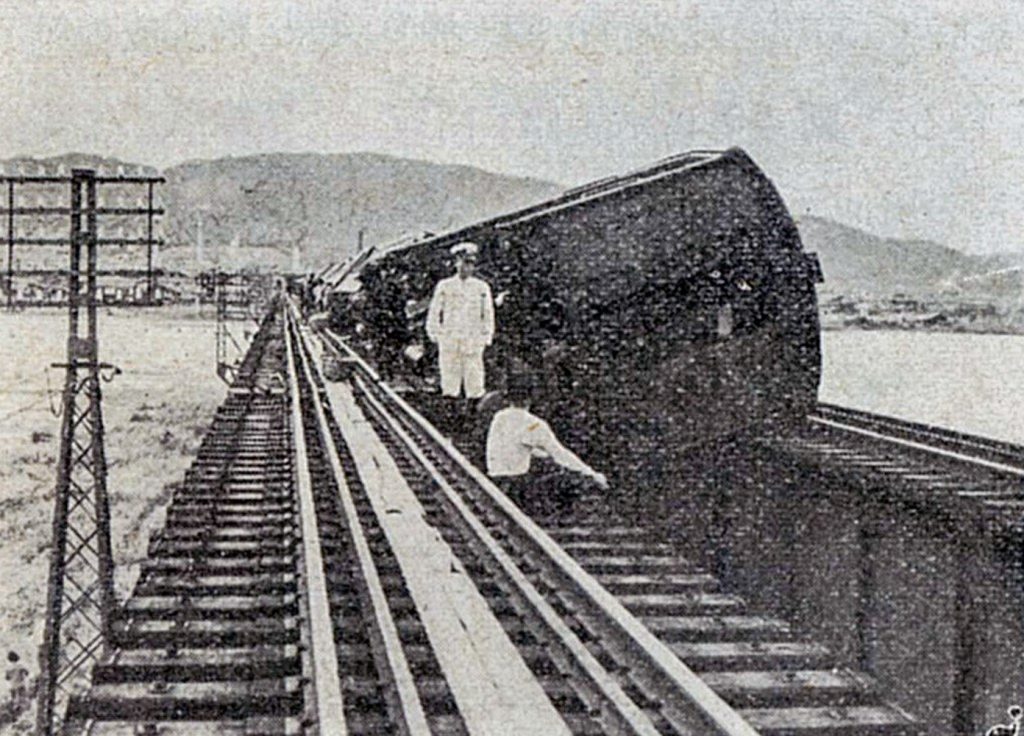

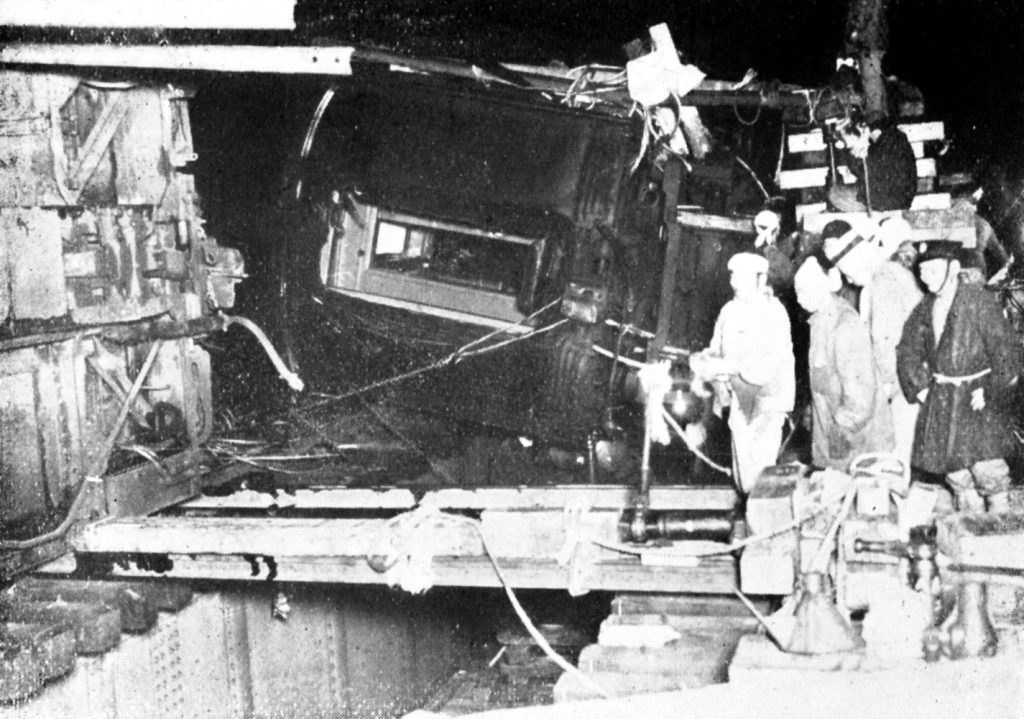

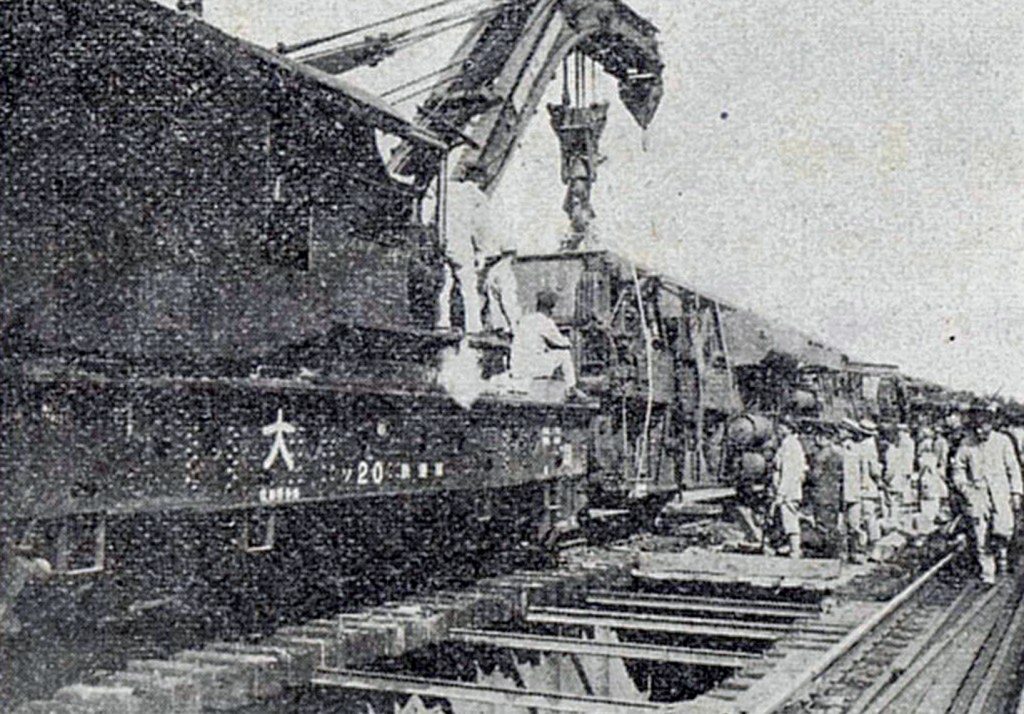

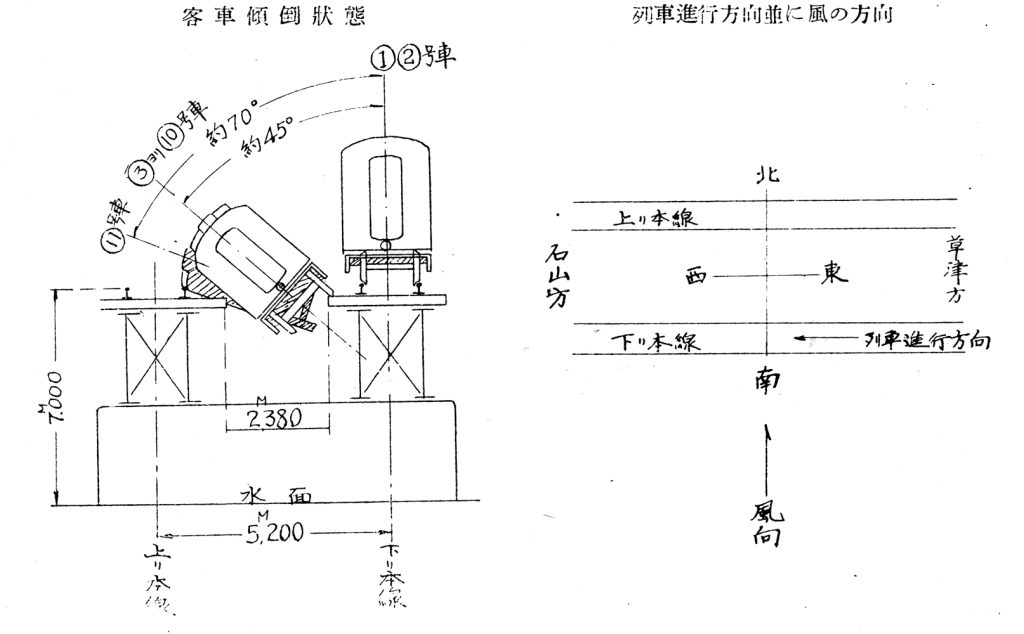

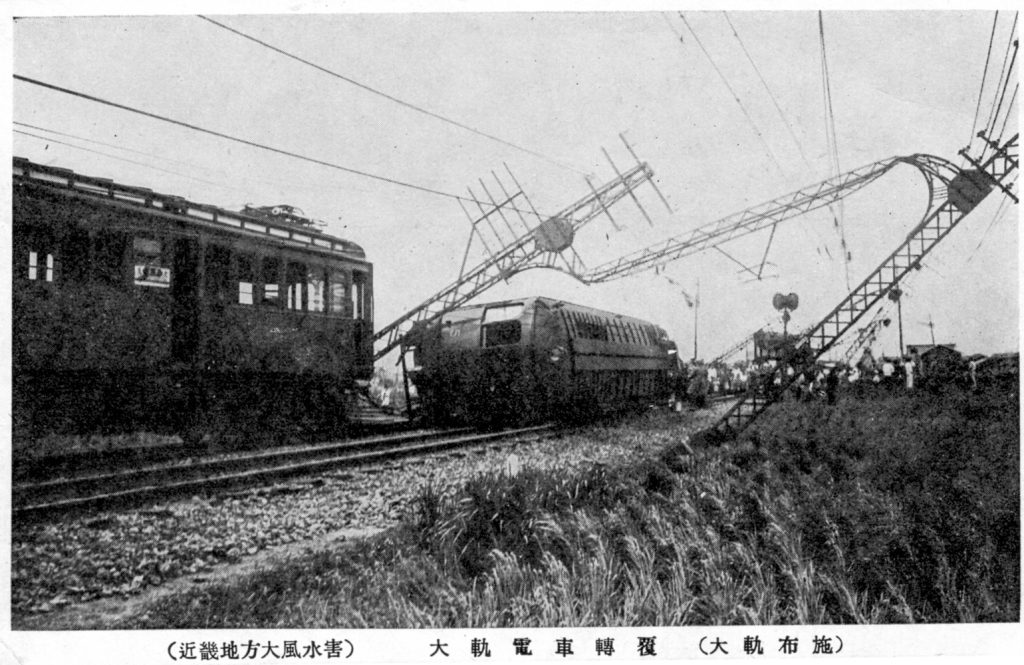

ドボ鉄165室戸台風と風害

昭和の三大台風のひとつである室戸台風(他に枕崎台風、伊勢湾台風)は、1934(昭和9)年9月21日に高知県室戸岬に上陸したのち、淡路島上空を通過して京阪神地区を襲い、若狭湾へと抜けた。室戸岬上陸時の気圧は684水銀柱ミ […] ...