船舶に鉄道車両をそのまま積んで航送する車両航送の歴史は、1911(明治44)年に山口県下関と福岡県門司を結ぶ関門航路で始まった。当時、陸上と船舶をつなぐ接続部分のレールは、陸上部から軌框(ききょう:レールとまくらぎを組み合わせた梯子状のもの)を10mほど海上に突き出し、継目板とボルトで船舶側のレールと固定するという原始的なもので、簡単な門型クレーンによってこれを支えていた。

この方法は、干満の差によって接続できない時間帯があり、また作業も危険を伴ったため、1925(大正14)年、鉄道省大臣官房研究所(現在の鉄道総合技術研究所の源流となった組織)の那波(なわ)光雄によって水陸連絡用の可動橋が設計された。

可動橋は、陸上部側をヒンジとする基本桁と、その先端にピンで取り付けられた補助桁の2連から構成され、門構によって桁と通過する車両の重量を支え、補助桁の先端を船舶側のレールと接続させた。これによって、潮の干満や波浪に対してもフレキシブルに桁が動き、船舶との車両の入換えもスムーズに行うことが可能となった。

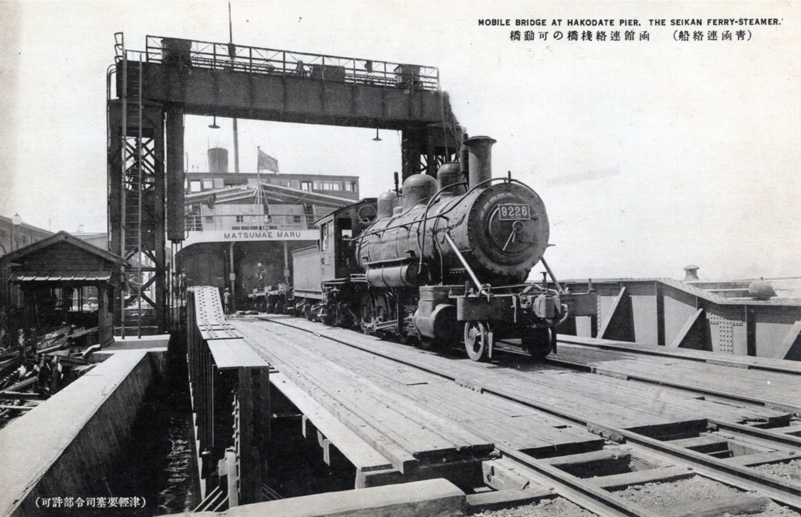

この時に設計された可動橋は、青函連絡船・翔鳳丸型の就航に合わせて1925(大正14)年から1928(昭和3)年にかけて、青森と函館にそれぞれ2基が設置された。今回紹介する「函館連絡桟橋の可動橋」と題した1935(昭和10)年頃の絵葉書では、松前丸をバックにして、入換え作業を行うアメリカ製の9200形蒸気機関車が写っており、門構が基本桁を支えている様子がよくわかる。

水陸連絡用の可動橋は、その後、本州と四国を結ぶ宇高航路にも設けられ、青函航路と合わせて11基が連絡船の廃止まで使用され続けた。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2007年8月号掲載)

Q&A

那波光雄(なわみつお)さんってどんな人物ですか?

那波光雄(1869~1960)は、明治時代~大正時代の橋梁工学の権威で、1893(明治26)年に帝国大学工科大学土木工学科を卒業して関西鉄道という会社の建築課長となり、木津川橋梁のトラス橋を設計しました。

そのあと1899(明治32)年に京都帝国大学助教授(のち教授)となりましたが、九州鉄道を経て鉄道院技師となって大分建設事務所長として日豊本線の建設を担当したあと、1915(大正4)年に工務局設計課長、東京帝国大学教授(兼任)、総裁官房研究所長となりました。

1926(大正15)年に鉄道省を退官して、晩年は第19代土木学会会長に就任したほか、明治初期の外国人技術者の足跡を記録した『本邦土木と外人』という本をまとめました。実務と学問の両方で活躍した人物です。(小野田滋)

”青函連絡船”番外編

師匠、連絡船って、何を連絡していたんですか?

お前さんの世代は知らんだろうが、海底トンネルや海峡を渡る橋が無かった時代は、鉄道連絡船で海を渡っていたんだ。

フェリーみたいなもんですかね?

フェリーは車だが、青函連絡船(青森~函館)と宇高連絡船(宇野~高松)は、鉄道車両を運ぶことができた。

お客さんを乗せたまま運んでたんですか。そりゃ便利ですね。

いや、お客さんはいったん降りて船に乗っていた。乗り継ぐ列車も別々だったから、直通運転していたわけじゃないんだ。

青函連絡船と言えば、“津軽海峡冬景色”ですかね。

お前さんもずいぶん古い歌を知ってるな。さては昭和の生まれだな。

いえ、いつも師匠のカラオケで聞かされてたもんで。耳にこびり着いちゃって。