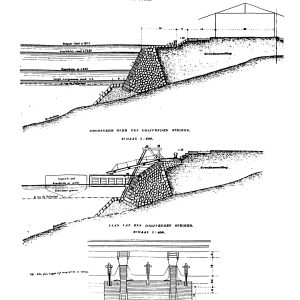

宇土半島の先端に位置する三角(みすみ)西港(完成時は「三角港」)は、明治政府が推進した港湾の近代化計画にそって実現し、宮城県の野蒜(のびる)港、福井県の三国港とともに明治の三大築港事業と称された。三角西港の建設は、オランダ人のアントニー・トーマス・ルベルタス・ローウェンホルスト・ムルデル(Anthonie Thomas Lubertus Rouwenhorst Mulder/1848~1901)の調査に基づいて進められ、1887(明治20)年に開港した。

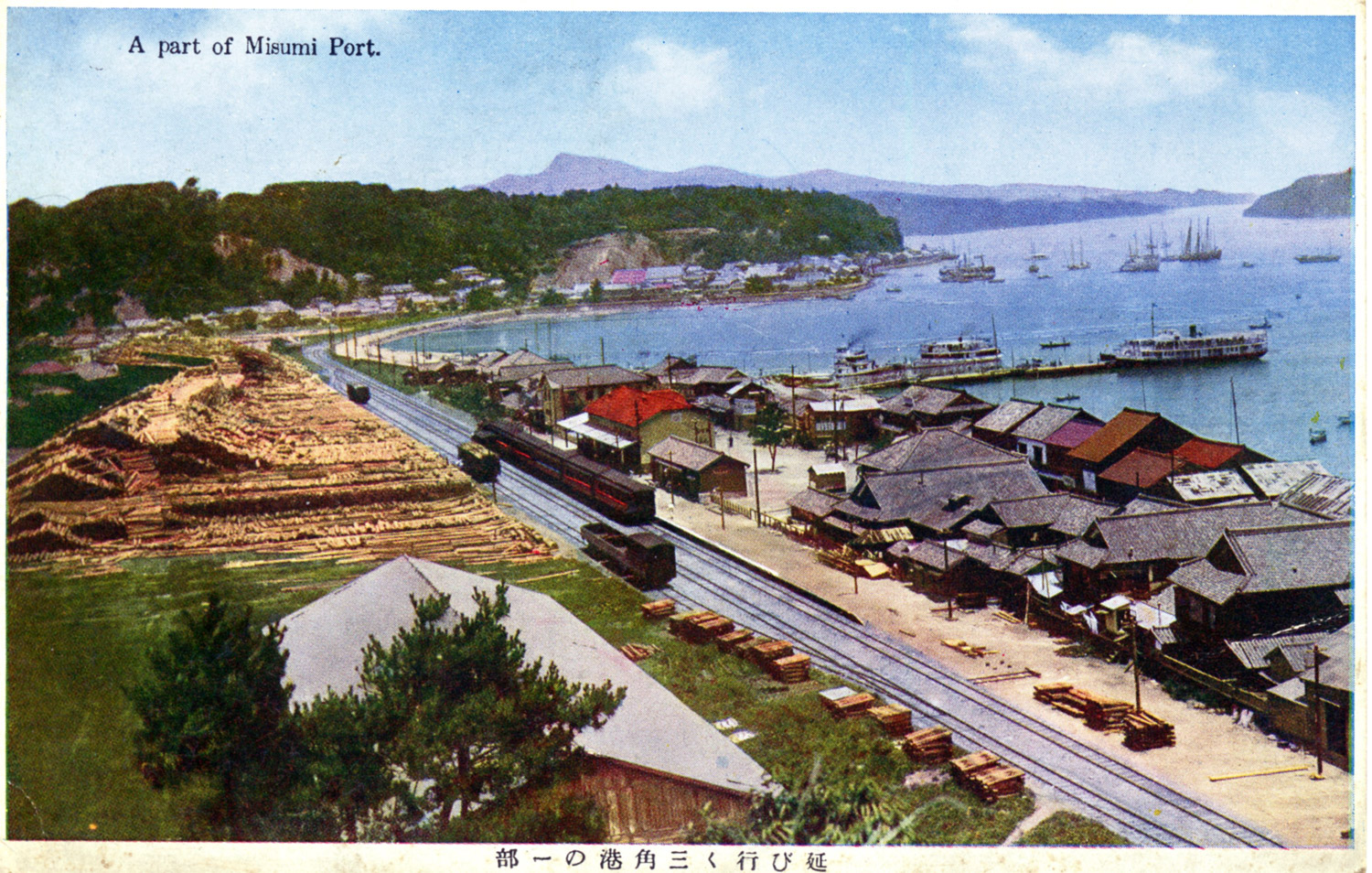

ムルデルの計画では、道路や鉄道との接続も考慮されていたが、鉄道の接続は後回しにされ、宇土~三角間を結ぶ三角線が九州鉄道によって開業するのは、1899(明治32)年になってからであった。最初の駅は仮駅で、1903(明治36)年に、埋立地の完成とともに現在地へ移転したが、三角西港からは約2kmも離れていた。山と海に阻まれて三角西港への延伸は困難で、三角西港の周辺も貨物施設を設けるための平地に乏しかった。

「延び行く三角港の一部」と題した絵葉書には、三角駅の構内と隣接する三角東港の風景がおさめられた。三角駅に隣接して建設された三角東港は、天草方面への航路の玄関口として機能し、三角西港は鉄道のアクセスがなく、船舶の大型化に対応できなかったため廃れてしまった。他の三大築港事業も、野蒜港は完成間もない頃の暴風雨で損壊し、三国港は堆砂の問題に悩まされ続けた。また、内航重視の内務省と外貿重視の外務省との軋轢や、船舶の急速な大型化などもあって、三大事業は期待された役割を果たすことのないままに終わった。

最初に完成した三角西港の周辺には明治時代の築港による石積みの護岸や水路、道路橋などの遺構が残り、土木学会選奨土木遺産、国重要文化財となったのち、2015(平成27)年には世界遺産「明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産のひとつとなり、現在に至っている。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2023年9月号掲載)

Q&A

明治時代の日本の土木工事を指導したオランダ人はムルデル以外にもいるんですか?

オランダは国土の大部分が平坦で軟弱な地盤の低地で、その半分をいわゆるゼロメートル地帯が占めています。このため、オランダでは治水技術が発達し、来日したオランダ人技術者は主に河川や砂防、港湾などの分野の技術指導にあたりました。ムルデル以外にも、コルネリス・ヨハネス・ファン・ドールン(Cornelis Johannes van Doorn/1837年~1906)、ヨハニス・デ・レーケ(デ・レイケとも/Johannis de Rijke/1842~1913)、ジョージ・アーノルド・エッセル(エッシャーとも/George Arnold Escher/1843~1939)など、合計13名が1872年~1909年にかけて来日しました。(小野田滋)

”三角線・三角駅(熊本県宇城市)”番外編

三角とか三国とか野蒜とかに大きな港を整備する計画があったんですね。

幕末には神奈川(横浜)、箱館(函館)、長崎、兵庫(神戸)が開港場となって明治元年には新潟が指定され、外国との貿易が始まったが、それまで千石船を前提としていた日本の港では対応できなかった。

それで港の近代化が急がれたんですね。

「天然の良港」という言葉があるが、港は波浪の影響を受けにくい内海や湾で、船が座礁しないよう水深も確保され、錨を固定しやすい海底地質であることなどが条件になる。

港はハードルが高いんですね。

それで東京の近くの横浜、大阪の近くの神戸が港湾都市として発展することになつた。

東京港や大阪港もありますよ。

東京も大阪も大きな河川の河口近くだったから遠浅で、大規模な浚渫工事ができるようになる大正時代以降に港として整備された。

鉄道はイギリス人技師の指導を受けたって聞きましたけど、港はオランダ人技師だったんですか?

港湾や治水事業では、日本の平地と自然条件が似ているオランダ人技師が活躍した。

そういえば「これは川ではない、滝だ!」と驚いたオランダ人がいたそうですね。

ああ、誰が言い出したかは諸説あるようだが、北陸地方の河川調査をした際に、日本の急勾配河川に驚いたとされている。

いくらなんでも「滝」は大げさですよね。

日本に住んでいると気がつかないが、日本の河川は海外に比べて急勾配だ。平地のオランダではこんな急勾配の河川は無いから、「滝」という表現も大げさでは無いぞ。

勾配が緩いオランダの河川の技術では、対応できなくなったってことですか?

日本の特殊な自然条件が明らかになって、低水工事(低水制)から高水工事(高水制)へと移行した。

低水工事?

河川を利用することを前提とした工事を低水工事、洪水から防御することを優先した工事を高水工事と称している。

それでオランダ人技術者も帰国したんですね。

土木工事は自然を相手にするから、自然条件によって工事の方法も変えなければならない。

自分の国でうまくできたけれど、日本では使えなかった技術もあるってことですね。

外国から導入したけれど、日本で試してうまく使えなかった土木技術もいろいろあるから、そこを深掘りすると何かが見えてくるかも知れないぞ。