初期の高架鉄道は、新線として高架線を建設することを目的としていたが、都市の拡大とともに既設の鉄道路線を高架化する高架化工事が行われるようになった。現在では「連続立体交差事業」として各地で行われ、高架化以外にも地下化される場合もあるが、どちらも都市内における踏切の解消を目的とし、安全でスムーズな都市交通を実現することによって、鉄道線路で分断されていた都市の一体化を促す役割を果たした。

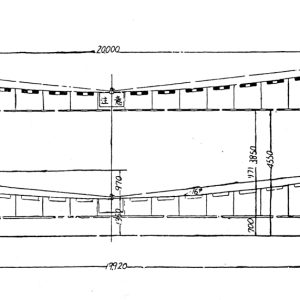

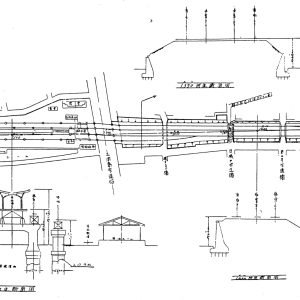

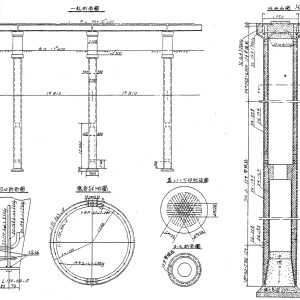

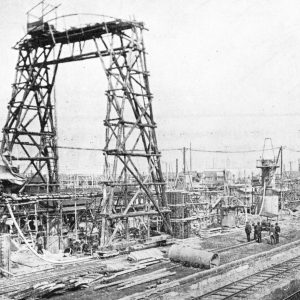

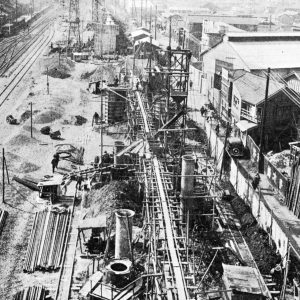

常磐線の田端~土浦間は、1896(明治29)年に日本鉄道の土浦線として開業し、のちに隅田川貨物駅を設けて常磐炭の輸送路として機能した。関東大震災などを契機として東京の郊外が都市として発展すると旅客輸送量も急速に拡大し、常磐線の上野~松戸間を電化して電車列車を走らせ、フリーケンシーの向上を図ることなった。さらに、田端方面からの貨物列車と日暮里方面からの旅客列車が合流する三河島駅付近を高架化し、踏切の解消を図ることとした。工事は、鉄道省東京改良事務所により、1936(昭和11)年に完成した。

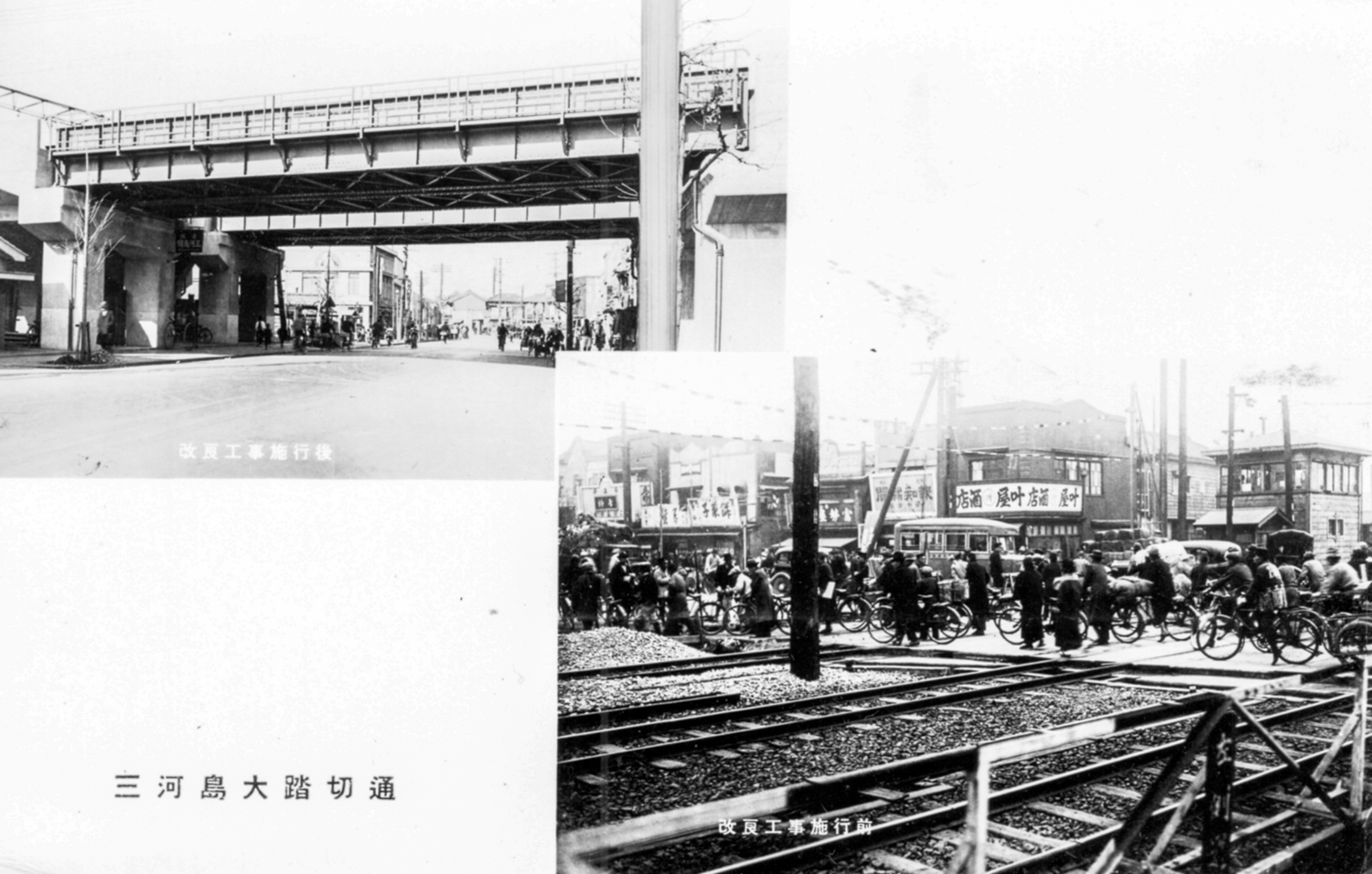

「三河島大踏切道」と題した絵葉書には、改良工事前の三河島大踏切と、改良工事後の第1三河島架道橋が対比された。三河島大踏切は、三河島駅の東側で尾竹橋通りと交差する場所にあり、自動車や自転車が普及するとともに混雑を極めるようになった。このため、1929(昭和4)年には、門扉を横にスライドする電動式踏切門扉が導入され、警手がその先端に乗って開閉操作を行ったが、下の「改良工事施行前」の写真では複々線の線路と門扉の一部を確認できる。

在来線の高架化工事は、関西の東海道本線神戸市街高架橋、城東線(現在の大阪環状線の一部区間)でも行われたが、本格的に行われるのは、昭和戦後期になってからであった。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2024年1月号掲載)

Q&A

地平の在来線を高架化する工事はいつ頃から行われていたんですか?

はじめの頃の高架鉄道は、新線を建設する場合のみに限られていましたが、1931(昭和6)年に完成した神戸市内市街線第一期工事(東灘~鷹取間)を契機として在来線を高架とする改良工事が行われるようになりました。基本的に在来線に隣接して高架橋を建設し、線路を切り替えて完成します。最初は大都市圏に限られていましたが、現在では連続立体交差事業として全国各地で行われています。(小野田滋)

”常磐線・第1三河島架道橋(東京都荒川区)”番外編

三河島駅には、昇開式の踏切があったんですね。

今は遮断桿を使う踏切がほとんどだが、かつては昇開式や門扉式などいくつかの種類があった。

昇開式って、最近もどこかで見たような気がしますが……。

関西地方の駅のプラットホームじゃないかな?

あっ、大阪駅で見ました。格闘技のリングみたいで、びっくりしました。

あれは昇降式ホーム柵とか昇降ロープ式ホーム柵などと呼ばれているが、スタイルとしては昇開式の踏切と同じだ。

何で普通の扉式にしなかったんですか?

大阪駅のプラットホームは、通勤形から特急形までいろいろな種類の列車が発着して、それぞれ扉の位置が違うから、ある程度の幅を一度に遮断する昇開式ホーム柵を採用した。

たしかに車両によって扉の位置が違いますね。

昇降式ホーム柵は首都圏でも東急田園都市線のつきみの駅とか相模鉄道の弥生台駅でも使われているぞ。

関東にもあるんですね。さっそく見に行きます。