鉄道車両を動かすための動力は、主として電気か内燃機関が用いられているが、珍しい動力として、今回紹介する「人力」がある。

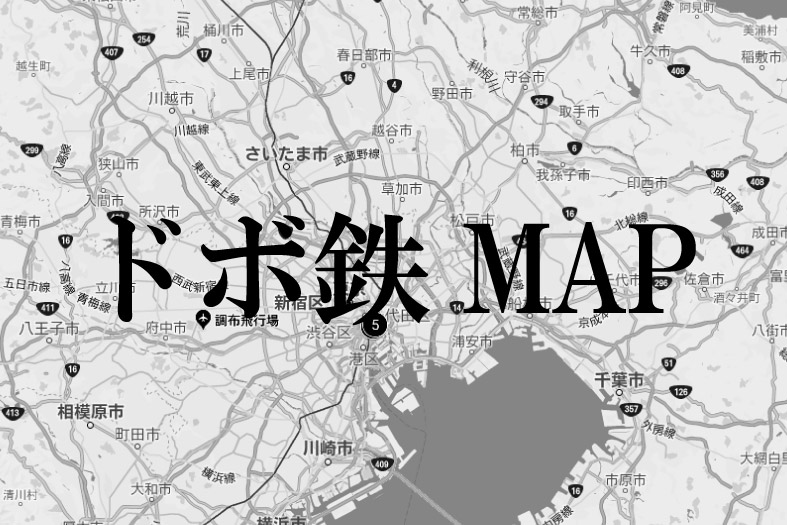

人力を動力とする鉄道は、「人車鉄道」と総称され、特別な施設を必要としない簡易な輸送機関として全国各地で普及したが、栃木県下は特に多く、宇都宮軌道運輸(のち宇都宮石材軌道)、那須人車軌道、岩舟人車鉄道、鍋山人車鉄道、野州人車鉄道、乙女(おとめ)人車軌道、喜連川(きつれがわ)人車鉄道の各社が存在した。

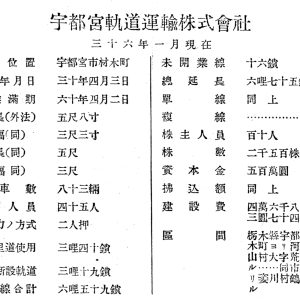

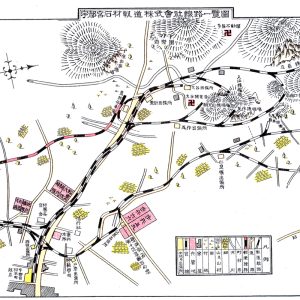

1896(明治29)年に設立された宇都宮軌道運輸は、地元で産出する大谷石(おおやいし)を出荷することを主目的とし、軌間610mm(2フィート)を用いて翌年より西原町~荒針間の延長6.3kmで営業を開始した。石材の運搬には手押しのトロッコを用いたほか、旅客用として数人を乗せた客車を、1人または2人で手押しした。

1906(明治39)年には競合する野州人車鉄道と合併して宇都宮石材軌道と改称し、大谷石の採掘、運搬、販売を一貫して行なう地元企業として発展した。人車鉄道の軌間が一般の鉄道とは異なっていたため、鉄道院(国有鉄道)日光線の鶴田駅で院線との貨車の直通を行うこととし、鶴田~荒針間に軌間1,067mmの軽便線を敷設して、1915(大正4)年より連絡運輸を開始した。

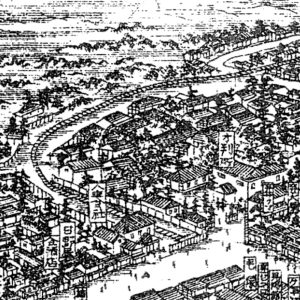

「大谷行人車鉄道」と題した絵葉書には、軌間610mmの軌道を中心として、右側に車夫が押す客車が写り、左側には貨物用の台車と加工済みの大谷石が見える。人車鉄道は、ほどなく普及する自動車の登場で、大正時代~昭和時代戦前期には姿を消し、宇都宮石材軌道は1928(昭和3)年、軌道線の一部にガソリン動車を導入したのち、1931(昭和6)年には東武鉄道に買収された。東武鉄道では、軽便線を同社宇都宮線の西川田を起点とする大谷線として改良し、人車鉄道を前身とする路線は軌道線として継承されたが、1952(昭和27)年に軌道線は廃止され、軽便線も1964(昭和39)年に廃止された。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2023年12月号掲載)

Q&A

人力だけで車両が動かせるんですか?

人力を用いた交通機関としては道路用の人力車が有名で、今でも観光用として観光地で利用されています。人力車も人車鉄道も、自動車が普及する以前の交通機関として重宝されました。どちらも最初のひと押しはある程度の力が必要ですが、あとは慣性の法則で転がるので大きな力は必要ありません。特に、鉄のレールと鉄の車輪を組み合わせた鉄道は、車輪とレールの間の転がり抵抗や摩擦係数が小さいため、軽い車両であれば人力だけでも転がすことができます。(小野田滋)

”宇都宮石材軌道(栃木県宇都宮市)”番外編

最近、宇都宮市には路面電車が開業したとかで、話題になってますけど。

2023(令和5)年8月26日に開業した宇都宮ライトレールのことだな。

人車鉄道と同じルートですか?

宇都宮石材軌道の路線は、宇都宮市の西側だったが、宇都宮ライトレールは宇都宮駅東口と芳賀・高根沢工業団地の間の東側を結んでいる。

つまり、東北新幹線をはさんで宇都宮石材軌道の反対側ってことですね。

宇都宮ライトレールの公式ポータルサイトによれば、将来計画として宇都宮駅西口方面へ延伸して、大谷街道を北西に進んで教育会館前へ至る約5kmのルートが公表されているぞ。

人車鉄道と、ほぼ同じルートになるんですね。

教育会館前から大谷まではまだ4kmくらいの距離があるが、本社があった材木町あたりを通るはずだから、人車鉄道の復活といえないこともないな。

歴史は繰り返すんですね。

今から楽しみだな。