東京都三鷹市の井の頭池を水源とし、都心を横断して隅田川へとそそぐ神田川は、鉄道ともしばしば交差するが、初めてトンネルでくぐったのが、東京地下鉄道(現在の東京メトロ銀座線の一部)であった。1927(昭和2)年に上野~浅草間で開業した東京地下鉄道は、神田川をくぐってさらに日本橋、銀座、新橋方面をめざした。

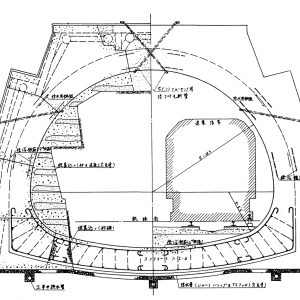

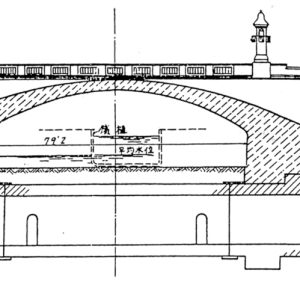

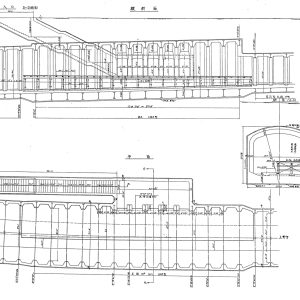

神田川との交差部では、地下鉄の直上に架かる万世橋(道路橋)の建設と併せてその直下に地下鉄のトンネルを構築した。このため、神田川の流路を鉄製の函樋(はこどい/はこひ)で一時的に変更し、その周囲を開削工法で掘削して矩形のトンネルを完成させたのち、その直上に現在の万世橋を施工した。

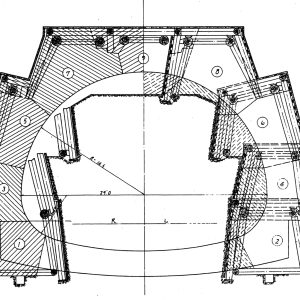

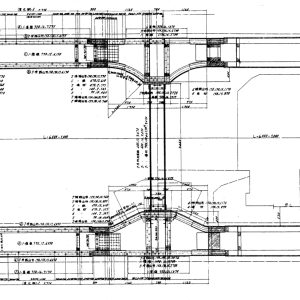

神田川から、さらに須田町交差点に至る区間は、山岳工法による複線断面トンネルを掘削することとし、都市部における山岳工法トンネル適用のさきがけとなった。これは、周辺の区画整理事業が進んでいなかったため、密集した人家の直下に地下鉄を建設せざるを得なかったことに起因し、地下鉄の完成後に区画整理事業が行われて道路が整備された。トンネルは、山岳工法により建設された愛宕山隧道(現在の東京都港区にある道路トンネル)の先例を参考とし、9本の導坑を掘削するという特殊な工法を用いた。

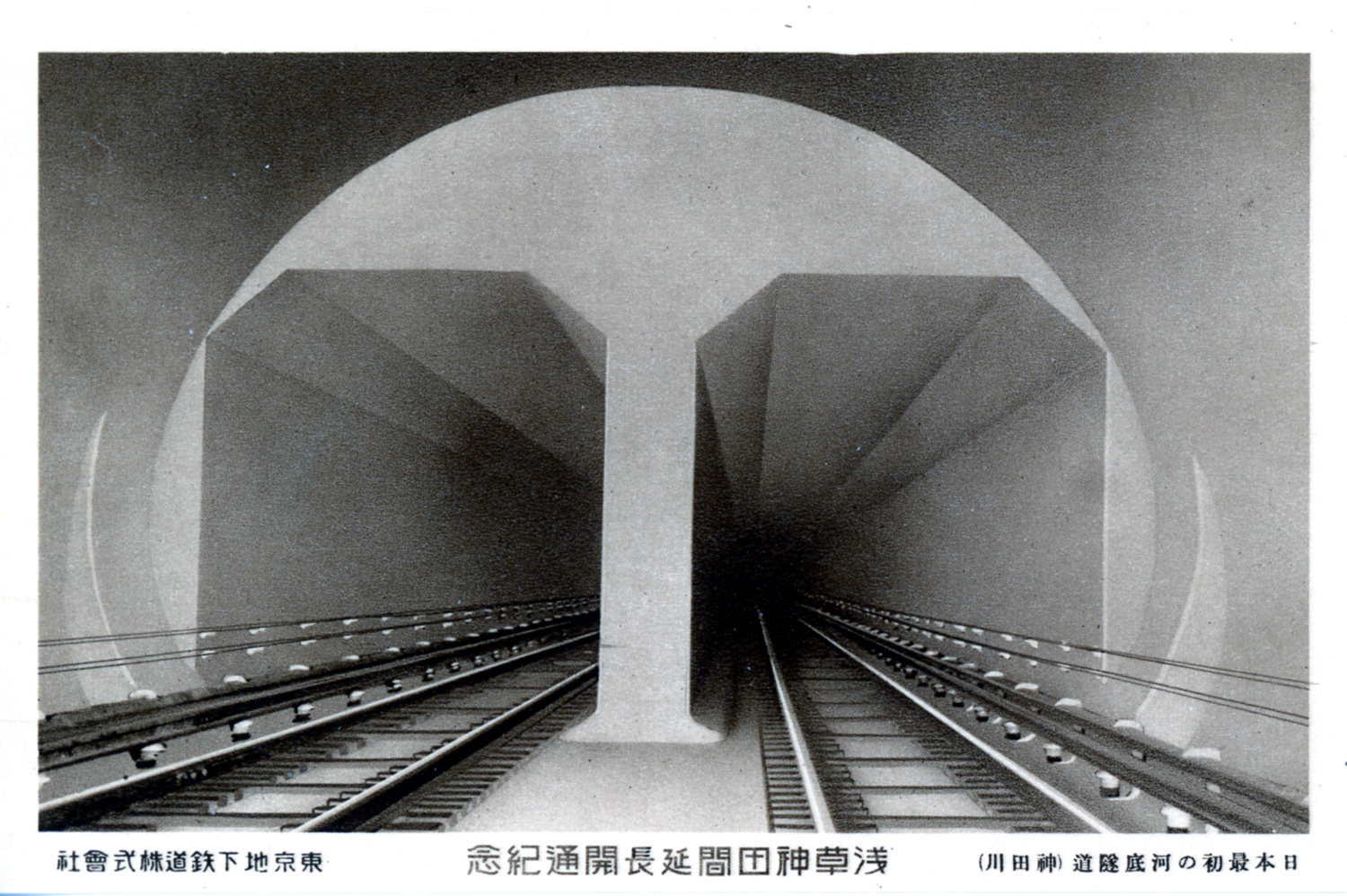

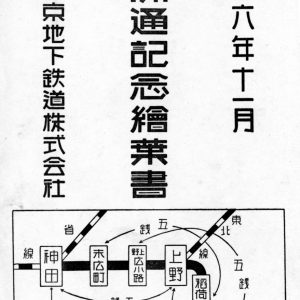

東京地下鉄道が発行した「浅草神田間延長開通紀念」の絵葉書には、開削工法で構築された区間と、山岳工法区間との断面変更箇所が収録され、新しい交通機関にふさわしい構造物が完成した。

この区間を含む東京地下鉄道は、1931(昭和6)年11月21日に開業し、地下鉄は神田川をくぐってさらに南下して神田駅へと至った。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2013年9月号掲載)

Q&A

参考写真のキャプションに「鉄構框構造」という言葉が出てきますが、何のことですか?

「鉄構框(てっこうかまち)」は、鉄骨(銀座線ではI型鋼を使用)でフレーム(枠=框)を組んでラーメン構造とした鉄骨ラーメンの一種です。開削工法のトンネルで用いられ、横断面方向に鉄骨ラーメンを等間隔で建込み、その間を鉄筋コンクリート壁で接続しながらトンネルの構築が完成します。しばしば、「鉄鋼框」と書かれますが、材料ではなく構造を意味する用語なので「鋼」ではなく「構」が正しい表現になります。駅のリニューアル工事で空調装置を設けたりして見えにくくなっていますが、神田駅では、ホームの鉄骨柱の一部を透明板によってショーケースのように見せているほか、ホームの壁面にも鉄骨によるフレームが露出していて、構造がよくわかります。(小野田滋)

”東京メトロ銀座線・末広町~神田間(東京都千代田区)”番外編

秋葉原に幻の地下鉄の駅が眠ってるって聞いたことがありますが、都市伝説か何かですか?

都市伝説などではなく、ほんとうだ。

どのあたりですか?

万世橋の交差点のあたりだ。

いつまで使ってたんですか?

1930(昭和5)年1月1日から1931(昭和6)年11月20日までの間の2年弱だ。

たったそれだけですか!

今も階段やプラットホームの一部が残って、業務用に使っている。

駅があったら、秋葉原の最寄り駅で賑わったでしょうね。

その頃は、まだ電気街として発展していなかったから、本格的な駅を設けるという発想はなかった。

誰も世界中から人が集まる街になるなんて、想像できなかったんでしょうね。

街はある意味で「生き物」だから、時代と共に大きく変化する。

昔の秋葉原は、どんな様子だったんですか?

そうだ。ちょうど昔の秋葉原の絵葉書が見つかったから、来月のドボ鉄で紹介しようか。

ぜひお願いします。

絵葉書には御茶ノ水と両国を結ぶ高架線が写っているから、1932(昭和7)年頃だな。

ってことは、高架橋も写ってるんですね。

もちのロンだ。

師匠。それって昭和のオヤジ言葉ですよ。

それを知ってるお前さんも同類だ。