大阪臨港線は、今宮から分岐して、弁天町~大正間の境川信号場を経て大阪港へと至る貨物専用線として、1928(昭和3)年に開業した。このうち今宮~大正間は1961(昭和36)年に大阪環状線の一部となったが、貨物専用線区間はJR貨物に継承されたのち、2004(平成16)年に貨物輸送が休止され、2006(平成18)年に廃止された。

大阪港は、淀川の河口部に位置したため堆積物が多く遠浅で、大型船舶を入港させるためには浚渫するなどして港を整備しなければならなかった。大阪市では、1897(明治30)年に第一次修築事業に着手し、1929(昭和4)年には天保山の大桟橋や大正内港を完成させ、さらに1928(昭和3)年には第二次修築事業に着手した。

この事業に併せて大阪港へ至る貨物専用鉄道として大阪臨港線が建設されることとなり、今宮~築港操車場に至る本線8.4kmと側線8.2kmは鉄道省が負担し、築港操車場~大阪港に至る本線2.7kmと側線5.8kmの建設費は大阪市が負担した。経由地は、木津川や尻無川の河川舟運に支障しないよう、大正付近を迂回して西へ延びるルートが選択された。

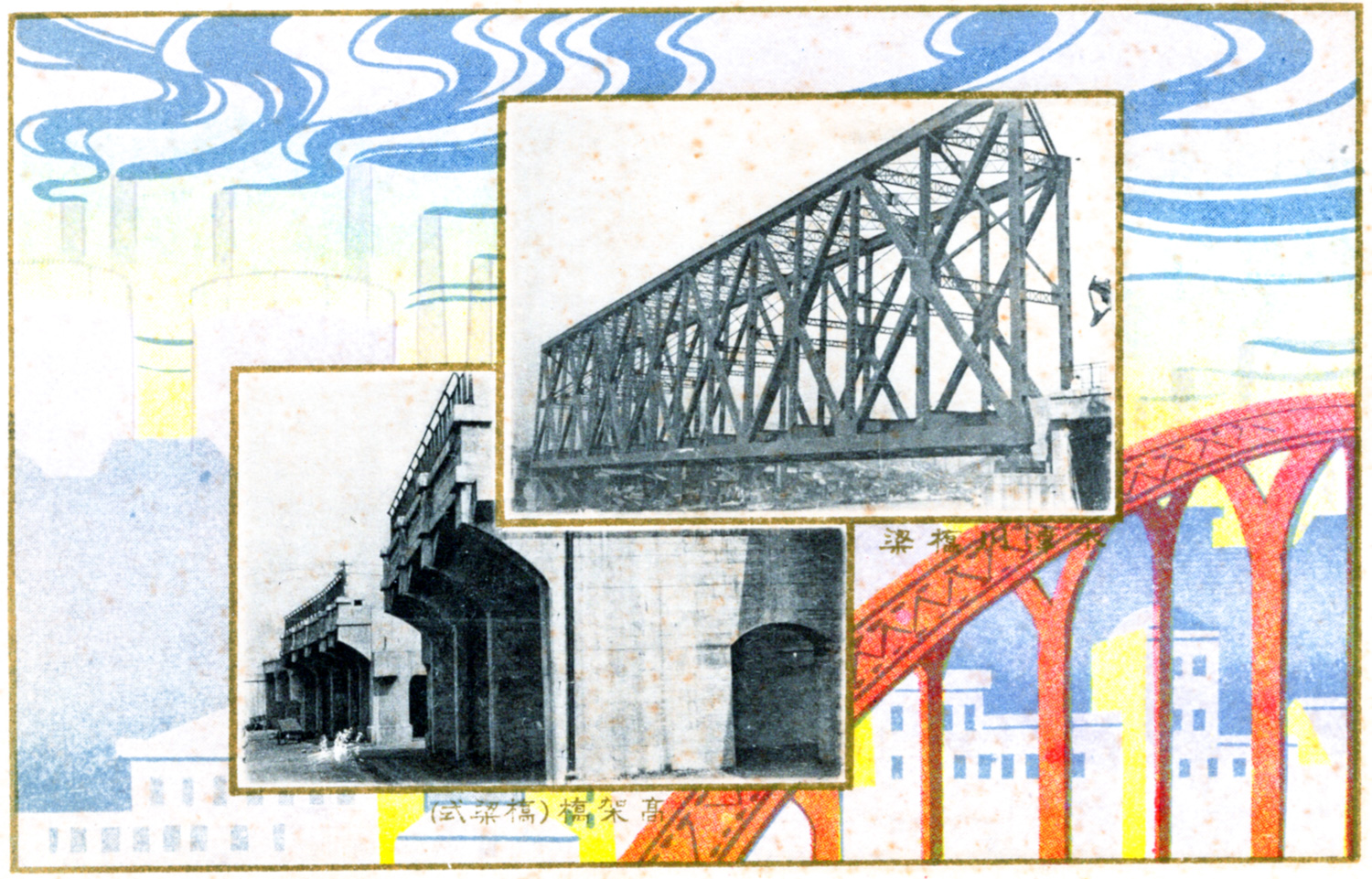

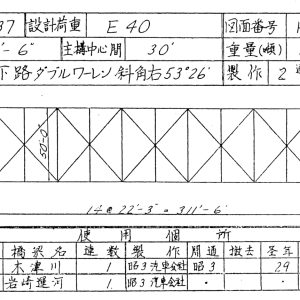

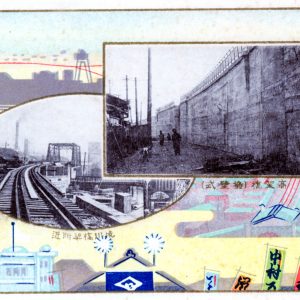

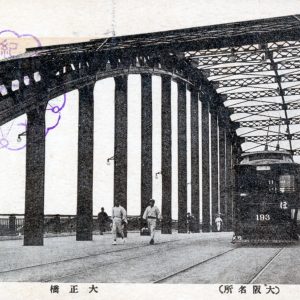

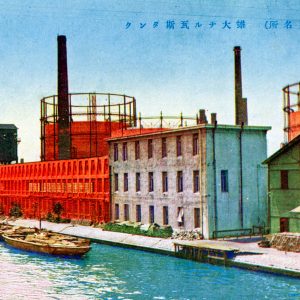

鉄道省大阪改良事務所(のちの国鉄大阪工事局)が発行した「大阪臨港線開通絵葉書」の1枚には、大正付近のラーメン高架橋と木津川に架かる複線ダブルワーレントラスの木津川橋梁の写真が紹介され、背景には沿線の象徴として大正橋(道路橋)と大阪瓦斯のガス工場が描かれた。

大阪環状線の建設にあたり、木津川橋梁はほぼ同一設計の岩崎運河橋梁ととともにそのままの姿で利用されたが、高架橋は一部を改築し、現在も大阪の鉄道輸送を支え続けている。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2024年6月号掲載)

Q&A

大阪港の整備が遅れたのは何か理由があるんですか?

本文にもありますが、淀川の河口部に位置したため堆積物が多く遠浅の海だったため、大型の船舶を繋留できませんでした。このため、水深の確保されていた近傍の神戸が港として発展しました。東京も遠浅で港を整備することが容易ではなかったため、近傍の横浜が港として発展しました。神戸も横浜も外国人居留地が形成され、日本で最初の鉄道が開業するなどいくつかの共通点があります。その後、浚渫技術が進んだため、大阪や東京にも港を築くことができるようになりました。(小野田滋)

”JR大阪環状線・大正駅付近(大阪市西区/大正区/浪速区)”番外編

大阪臨港線の開業を祝う蒸気機関車のゆるキャラが紹介されてますけど、似たような絵柄をどこかで見たような気がしますが……。

機関車トーマスじゃないか?

トーマスだったらすぐにわかりますよ。

だったら「ちょろけん」かな?

ちょろけん?

大阪で江戸時代に流行った大道芸だ。今でも大阪みやげのキャラクターとして使われているから、新大阪駅あたりのみやげ物屋で見かけたんじゃないか?

どんな芸ですか?

大きな張り子の頭を被って、ささらを鳴らしながら祝言葉のお囃子を披露する芸だ。

見たことないですね。

何人かでねり歩きながらご祝儀をもらう門付芸(かどつけげい)の一種だ。

大阪らしくて面白そうですね。

ふざけることを大阪弁で「ちょける」と言うが、語原は諸説ある中で「ちょろけん」もそのひとつとされている。

あっ。よく吉本の人がしゃべってますよ。

お前さんもちょけてばかりでなく、鉄の道を究めるように。

許してやったらどうや。

それは亡くなった山田亮さんのギャグだな。茂造じいさんもよく使っているが。

師匠も吉本に詳しいですね。ちょけてばかりなのは師匠の方ですよ。