新橋と上野を高架鉄道で結び、その中間に中央停車場を設けることは、東京市区改正計画(東京の都市計画)で審議され、1889(明治22)年に告示された。この計画にそって、浜松町付近から分岐して、中央停車場に至る高架鉄道が建設され、ドイツから技術者を招いて工事が進められ、1910(明治43)年に呉服橋仮駅(東京駅未開業のため設置された仮駅で現在の呉服橋通り付近にあった)まで全通した。中央停車場も1914(大正3)年に完成し、「東京駅」と名付けられた。

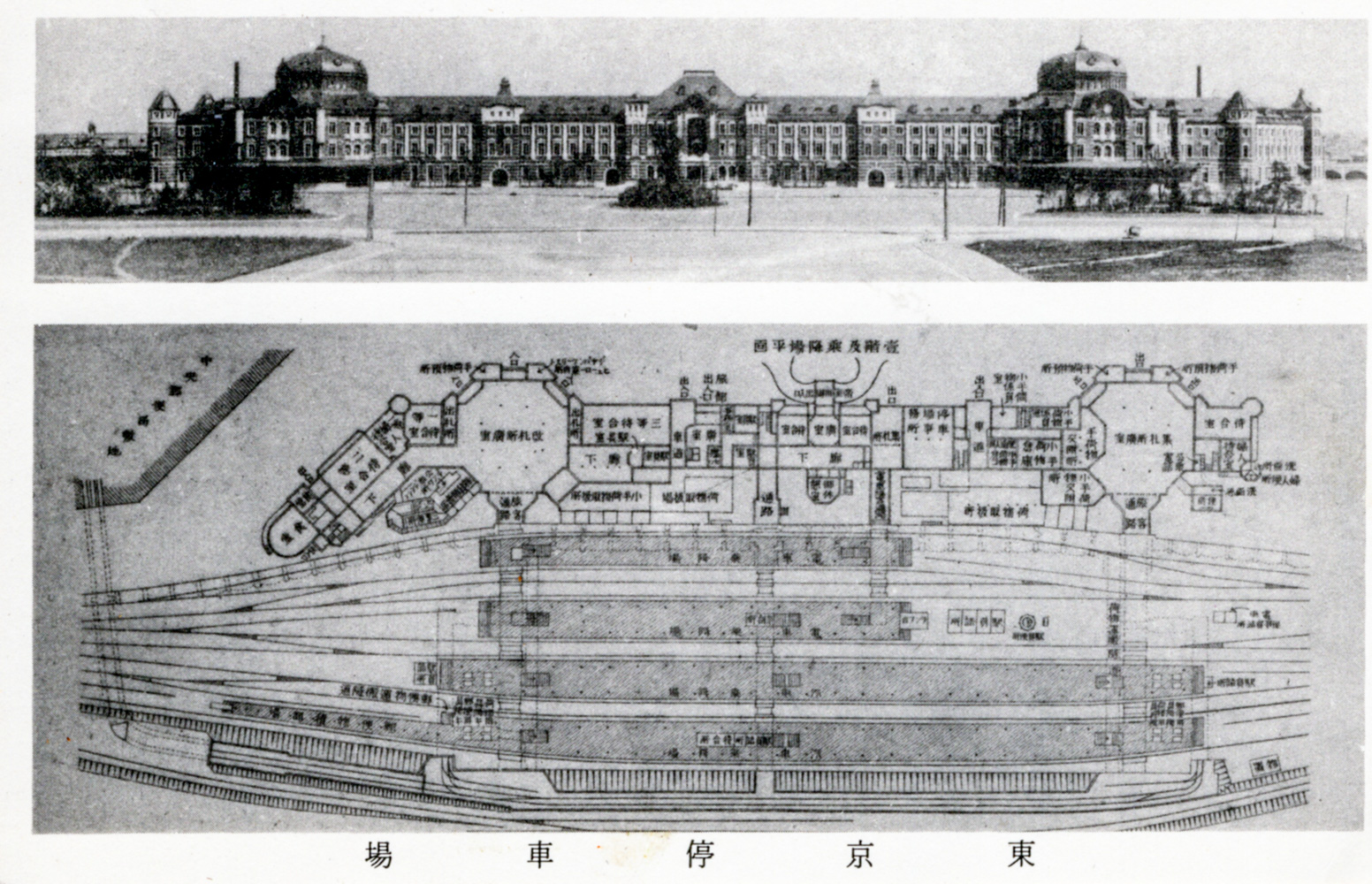

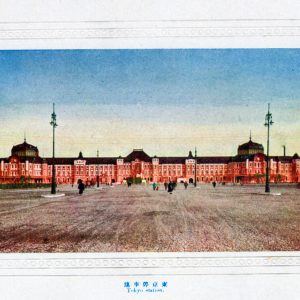

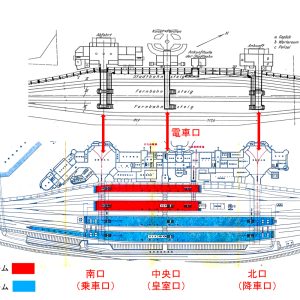

東京駅の開業を記念して鉄道院東京改良事務所が発行した「東京停車場」と題した絵葉書には、東京駅を正面から捉えた写真と、開業時の構内平面図が描かれた。当時の駅本屋は、中央を皇室口とし、南ドームを乗車口、北ドームを降車口として使用した。乗降場(プラットホーム)は島式×4面で構成され、丸の内側の第1乗降場と第2乗降場の2面を電車線用(山手線・京浜線)、八重洲側の第3乗降場と第4乗降場の2面を列車線用(東海道本線)に用いた。

東京駅の乗降場は、新幹線の乗降場の増設などで増減や転用を繰り返し、現在では中央本線の重層部分を含めて、在来線5面、東北・上越・北陸新幹線2面、東海道新幹線3面の乗降場が使用されている(地下線を除く)。第2乗降場として建設された現在の5番・6番線プラットホームには、開業時の鋳鉄製柱や架線柱、煉瓦積みのプラットホーム擁壁などがわずかに残り、開業時の面影を今に伝えている。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2012年11月号掲載)

Q&A

フランツ・バルツァーはどんな人物ですか

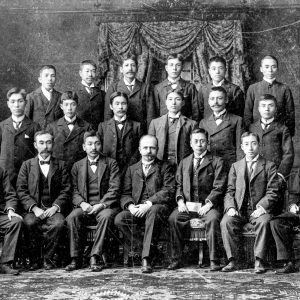

フランツ・バルツァーは、1857(安政4)年5月29日にザクセン王国(現在のドイツ・ザクセン州)の首都ドレスデンで生まれました。プロシア国有鉄道の建築科第一回国家試験を受験して採用され、ベルリン市街高架鉄道の改良工事に携わったのち、1884(明治17)年にシンケル奨励賞を受賞して、在外研究員としてイギリスに渡り、さらに翌年には国費でアメリカへ派遣されて見聞を広めました。1892(明治25)年には、ベルリン高等工業学校の助教授となったほか、ケルン駅の改良工事にもあたりました。

1896(明治29)年、ヨーロッパに派遣された鉄道局監理課技師の野村龍太郎は、ベルリン留学中の田中正平の協力を得てバルツァーを日本に招聘することとし、1898(明治31)年3月に来日して、勅任官待遇(本省局長クラス)で高架鉄道と中央停車場の設計にあたりました。また、日本建築に強い関心を示し、建築家の木子清敬(きこ・きよよし)、伊東忠太と親交を深め、この二人を通じて日本建築の知識を吸収しました。

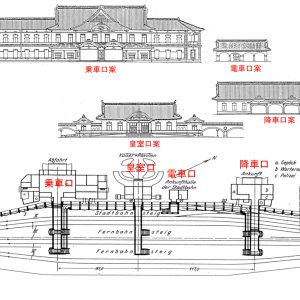

バルツァーの任期は3年間でしたが、さらに2年を延長し、合計5年間にわたって高架鉄道と中央停車場の設計に従事しました。そして,1903(明治36)年2月に帰国の途に就き、同年11月には日本における成果を「Die Hochbahn von Tokio(東京の高架鉄道)」と題して『Z-VDI(ドイツ技術者協会誌)』に連載して、高架鉄道や中央停車場の計画から設計に至る考え方について詳細に報告しました。バルツァーはこの報告書の中で、日本の建築家が西洋建築に傾倒していることを批判し、「新しい様式の中にこれらの要素(日本の伝統建築様式)を活いかすことによって、日本建築がふたたび尊重されるようあらゆる努力をすることが、日本の建築家の義務である。」と喝破しました。

そして、中央停車場本屋として入母屋破風や唐破風で構成される純日本風建築を提案しましたが、中央停車場の建築設計を引き継いだ辰野金吾によって否定され、クィーン・アン様式を基調とした現在の東京駅の姿に設計変更されました。ただし、中央通路を皇室専用とした駅構内の通路の配置は辰野も名案として絶賛し、原案のまま東京駅の設計に反映されました。

日本から帰国したバルツァーは、1905(明治38)年4月にプロシア国鉄シュテティン管理局監督長官に就任し、1906(明治39)年に拓殖省の技術顧問となり、1907(明治40)年よりドイツ領東アフリカ、ドイツ領西アフリカや他のヨーロッパ諸国の植民地の鉄道を調査しました。

1914(大正3)年、第一次世界大戦の勃発にともなってドイツ軍兵士として応召し、中隊長となって予備歩兵連隊を率いましたが、西部戦線で負傷しました。バルツァーが計画した中央停車場は、同年12月に東京駅として開業しましたが、皮肉なことにその開業式典は山東省の青島攻略でドイツ軍に勝利した神尾光臣陸軍中将の凱旋帰国を兼ねていました。

その後、1920(大正9)年にベルリン高等工業学校の名誉教授となり、1927(昭和2)年9月13日,ヴィスバーデンの自邸で逝去しました。鉄道省では現地の駐在官を葬儀に派遣して献花し、帝国鉄道協会(現在の日本交通協会)からは弔電が送られました。(小野田滋)

”東京駅(東京都千代田区)”番外編

東京駅は左右対称だと思ってましたけど、こうして正面から見ると、南口は少し長いんですね。

開業した時の東京駅は、南口が乗車専用口、北口が降車専用口として使われていた。

乗る時と降りる時で、改札口が別だったってことですか?

その通りだ。南口は乗車専用口だから、待合室や売店、食堂、ホテルなどがあった。

乗車の前は、いろいろと準備が必要ですよね。

それに当時の列車は、発車時刻まで改札口が閉鎖されていて、待合室で待っていなければならなかった。

今の駅は、自由に入れますよね。

それに比べて北口は降りるだけだから、いろいろな施設は必要なかった。

「電車口」って何ですか?

当時の電車は編成が短かったから、プラットホームも列車線に比べて短かった。そこで、電車口を設けて通勤客の専用口とした。

バルツァーの紹介文で「純日本風建築は否定されたが中央通路を皇室専用とした駅構内の通路の配置は原案のまま東京駅の設計に反映された」とありますが、どういうことですか?

バルツァーは日本建築の独自性を高く評価していて、日本風のデザインの駅を提案した。

この神社のような建物ですね。

しかし、辰野金吾はこれを否定して、新たに洋風の駅を設計した。

だけど、通路の配置はバルツァーの提案を受け入れたってことですか?

図を比較するとわかるが、ほぼ同じ位置に通路を設けている。

あっ、ほんとだ。

バルツァーの設計思想が、今も受け継がれているという証拠だ。

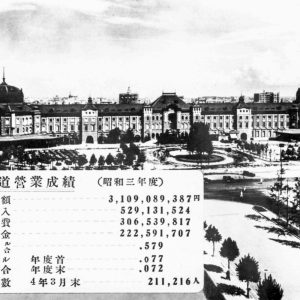

それにしても、東京駅を真正面から撮影した絵葉書は、たくさんあったんですね。

横に長い駅だったから、全景を1枚の絵葉書におさめると、どうしても天地に余白ができてしまう。

だから、余白を利用して構内の平面図とか、工事の概要とか、国有鉄道の営業成績だとかを紹介していたんですね。

東京駅は人気が高かったから、いろいろな種類の絵葉書が発行された。

「映える駅」ってことですね。

無理に若者言葉を使わなくても、お前さんが昭和生まれだということは、今までのドボ鉄でとっくにバレてるぞ。