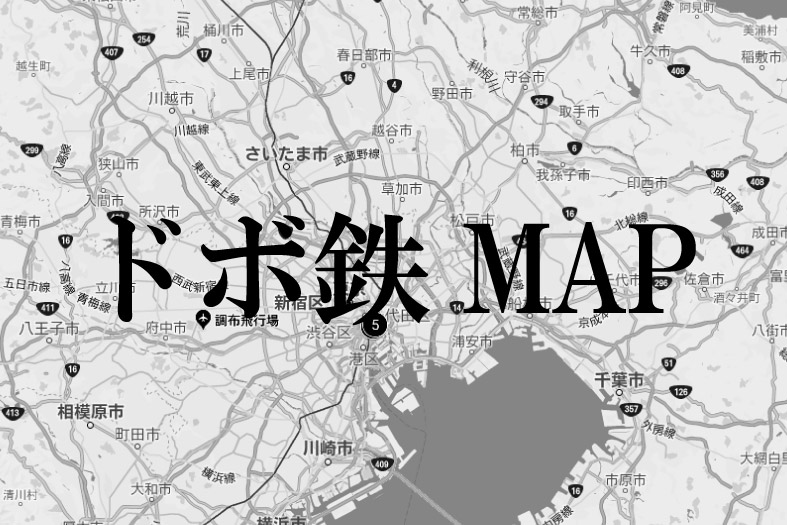

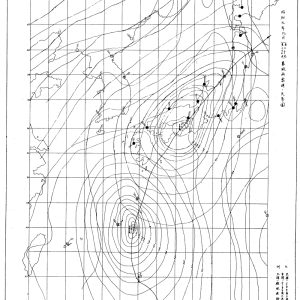

昭和の三大台風のひとつである室戸台風(他に枕崎台風、伊勢湾台風)は、1934(昭和9)年9月21日に高知県室戸岬に上陸したのち、淡路島上空を通過して京阪神地区を襲い、若狭湾へと抜けた。室戸岬上陸時の気圧は684水銀柱ミリメートル(約912hPa)を記録し、最大瞬間風速は60m/sに達した(風速計故障のため上限値の記録、別記録では68m/sとも)。

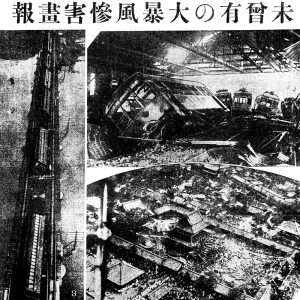

台風の通過により、岡山県、鳥取県、京都府北部では豪雨による水害が発生し、京阪神地区では暴風雨が吹き荒れて家屋が損壊し、列車が脱線転覆した。全国の死者は2,866名、行方不明者は200名、負傷者は15,361名、建物被害は475,634戸、船舶被害は27,595隻に及んだ(東京天文台編『理科年表』丸善(1962)による)。

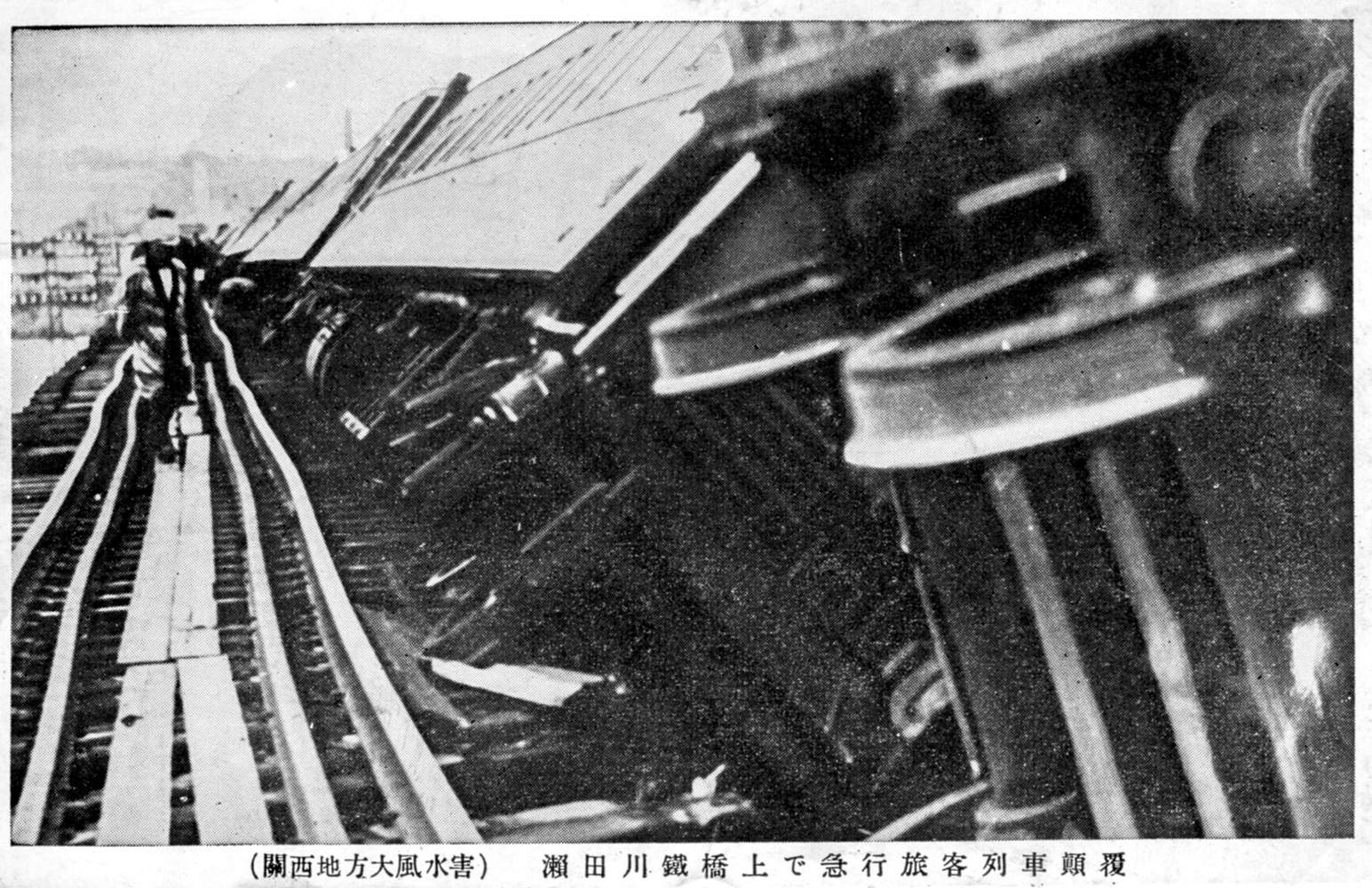

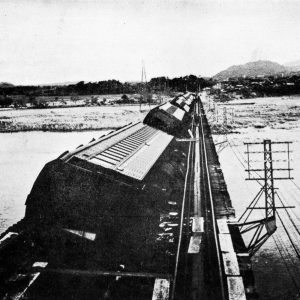

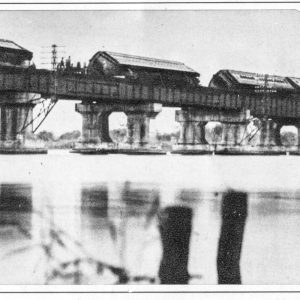

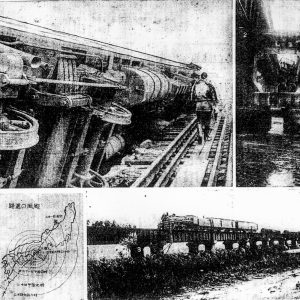

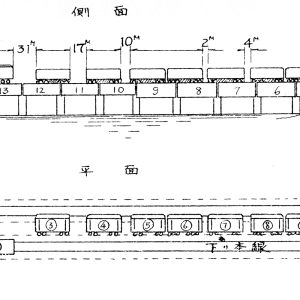

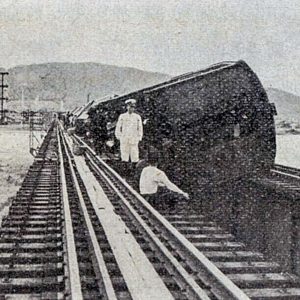

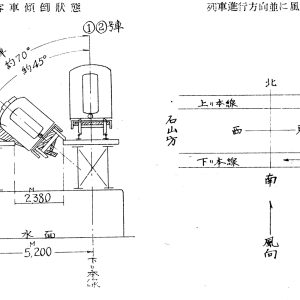

東海道本線の瀬田~石山間の瀬田川橋梁では、東京発、下関行の下り急行第7列車が強風によって脱線転覆し、3両目以下の9両の客車が横転した。倒れた側には上り線の橋梁があったため落下は免れたものの、死者11名(即死6名、病院収容後死亡4名、加療中死亡1名)、負傷者216名に達した(『昭和九年度・鉄道省年報』鉄道省(1935)による)。「(関西地方大風水害)瀬田川鉄橋上で急行旅客列車顚覆」と題した絵葉書には、上り線側に横転した客車や、変形したレールがおさめられた。

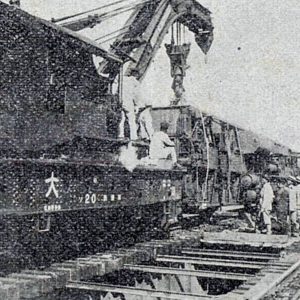

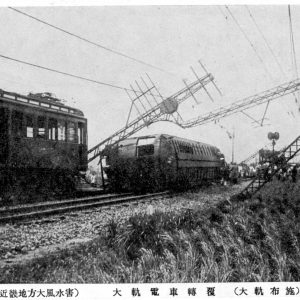

鉄道ではこのほか、東海道本線の摂津富田駅で列車が脱線したほか、東海道本線の野洲川橋梁で貨物列車が落橋した。また、私鉄では大阪電気軌道(現在の近鉄奈良線)の電車が、今里~布施間で強風により横転し、20名が負傷した。強風による建物の倒壊や損壊も相次ぎ、送電線の電柱倒壊や断線によって大規模な停電が発生した。鉄道の復旧工事は隣接する名古屋鉄道局や門司鉄道局からの応援を得て、瀬田川橋梁は9月24日、他の区間も一部を除いて10月初旬までにはほぼ復旧した。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2019年6月号掲載)

Q&A

室戸台風の被害調査は、土木学会でも取り組まれたんですか?

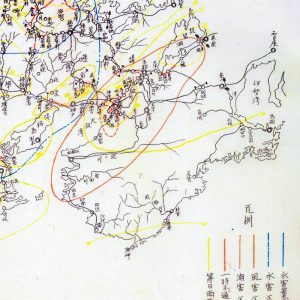

土木学会では、1934(昭和9)年10月に中川吉造(元内務技監、第18代土木学会会長)を委員長とする関西地方風水害調査委員会を組織し、第1部「気象、被害状況」、第2部「河川、運河、灌漑、砂防」、第3部「港湾、海岸」、第4部「道路、道路橋」、第5部「鉄道、軌道、鉄道橋」、第6部「電気工作物」、第7部「土地、建築物」、第8部「上下水道其他」の専門分野に分けて調査を開始しました。瀬田川橋梁の被害については、上路プレートガーダ上であったため遮蔽物が無く全風圧が直接車体に作用したこと、開床式の橋梁上であったため下から上向きの風圧を受けたことなどその原因を指摘し、対策として、風速が大きくなった場合は長大橋梁や築堤上での列車運転を避けること、台風時に列車が停止する場合はその位置が危険でない場所を選ぶことなどを勧告しました。土木学会の調査結果は、『昭和9年関西地方風水害調査報告』としてまとめられ、1936(昭和11)年に土木学会より出版されました。(小野田滋)

”東海道本線・瀬田~石山間(滋賀県大津市)”番外編

室戸台風って、前にもドボ鉄で紹介しましたよね。

ドボ鉄31回の「室戸台風の来襲」で、岡山の旭川橋梁の被害を紹介したことがある。

今回は瀬田川だから、だいぶ東になりますね。

台風は、最初に四国の室戸岬付近に上陸して、四国を北東方向に進んで、大阪、琵琶湖を通過した。

瀬田川橋梁で脱線した第7列車は、どんな列車だったんですか?

東京を23時ちょうどに出発する下関行きの急行列車で、大津駅には翌朝9時35分に到着予定で、下関駅には21時ちょうどに到着予定だった。しかし、風雨で遅れが生じて、瀬田川橋梁の事故は9時35分に発生した。

ということは、夜行列車だったんですか?

そうだ。夜行の急行列車だから、寝台車や食堂車も連結していた。

機関車の形式は何だったんですか?

C53形蒸気機関車の73号だった。

脱線した客車は、廃車になったんですか?

脱線した9両の客車のうち、8両は現役に復帰したが、最後尾のマイネフ37200形一等寝台車は70度も傾いてしまって廃車になった。

たしかに、調査記録でも11両目だけ傾きが大きいですね。

いったん廃車にはなったんだが、1937(昭和12)年に鉄道省大井工場でマヤ39900形試験車に改造されて復活した。

師匠は車両にも詳しいんですね。

脱線した第7列車の編成もわかるぞ。客車は先頭からスユ36003、2両目がスハ32711、3両目がスハ32674で……。

師匠の蘊蓄(ウンチク)が長くなりそうなので、この辺で失礼します。