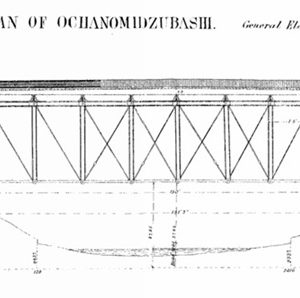

御茶ノ水駅の西口で神田川と中央本線を跨いでいる道路橋のお茶の水橋は、1891(明治24)年に初代の橋梁が架設された。設計は1881(明治14)年に東京大学理学部を卒業して東京府技師となった原龍太(1854~1912)で、支間45.7m、主構中心間隔6.1m、主構中心高さ7.6mという緒元の、ピン結合による上路プラットトラスを主径間とし、前後の側径間に支間11.0mの上路プレートガーダを用いて完成した。

当時のお茶の水橋には鉄道が接続していなかったが、1904(明治37)年12月には甲武鉄道市街線の御茶ノ水駅が南橋詰の西側に開業し、翌年より東京電気鉄道の電車がお茶の水橋の併用軌道を渡って東竹町(順天堂前)へと線路を伸ばした。

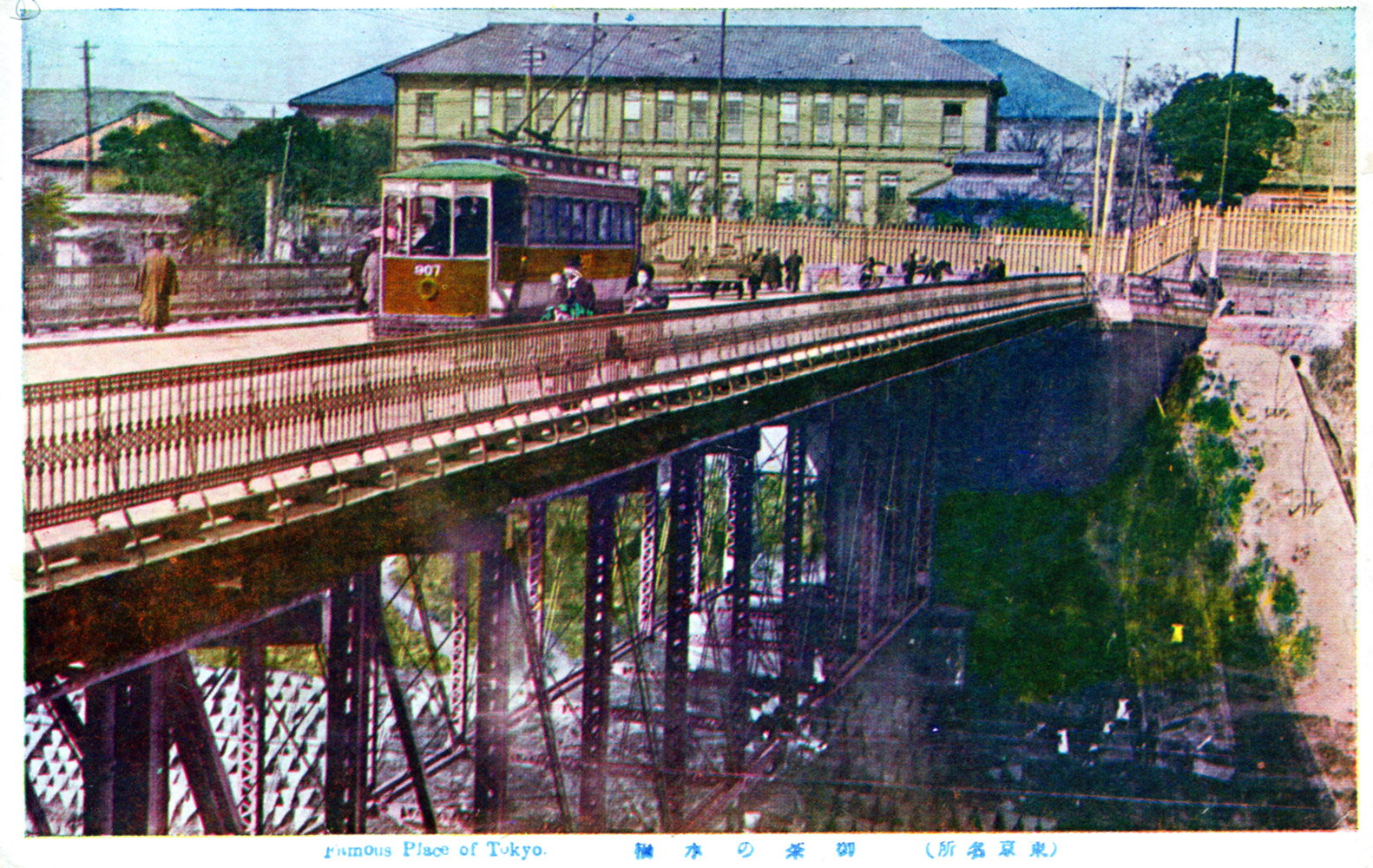

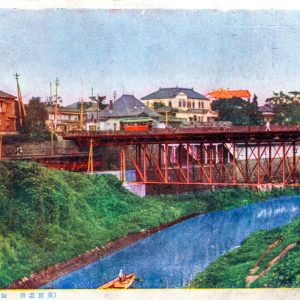

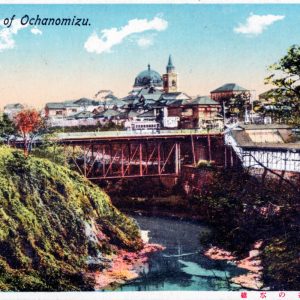

「(東京名所)御茶の水橋」と題した絵葉書にはこの初代のお茶の水橋の上を路面電車が渡り、その後方には東京女子高等師範学校の校舎が建つ。東京女子高等師範学校は現在のお茶の水女子大学の前身で、1932(昭和7)年に茗荷谷へ移転して現在は東京科学大学湯島キャンパス(医学部、歯学部)の敷地となっている。甲武鉄道は1906(明治39)年に国有化され、東京電気鉄道も同年に東京鉄道となったのち1911(明治44)年に東京市に買収された。

初代のお茶の水橋は、1931(昭和6)年に現在の鋼ラーメン構造の橋梁に架け替えられた。また、中央本線の御茶ノ水駅は、1932(昭和7)年にお茶の水橋の西側から東側の現在の位置へ移転し、総武本線からの電車が両国方面から新しい高架線に乗り入れて複々線化された。

お茶の水橋を渡る都電は1944(昭和19)年に廃止されたが、2019(令和元)年に舗装工事を行なったところ軌道敷とレールが発見されて話題となった。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2024年8月号掲載)

Q&A

東京電気鉄道は、どんな会社ですか?

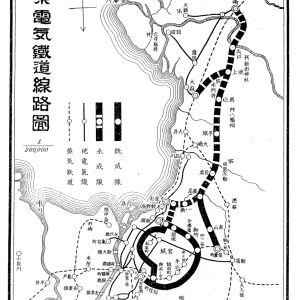

東京電気鉄道は、もともと東京の広尾橋際(東京府豊多摩郡渋谷村)から荏原郡目黒村、同池上村を経て川崎(神奈川県橘樹郡御幸村(たちばなぐんみゆきむら))を結ぶための川崎電気鉄道として、1897(明治30)年に軌道条例に基づいて特許を取得しましたが、この路線は実現しないままに終わりました。その後、1900(明治33)年に社名を東京電気鉄道と改称して、1904(明治37)年に開業した土橋~御茶ノ水間を皮切りに、旧江戸城外濠をほぼ1周する路線を開業させました。このため、東京電気鉄道の路線網は「外濠線」とも称されました。1906(明治39)年には、東京市内に路面電車網を敷設した東京電車鉄道(電車)、東京市街鉄道(街鉄)と合併して東京鉄道となり、1911(明治44)年に東京市によって買収されて東京市電(1943(昭和18)年の都政施行により「都電」)が成立しました。(小野田滋)

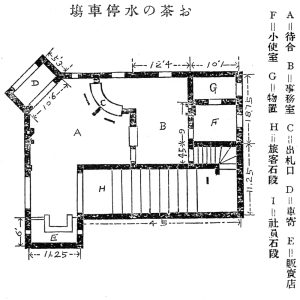

古い絵葉書をよく見ると、初代の御茶ノ水駅はお茶の水橋の西側にあったように見えますが、今の御茶ノ水駅とは場所が違うんですか?

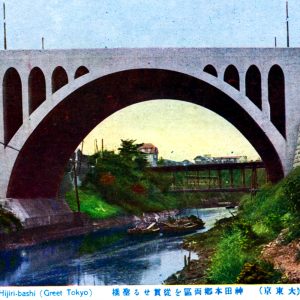

御茶ノ水駅は、1904(明治37)年に甲武鉄道の駅として開業しますが、駅舎もプラットホームもお茶の水橋の西側に建設されました。駅舎の設計は、横河工務所とされています。関東大震災後の帝都復興事業で、1927(昭和2)年に聖橋(ひじりばし)が完成して、お茶の水橋も1931(昭和6)年に現在の橋に架け換えられました。聖橋の絵葉書では、まだお茶の水橋は古いままですから、架け換える直前の姿ということになります。御茶ノ水駅は、御茶ノ水~両国間の完成時に大規模な改良工事を行って、1932(昭和7)年にお茶の水橋の東側の現在の位置に移転しました。初代・御茶ノ水駅のあったあたりには、現在、神田警察署のお茶の水交番が建っています。(小野田滋)

”お茶の水橋(東京都千代田区/文京区)”番外編

本文の最後に「軌道敷とレールが発見されて話題となった」ってありますけど、その後はどうなったんですか?

お茶の水橋都電レール保存会などの尽力であちこちに引き取られたようだが、そのひとつが千葉県船橋市にある日本大学理工学部の科学技術史料センター(CSTミュージアム)という展示施設で保存されいて、自由に見学できる。

この敷石とレールの部分ですね。

あと、2種類のレールが屋内に展示されているぞ。

普通の鉄道とずいぶんレールの形が違いますが、何か理由があるんですか?

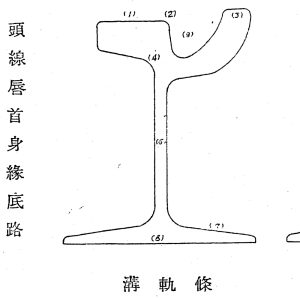

基本的に2種類のレールがあって、ひとつは普通のレールとほとんど同じ形だが、もうひとつは溝レールという独特の形をしている。

この鳥みたいな断面のレールですね。

まず、普通のレールの方だが、「ハイティレール」「T形レール」「特高レール」などと呼ばれるレールで、「軌条身」と呼ばれる柱の部分が細くできている。

ほんとだ。

路面電車では、路面を保護するために敷石を敷くから、その厚さと均(なら)しコンクリートの厚さを考慮すると、高さ180mmくらいのレールになる。

だったらそのハイティレールを使えば十分じゃないですか?

しかし、ハイティレールを使うと、車輪のフランジを通過させるためのすき間を設けなくてはならず、自動車の通過で軌道構造が壊れやすくなり、工事も難しくなる。

それで、溝レールを使うんですね。

溝レールは、「溝形レール」「グルーヴレール(groove rail)」「溝レール」「溝軌条」などとも呼ばれているが、形が特殊だから高価で、レールが摩耗すると車輪が輪縁路と呼ばれる溝に直接載りながら走るから乗り心地が悪くなり、騒音などの問題も発生して寿命が短い。それに小石が挟まって脱線の原因になりやすい。

道路側にとっては溝形レールが良くて、鉄道側にとってはハイティレールが良いってことですか?

1923(大正12)年の「軌道建設規程」という省令では、市街地の併用軌道で交通が特に頻繁な場所、ポイントを設置する場所では溝レールを用いることとしていた。

路面電車は電車が小さいだけかと思ってましたけど、レールなどにもいろいろ工夫があるんですね。

そういえば、広島電鉄の路面電車は、新しく完成した広島駅ビルの2階から発着するようになって、話題となっているぞ。

「ドボ鉄」の取材で、ぜひ行かせてください。

それなら、もう行ってきたぞ。

ええっ⁉ お土産のもみじ饅頭、まだもらってないですよ。

土産話なら山ほどあるから、心配するな。

💢