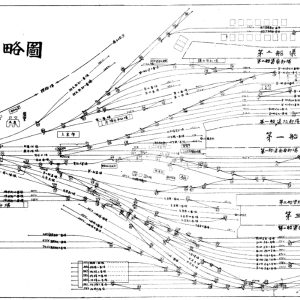

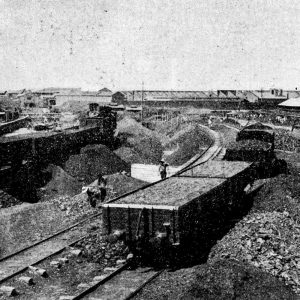

日本鉄道では上野駅を救済するための貨物専用駅として1890(明治23)年に秋葉原駅を新設し、1896(明治29)年には隅田川駅を開設した。このうち、秋葉原駅は食料品や雑貨を主体としたが、隅田川駅は石炭、木材、砂利などのいわゆる「荒荷」を主体としたのが特徴で、特に常磐炭の集積地として機能した。秋葉原駅も隅田川駅も、河川舟運との連絡を重視し、秋葉原駅は神田川、隅田川駅は隅田川から運河を引込んで船溜を設けた。

どちらの駅も、トラックが無かった時代は舟運によって都内の荷主に貨物を運んでいたが、その後のトラック輸送の発達や石炭・木材の取扱量が減少したことにより、水陸連絡設備はしだいに埋立てられた。隅田川駅では、1968(昭和43)年にコンテナ輸送に対応した貨物駅に大改良され、構内のレイアウトの変更や、出入口となる陸羽街道との平面交差の立体化などの工事が実施された。

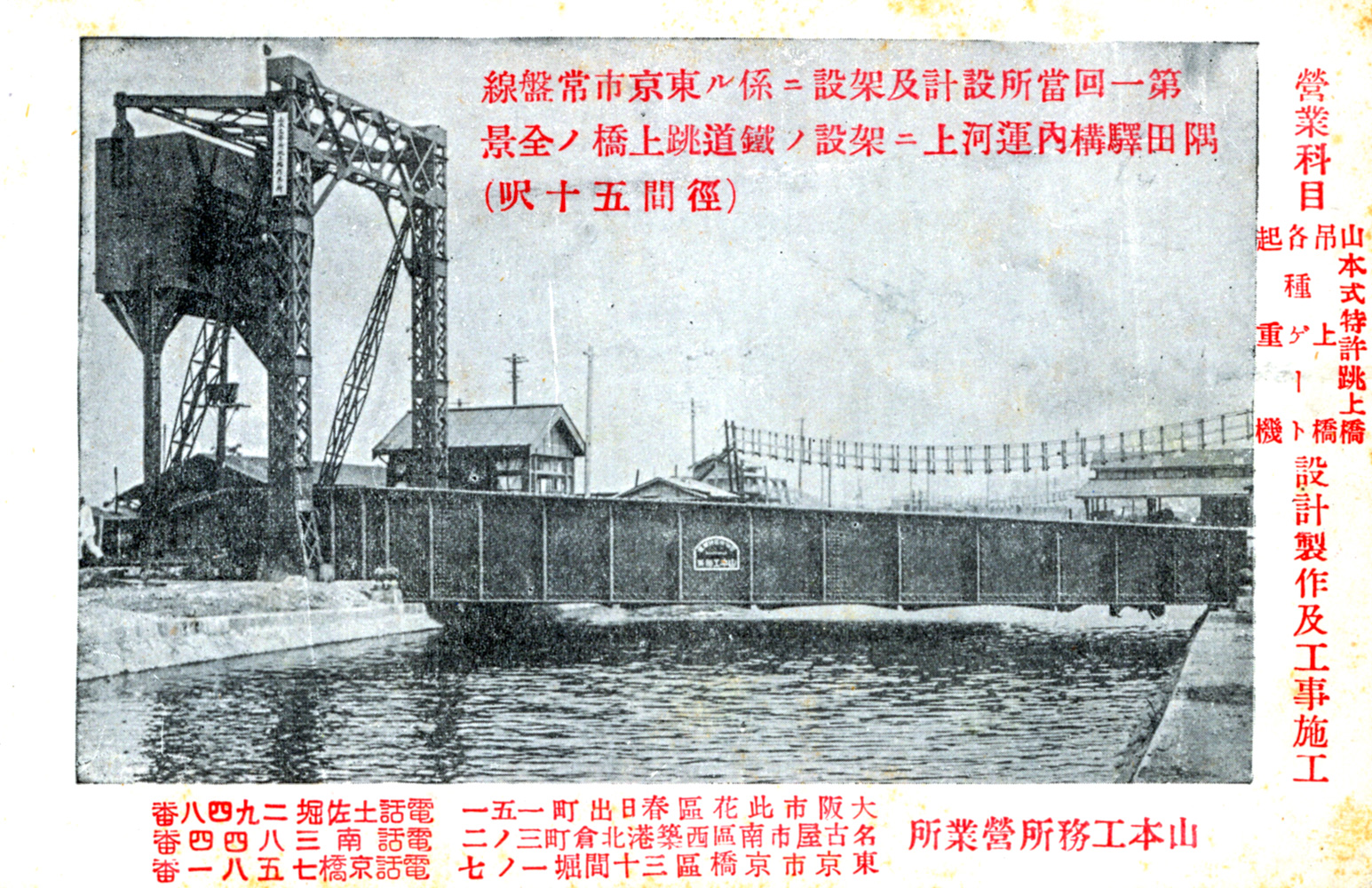

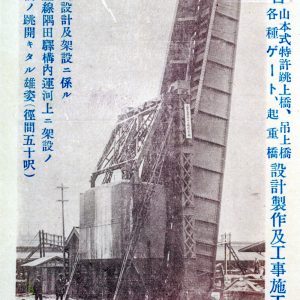

土木技術者の山本卯太郎(1891~1934)は、アメリカから帰国して可動橋の設計・製作を専門とする山本工務所を設立したが、最初に手がけた跳開橋が今回紹介する隅田川貨物駅の可動橋であった。この可動橋は、隅田川貨物駅から伸びる日本石油隅田川油槽所専用線に1926(大正15)年7月に架設され、可動桁の支間は50フィート(15.24m)、跳開角度は82度、設計荷重はE33という諸元であった。跳開方式は、回転軸を有するトラニオン形で、このスタイルは初期の山本工務所の跳開橋の基本となった。

隅田川駅は、現在も貨物駅として使用され続けているが、可動橋を含めて水運関連の設備はほとんどが撤去された。隅田川右岸に残っていた汐入水門は、2006(平成18)年に瑞光橋公園として整備され、「汐入水門跡」として躯体の一部が保存された。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2023年2月号掲載)

Q&A

本文の最後に登場する汐入水門は、どのような目的で、いつ頃建設されたのですか?

隅田川駅の周辺は水位が高く、高潮や豪雨の際には水位が上昇してホームの上まで水に浸かるなどの被害が発生しました。このため、運河の入口に水門を設けて浸水を防ぐこととなりました。工事は国鉄新橋工事事務所が担当し、1951(昭和26)年11月に着工して、1953(昭和28)年6月11日に竣功しました。水門の幅は11mあり、閘門は電動機で昇降する鋼製のローラーゲート式でした。(小野田滋)

”隅田川駅構内・日本石油隅田川油槽所専用線跳開橋(東京都荒川区)”番外編

また山本卯太郎の可動橋ですね。

ドボ鉄でも、末広橋梁(第46回)、古川橋梁(第144回)を紹介したから、3度目の登場になるかな。

アメリカで可動橋の技術を学んだ人ですね。

当時の日本には可動橋のノウハウに乏しかったから、重宝された。

個人で設計事務所を構えた人ですよね。

山本は、絵葉書をカタログ代わりに使ったり、あちこちの雑誌に広告を出して、積極的に実績を宣伝していた。

たしかに、絵葉書を見ると、営業科目とか事務所の住所とか、普通の絵葉書では書かないようなことが細かく書いてありますね。

今のように、ネットやテレビが無くて、雑誌や新聞広告くらいしか広告を載せていなかったから、絵葉書は宣伝媒体としても重要な役割を果たしていた。

末広橋梁にも付いていた、山本工務所の製造銘板も写ってますね。

製造銘板は、桁の端の部分に取り付ける例が多いが、山本工務所は真ん中に取り付けたのが特徴だ。

銘板も大きくて目立ちますね。

個人で設計事務所を立ち上げた人だから、銘板も絵葉書も存在をPRするための重要な手段だったということになるかな。