日本で最初の電気鉄道は、1890(明治23)年に東京の上野公園で開催された第3回内国勧業博覧会で、2両のアメリカ製路面電車が公開されたことに始まる。営業用の電車は1895(明治28)年に開業した京都電気鉄道が最初で、京都駅付近の東洞院塩小路下ルと伏見の伏見下油掛間の延長6.4kmを結んだ。

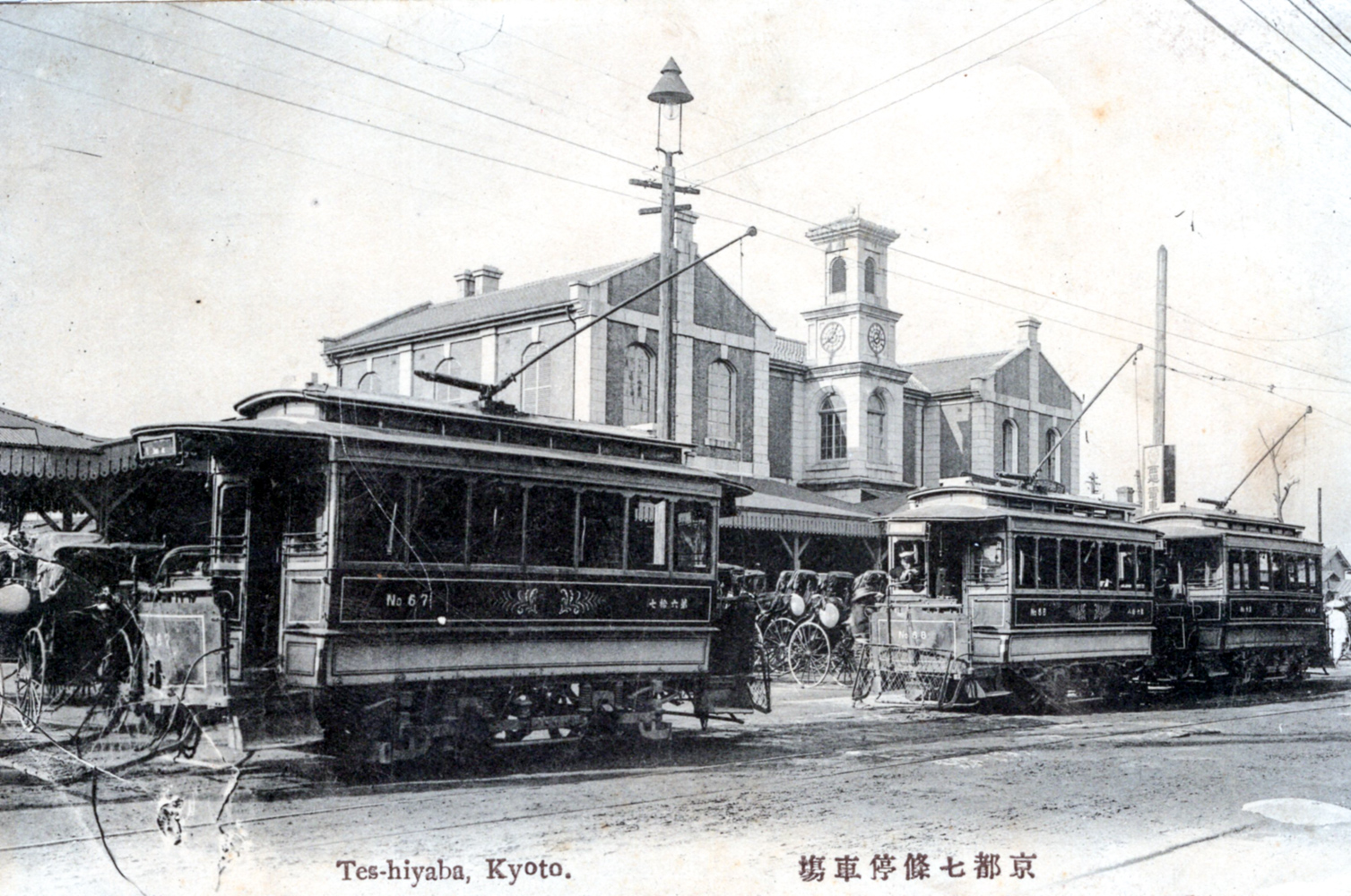

「京都七條停車場」と題した絵葉書には、京都駅を背にして京都電気鉄道の電車が滞留しているが、当時の京都駅は現在よりもやや北の七条通りに面して建っていた。電車は車体長約8mの小型車両で、運転室は屋根があるのみでオープンデッキとなっていた。集電装置はポール式で、屋根上のトロリーポールによって架空線式で電気を供給していた。

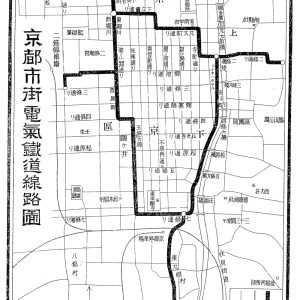

京都電気鉄道は軌間1,067mmの狭軌を用いたが、1912(明治45)年に開業した京都市営電車は広軌(軌間1,435mm)を採用したため、京都の路面電車は狭軌線と広軌線が混在することとなった。京都電気鉄道は、1918(大正7)年に京都市に買収されて京都市電の路線となったが一部を除いて改軌は行われず、狭軌のままで存続した。このため元京都電気鉄道の電車の車体番号には狭軌(narrow gauge)を示す「N」の記号を付与し、「N電」の愛称で京都市民から親しまれた。

京都市電の狭軌線区間は1961(昭和36)年に廃止され、残る広軌線の区間も1978(昭和53)年に全廃されて京都市内から路面電車の姿が消えた。代替となる京都市営地下鉄が開業するのは、その3年後の1981(昭和56)年のことであった。

1961(昭和36)年に廃車となったN電のうち1両(2号電車)がゆかりの平安神宮に保存され、2020(令和2)年には国の重要文化財に指定された。同車は、平安神宮神苑内で保存されていたが、2025(令和7)年2月19日に応天門近くへ移設され、1年後の公開に向けて修復作業が進められている。(小野田滋)(「日本鉄道施設協会誌」2024年4月号掲載)

Q&A

京都に最初の電気鉄道が開業したいきさつは何ですか?

明治維新以後の京都市は遷都によって都の地位を東京に奪われたため、その勢いを失いかけていましたが、1890(明治23)年に琵琶湖疏水が完成し、翌年に完成した蹴上の水力発電所によって電力供給事業を開始しました(「ドボ鉄」第115回参照)。アメリカの電気事業の実情を視察した地元財界の高木文平(1843~1910)は、水力発電を利用した公共事業として電気鉄道に着目し、帰国後の1892(明治25)年に京都市内に電気鉄道を敷設しようと考えました。こうして1894(明治27)年に京都電気鉄道が設立され、1895(明治28)年2月1日に日本で最初の営業用路面電車の路線として、官設鉄道京都駅(東洞院塩小路下ル)から伏見(伏見下油掛)に至る伏見線が開業しました。(小野田滋)

”京都電気鉄道(京都市)”番外編

師匠。平安神宮に、何で京都市電の電車が保存されているんですか?

1895(明治28)年に、平安神宮で第4回内国勧業博覧会が開催されたんだが、この時に2番目に開業した路線として京都停車場から平安神宮付近の岡崎へ至る線が開業した。

「内国勧業博覧会」ってあまり聞き慣れないですけど、万博と同じですか?

万博は国際博覧会だが、内国勧業博覧会は明治政府が主催した日本国内の博覧会のことだ。国内の産業新興や輸出品の育成を目的としていた。だから特に「勧業」と称していた。

万博の国内版ってことですね。

そういうことになるかな。一般の博覧会は、珍品や名品を展示することが目的だったが、勧業博覧会は産業の奨励が目的だった。

平安神宮も何か関係あるんですか?

第4回内国勧業博覧会は平安遷都1100年を記念して、京都で開催されることになった。

東京遷都が実現していなければ、「1100年の都」ってことですね。

平安神宮は、遷都1100年を記念して、平安遷都を行った桓武天皇を祀る神社として1895(明治28)年に創建された。

「平安」だから、平安時代から続いている古い神社かと思っていました。

1906(明治39)年には、京都市の「京都市三大事業」が開始されたが、その起工式は平安神宮で開催された。

「京都市三大事業」って何ですか?

「第二琵琶湖疏水の開削」「上水道の整備」「市電を含む道路の拡張・整備」の三事業のことだ。

なるほど。そういう縁で平安神宮に市電が保存されることになったんですね。

平安神宮も京都の電車も、同じ年に誕生したことになるな。

京都は古い伝統の街かと思っていましたが、新しい事業にも挑戦していたんですね。

東京遷都のショックが、都を再生させたことになるな。

水力発電と電気鉄道は、その象徴ってことですね。