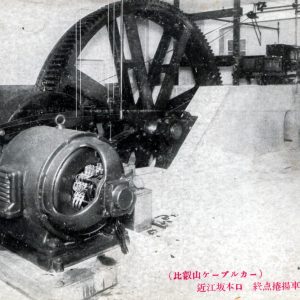

ケーブルカーは、日本語で「鋼索鉄道」と呼ばれ、急勾配を登攀するための鉄道の一種である。普通の鉄道と同様に2本のレールを使うが、車両には動力装置が無いため自走はできず、地上にある動力装置と車両をケーブルでつないで引っ張り、左右のレールの中央にはケーブルをガイドするための滑車がある。

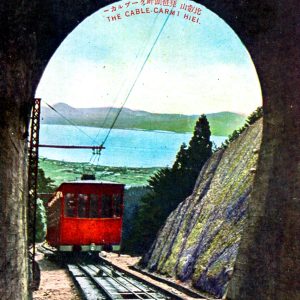

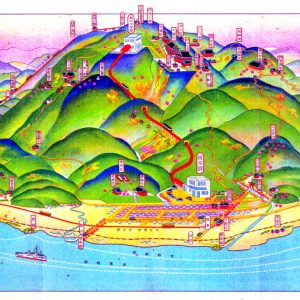

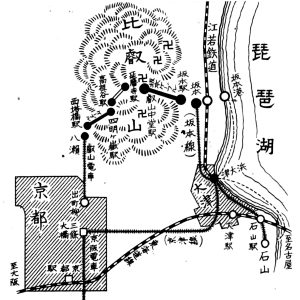

京都の比叡山には、京都市側と大津市側の両方にケーブルカーがあり、京都市側のケーブルカーは、京福電気鉄道鋼索線と称し、1925(大正14)年に京都電燈鋼索線として西塔橋(現・ケーブル八瀬)~四明ヶ嶽(現・ケーブル比叡)の延長1,435mが開業した(一般には「叡山ケーブル」と呼ばれている)。さらに1928(昭和3)年には京福電気鉄道叡山ロープウェイ(開業時は比叡山空中ケーブルと称した)によってロープ比叡~比叡山山頂間が結ばれた。

これに対して大津市側は、1927(昭和2)年に、比叡山鉄道として坂本(現・ケーブル坂本)~叡山中堂(現・ケーブル延暦寺)間の延長2,025mが開業し、一般には「坂本ケーブル」と呼ばれている。延長は、日本のケーブルカーとしては最も長く(2番目は六甲ケーブルの1,764m)、勾配は333‰(水平距離100mで高さ33.3mを登る勾配)、高低差は約480mあり、その中間には裳立山遊園地駅(現在のもたて山駅)、ほうらい丘駅の2駅が設置された。

「琵琶湖畔叡山ケーブルカー坂本駅」と題した絵葉書には、麓(ふもと)にある起点駅の坂本駅の外観がおさめられ、その背後にケーブルカーの車両が見える。坂本駅と山頂のケーブル延暦寺駅は、ともに1927(昭和2)年の開業時に完成した洋風の建築である。叡山中堂駅は、仏教にちなんだと思われる数珠(ビード/複数形で「ビーズ」)で縁取りした独特の装飾を室内に施し、垂直線を強調した細長い窓にアール・デコの影響が見られる。これらの2駅は、1997(平成9)年に国の登録有形文化財に登録された。(小野田滋)(書き下ろし)

Q&A

ケーブルカーの特徴を教えてください。

ケーブルカーは、国によってロープウェイを含める場合もありますが、日本ではロープウェイは「索道」と呼ばれ、ケーブルカーはいわゆる「鋼索鉄道」に区分しています。また、日本では交走式と呼ばれる釣瓶(つるべ)井戸のように一組の車両をケーブルの先につなげて交互に上下さる方式が一般的ですが、サンフランシスコのケーブルカーのように鋼索を掴(つか)む循環式と呼ばれる方式などもあります。ケーブルカーは、普通の鉄道では登ることができない急勾配で使われますが、速度が遅く、多数の車両を連結できないことなど、大量輸送には適していません。このため、勾配が急で、限られた短い区間のみを往復する小容量の交通機関として用いられ、ロープウェイとともにもっぱら観光地で利用されています。また、荷役運搬のみに使用される貨物専用のケーブルカーはインクラインと呼ばれ、日本では琵琶湖疏水のインクラインが有名です。(小野田滋)

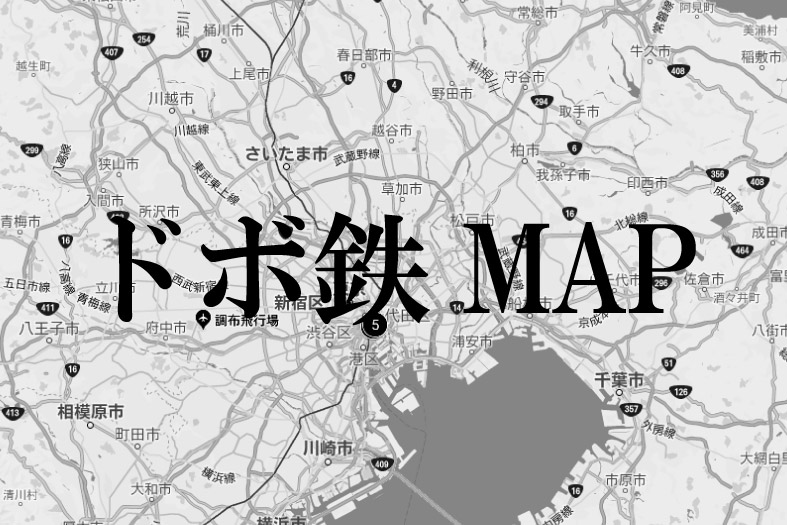

”比叡山鉄道ケーブル坂本駅(滋賀県・大津市)”番外編

師匠はケーブルカーに乗ったことがありますか?

もちろんだ。眼下に広がる絶景を楽しみながら、山頂をめざす時の高揚感は格別だ。

テンション上げまくりってことですね。

路線が短いから目立たないが、全国各地にあるから乗ってみるといいぞ。

東京の近くだと、どこにありますか?

高尾山の高尾登山電鉄とか、御岳山の御岳登山鉄道があるぞ。

日本ではどこか一番古いんですか?

奈良県にある近鉄の生駒ケーブル宝山寺線が最初で、1918(大正7)年に開業した。

そういえば「フニクリ・フニクラ」って曲に「登山電車ができたので、誰でも登れる~♪」という歌詞がありますが、ひょっとしてケーブルカーのことですか?

「フニクリ・フニクラ」は、イタリアのヴェスヴィオ火山のケーブルカー会社のCMソングとして作曲された。世界最初のCMソングとされている。

どうりで、登山電車に乗りたくなる歌ですよね。

「フニクリ・フニクラ」の替え歌もいくつかあって、「鬼のパンツ」が有名だ。

あっ、それ知ってますよ。「鬼のパンツは、いいパンツ、つよいぞ~、つよいぞ~♪」ですよね。

「鬼のパンツ」を知ってるってことは、さては昭和の生まれだな。