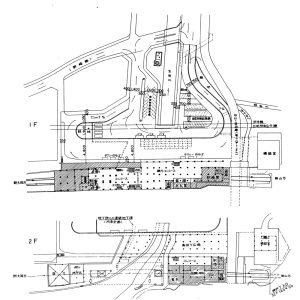

山陽新幹線の新神戸駅の設置にあたっては、神戸の市街地を避けながらも、主要ターミナルに近いこと、駅前広場などを含む総合的な開発が可能であること、用地の取得が容易であることなどの観点から、生田川上流の布引付近に設けられることとなった。山陽新幹線は、六甲山地をトンネルによって東西に貫き、新神戸駅の東側には延長16,250mの六甲トンネル、西側には延長7,970mの神戸トンネルが掘削された。

布引付近には、六甲山地を斜めに横断する布引断層が存在し、また、土砂が流入しやすい地形条件でもあった。また、駅構内のコンコースの空間を確保する必要があり、こうした諸条件を克服するために特殊な設計が行われることとなった。

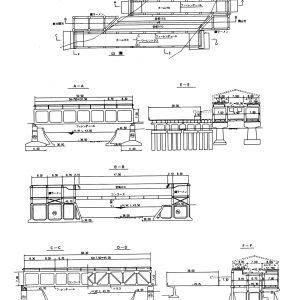

設計案では、生田川を支間48mの生田川橋梁で跨ぐために、鋼ワーレントラス案、異形トラス案(鋼ワーレントラスの斜材の間隔を広げた案)、鋼フィーレンデール案(「フィーレンディール」「フィレンディール」とも)、桁+鋼ラーメン案、鋼フィーレンデール+合成桁案の4案が比較された。検討の結果、コンコースの空間を確保できること、コンコースの柱をできるだけ少なくできること、列車通過に伴う本線の振動がコンコースやホームに伝わらないことなどから、本線部(山陽新幹線の上下線が通過する部分:生田川橋梁)を合成桁(支間47.5m、単線並列の斜橋)、ホーム部(プラットホームを支える部分)を鋼フィーレンデール桁とする案が採用された。ホームを支える鋼フィーレンデール桁は、下り線ホームを支間52.5m、上り線ホームを支間68.3mとし、いずれも直橋で上り線ホームの山側の主構のみは支間長が長くなるため鋼ワーレントラスを採用した。

これによりコンコースの天井高は、本線部で約3.6m、ホーム部で約7.0mが確保された。また、第2橋台を構成する岡山方の西部高架橋は、複雑な地質や活断層の存在を考慮して設計された。具体的には、断層の動きによる相対変位量を構造物の耐用年数内に5cm生じると想定し、ヒンジや可動支承を用い、高架橋のブロック長さを短くするとともに、ブロック間の接続は変位にも対応しやすい単純桁を用いた。また、本線部は地盤の影響が上部のラーメン構造に及ばないように、基礎には剛性の高い中空式の大型のフーチングを用い、断層の変位に耐えられる構造とした。

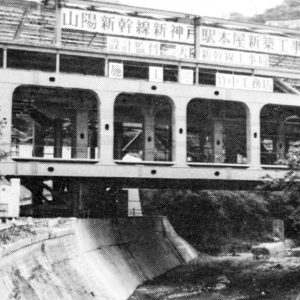

工事は日本国有鉄道大阪幹線工事局が監理し、本線用の合成桁は石川島播磨重工業、山側ホーム橋梁は川崎重工業、海側ホーム橋梁は横河橋梁製作所が製造した。施工は1968(昭和43)年11月に着工して1971(昭和46)年4月に本体工事が完成し、引き続き建築工事を行って1972(昭和47)年3月にすべての工事が完了した。新神戸駅を含む山陽新幹線の新大阪~岡山間は、「ひかりは西へ」というキャッチフレーズとともに、1972(昭和47)年3月15日に開業した。

なお、新神戸駅は1995(平成7)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災に遭遇したが、桁の変位や桁座の剥落、床タイルの破損、壁面のひび割れなどの被害が生じたものの全体としては軽微な影響範囲にとどまった。

(小野田滋)(書き下ろし)

Q&A

フィーレンデールはどんな構造ですか?

フィーレンデールは、斜材を用いず格子を連ねた梯子状の骨組みの構造物で、ベルギーの橋梁技術者であるアーサー・フィーレンデール(Arthur Vierendeel:1852~1940)が1896(明治29)年に発明して特許を取得し、1899(明治32)年にはアメリカでも特許を取得しました(U.S.Patent No.639320)。フィーレンデール橋は、一般的なトラス橋に比べて部材が厚肉で、鋼材重量が重くなるため不経済となりますが、部材に斜材を用いないため単純でシンプルな外観となり、周囲との景観の調和を図ることができるという利点があります。また、広い開口部を利用することによって大きな窓を設置し、橋上からの景観も確保できる形式として選択されることもあります。フィーレンデールトラスとも称されますが、一般的なトラスのように斜材を使用しないため、ラーメン構造の一種に分類する場合もあります。(小野田滋)

”山陽新幹線・新神戸駅(神戸市中央区)”番外編

フィーレンデール橋ってあまり見かけませんが、いつ頃から採用されたんですか?

日本では、震災復興事業で、1927(昭和2)年に完成した道路橋の豊海橋(とよみばし)が最初の適用例だ。

今でも残ってますか?

東京都中央区の日本橋川に架かっている。土木学会の選奨土木遺産にも選定されているぞ。

鉄道橋で使われたことはありますか?

1934(昭和9)年に日本電力(現在の関西電力)専用鉄道の黒部川第二発電所連絡施設として完成した目黒橋(富山県宇奈月町)があるが、現在は道路橋として使われている。

その後は、使われなかったんですか?

2008(平成20)年に完成した京王電鉄・桜上水駅の橋上駅化で用いられ、斜材が無いという特徴を活かして広い駅空間を実現した。

新神戸駅と同じような理由ですね。あと、フィーレンデールの解説に「橋上からの景観も確保できる形式として選択」とありますが、そんな使い方をしている例もあるんですか?

1984(昭和59)年に供用を開始した浜松町駅跨線人道橋は、隣接する芝離宮が眺められるように四角い窓を設けることができるフィーレンデールを選択した。

浜松町駅は都内だから、いつでも見に行けますね。

ところが、現在(2025年11月現在)はリニューアル工事中で、しばらく中へ入れない。

残念ですね。

浜松町駅跨線人道橋は、昭和59年度に土木学会田中賞の作品部門を受賞していて、そのメダルと賞状のレプリカが駅の構内に飾られているぞ。

それはぜひ見に行きたいですね。どのあたりですか?

南改札口を出て70mくらい先の左側の壁面にある。

目立つ場所ではないんですね。

さりげなく、ひっそりとあるのが土木の奥ゆかしいところだ。