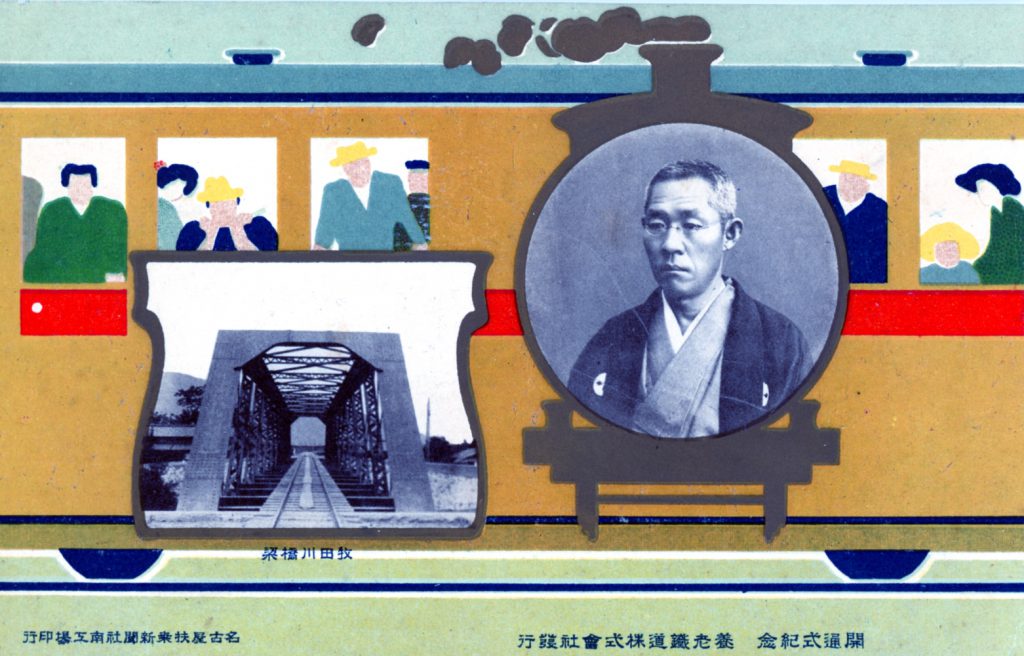

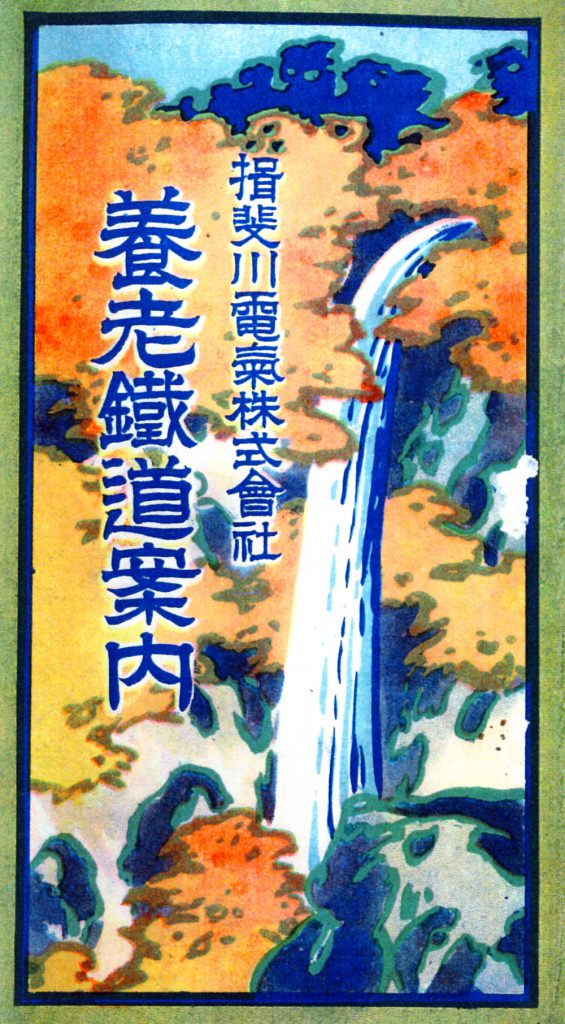

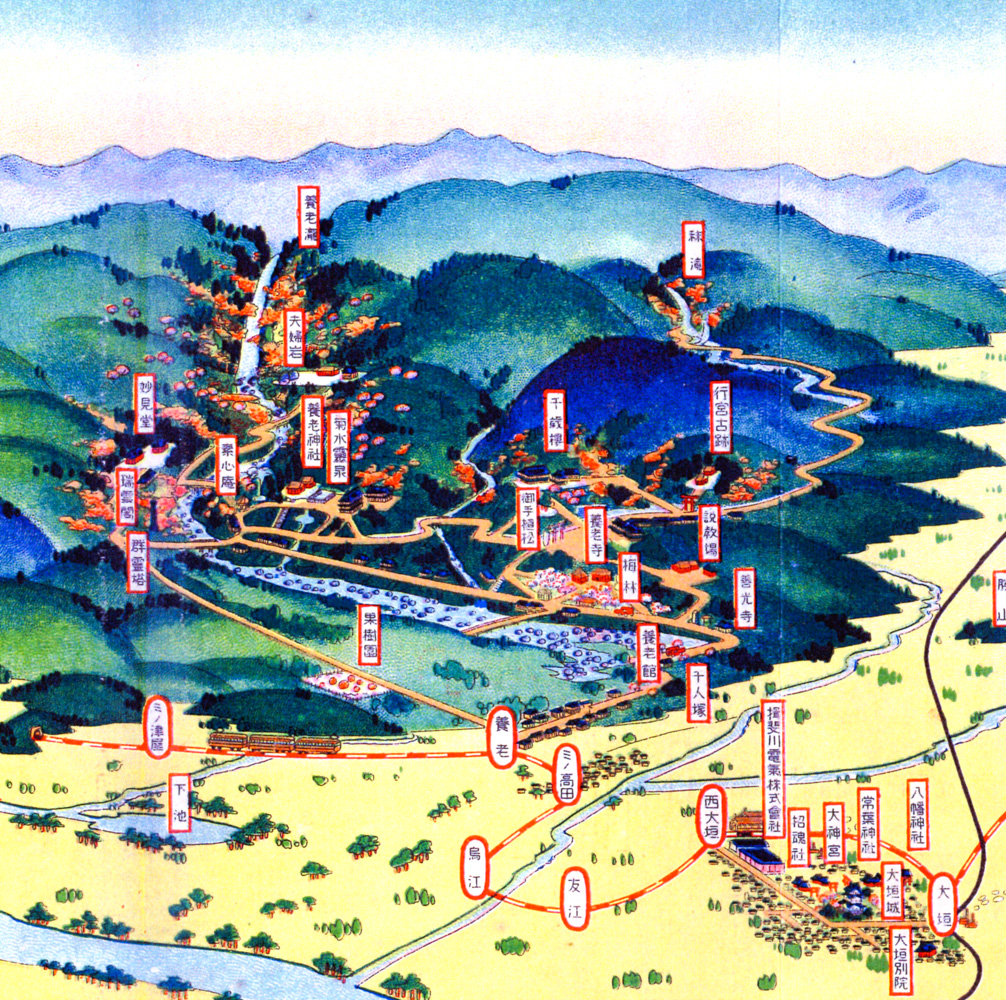

ドボ鉄083養老鉄道から養老鉄道へ

鈴鹿山地の麓にそって三重県の桑名から岐阜県の大垣を経由して揖斐までの間を結ぶ延長57.5kmの養老鉄道は、地元の有志によって設立された養老鉄道に端を発し、幾度となく会社名が変わったのち、養老鉄道の社名に戻った。 初代 […] ...

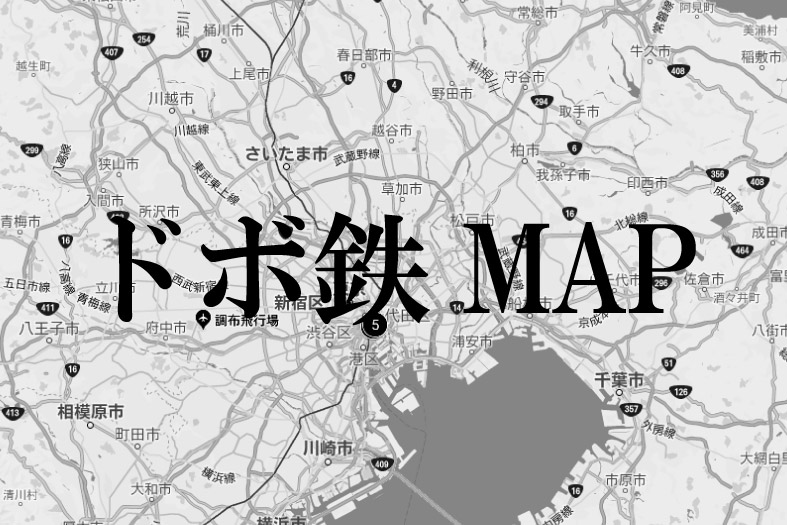

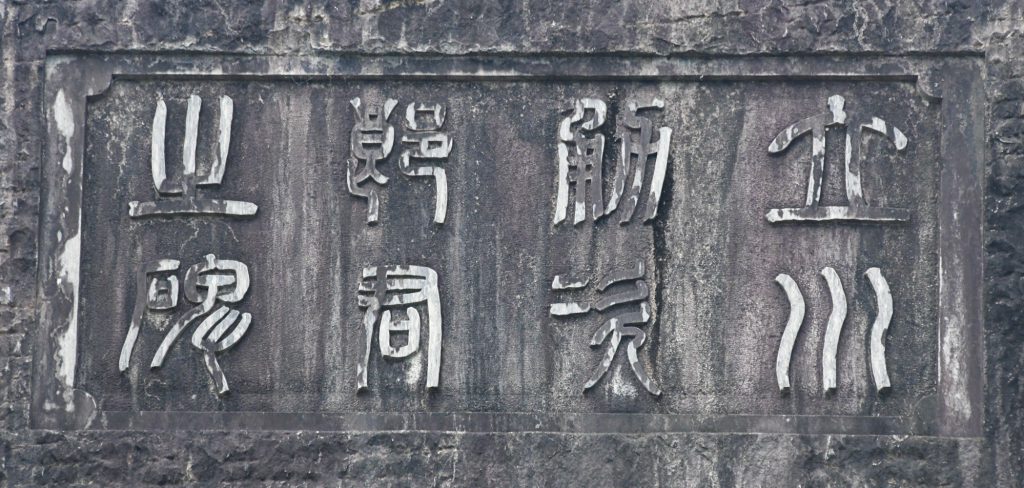

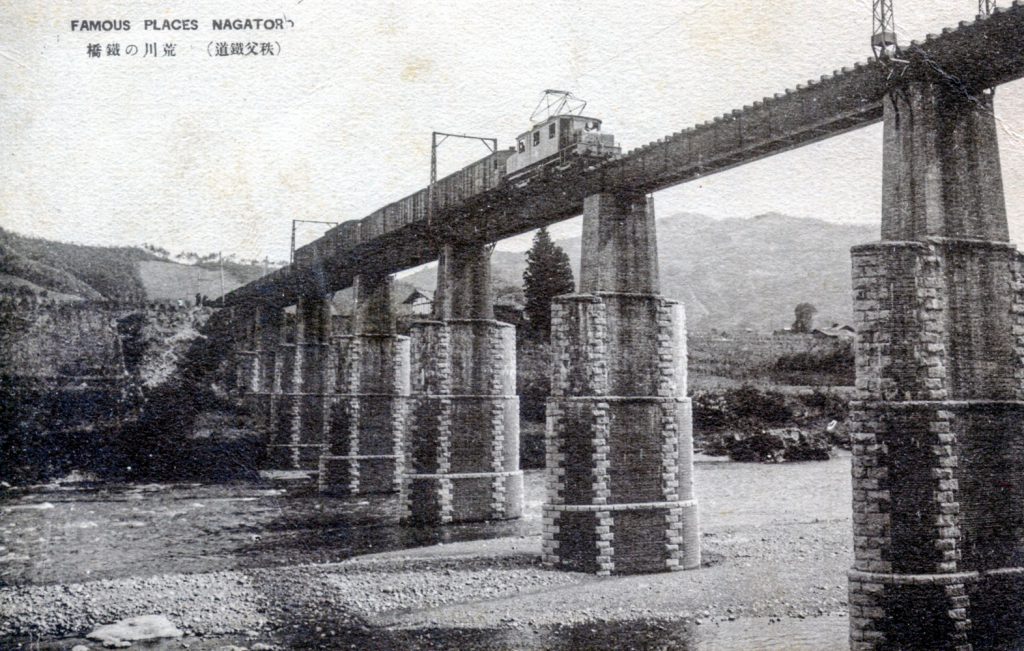

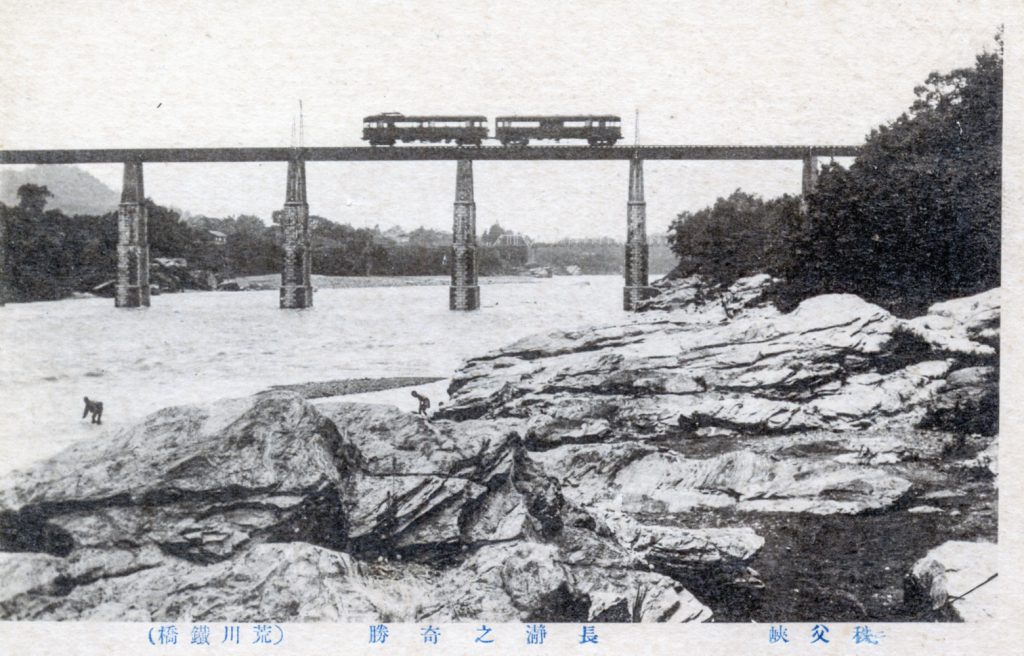

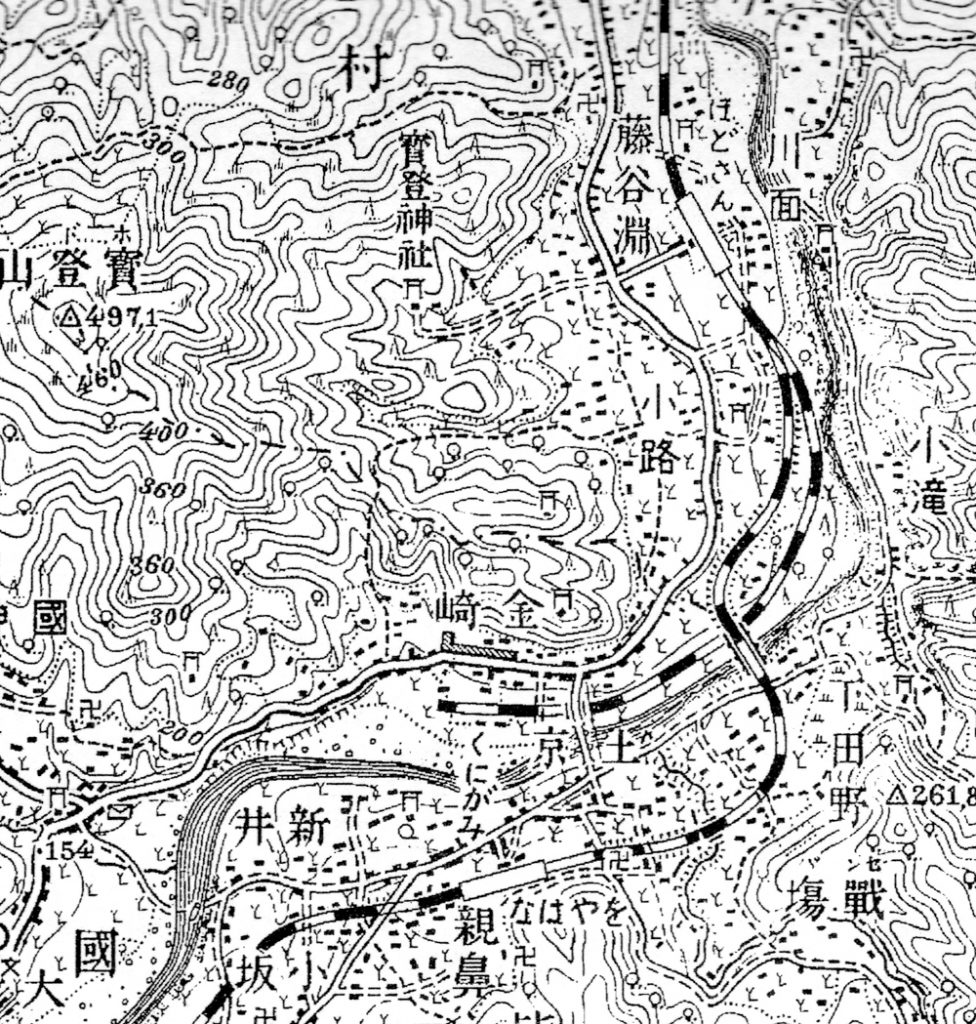

ドボ鉄082秩父盆地をめざして

東武鉄道伊勢崎線の羽生(はにゅう)からJR東日本高崎線の熊谷を経て、東武鉄道東上線の寄居、西武鉄道秩父線の西武秩父を結び、三峯神社の玄関口となる三峰口へと至る延長71.7kmの秩父鉄道は、1899(明治32)年に上武鉄 […] ...

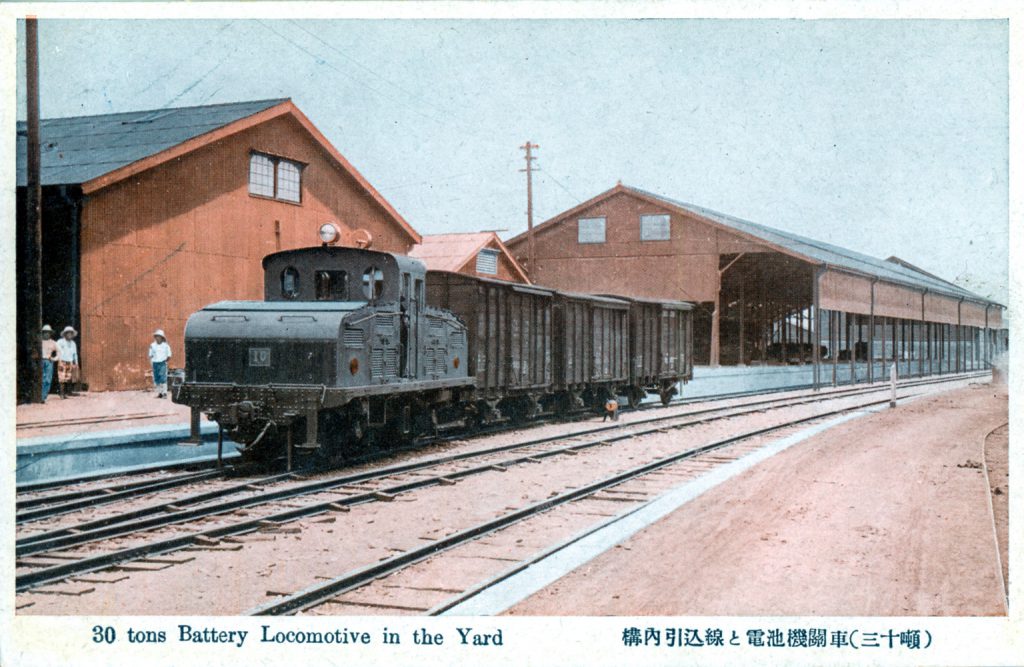

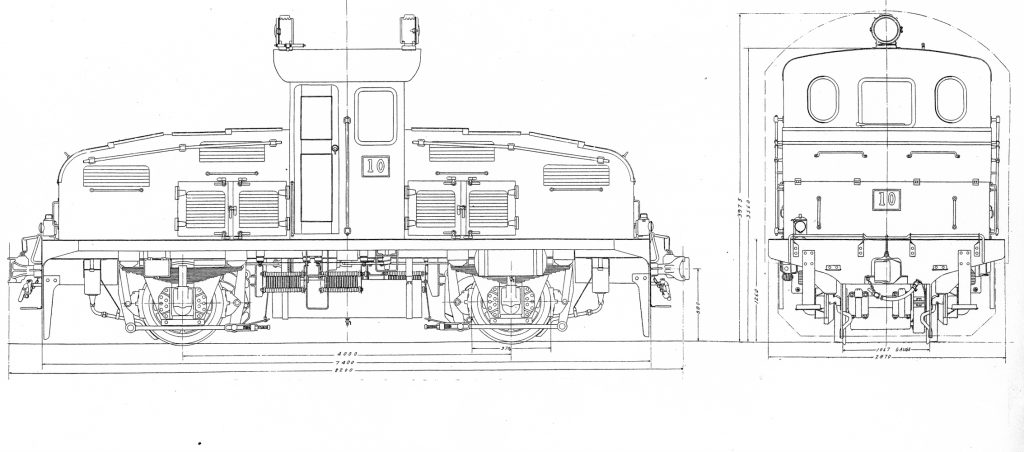

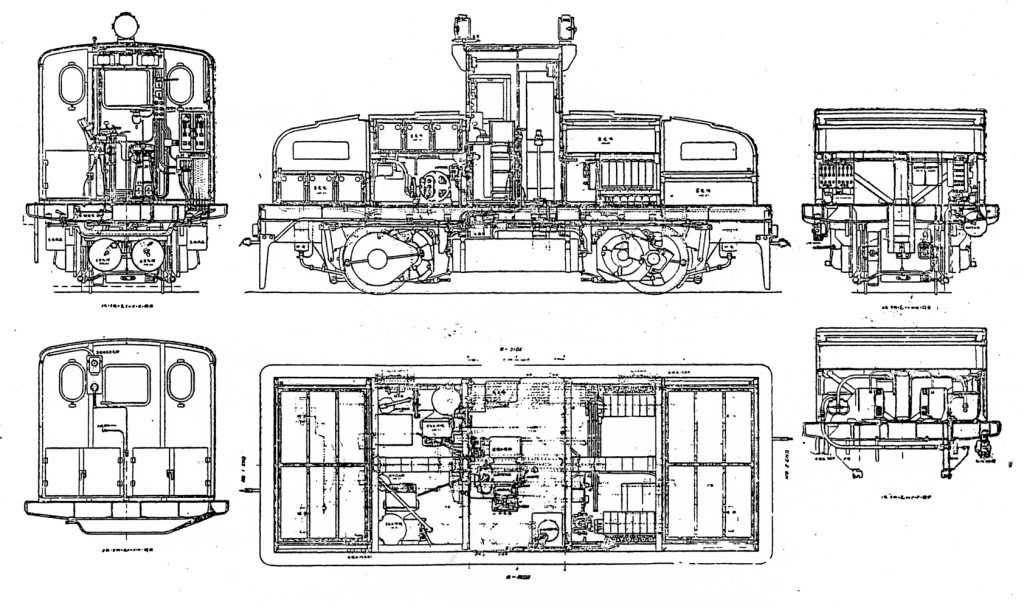

ドボ鉄081蓄電池車と専用鉄道

蓄電池を用いた電気車の歴史は古く、1837年にイギリスのロバート・デビッドソンが発明した世界最初とされる電気機関車も蓄電池を用いていた。その後、1880(明治13)年にアメリカのフランク・スプレーグによって架線とトロリ […] ...

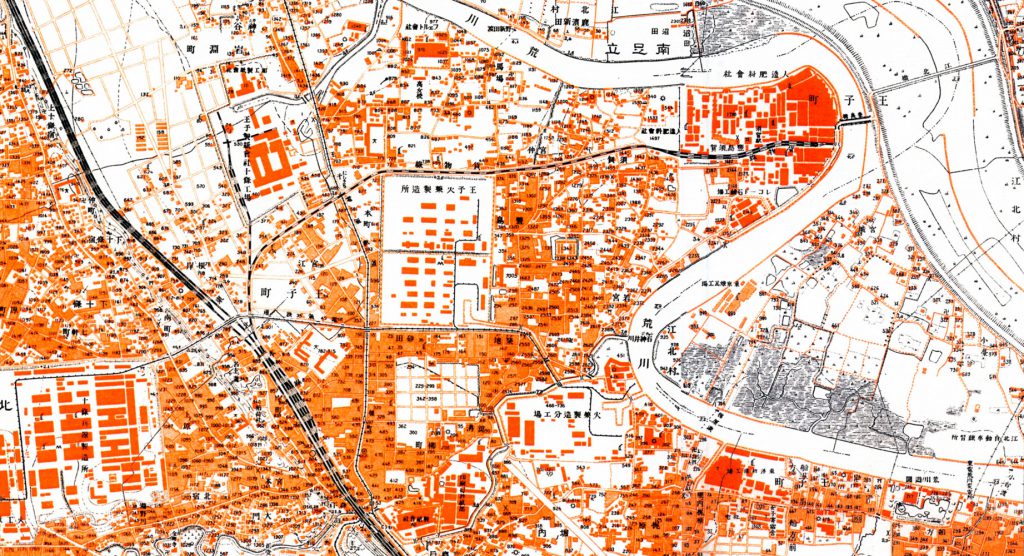

ドボ鉄080梅田貨物駅の開設

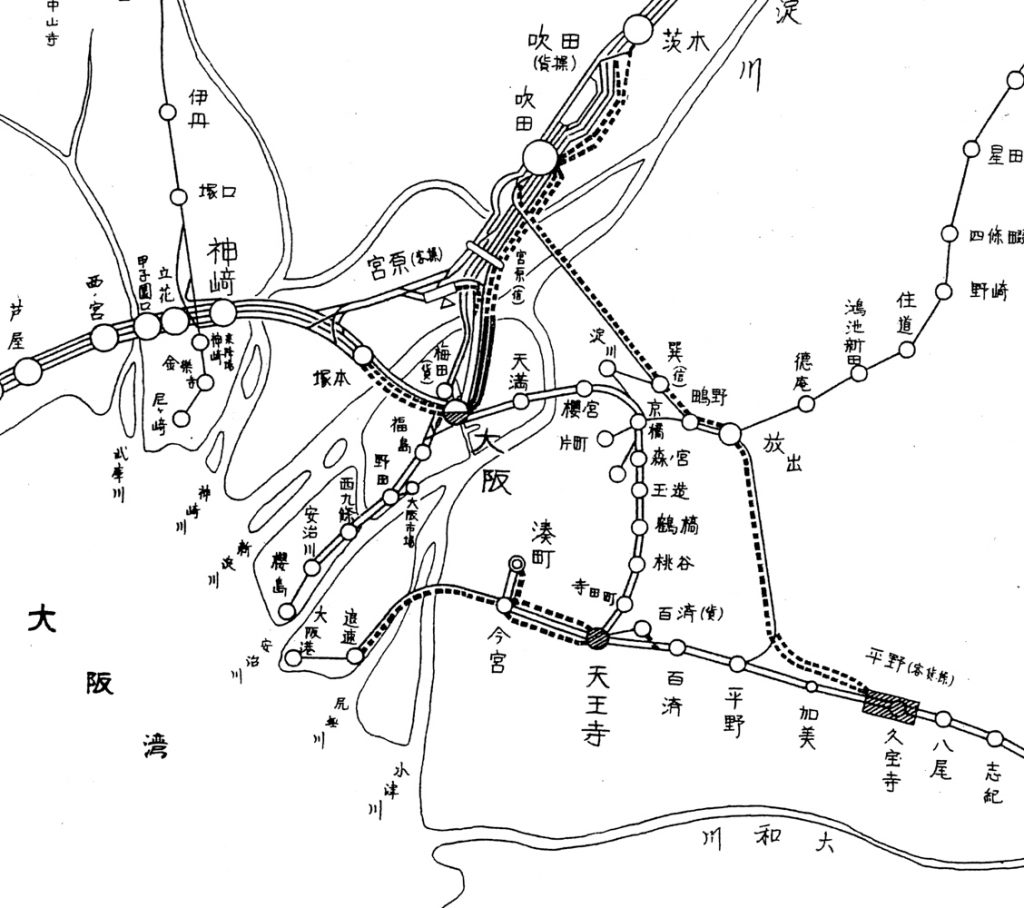

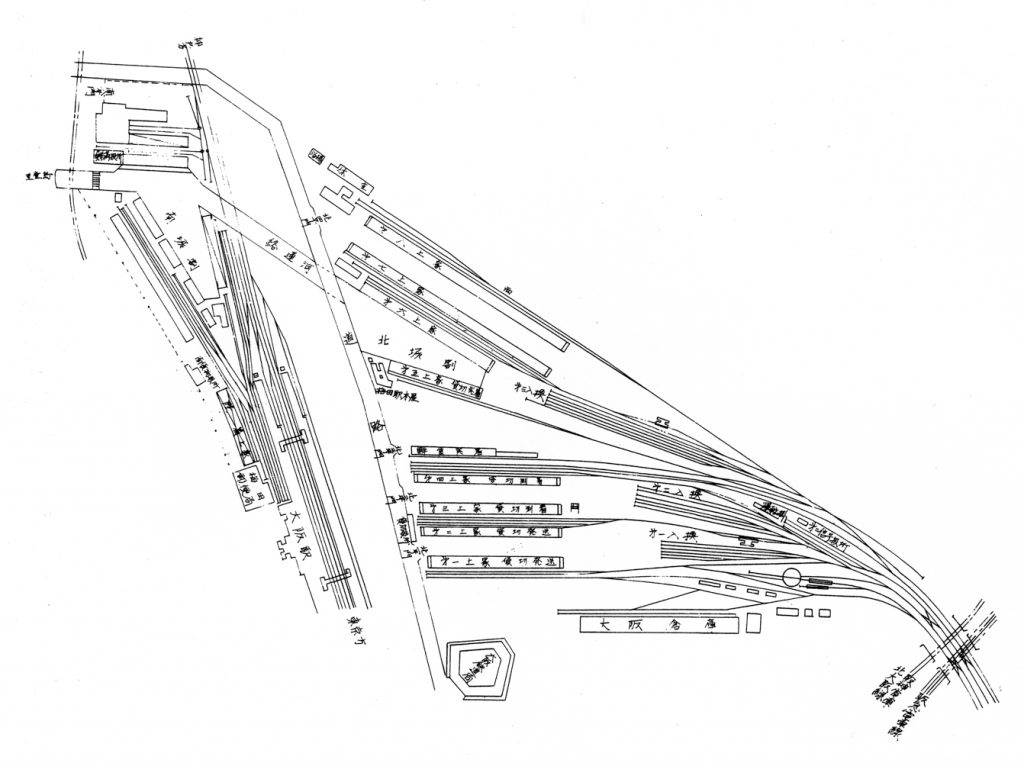

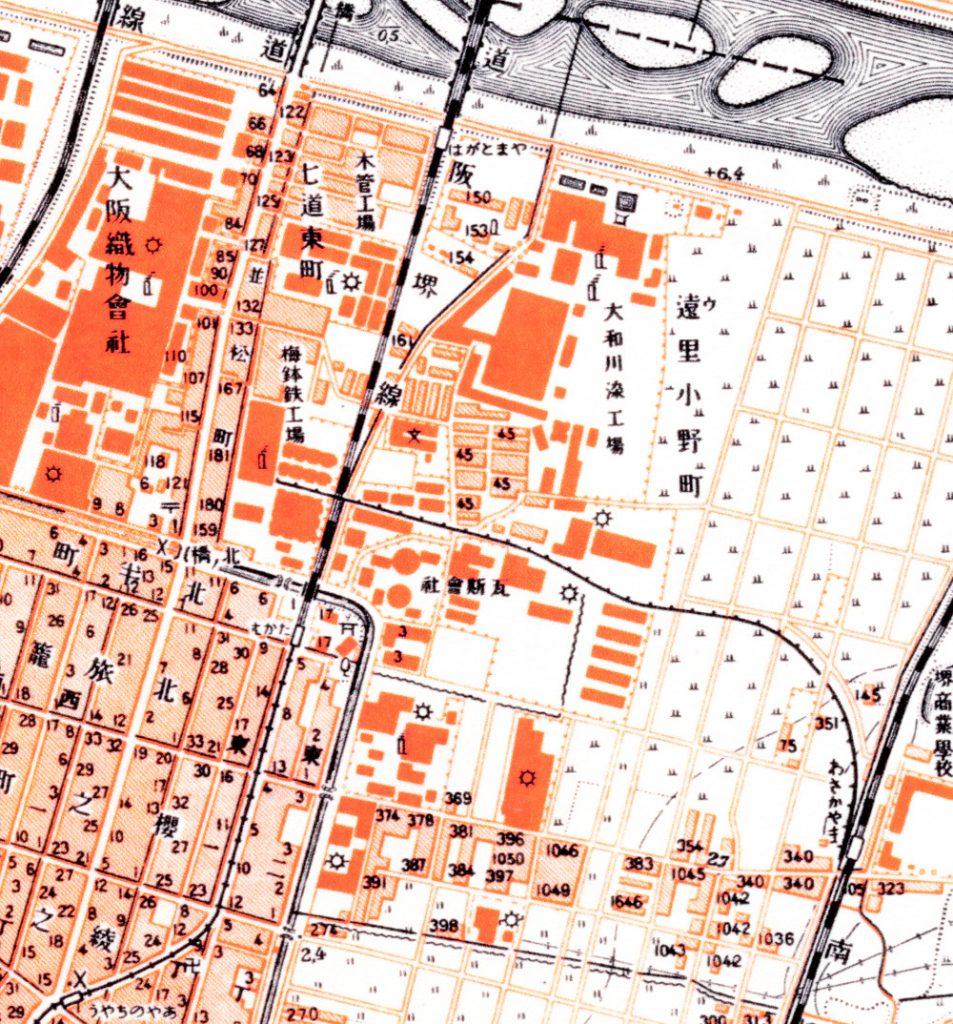

大阪周辺における鉄道貨物輸送網の整備は、1918(大正7)年から北方(ほっぽう)貨物線の建設に着手して開始された。北方貨物線は、淀川の右岸を短絡する東海道本線のバイパス路線として機能したため、大阪駅に発着する貨物を扱う […] ...

ドボ鉄079土岐川をさかのぼる

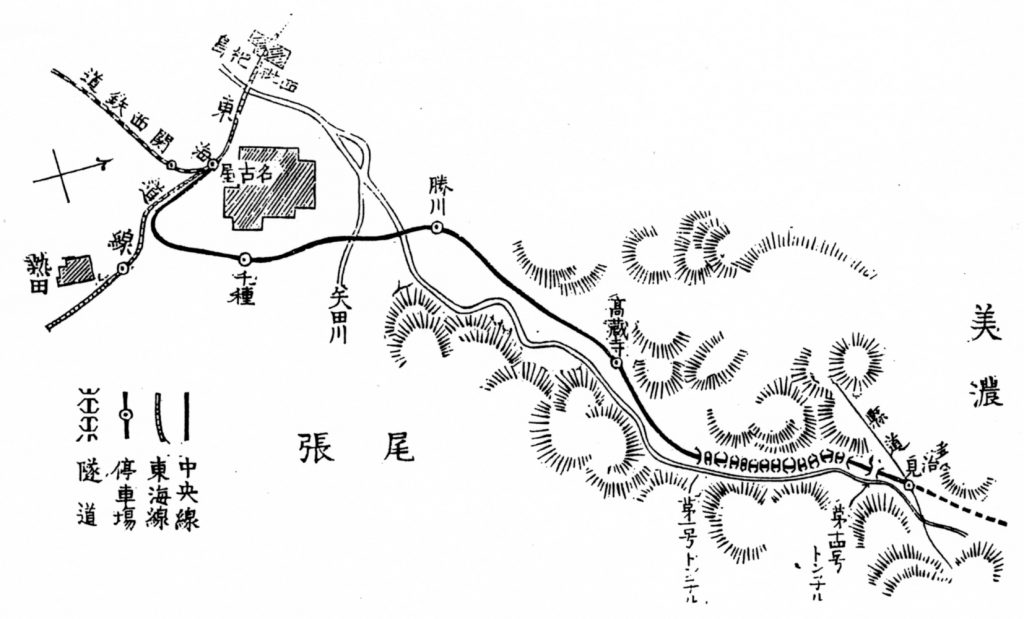

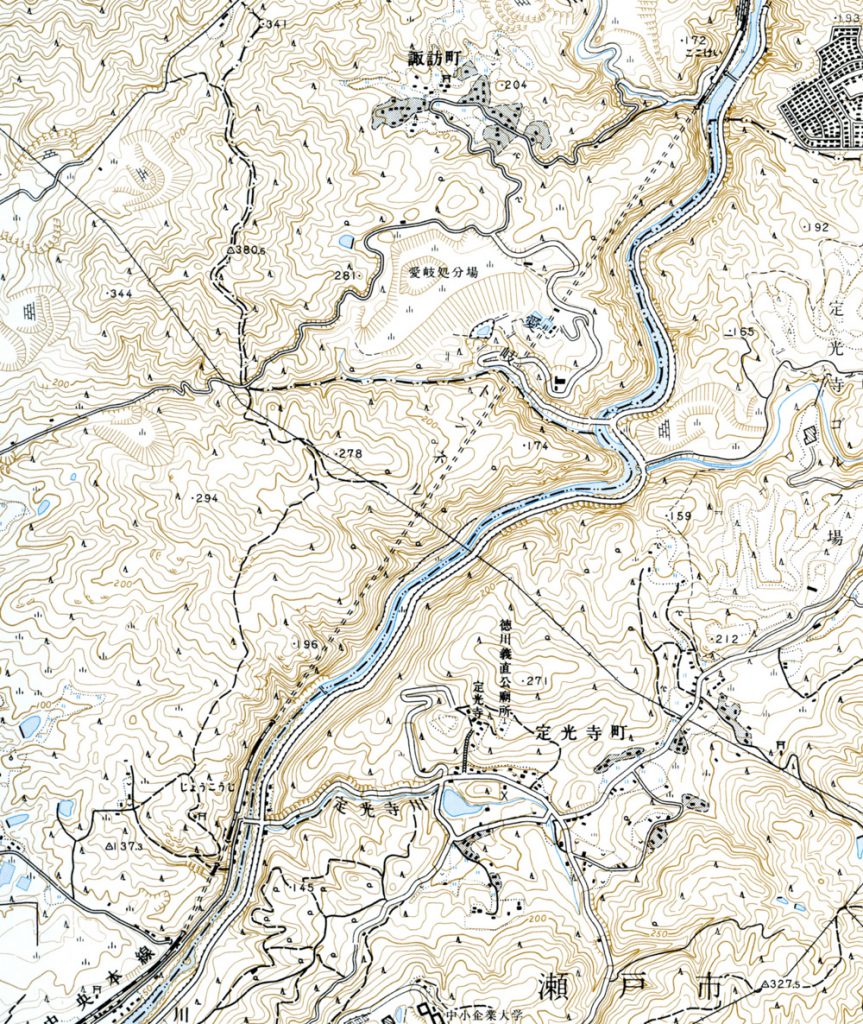

中央本線のうち、名古屋側は中央西線として建設が進められ、1896(明治29)年に名古屋鉄道局出張所が設置されて、中央東線との接続点となる宮ノ越をめざして全34工区に分割して工事が開始された。愛知県と岐阜県の県境に位置す […] ...

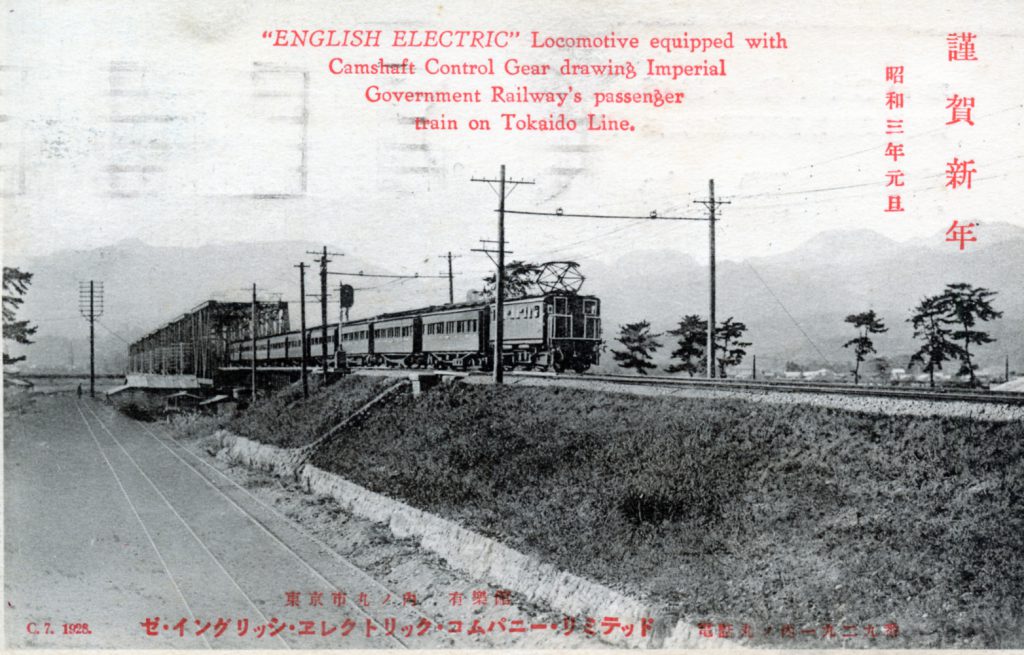

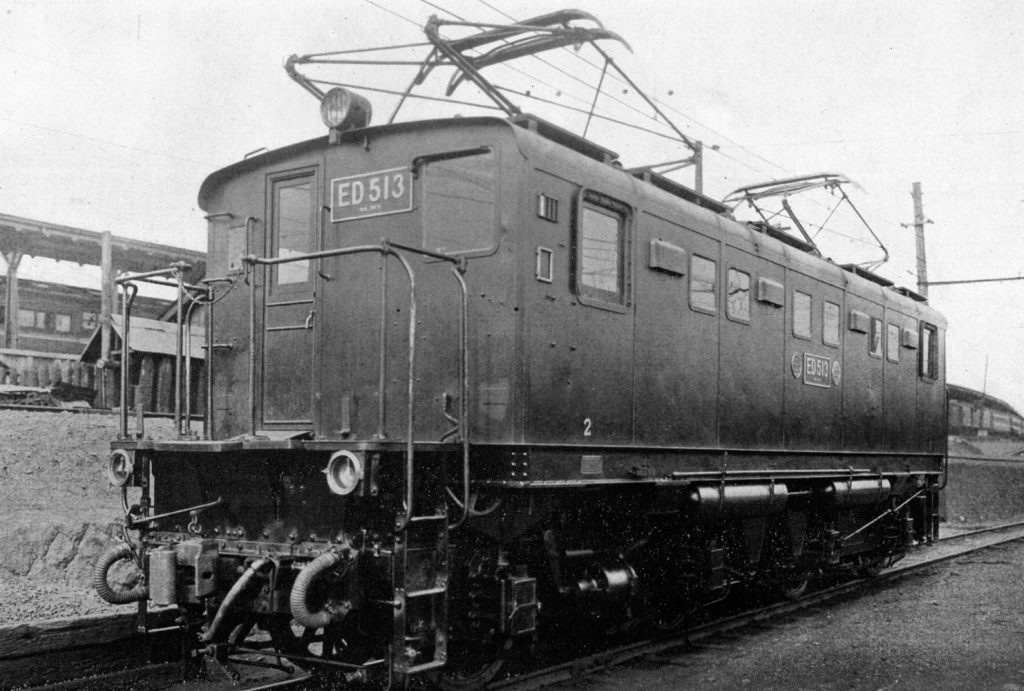

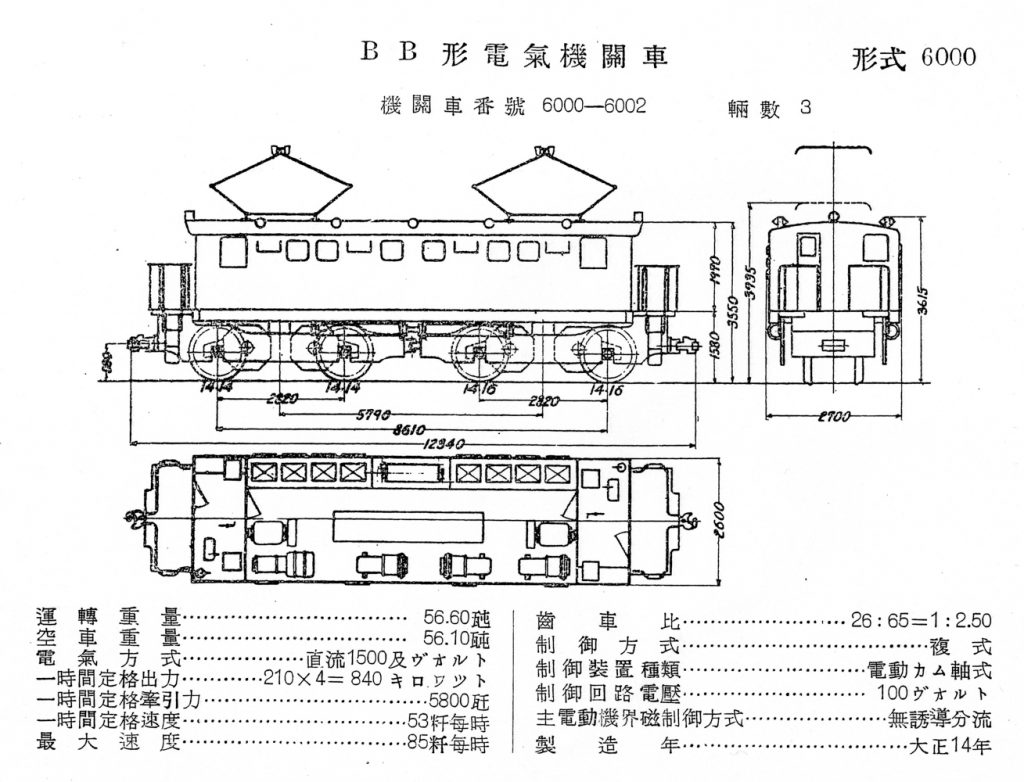

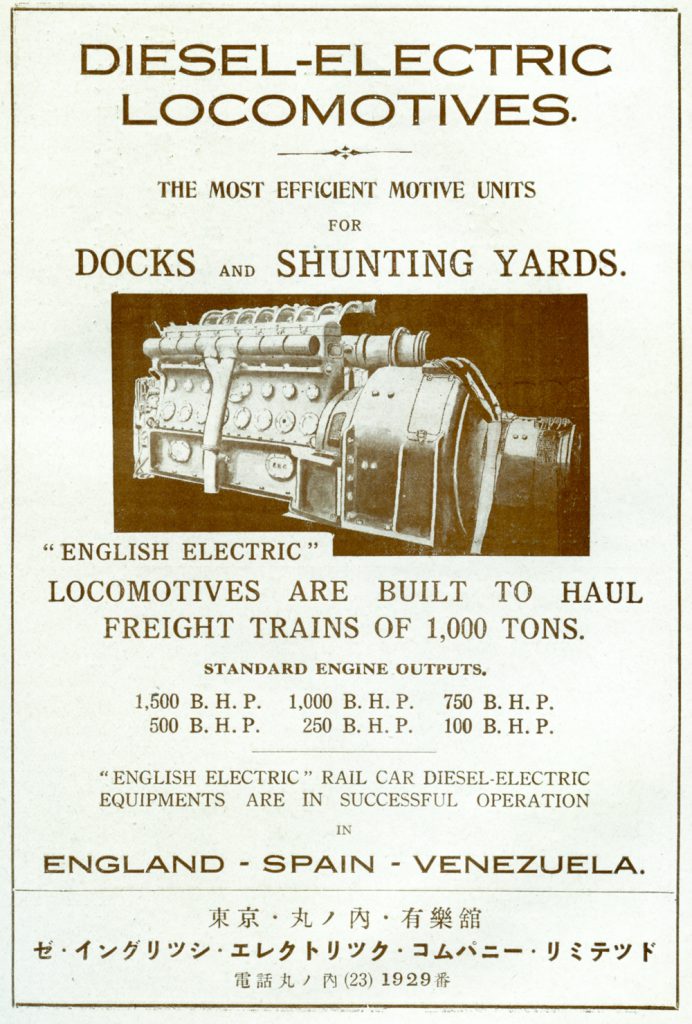

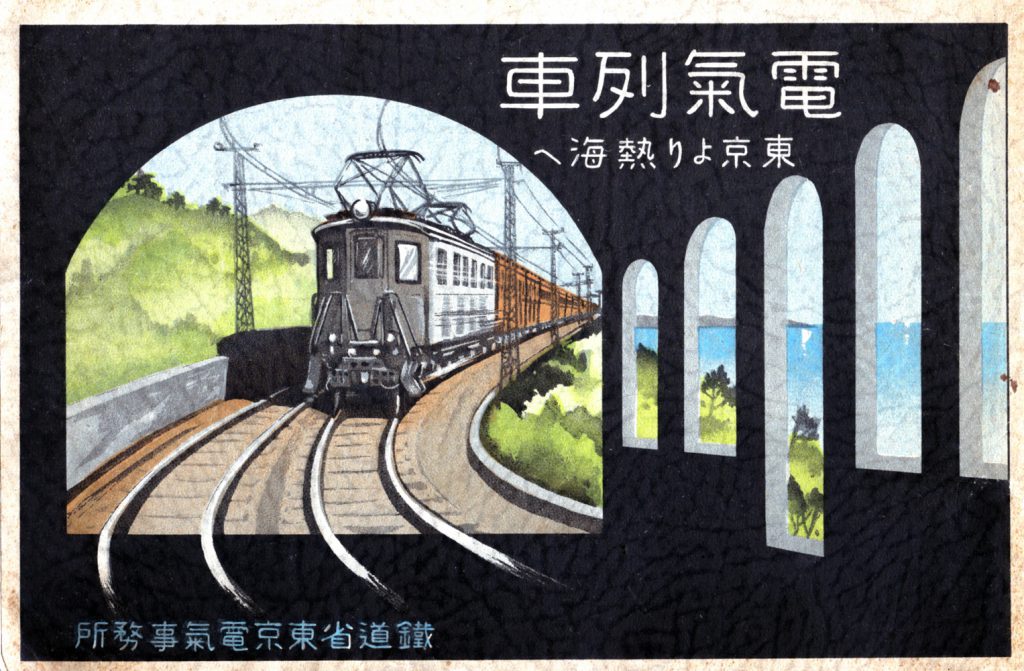

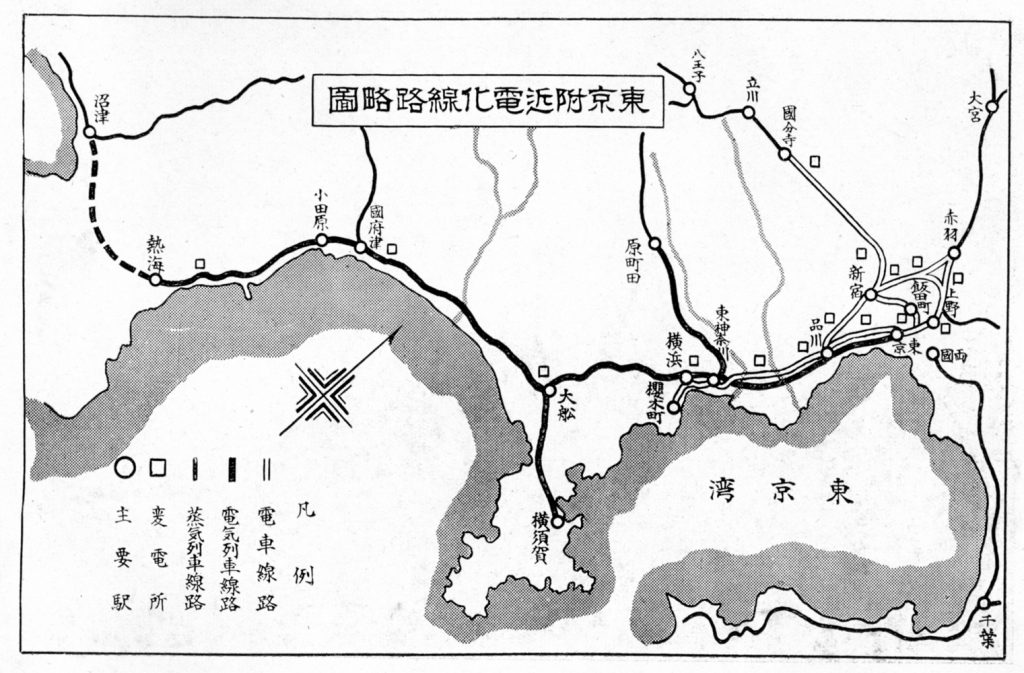

ドボ鉄078幹線鉄道の電化

日本の鉄道は、蒸気機関車によってスタートし、ほどなく電気鉄道も実用化されたが、主として都市内の路面電車として普及し、そのほかでは1904(明治37)年の甲武鉄道市街線、1907(明治40)年の南海鉄道の電化がその先駆と […] ...

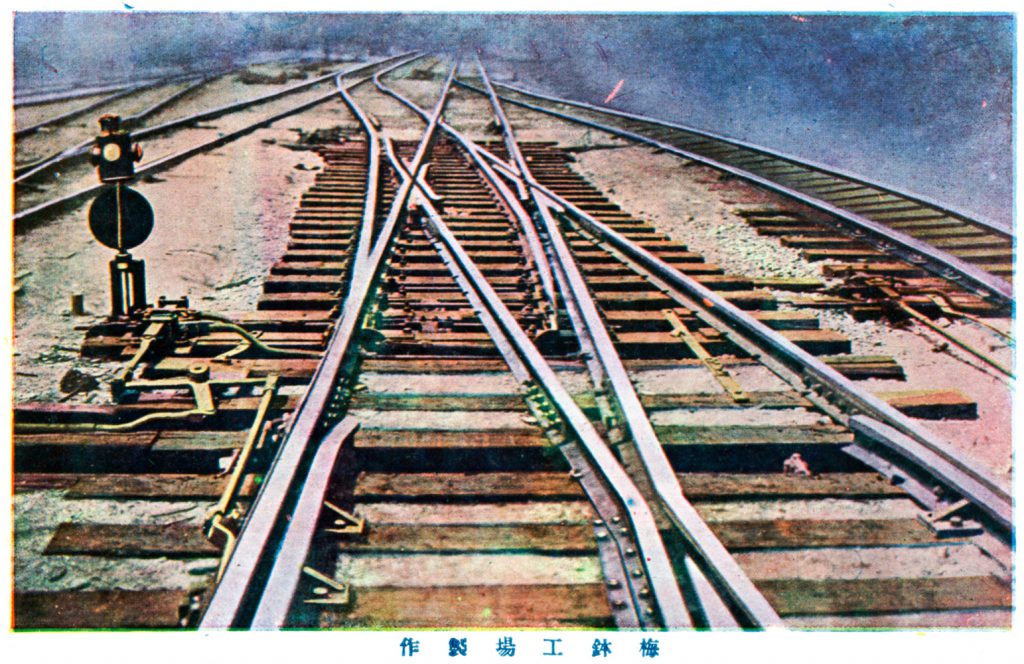

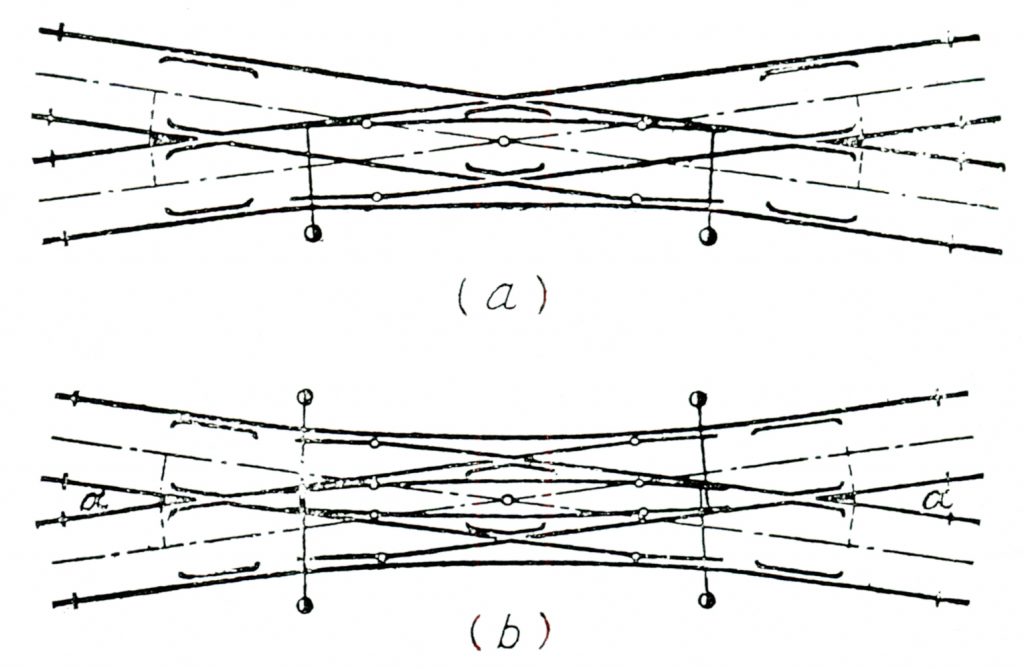

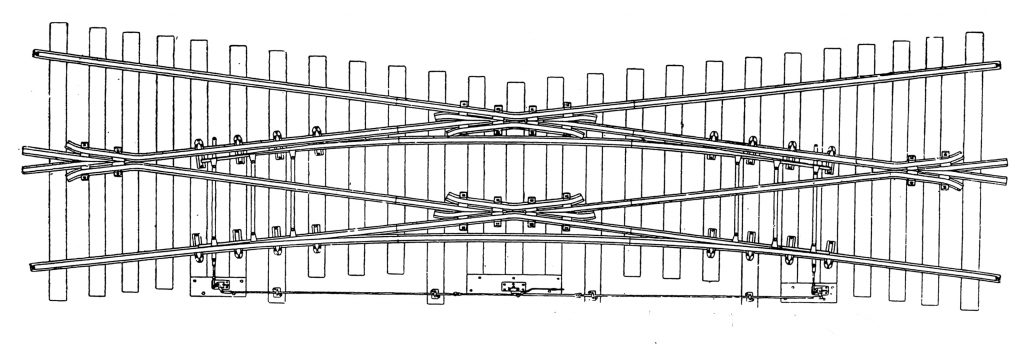

ドボ鉄077梅鉢鉄工場製の亘線付交叉

「亘線(わたりせん)付交叉(こうさ)」とは「スリップスイッチ」のことで、かつてシングルスリップスイッチのことを片側亘線付交叉、ダブルスリップスイッチのことを両側亘線付交叉と称し、現在では「渡り線付交差」と表される。 […] ...

ドボ鉄076ゴジラの初上陸

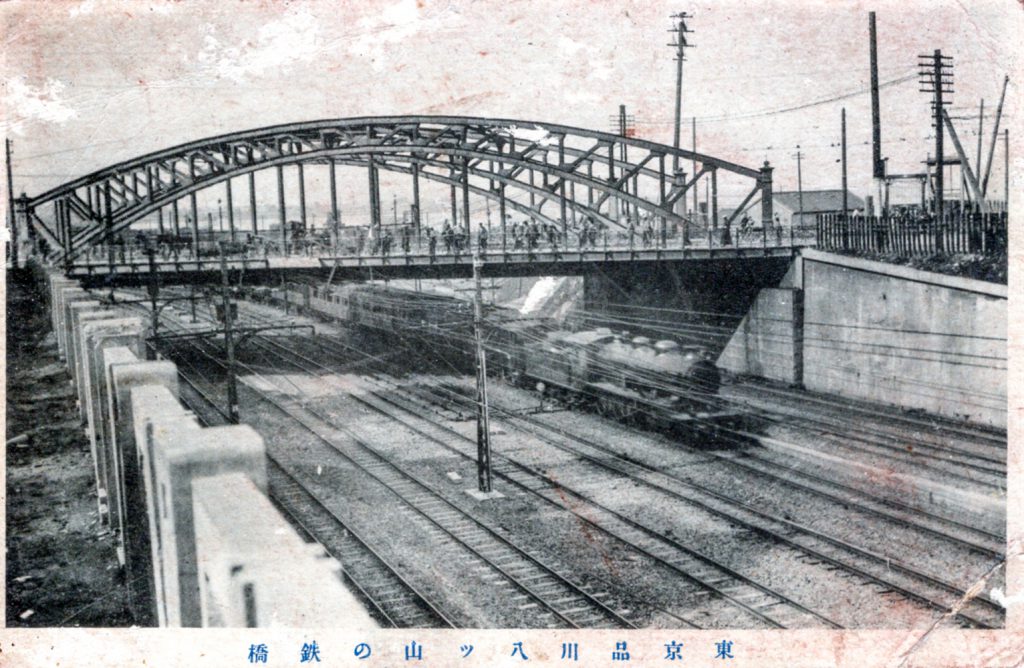

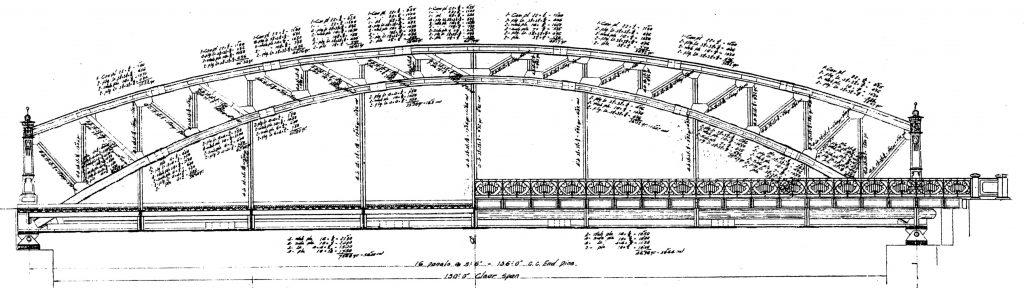

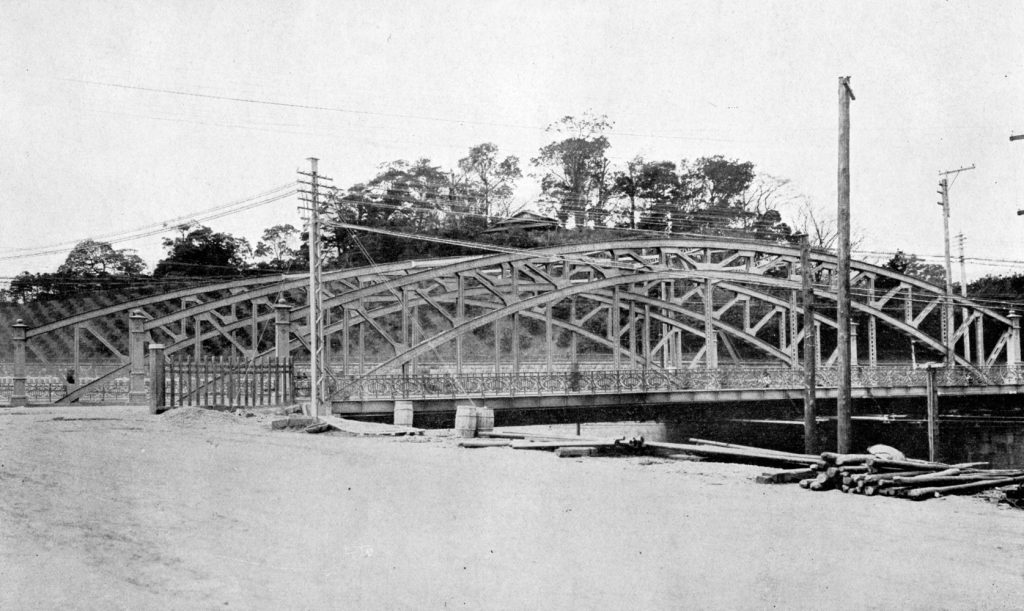

1954(昭和29)年に公開された田中友幸監督の映画「ゴジラ」によれば、東京湾に出現したゴジラは、品川沖から品川駅構内に上陸し、東海道本線の上を跨いでいた八ッ山橋を破壊した後、悠然と東京湾へ引揚げた。当時は、まだ東京タ […] ...

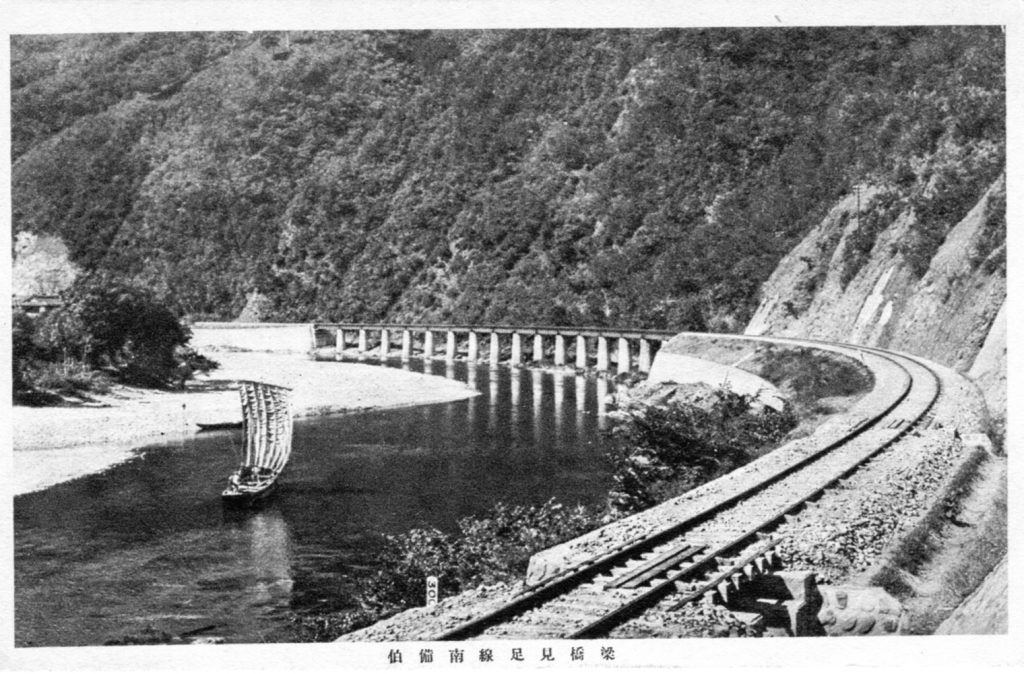

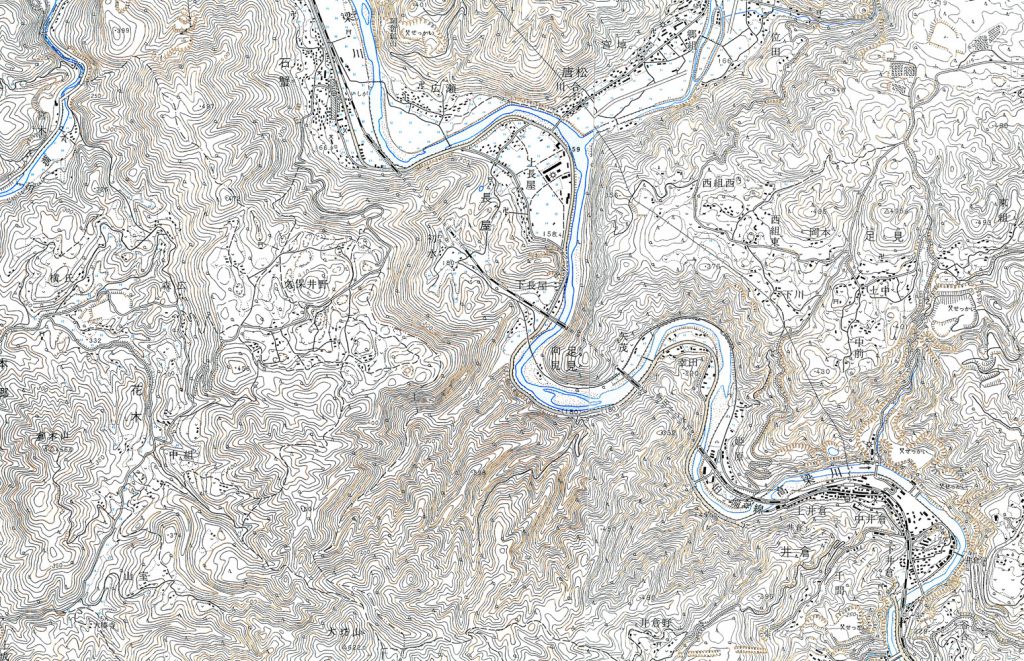

ドボ鉄074高梁川をさかのぼる

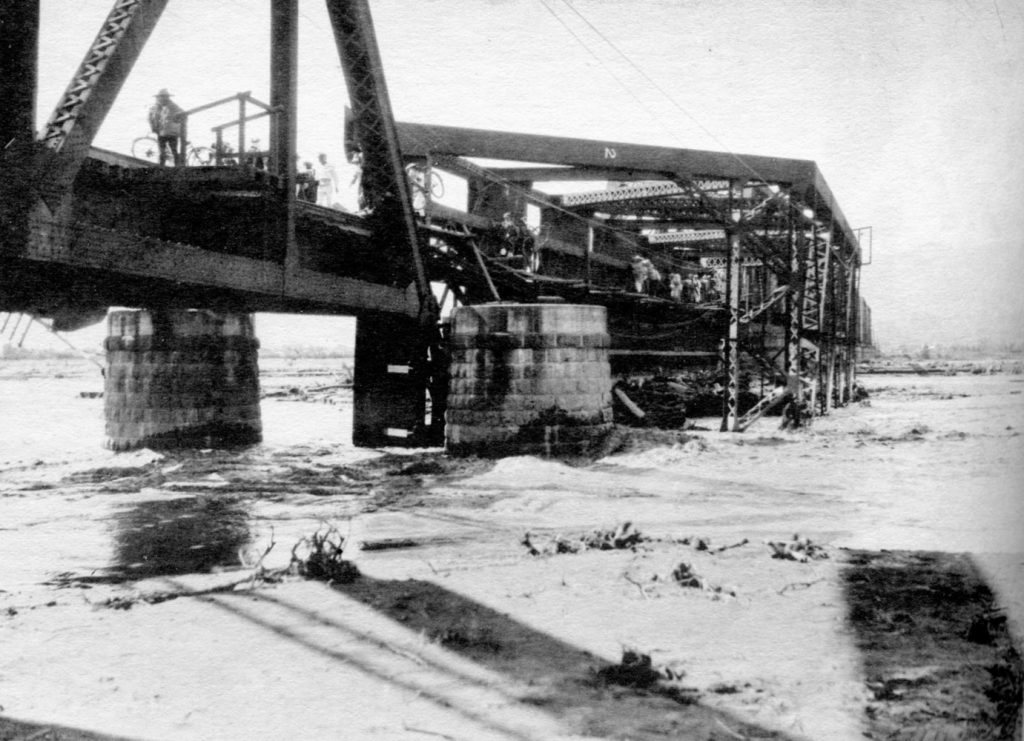

山陽本線の倉敷を起点として、高梁川をさかのぼり、新見を経て山陰本線の伯耆大山を結ぶ伯備線は、陰陽連絡鉄道として1928(昭和3)年10月25日に全通した延長139.6km(開業時)の路線である。工事は伯耆大山~新見間を […] ...

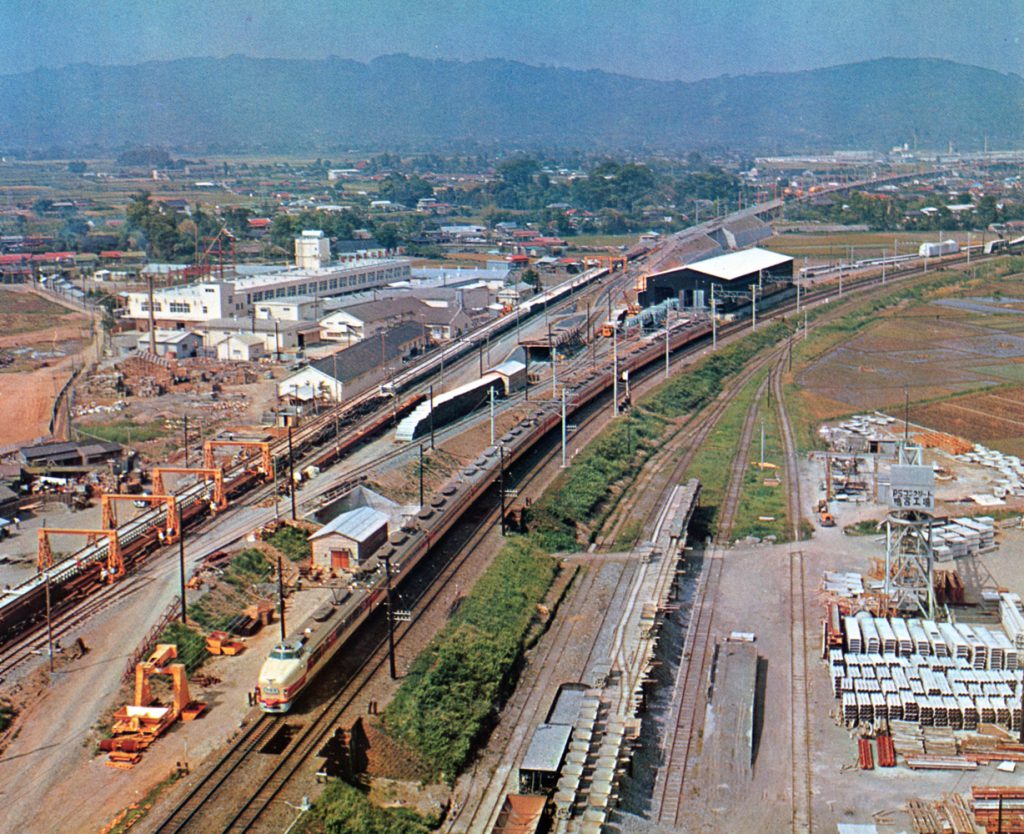

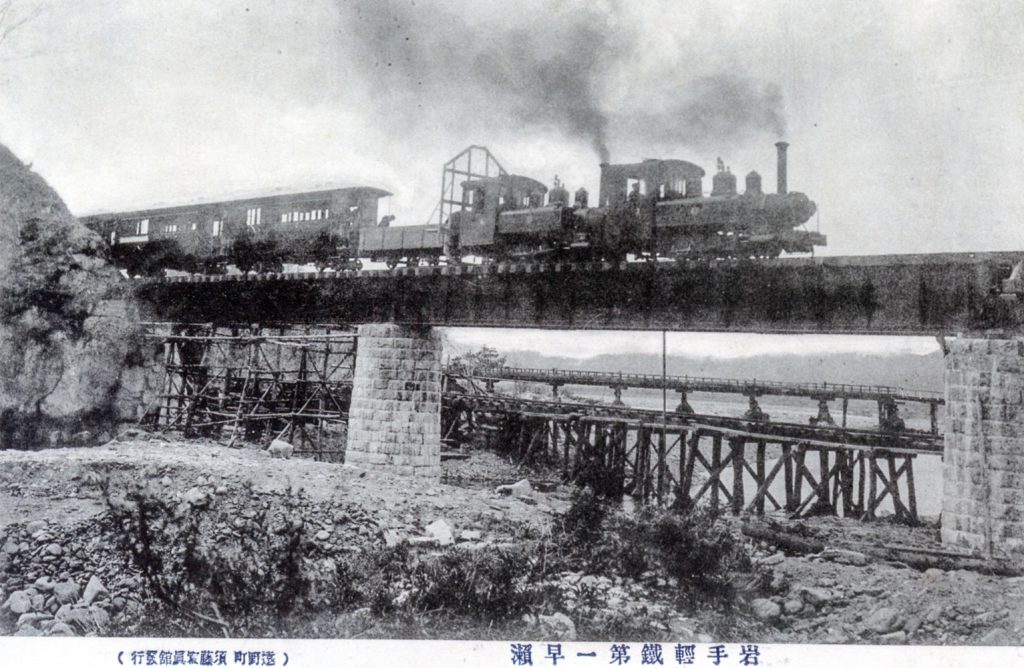

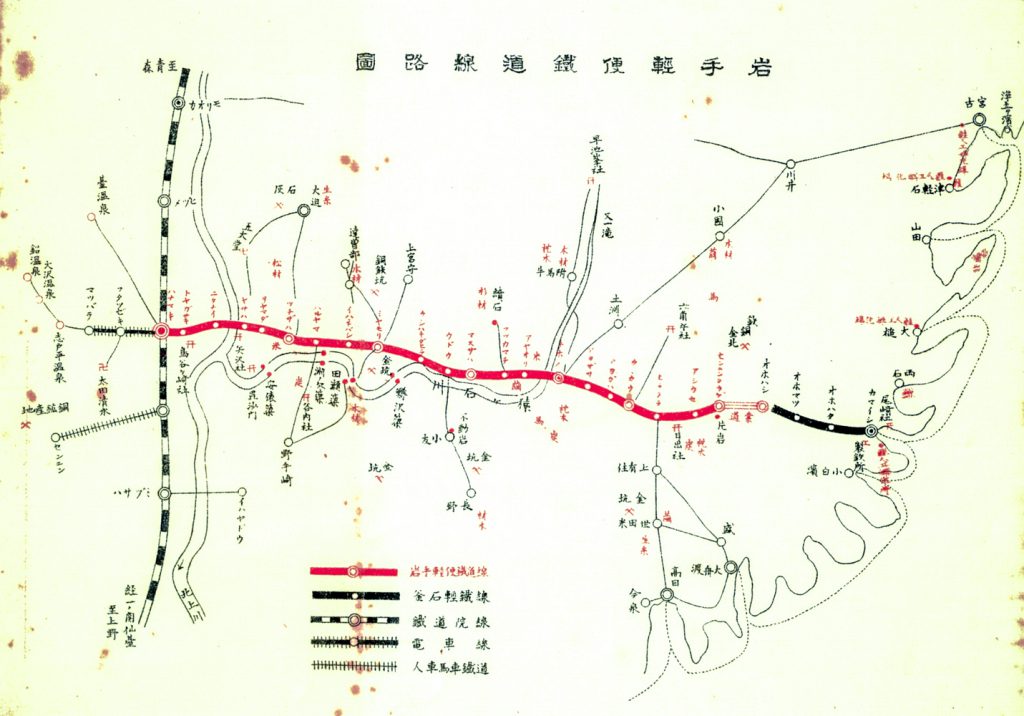

ドボ鉄075銀河鉄道の建設

東北本線の花巻を起点として、釜石までの延長90.2kmを結ぶ釜石線のうち、花巻~仙人峠間の65.4kmは、岩手軽便鉄道という私鉄によって軌間762mmの軽便鉄道として建設され、さらに仙人峠~大橋間の3.6kmを索道で結 […] ...