ドボ鉄162ラーメン高架橋の登場

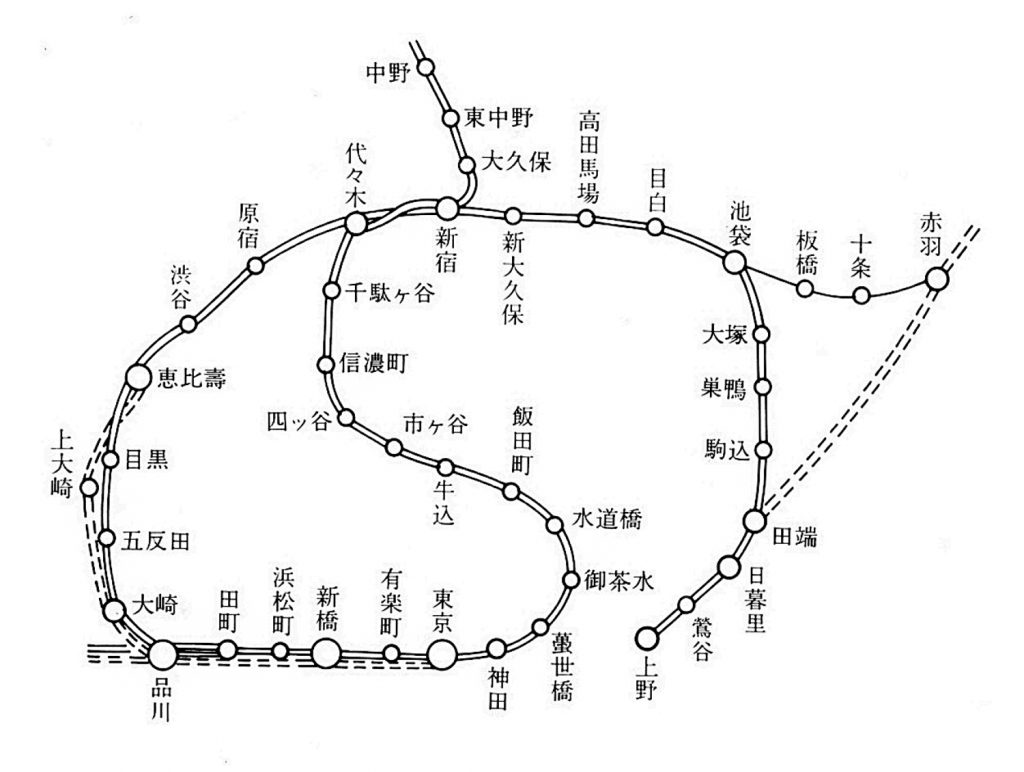

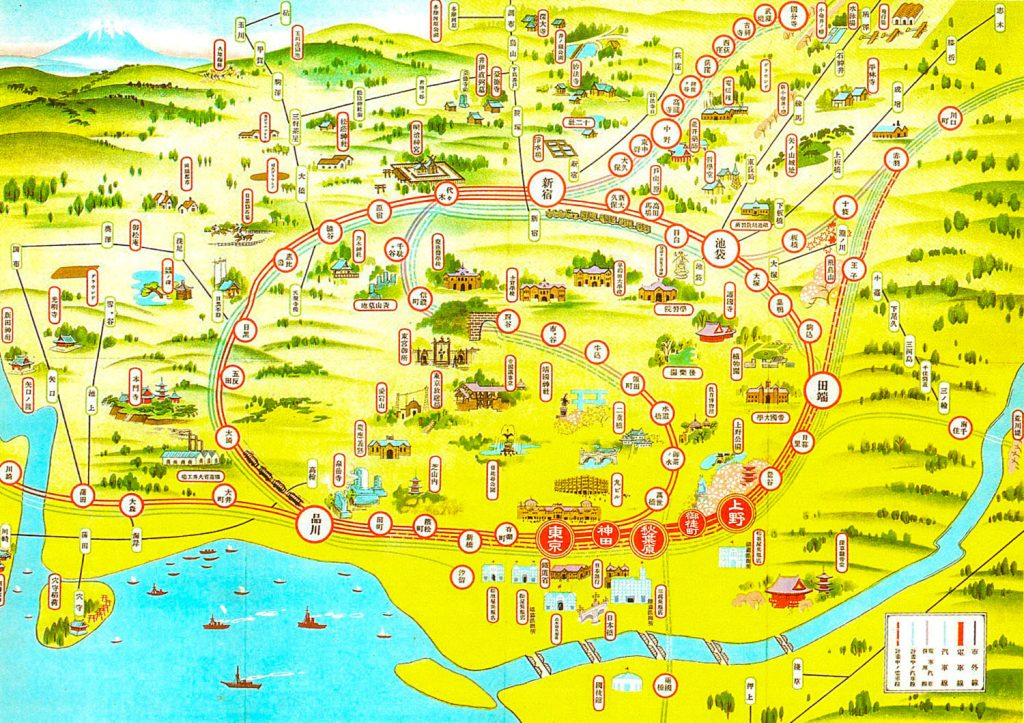

山手線の環状運転は、当初から意図していたわけではなく、いくつかの路線をつなぎ合わせているうちに、結果的に環状線が成立した。このため、線路名称としての山手線は、品川を起点として渋谷、新宿、池袋を経て田端が終点となり、品川 […] ...

ドボ鉄163日本最長のケーブルカー

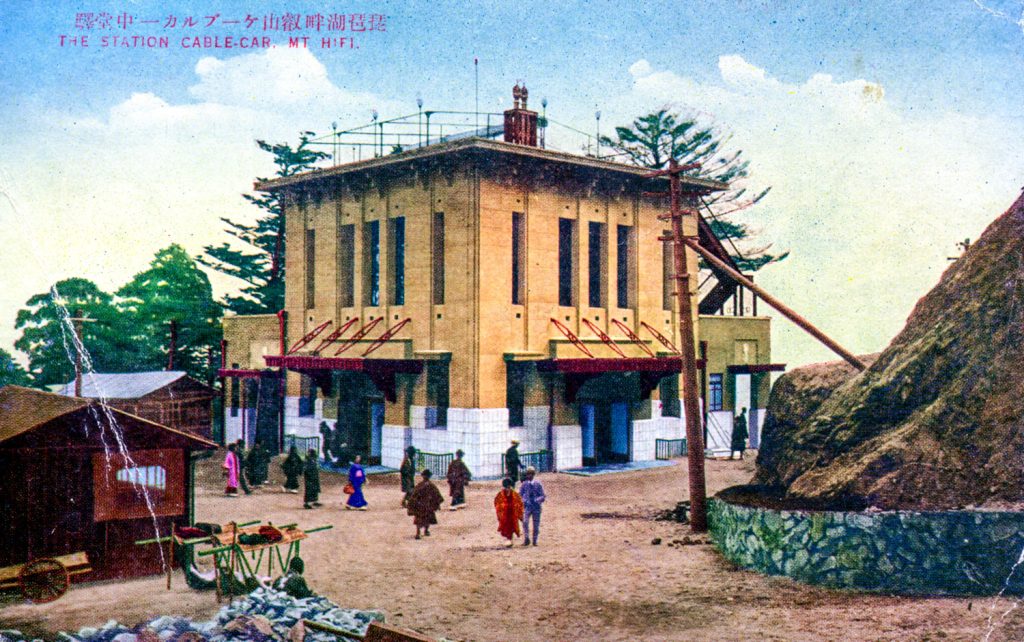

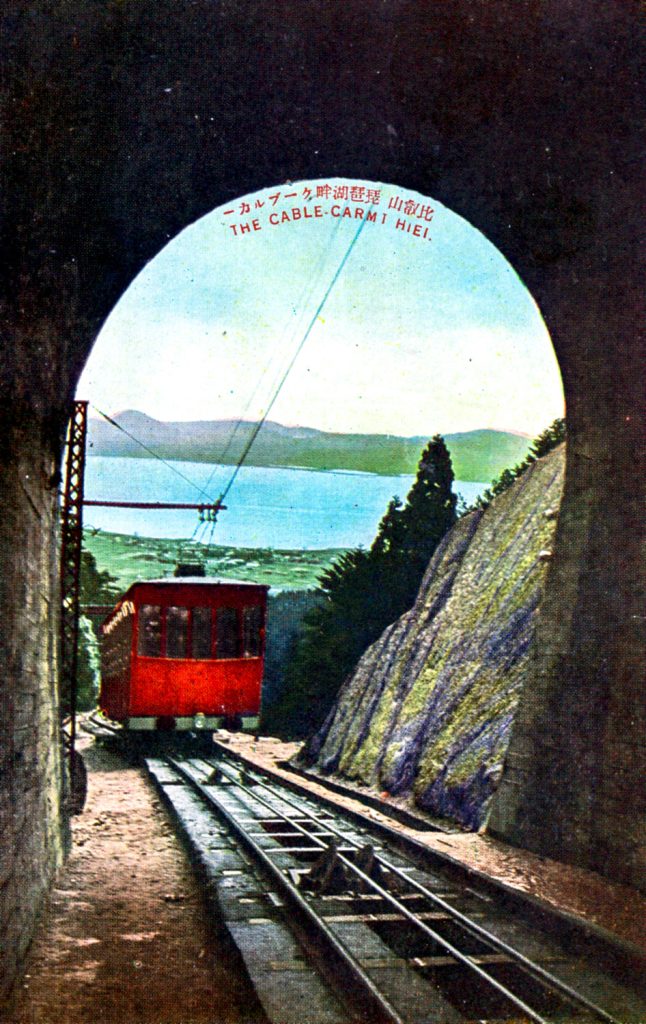

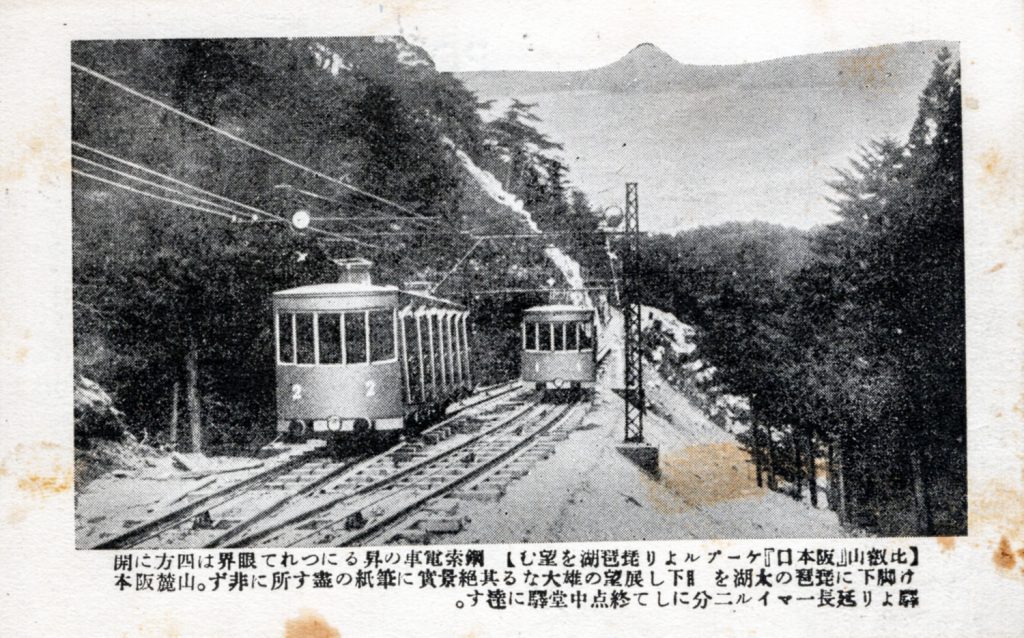

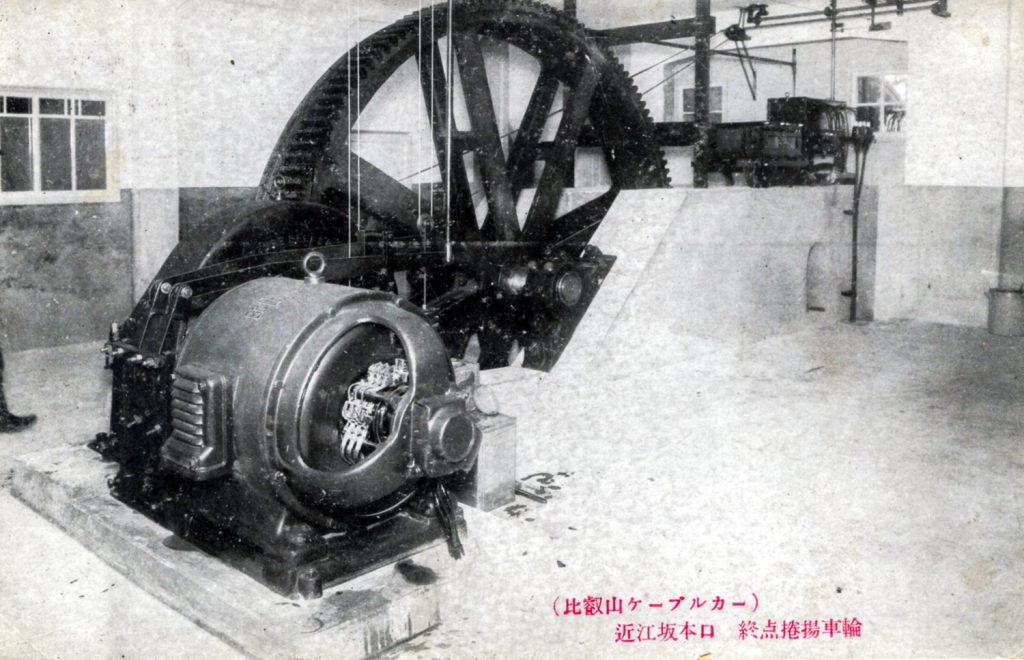

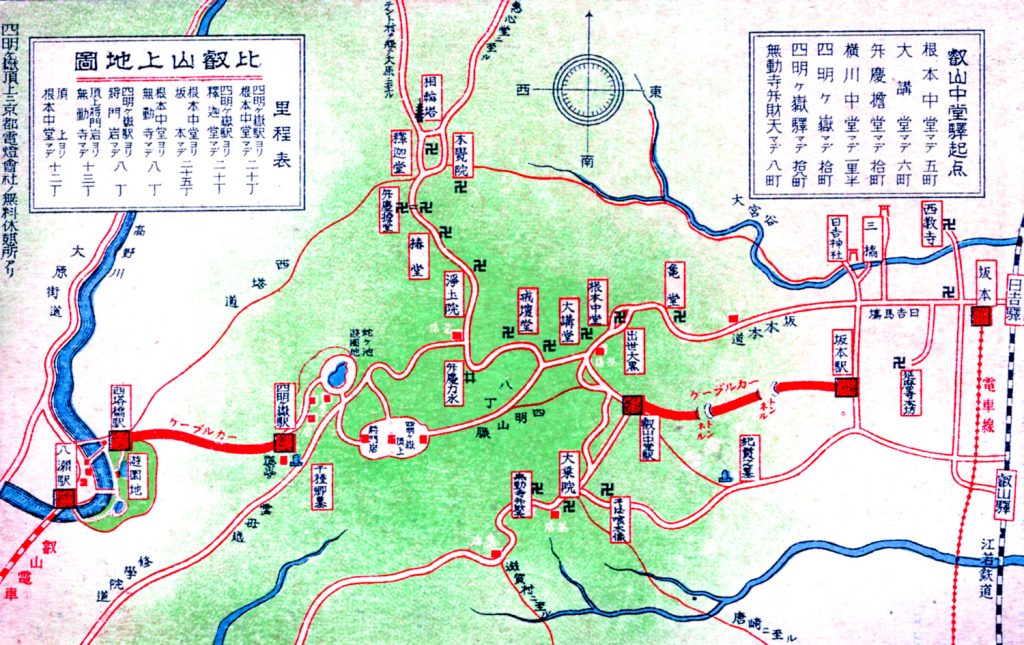

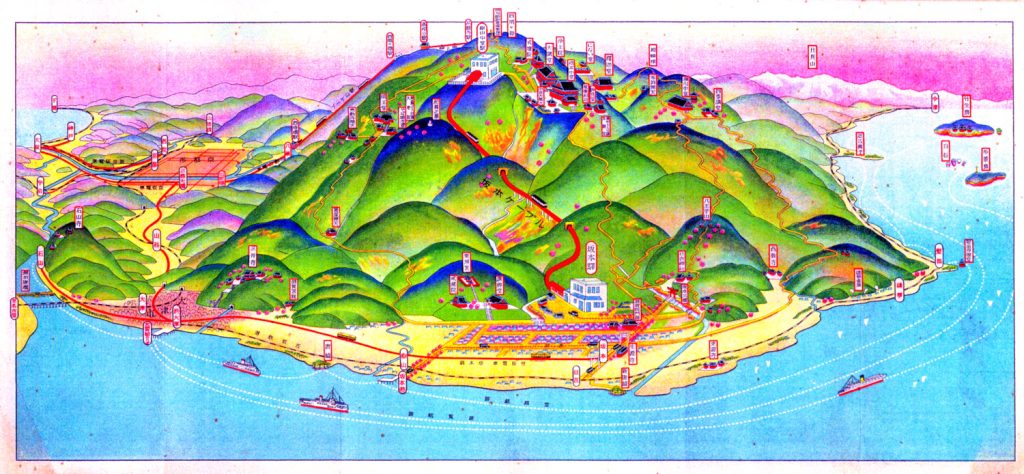

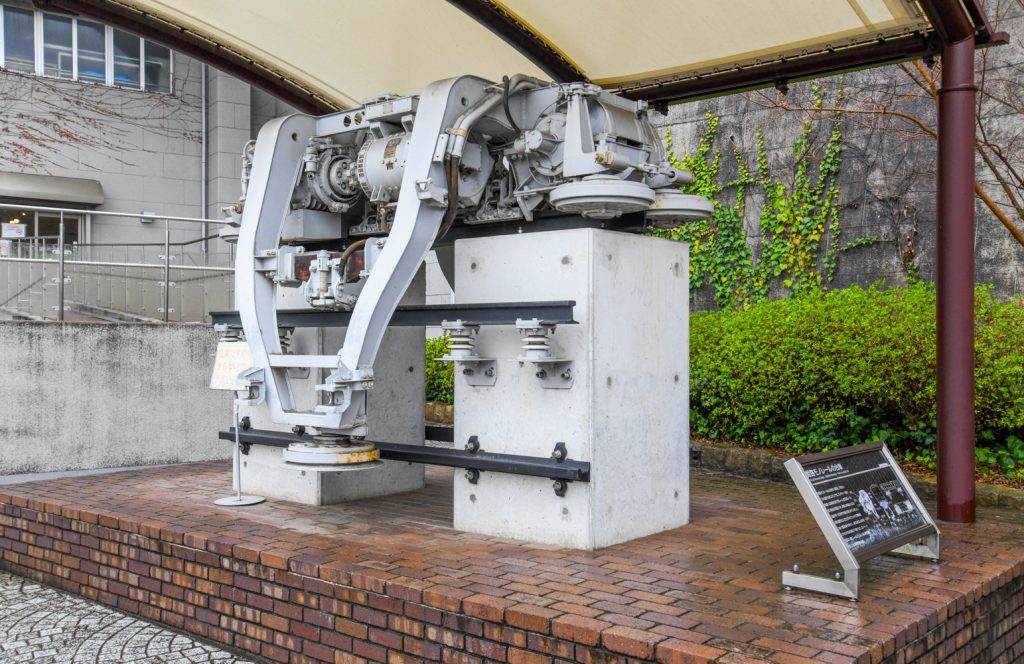

ケーブルカーは、日本語で「鋼索鉄道」と呼ばれ、急勾配を登攀するための鉄道の一種である。普通の鉄道と同様に2本のレールを使うが、車両には動力装置が無いため自走はできず、地上にある動力装置と車両をケーブルでつないで引っ張り […] ...

ドボ鉄161日本最初の市営モノレール

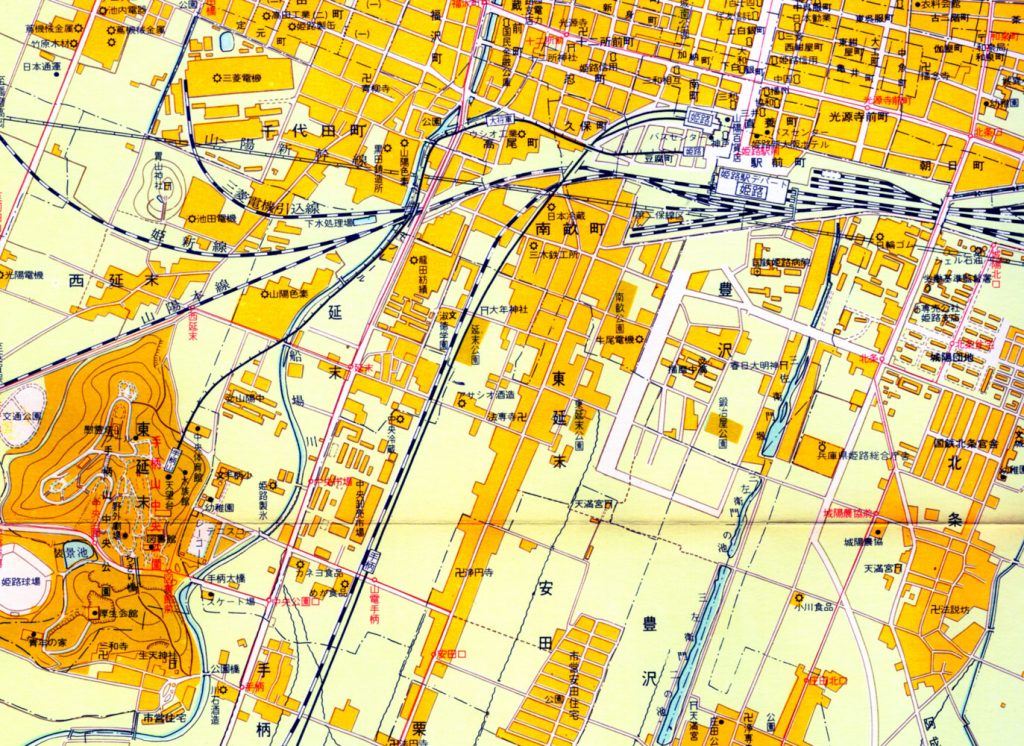

1964(昭和39)年に東京モノレールが開業して、都市鉄道としてのモノレールに注目が集まると、各地でその導入に向けた動きが活発となった。姫路市では、姫路駅と観光地である手柄山を結ぶ交通機関としてモノレールを導入すること […] ...

ドボ鉄160支笏湖畔のダブルワーレントラス

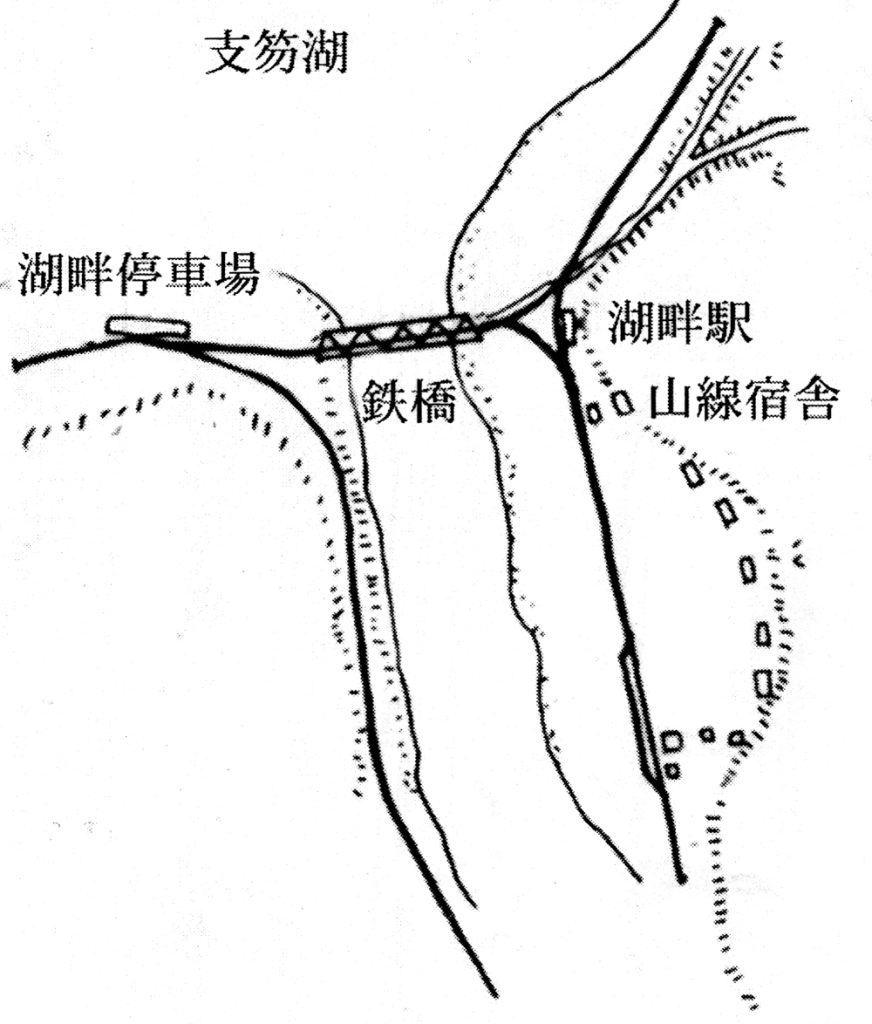

王子製紙苫小牧工場専用鉄道(一般に「王子軽便鉄道・山線」などと称する)は、1908(明治41)年に苫小牧貯木場へ支笏湖周辺の森林資源を運搬し、千歳川の河畔に建設された工場専用の水力発電所を結ぶ鉄道として開業した。山線は […] ...

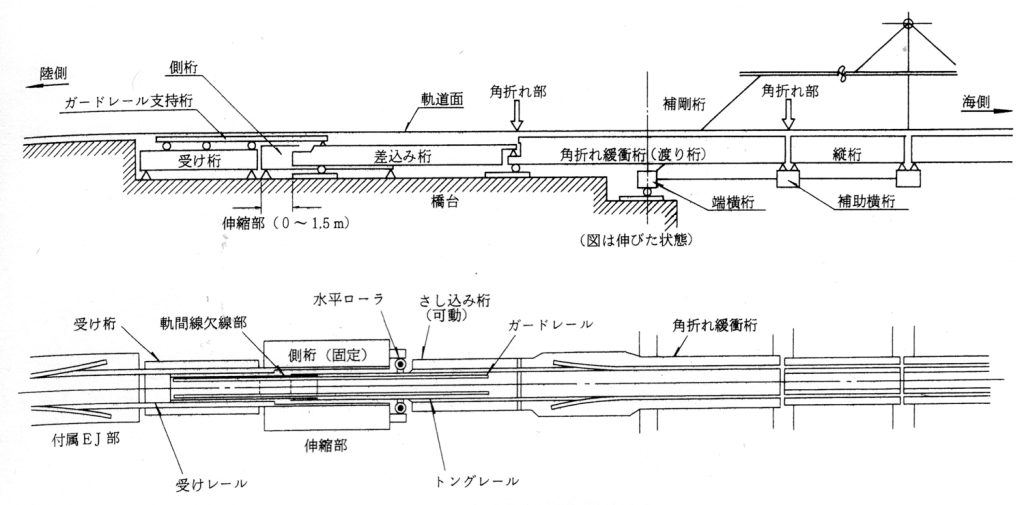

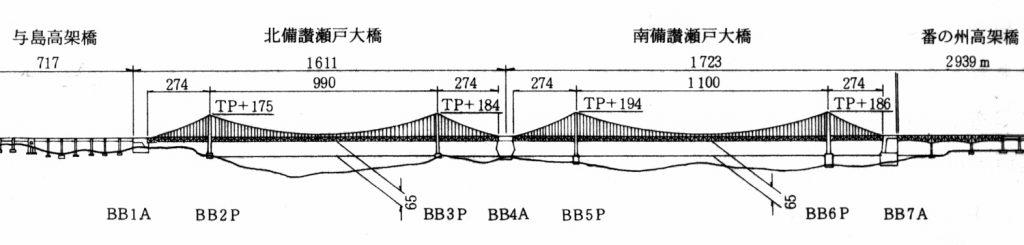

ドボ鉄159本州四国連絡橋の建設

本州四国連絡橋の建設は、1970(昭和45)年に本州四国連絡橋公団が設立されて本格化し、神戸・鳴門ルート、児島・坂出ルート、尾道・今治ルートの3ルートで瀬戸内海を渡ることとなった。このうち、児島・坂出ルートは、道路と鉄 […] ...

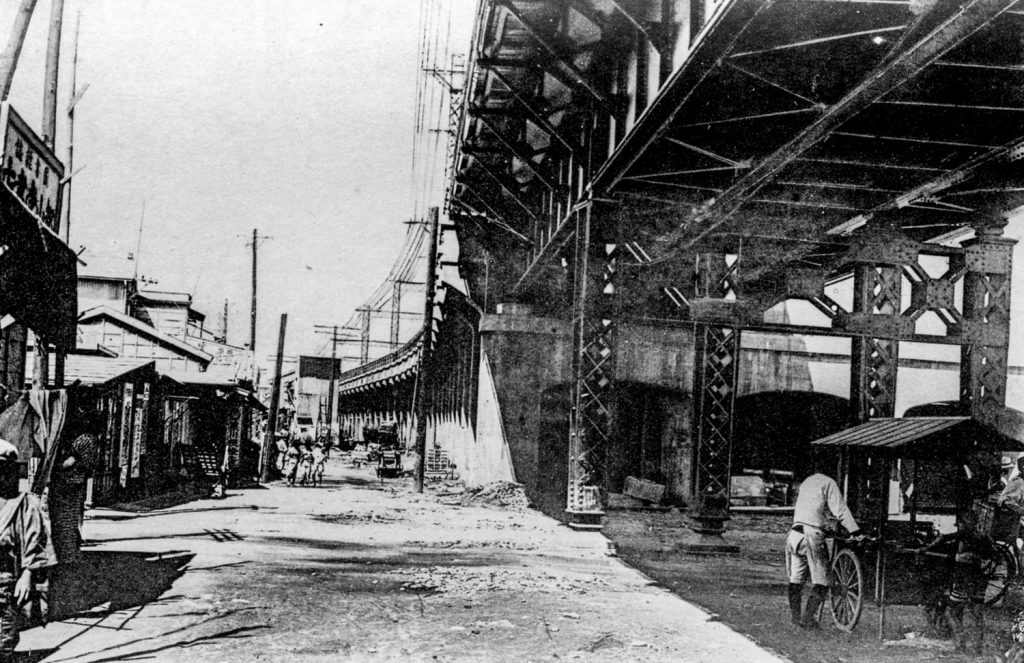

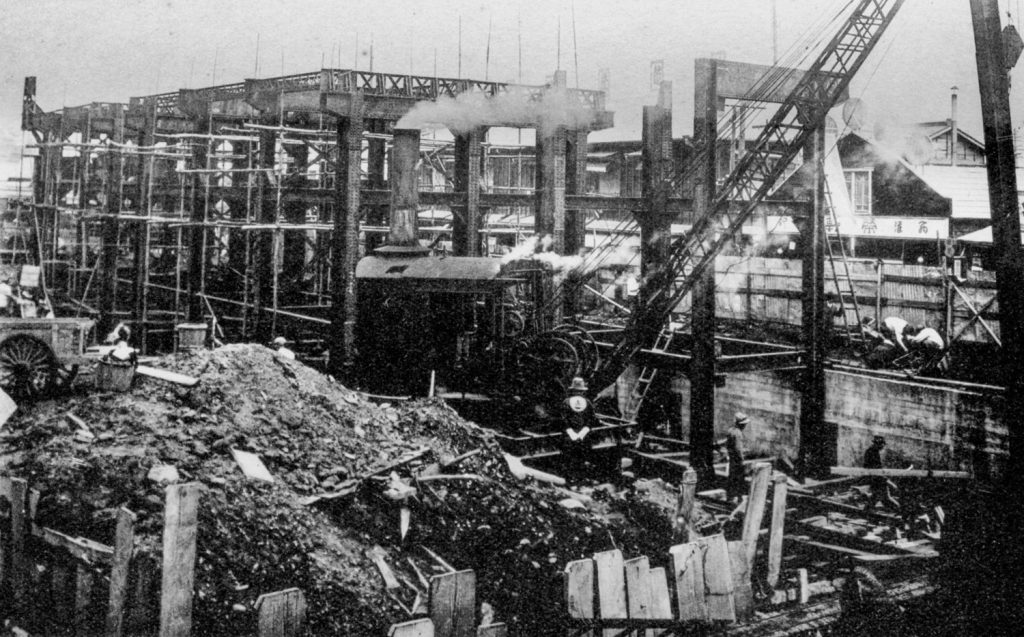

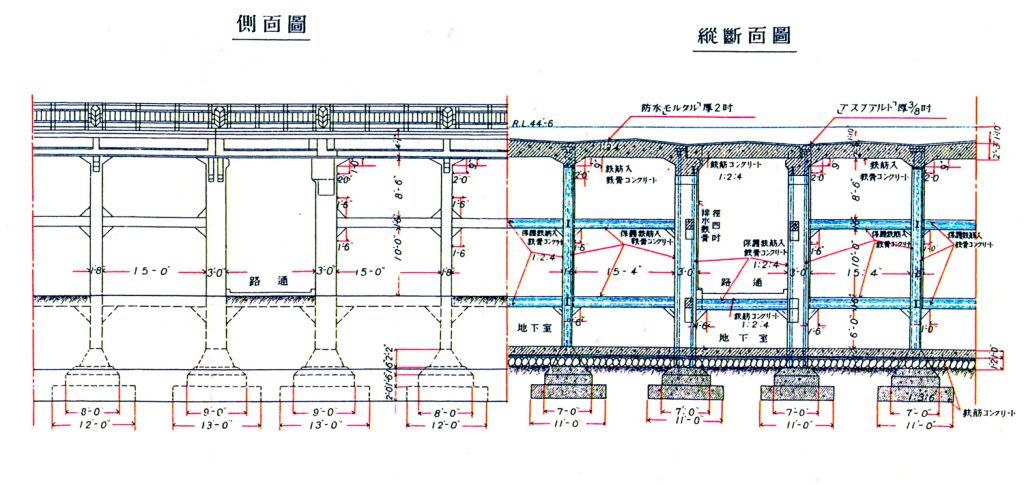

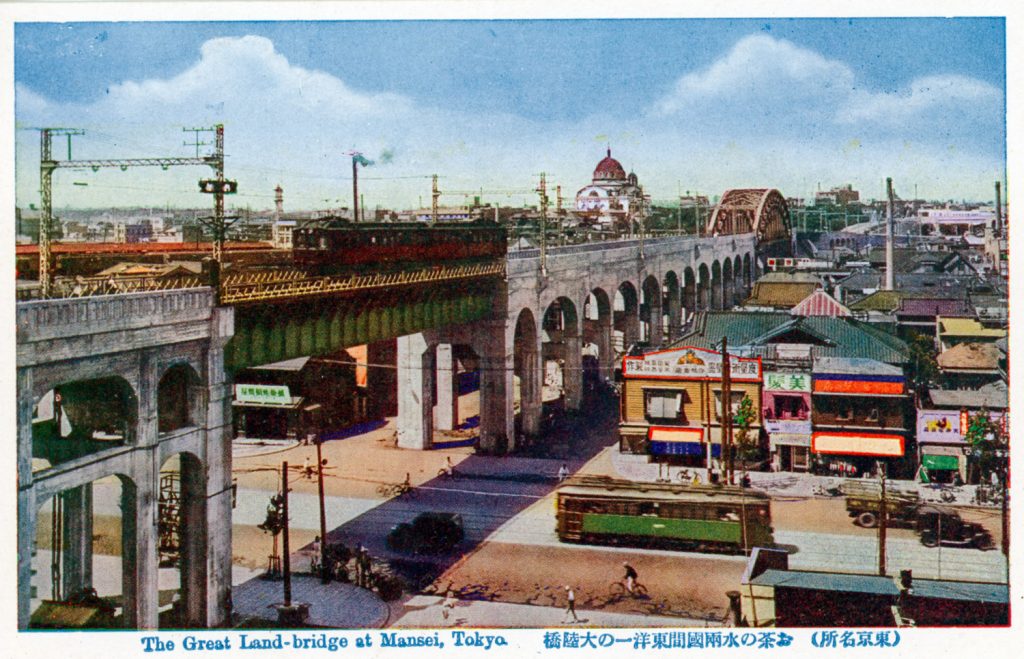

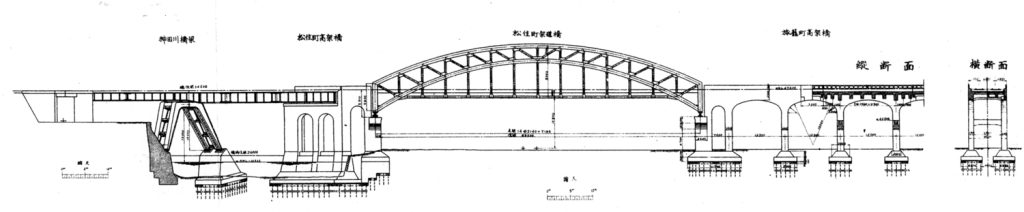

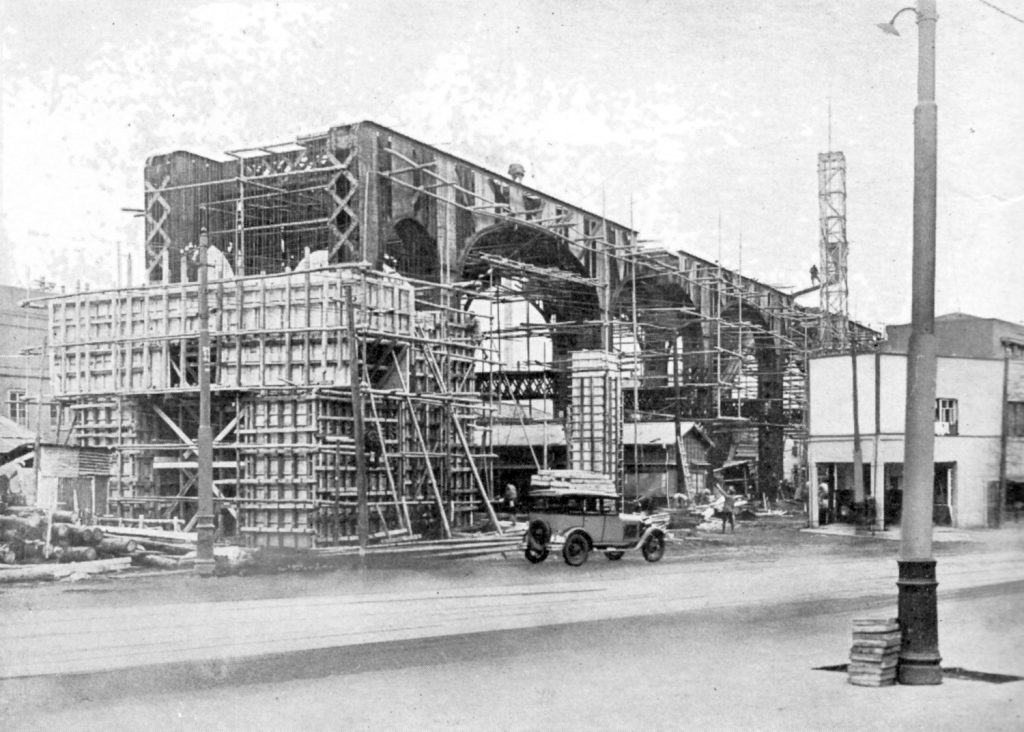

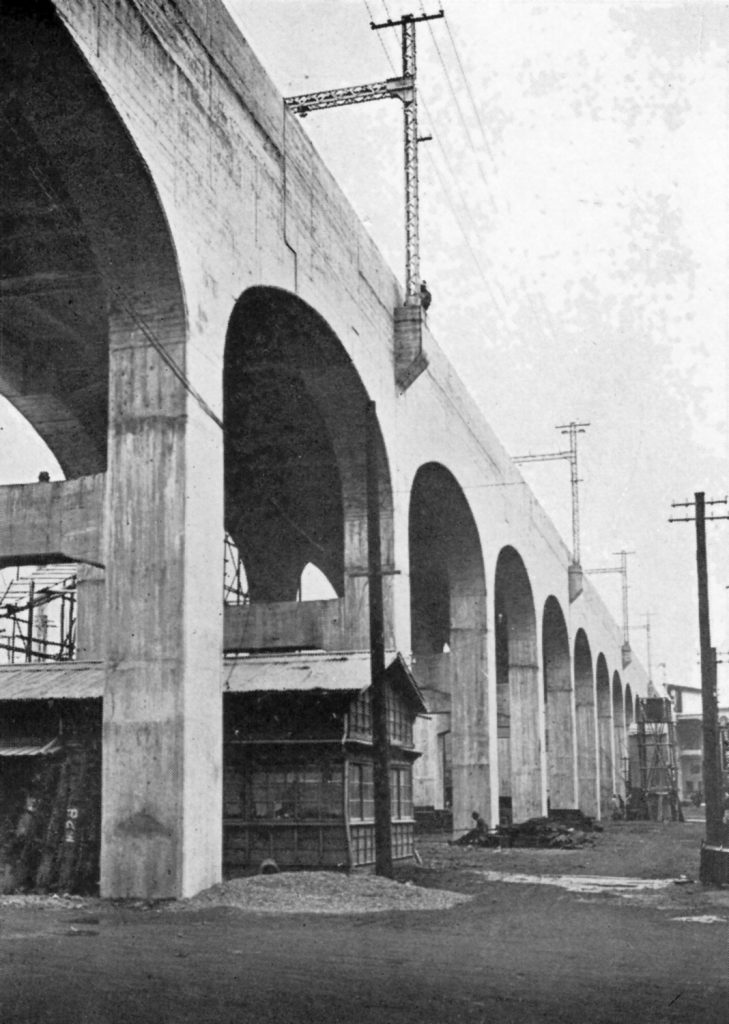

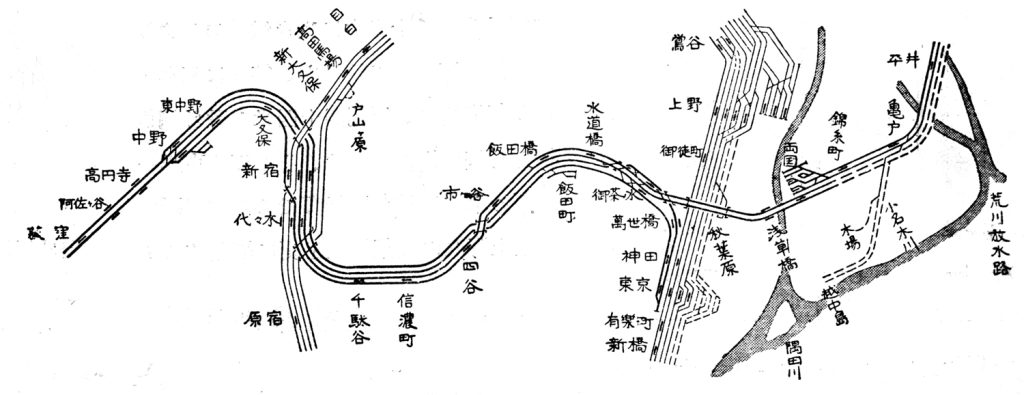

ドボ鉄158 AKIBAにそびえる高架橋

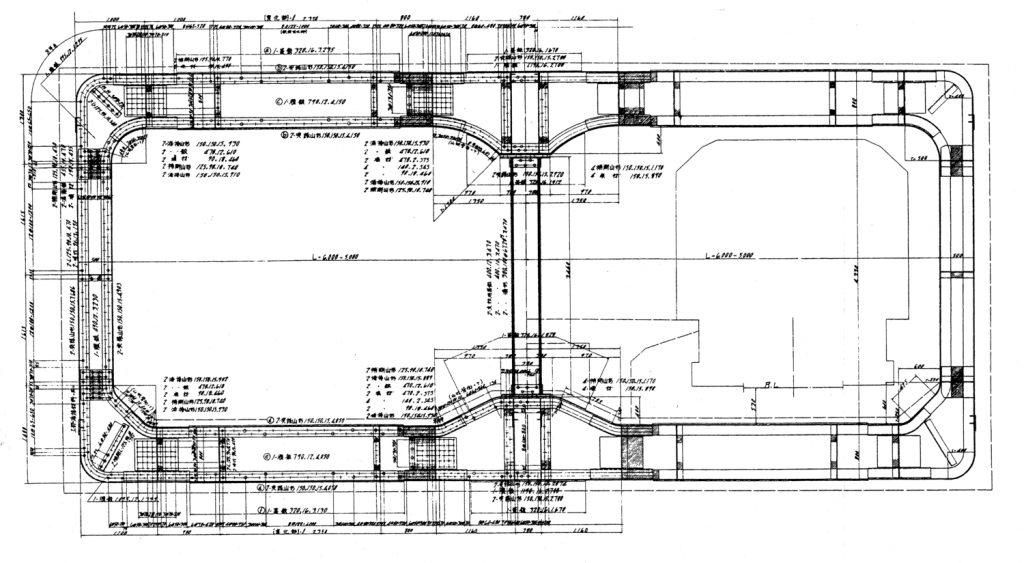

御茶ノ水駅と両国駅の間を高架線で結び、中央本線と総武本線の直通運転を行おうとする計画は、関東大震災後の震災復興計画の中で具体化され、東京市の区画整理事業とあわせて進められることとなった。高架橋本体の工事は1931(昭和 […] ...

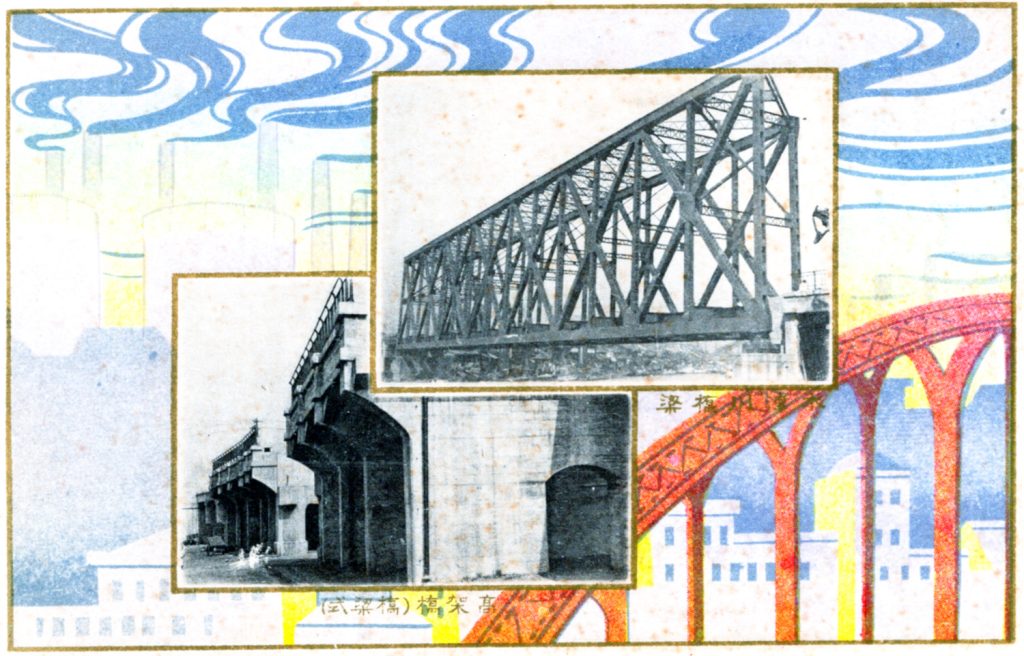

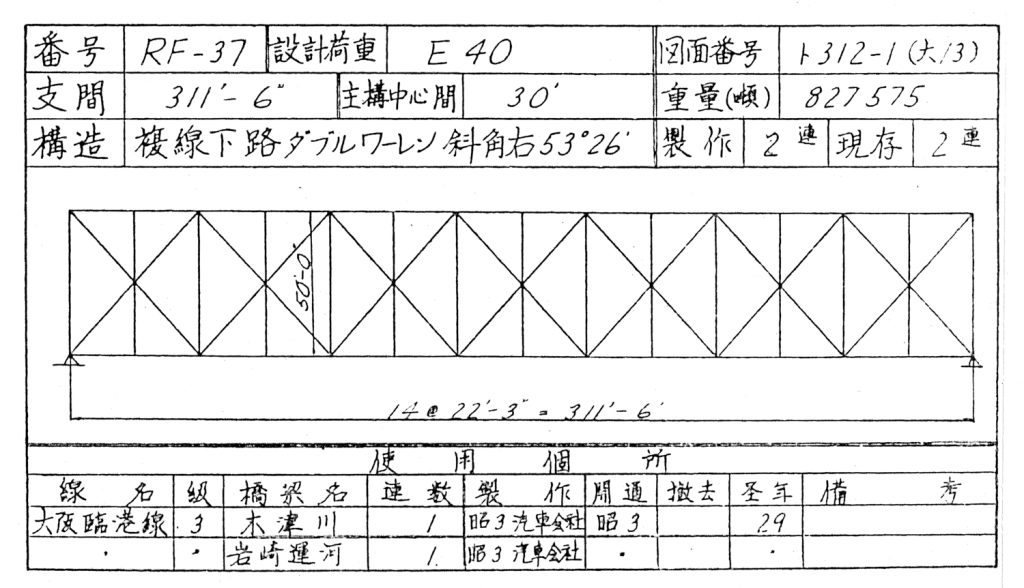

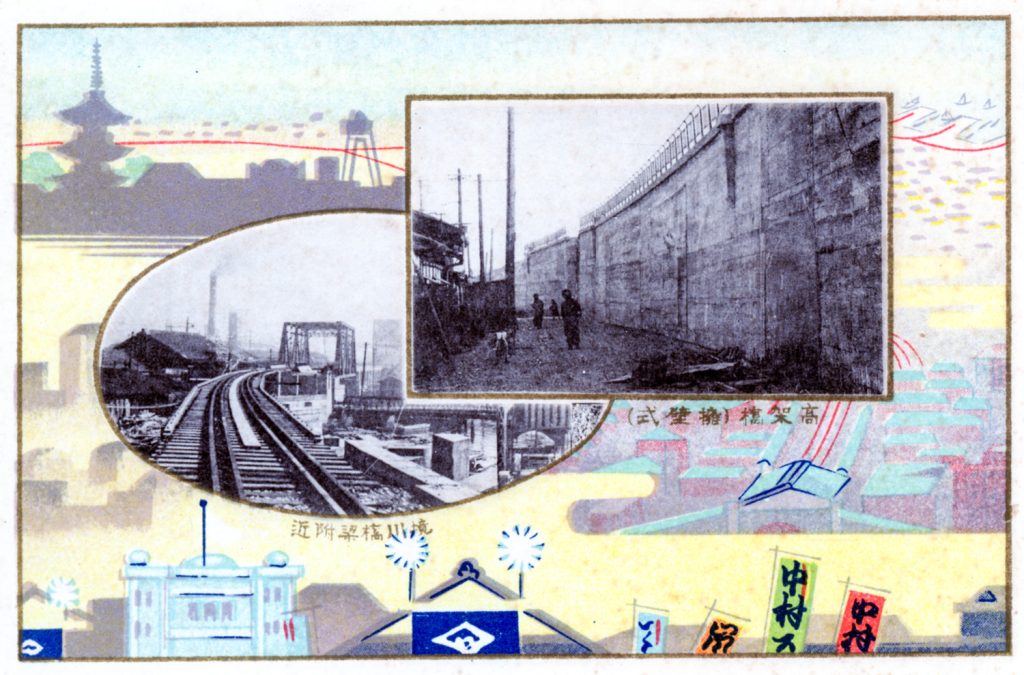

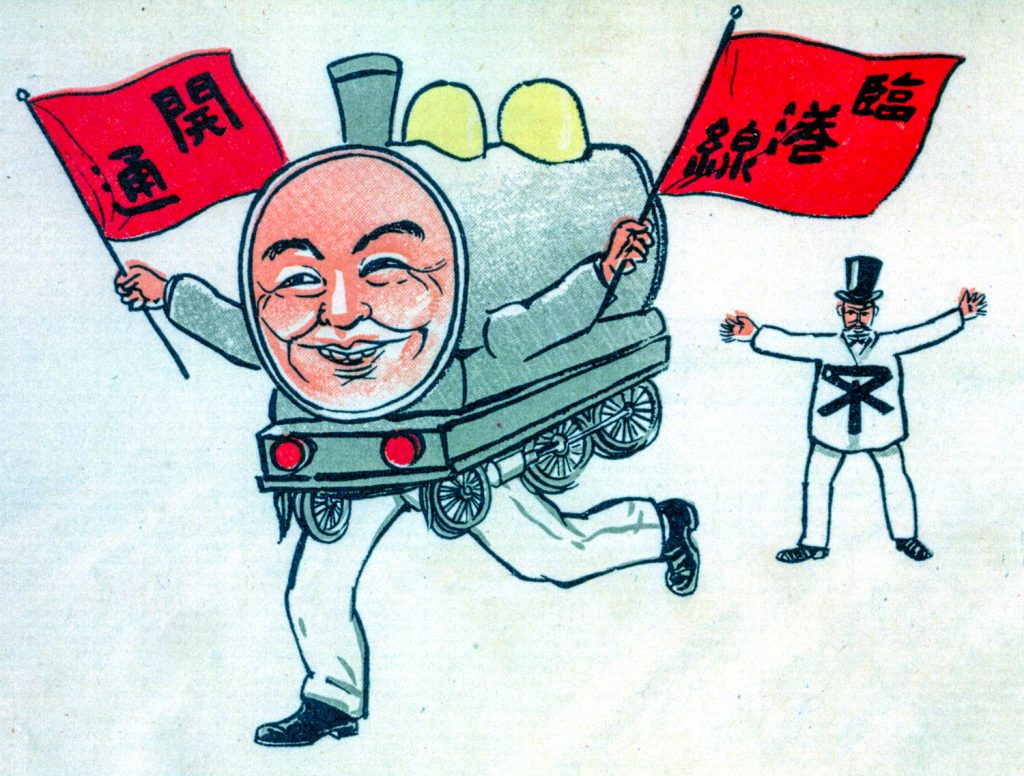

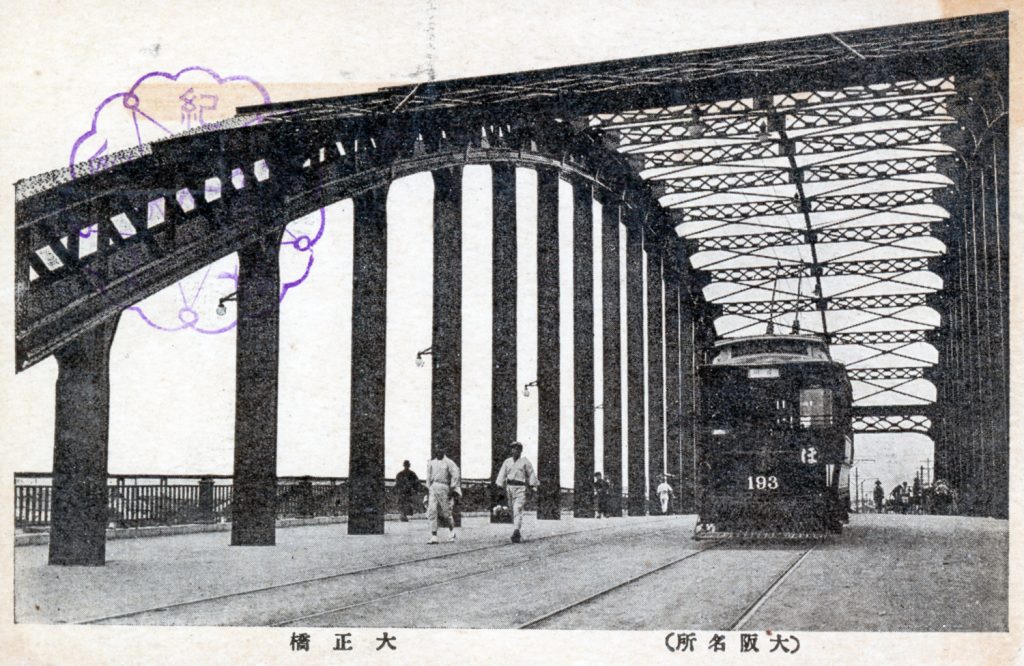

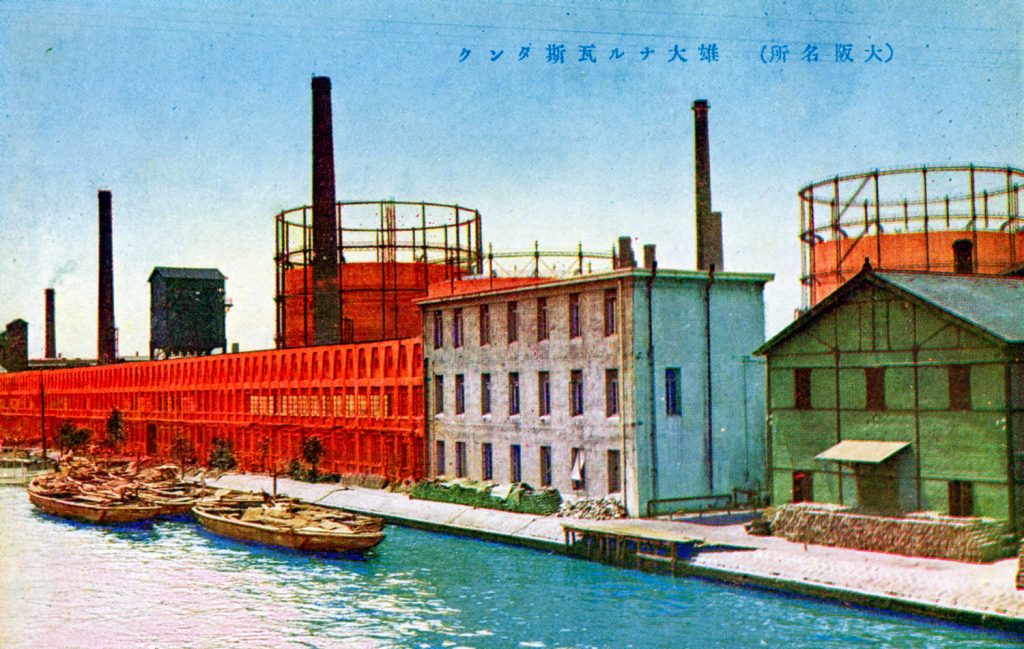

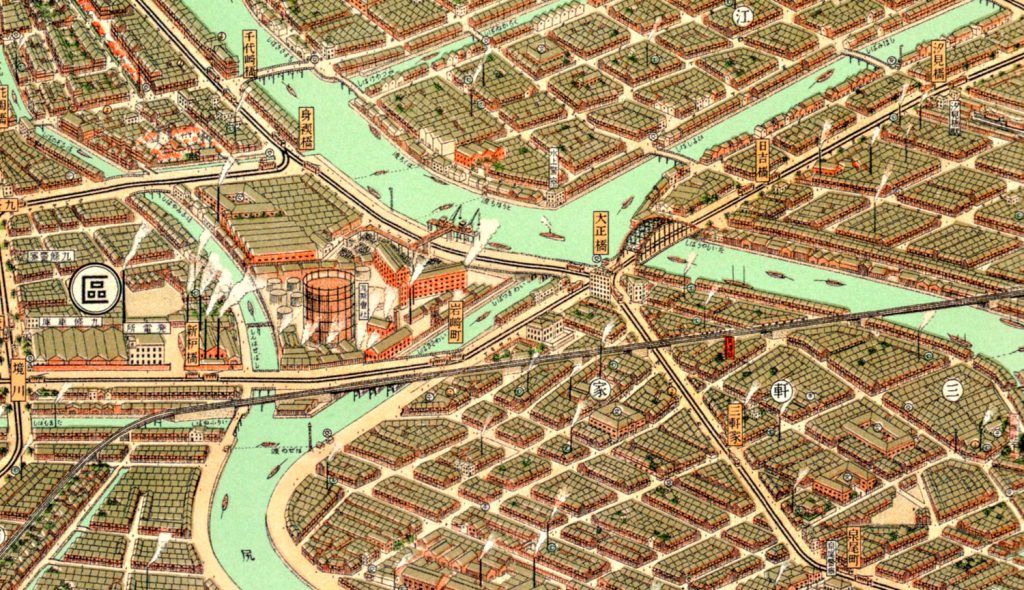

ドボ鉄157大阪臨港線の開通

大阪臨港線は、今宮から分岐して、弁天町~大正間の境川信号場を経て大阪港へと至る貨物専用線として、1928(昭和3)年に開業した。このうち今宮~大正間は1961(昭和36)年に大阪環状線の一部となったが、貨物専用線区間は […] ...

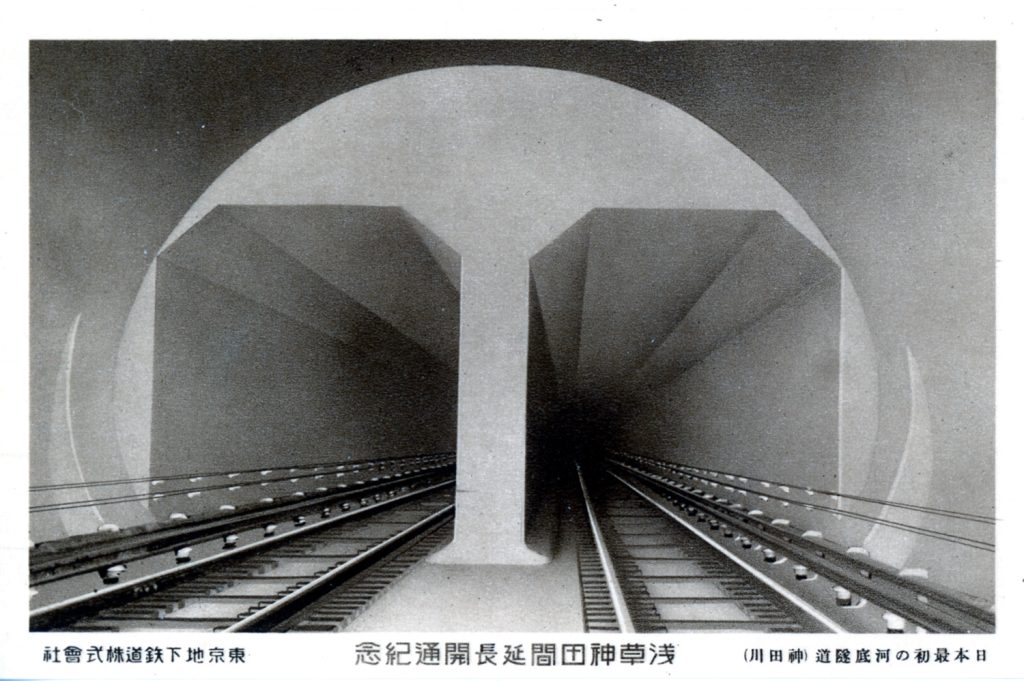

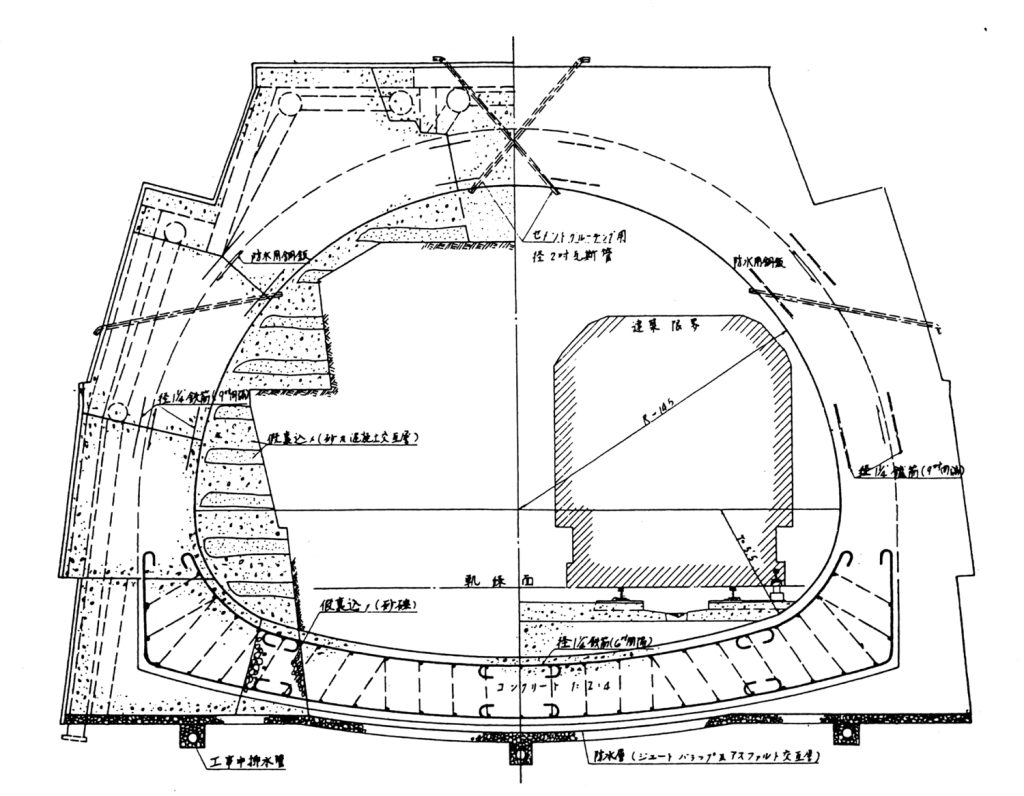

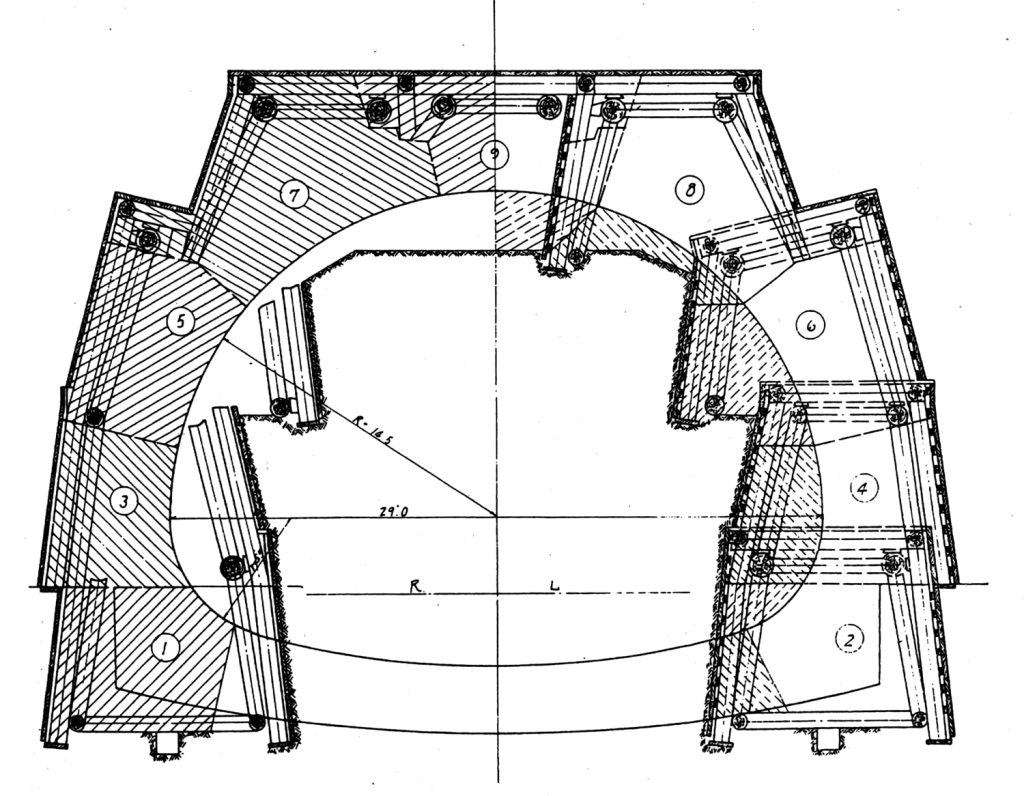

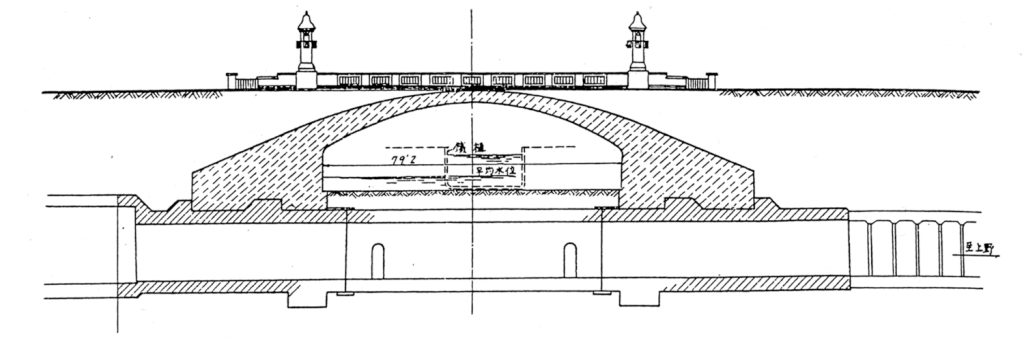

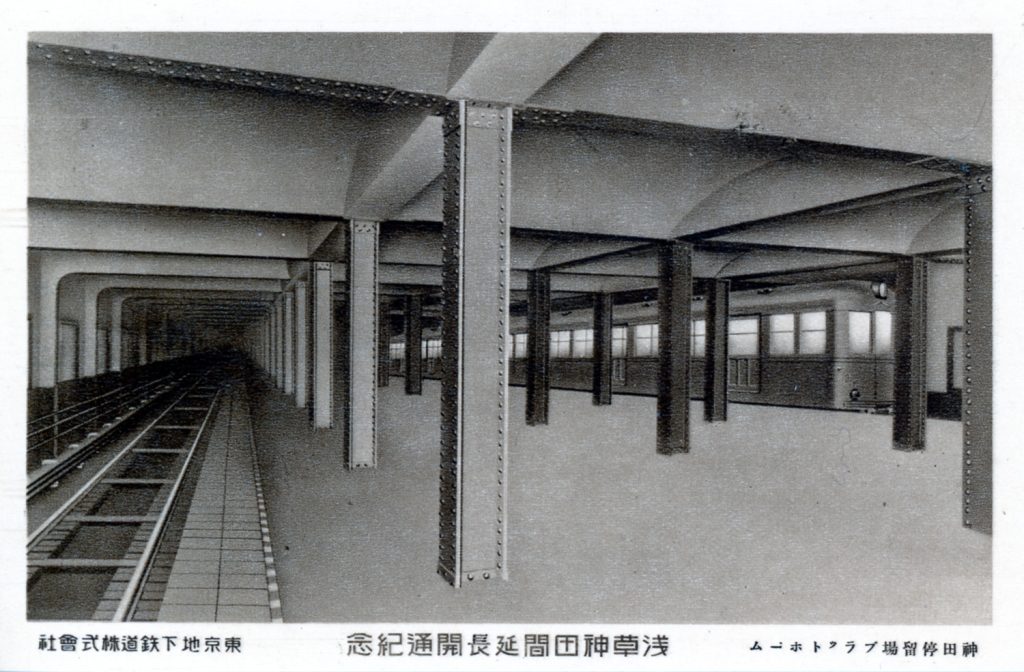

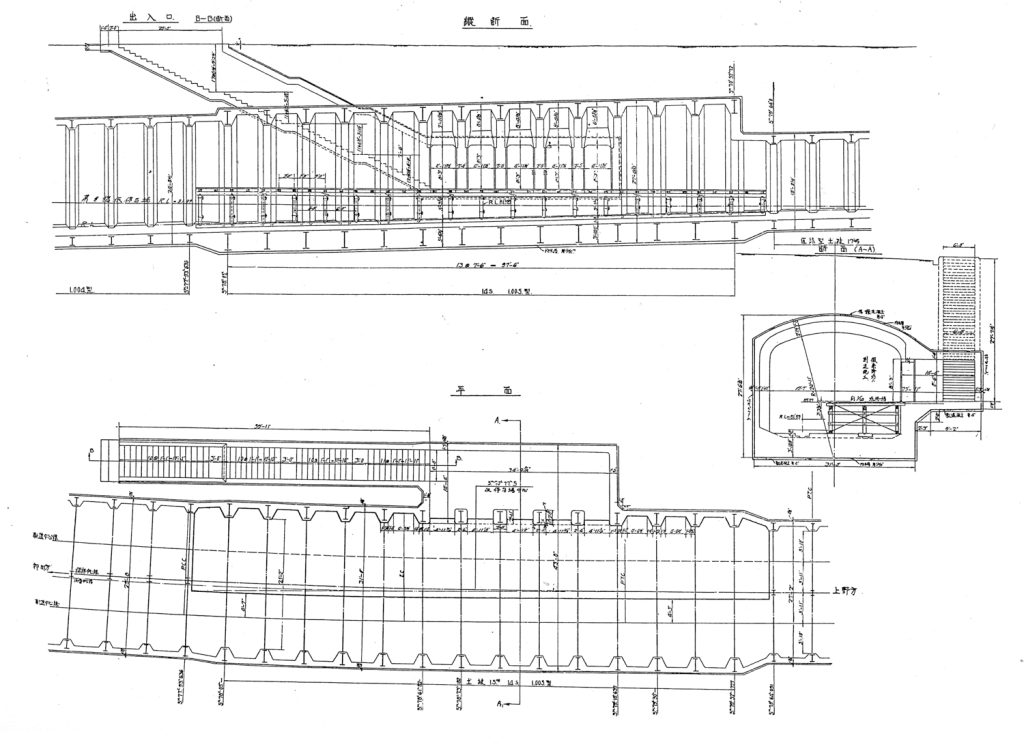

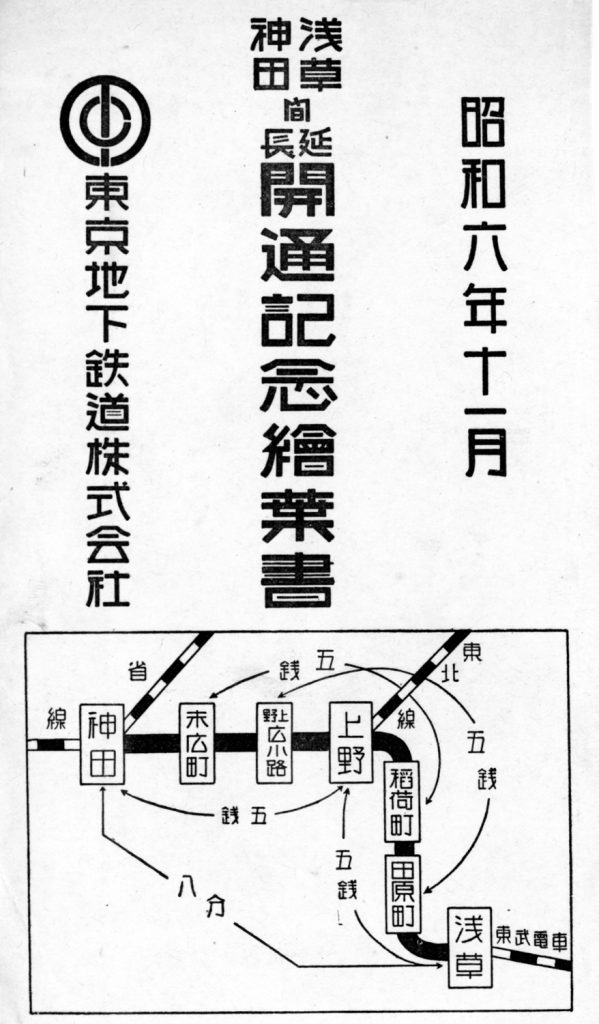

ドボ鉄156神田川をくぐった地下鉄

東京都三鷹市の井の頭池を水源とし、都心を横断して隅田川へとそそぐ神田川は、鉄道ともしばしば交差するが、初めてトンネルでくぐったのが、東京地下鉄道(現在の東京メトロ銀座線の一部)であった。1927(昭和2)年に上野~浅草 […] ...

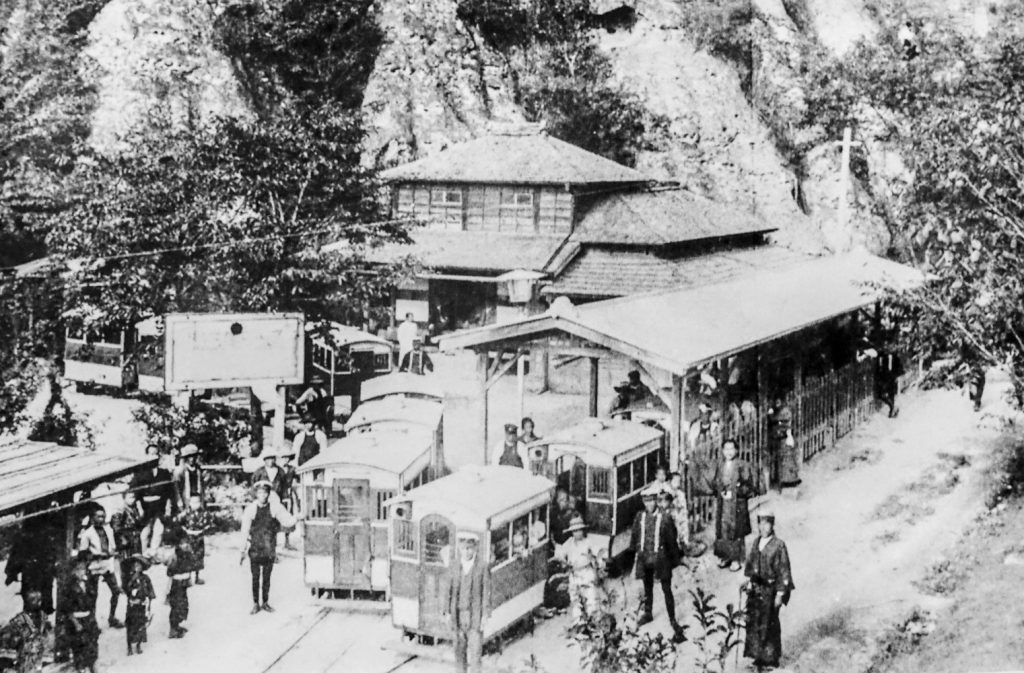

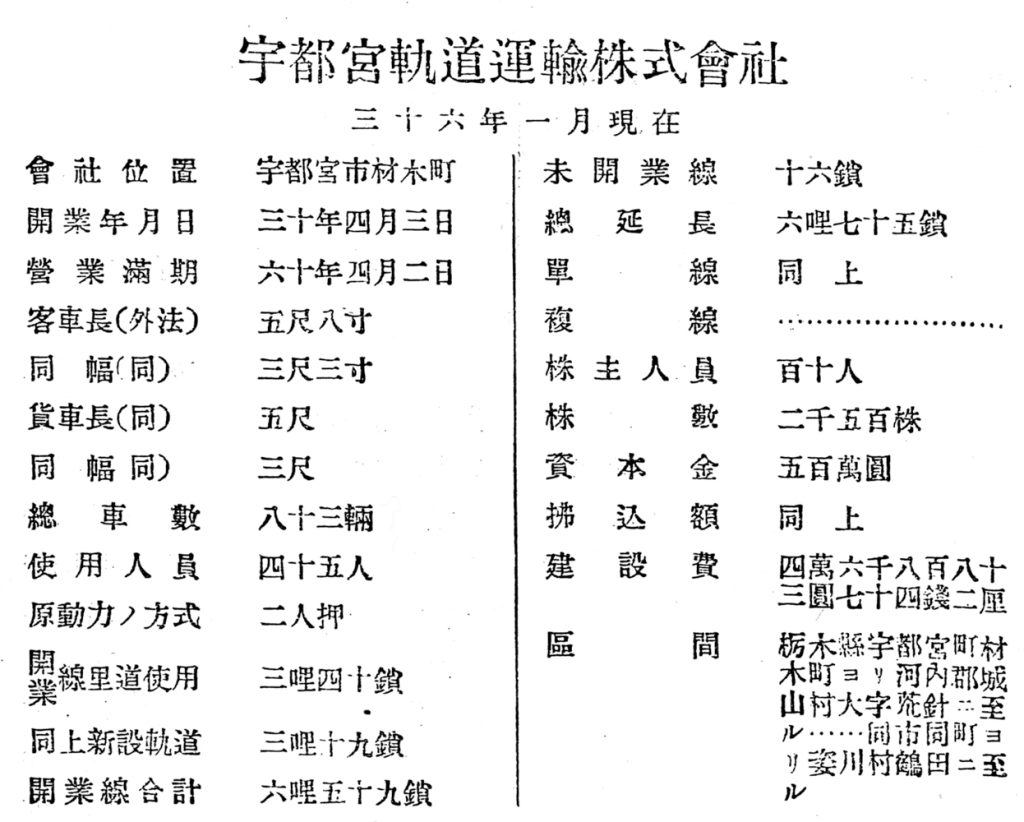

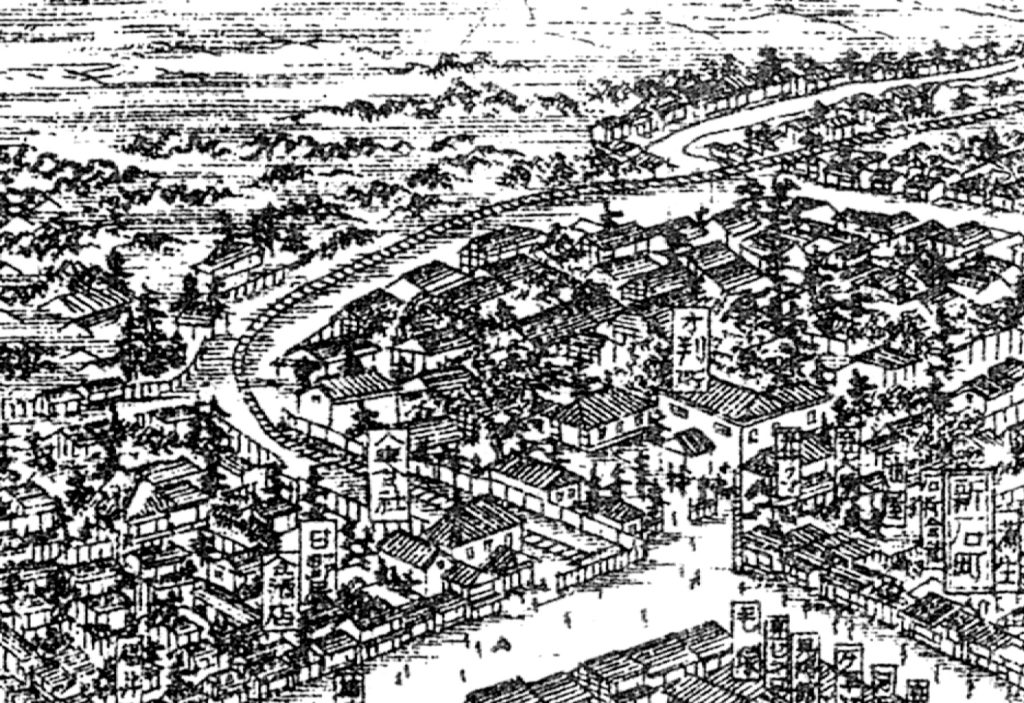

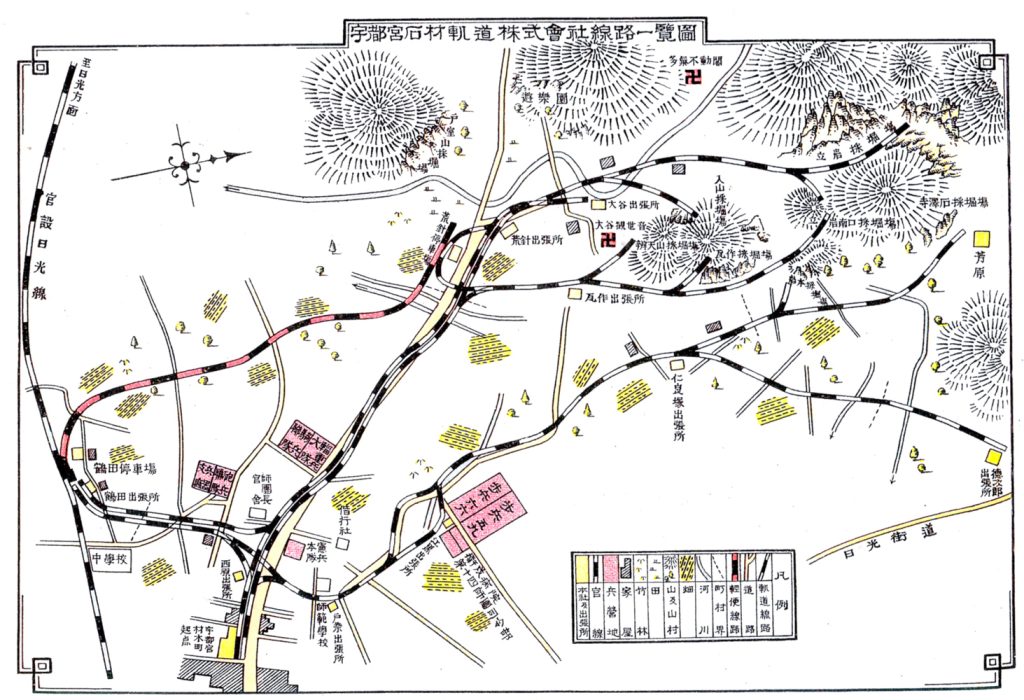

ドボ鉄154大谷石を運んだ人車軌道

鉄道車両を動かすための動力は、主として電気か内燃機関が用いられているが、珍しい動力として、今回紹介する「人力」がある。 人力を動力とする鉄道は、「人車鉄道」と総称され、特別な施設を必要としない簡易な輸送機関として全国各 […] ...

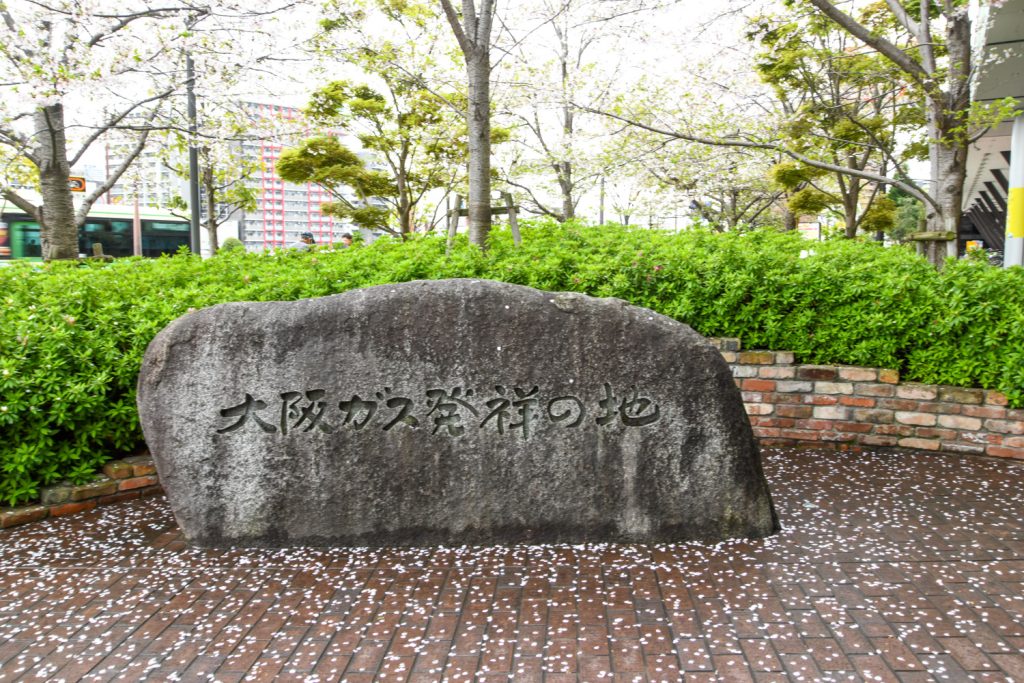

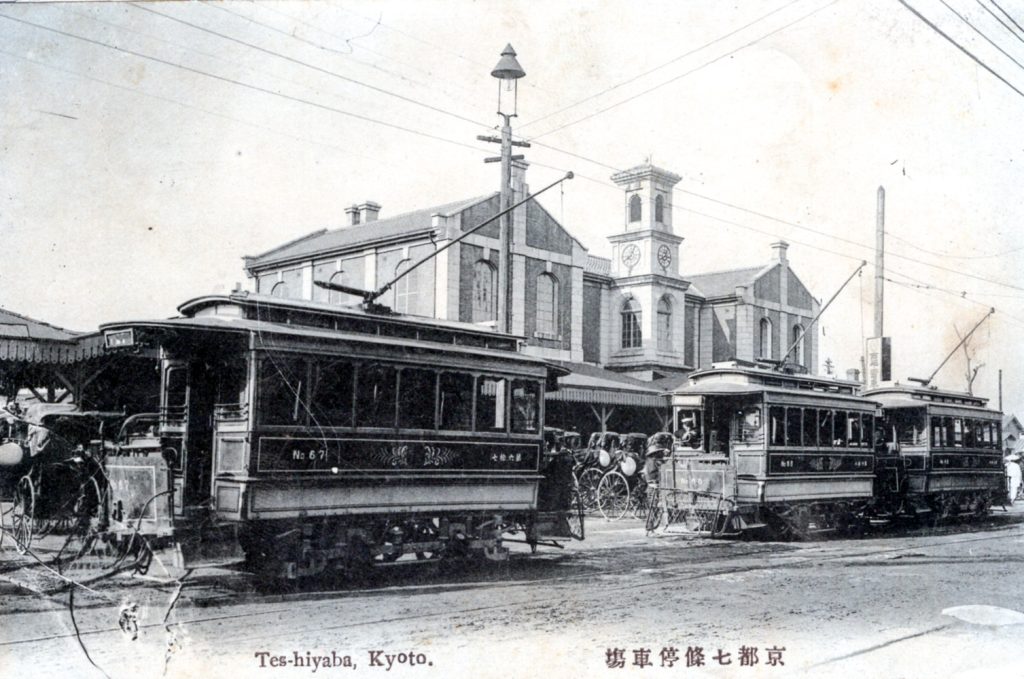

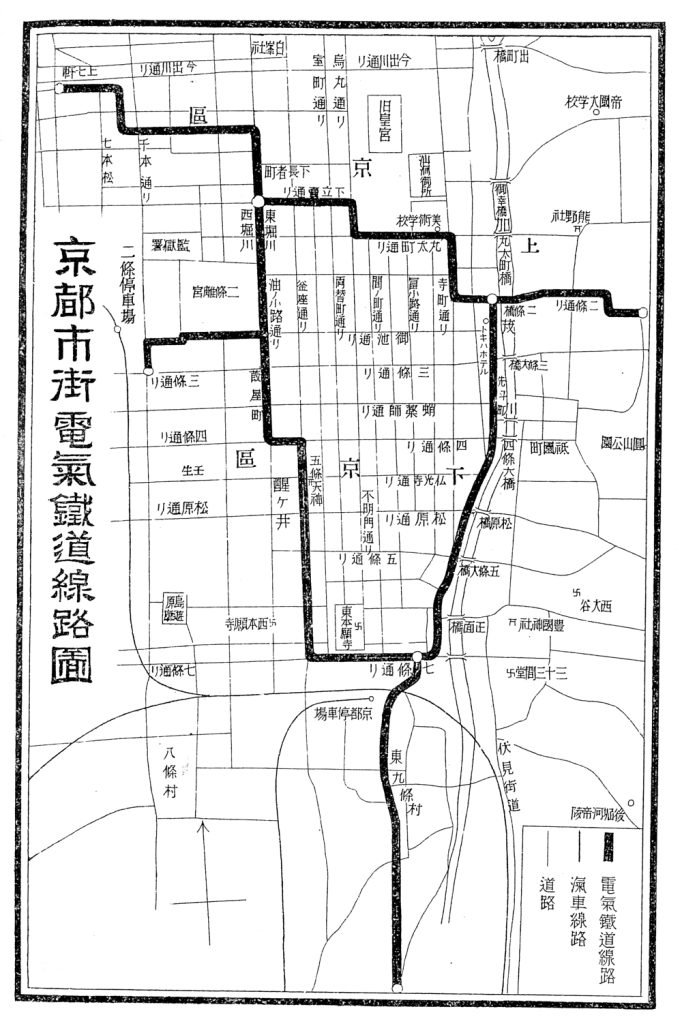

ドボ鉄155路面電車の登場

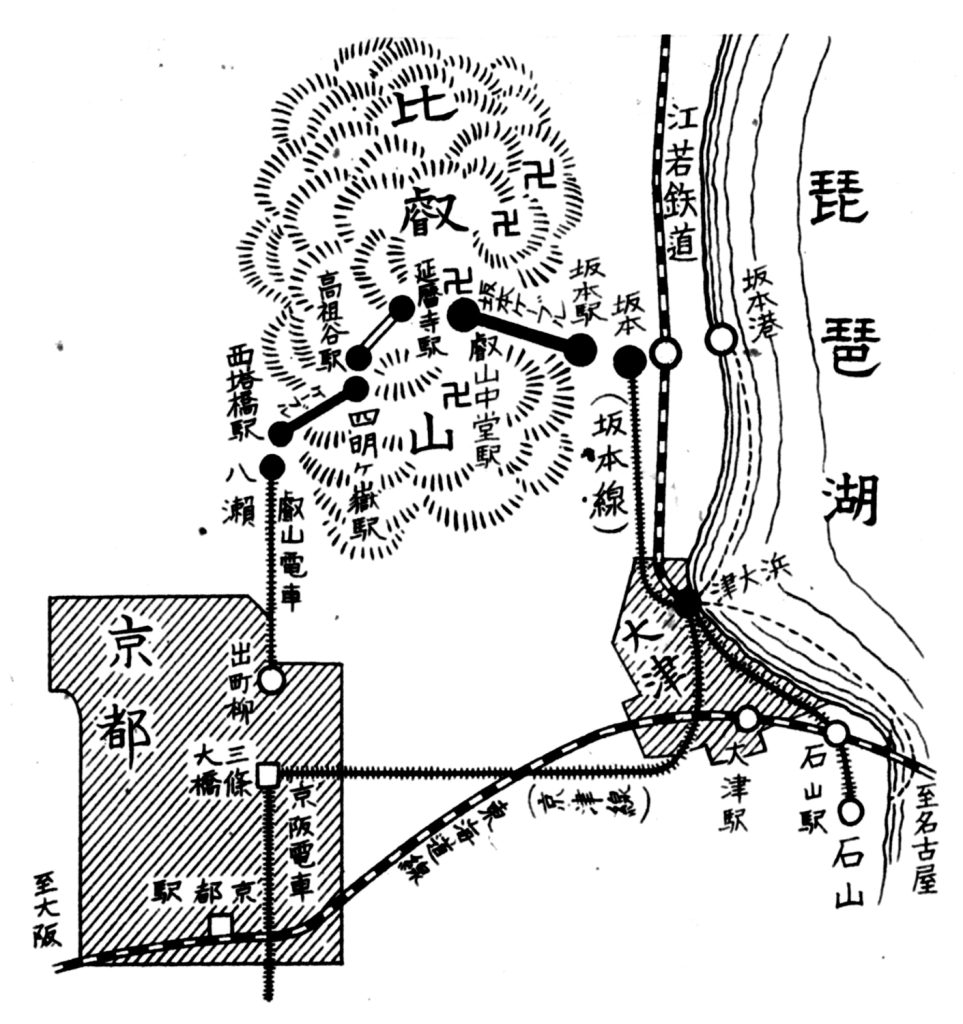

日本で最初の電気鉄道は、1890(明治23)年に東京の上野公園で開催された第3回内国勧業博覧会で、2両のアメリカ製路面電車が公開されたことに始まる。営業用の電車は1895(明治28)年に開業した京都電気鉄道が最初で、京 […] ...