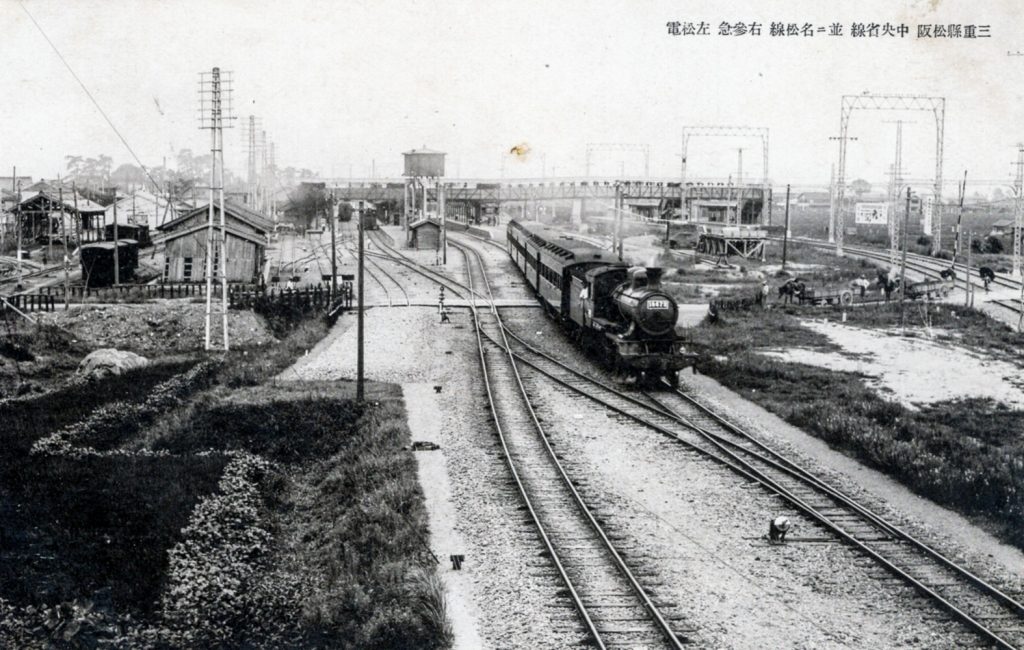

ドボ鉄153松阪駅とその構内

紀勢本線の松阪駅は、津~山田(現在の伊勢市)を結んだ私設鉄道の参宮鉄道によって1893(明治26)年に開業し、1907(明治40)年に国有化されて参宮線となった。タイトルに「三重県松阪 中央省線 並ニ名松線 右参急 左 […] ...

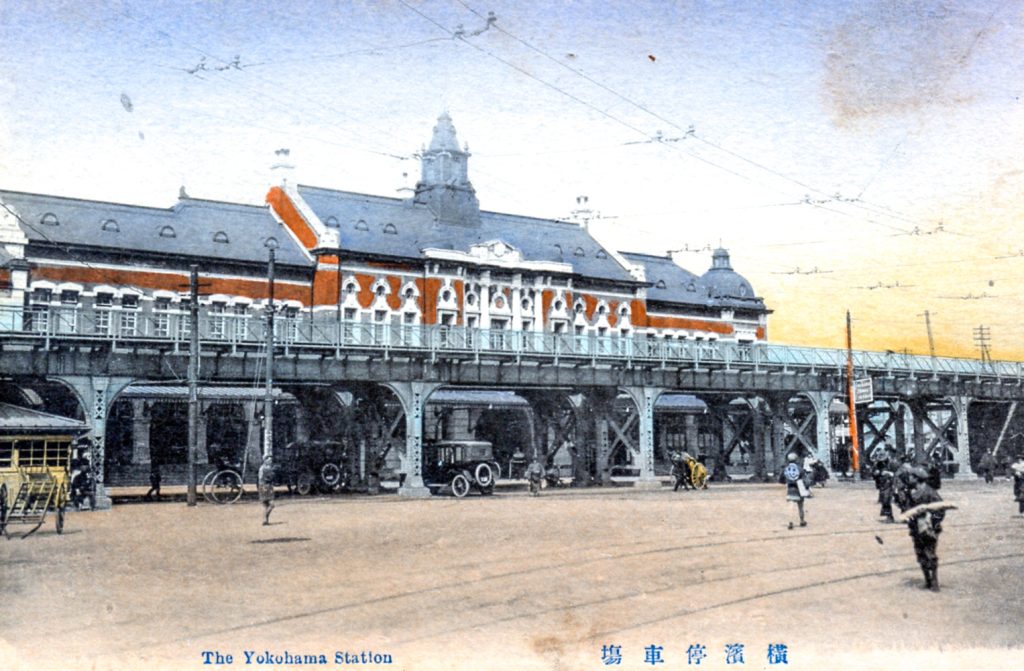

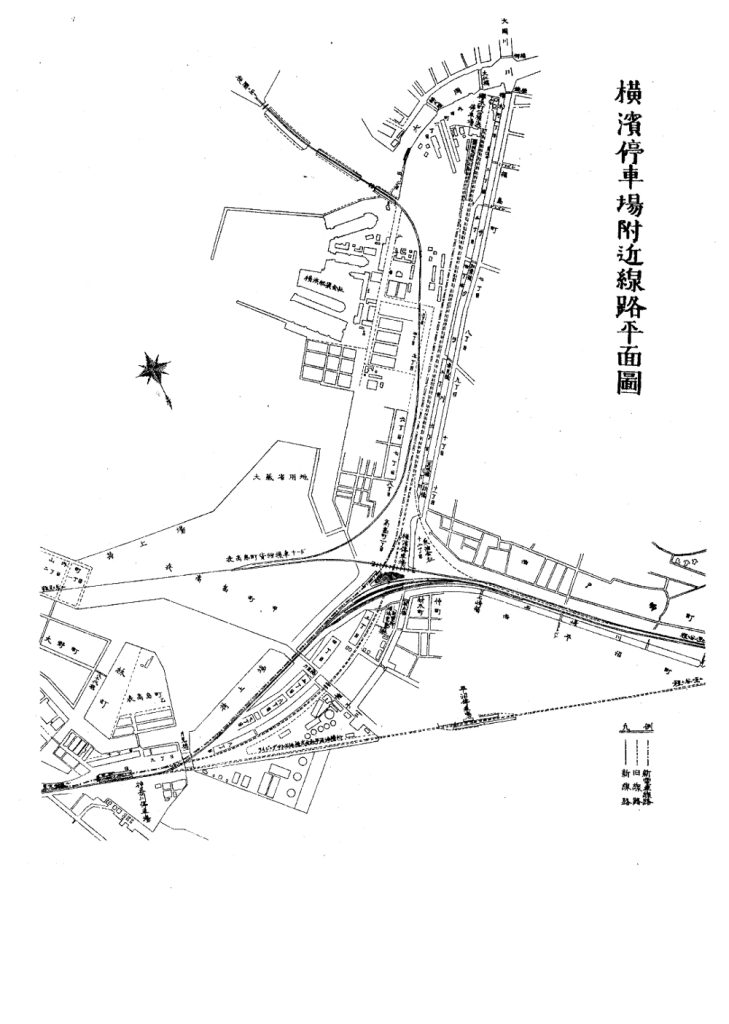

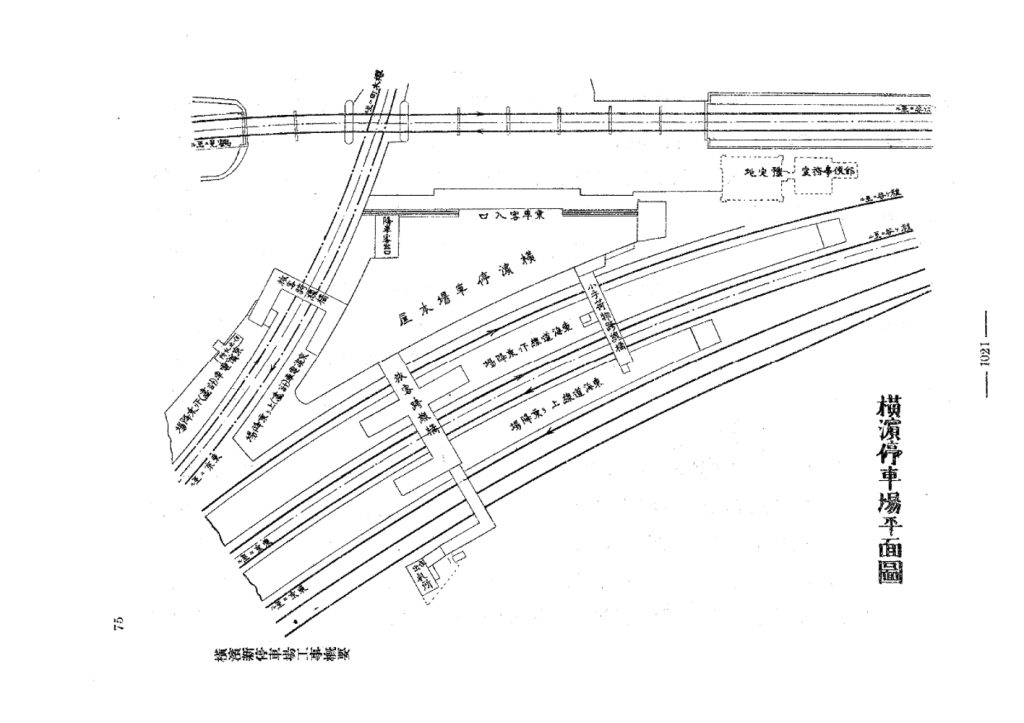

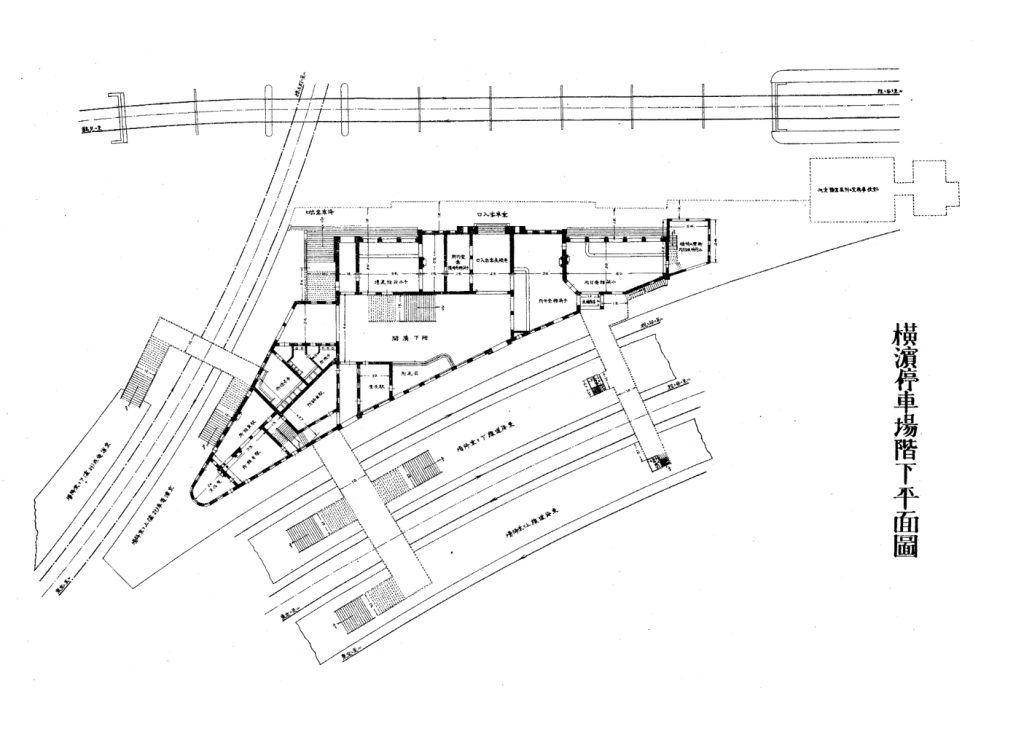

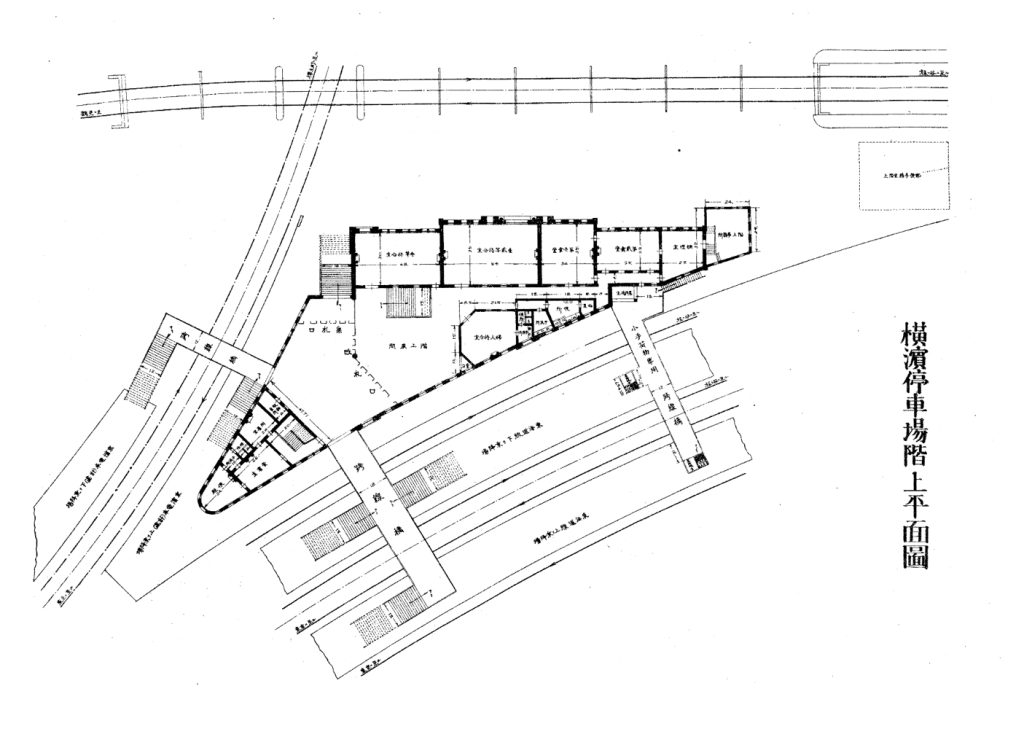

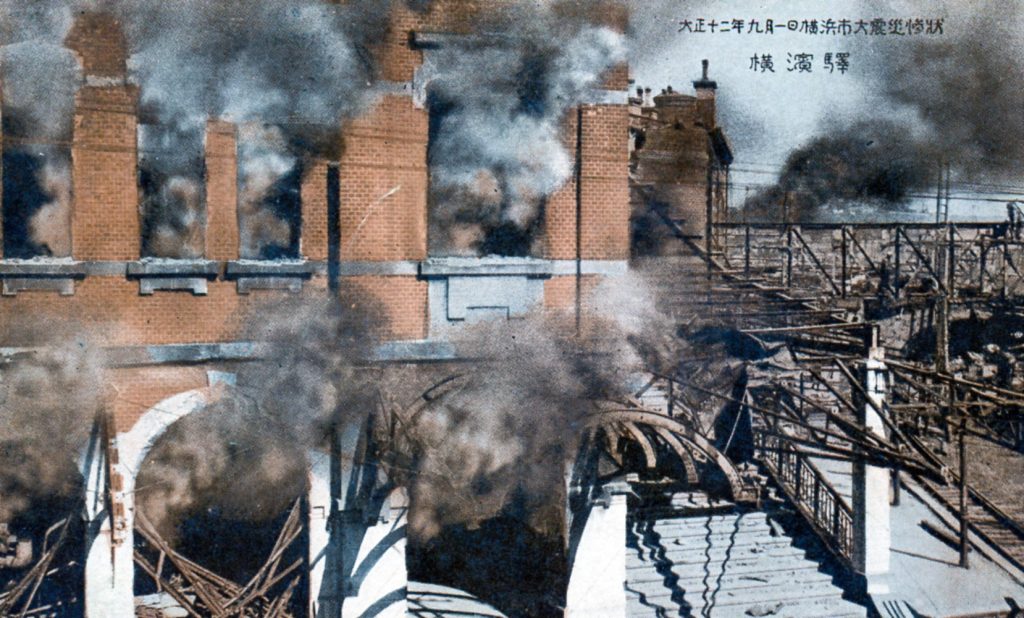

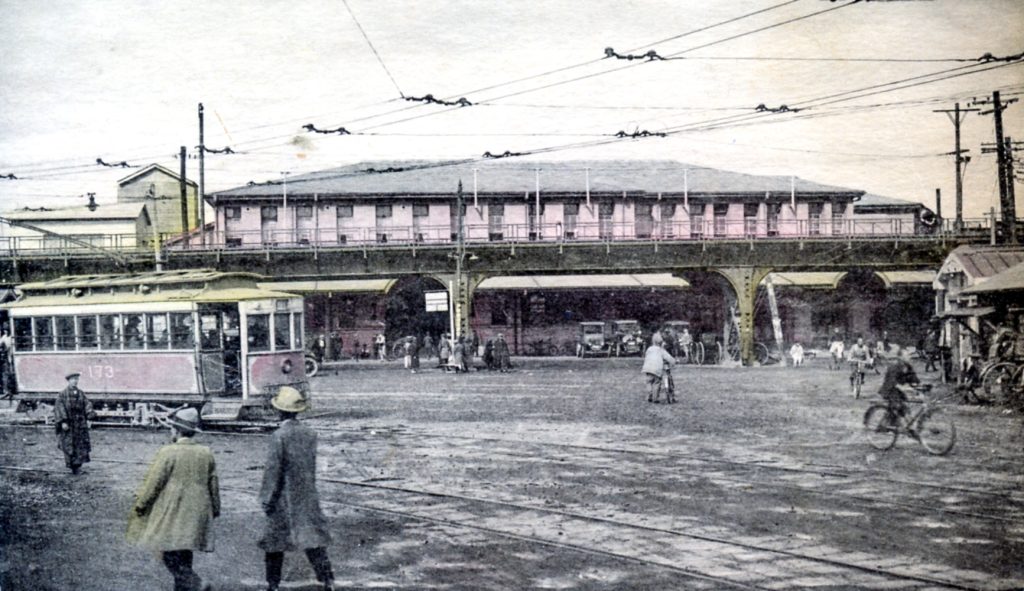

ドボ鉄152移転した横浜駅

1872(明治5)年に新橋~横浜間で日本最初の鉄道が開業したが、当時の横浜駅は現在の根岸線・桜木町駅のあたりにあった。この時点で線路をさらに西へ伸ばす計画はなかったが、乗降場は新橋駅のように完全な行止まり式の頭端ホーム […] ...

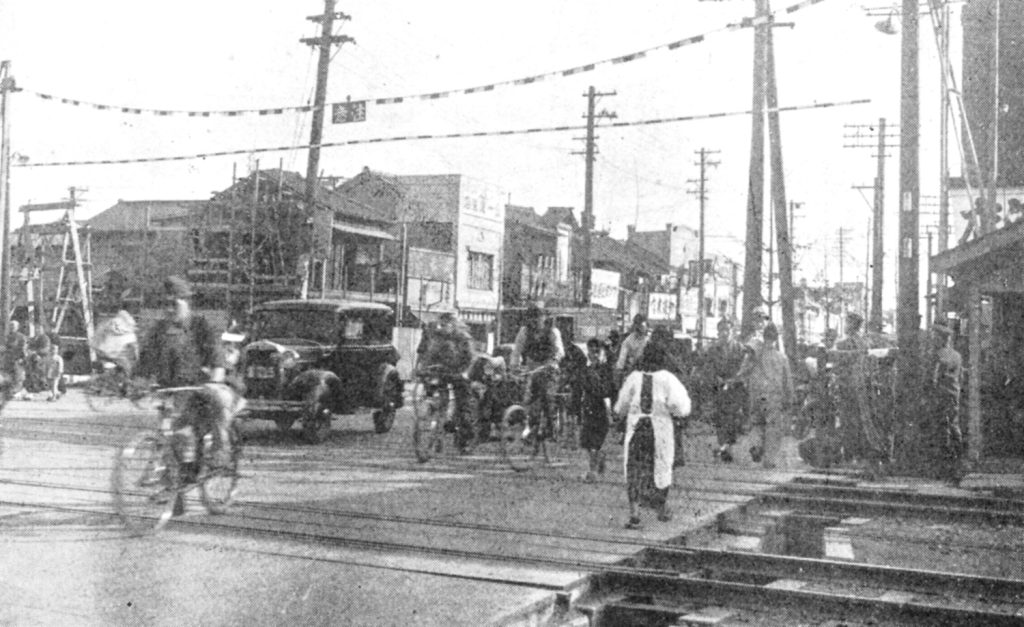

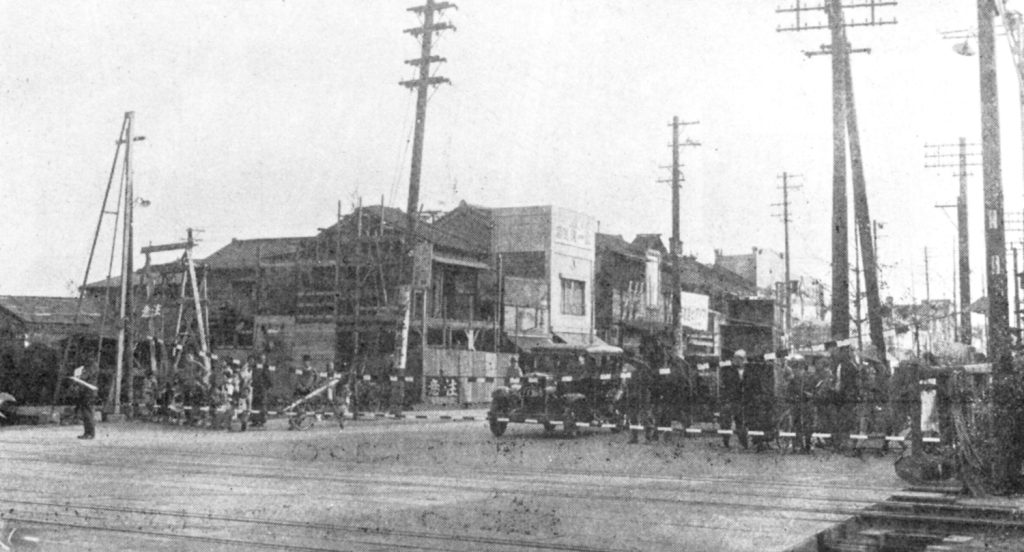

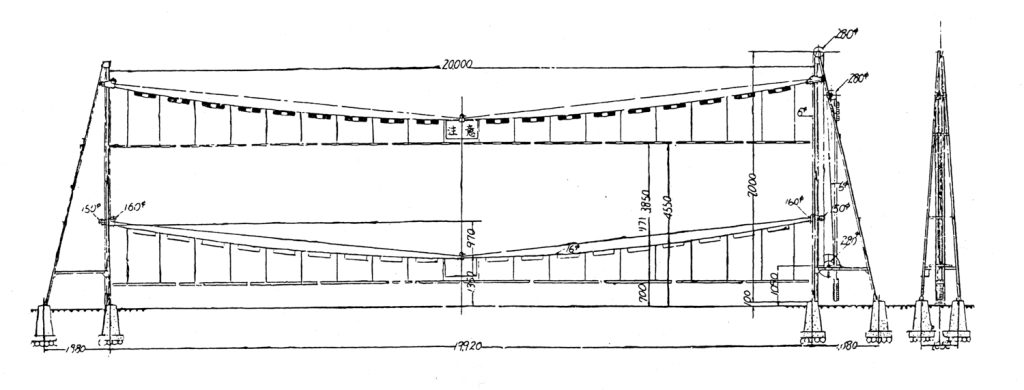

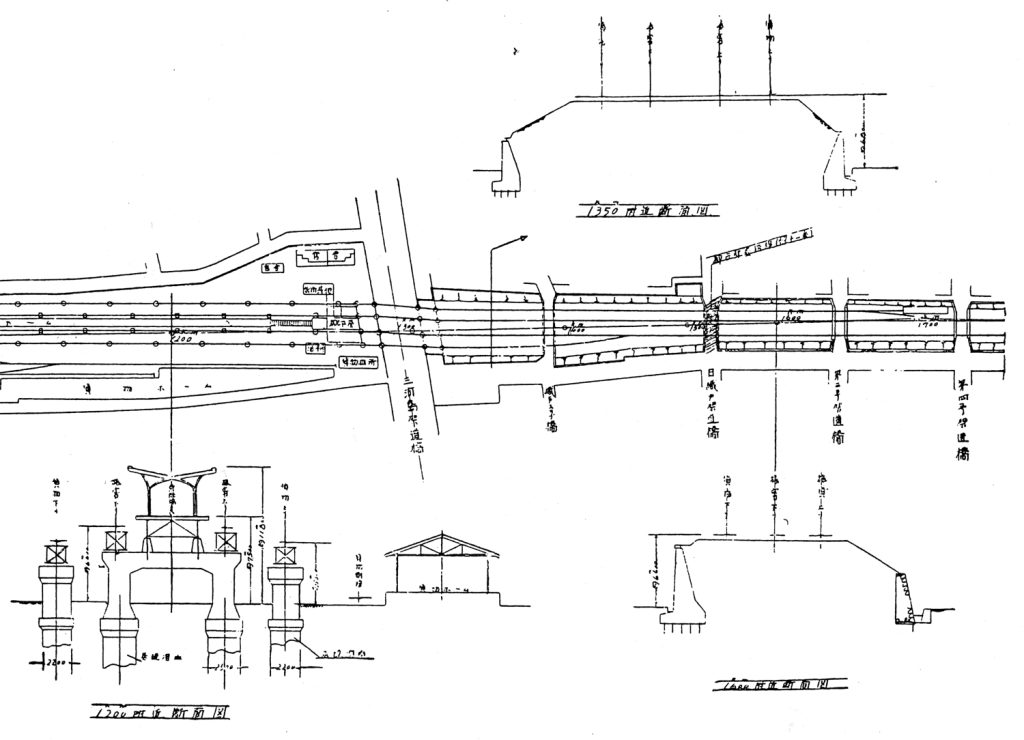

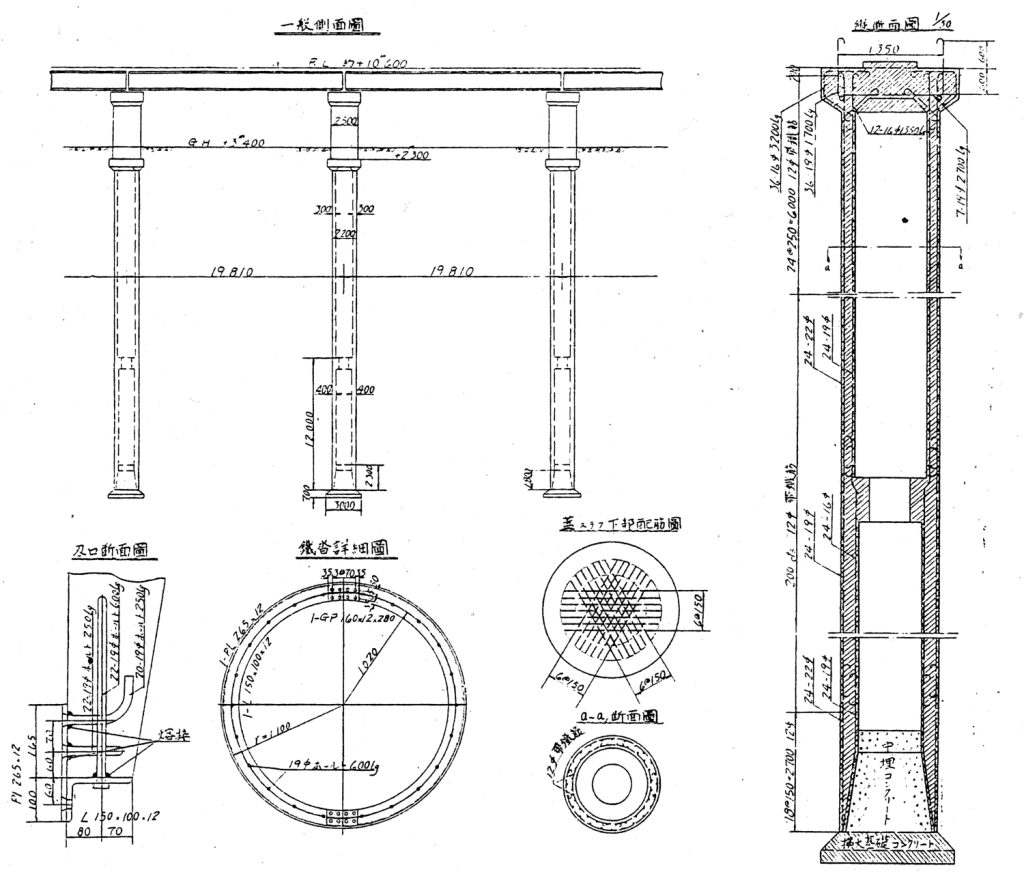

ドボ鉄151鉄道の高架化と踏切の解消

初期の高架鉄道は、新線として高架線を建設することを目的としていたが、都市の拡大とともに既設の鉄道路線を高架化する高架化工事が行われるようになった。現在では「連続立体交差事業」として各地で行われ、高架化以外にも地下化され […] ...

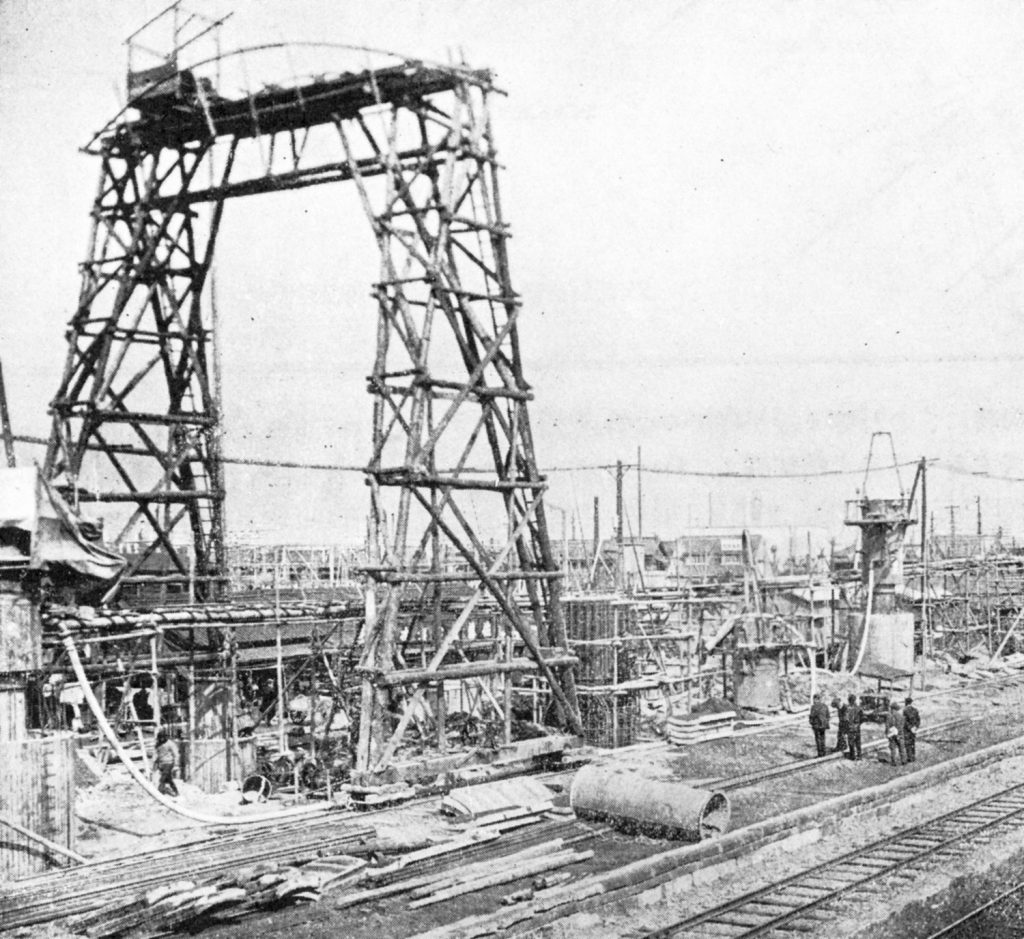

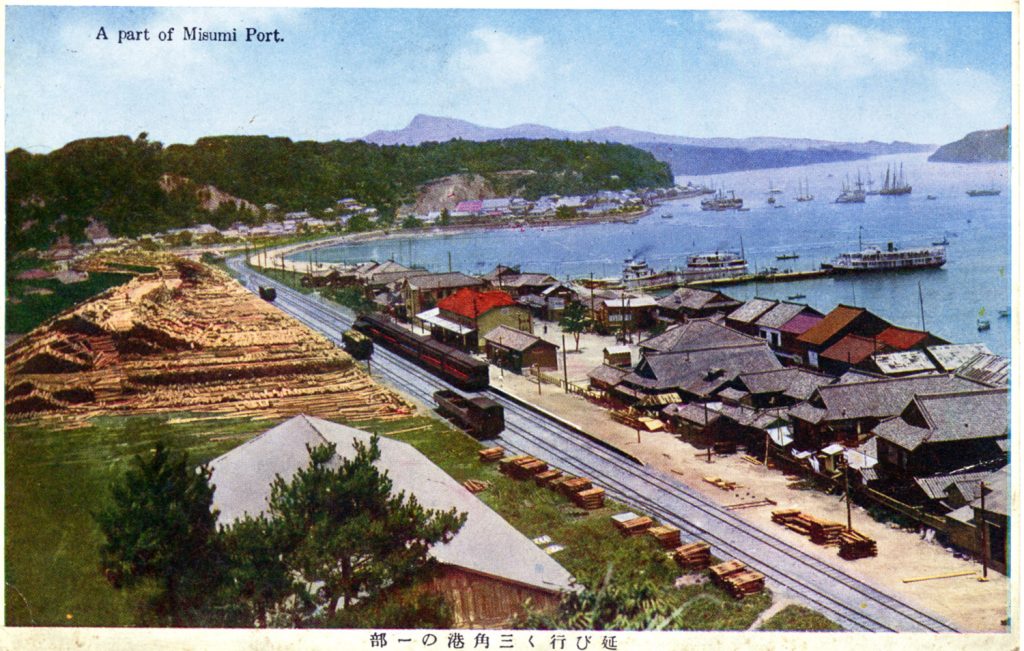

ドボ鉄150三角港と三角駅

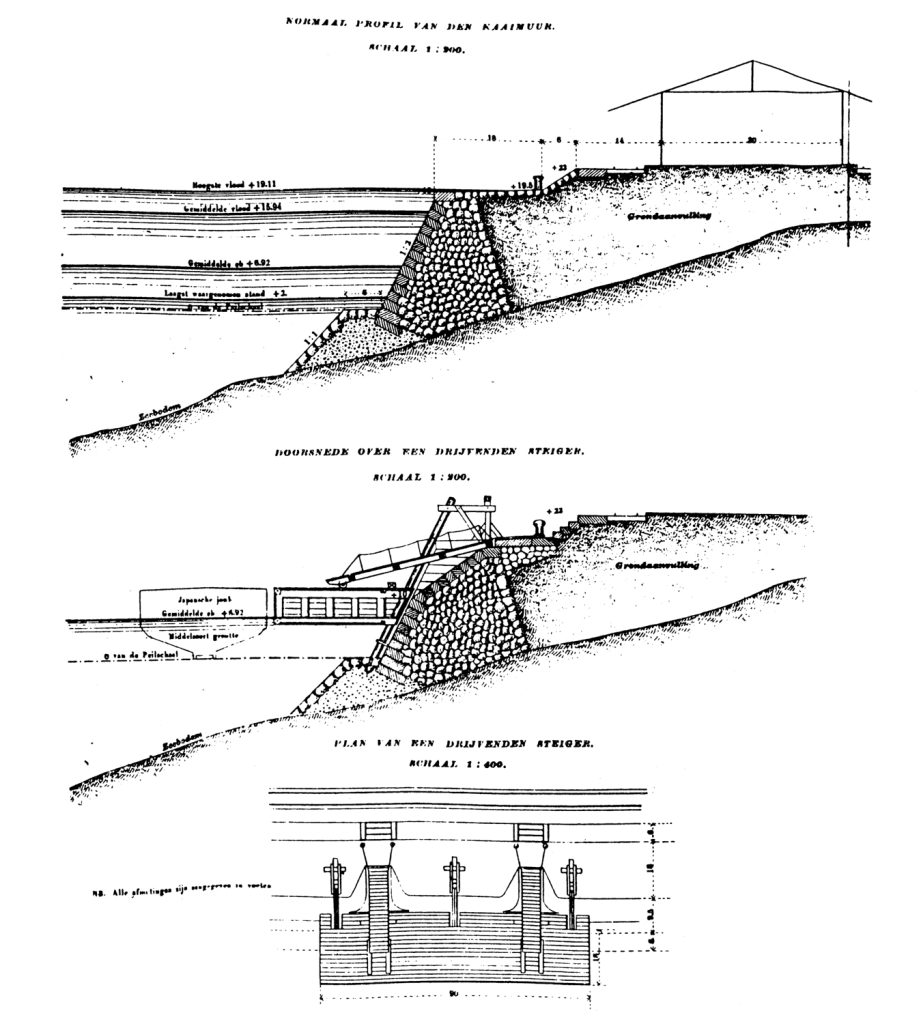

宇土半島の先端に位置する三角(みすみ)西港(完成時は「三角港」)は、明治政府が推進した港湾の近代化計画にそって実現し、宮城県の野蒜(のびる)港、福井県の三国港とともに明治の三大築港事業と称された。三角西港の建設は、オラ […] ...

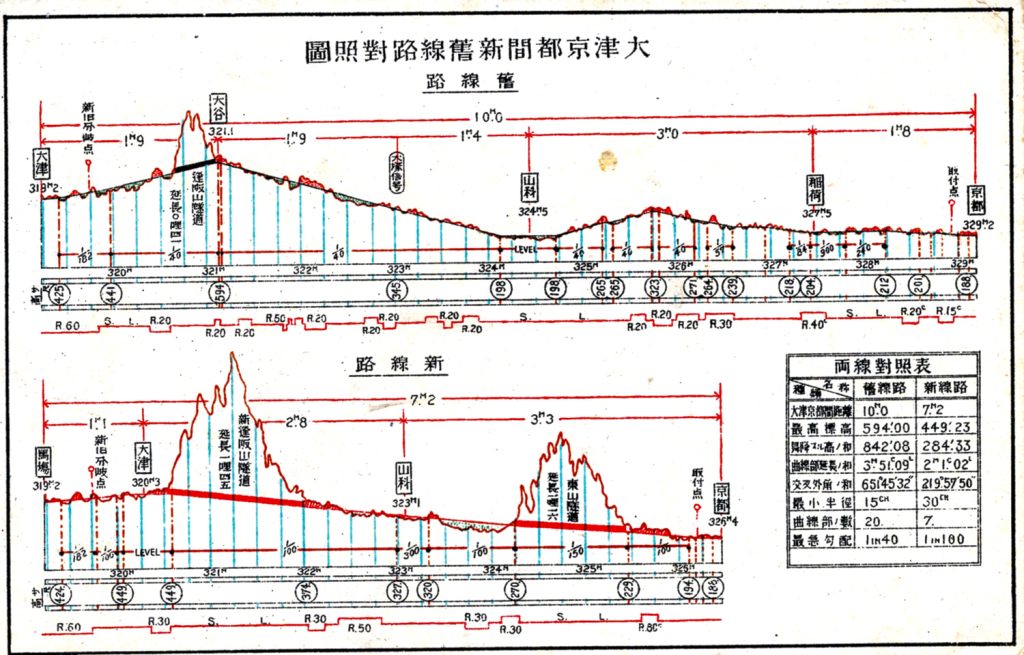

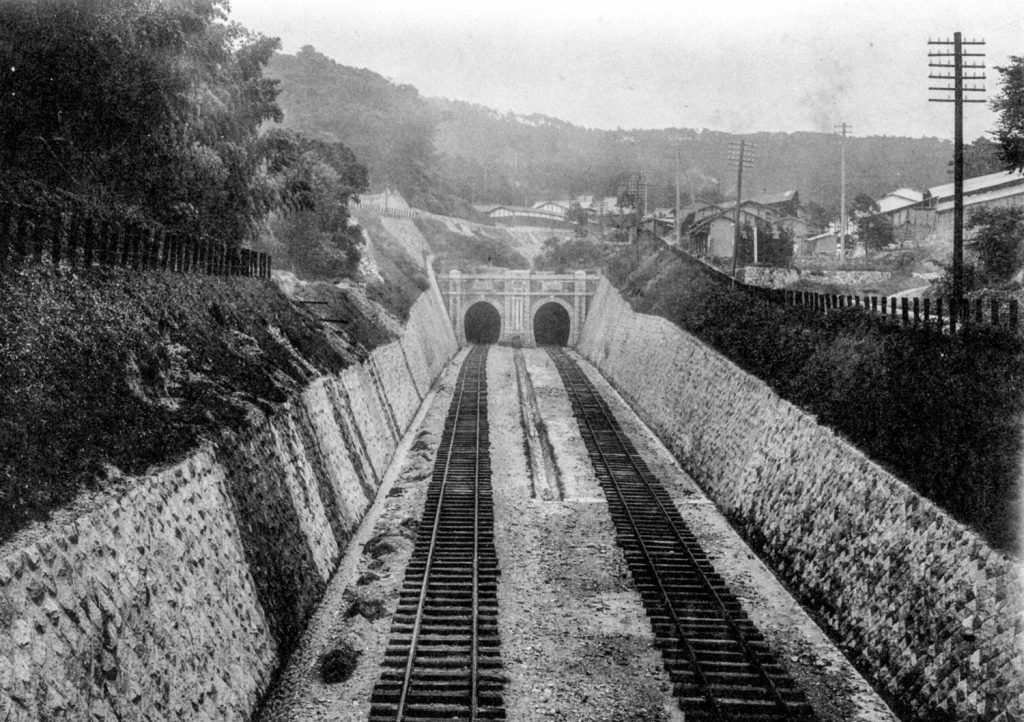

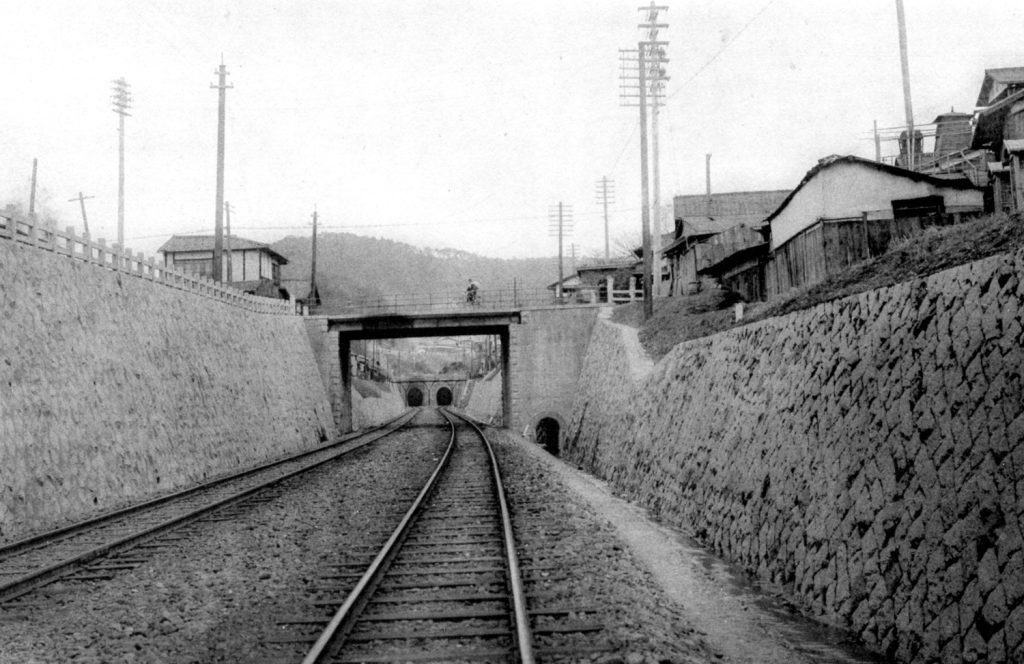

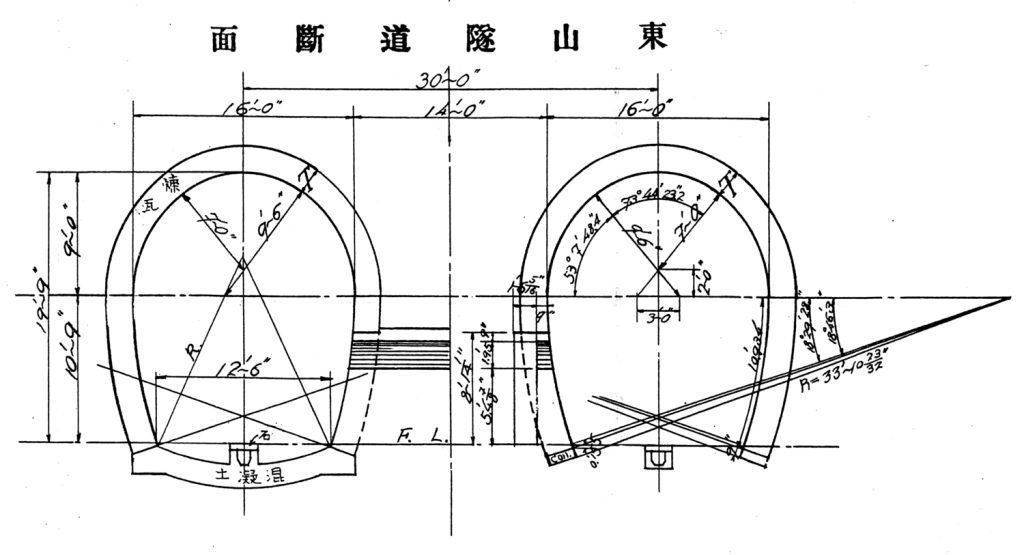

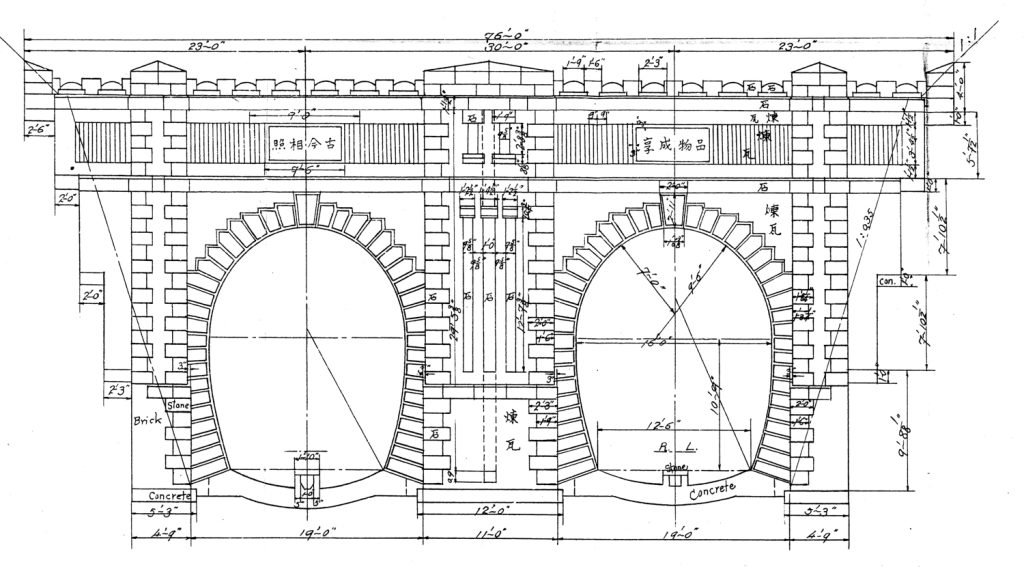

ドボ鉄148急勾配の改良

東海道本線の大津~京都間は、1880(明治13)年に開業したが、山科盆地を間にはさんでいたため、その南縁を大きく迂回していた。この区間には、延長664.8mの逢坂山トンネルが建設され、最急勾配は25‰であった。このため […] ...

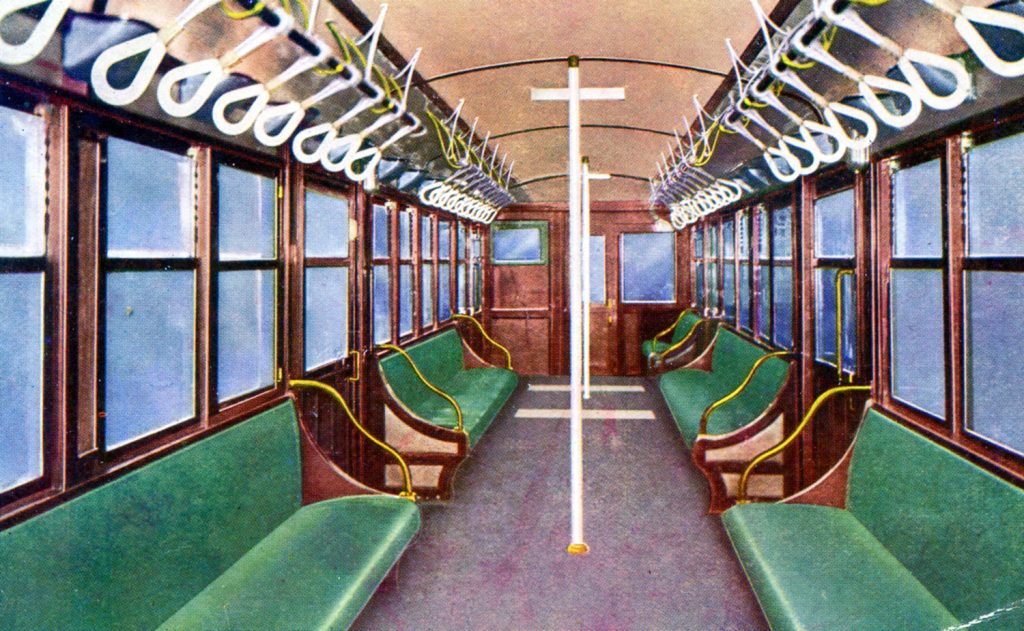

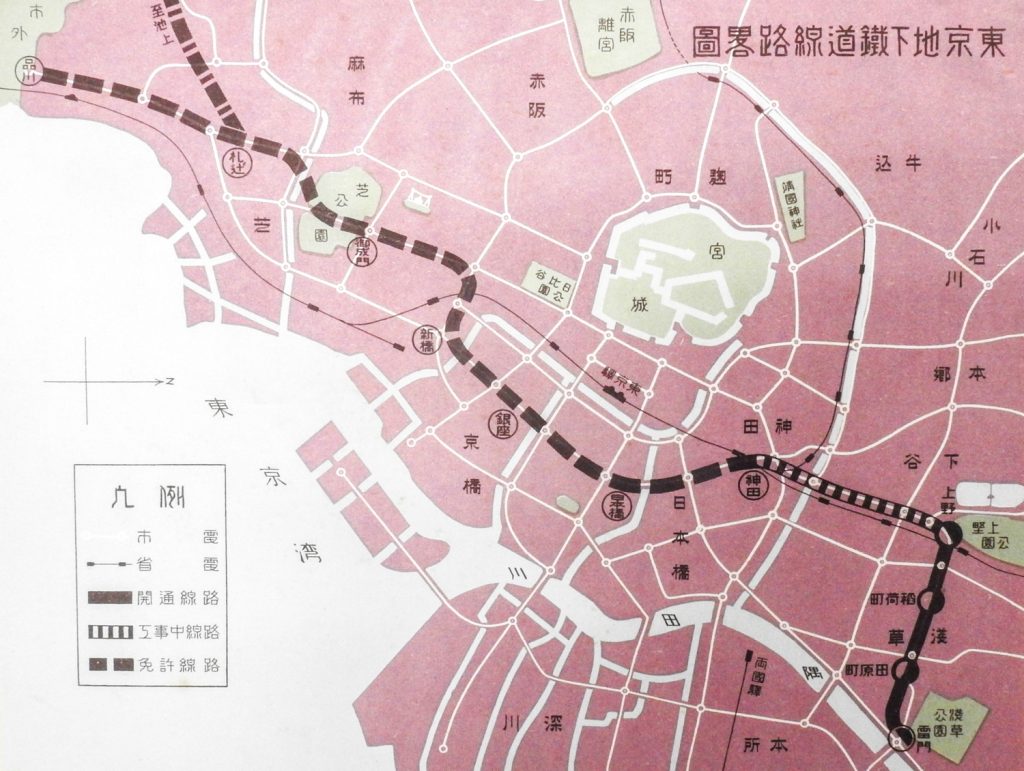

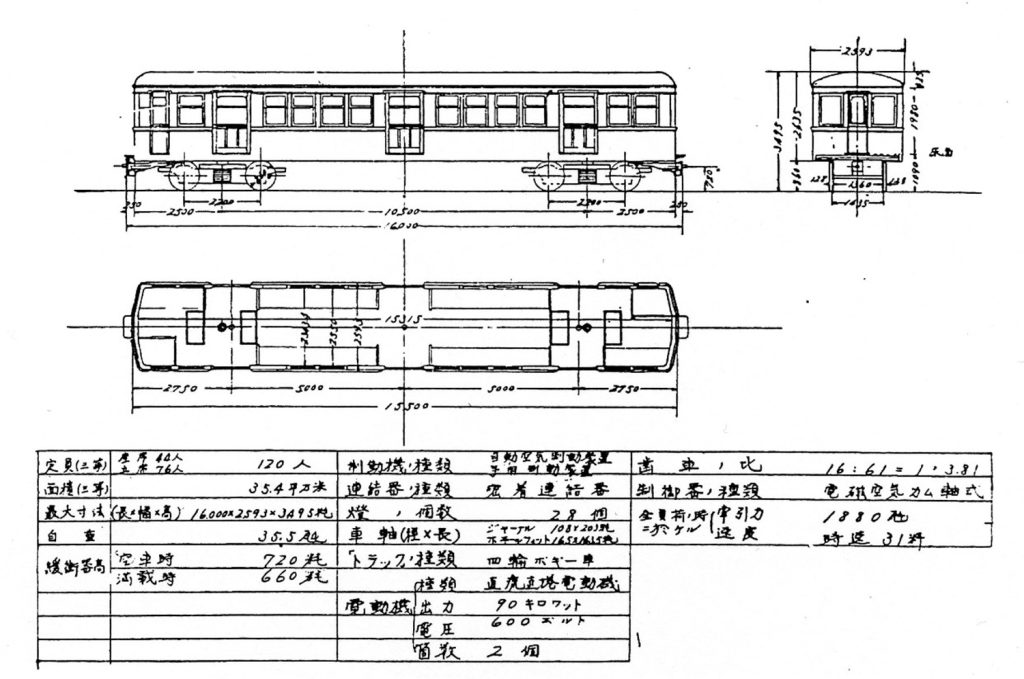

ドボ鉄149日本最初の地下鉄道を実現した人々

日本最初の地下鉄道となった東京地下鉄道は、1927(昭和2)年12月30日に上野~浅草間(現在の東京メトロ銀座線の一部)で営業を開始した。開業前日には、朝香宮鳩彦(やすひこ)親王と竹田宮恒徳親王を招き、会社幹部の案内で […] ...

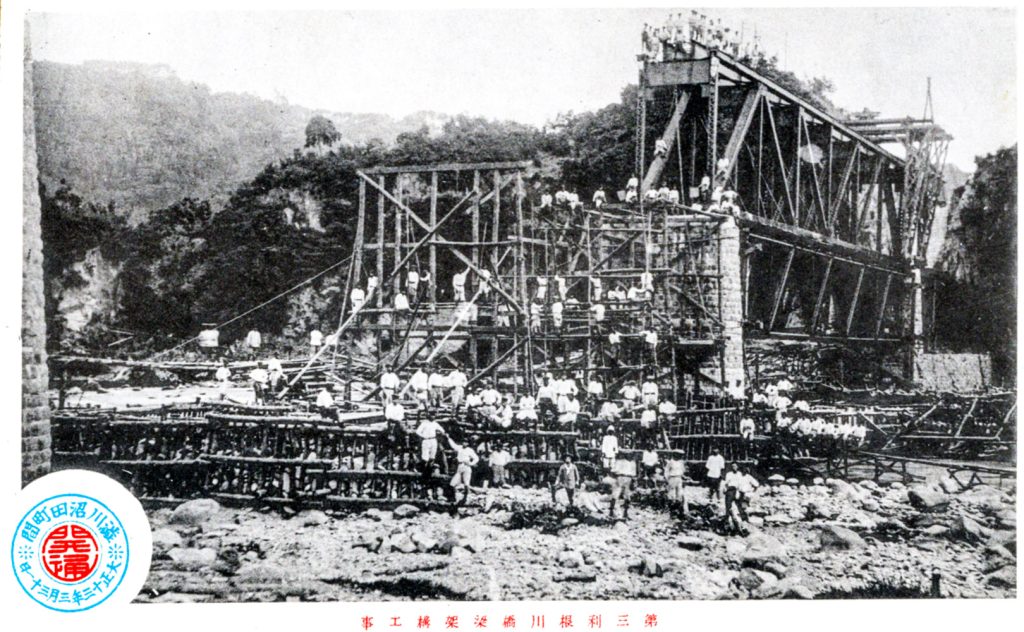

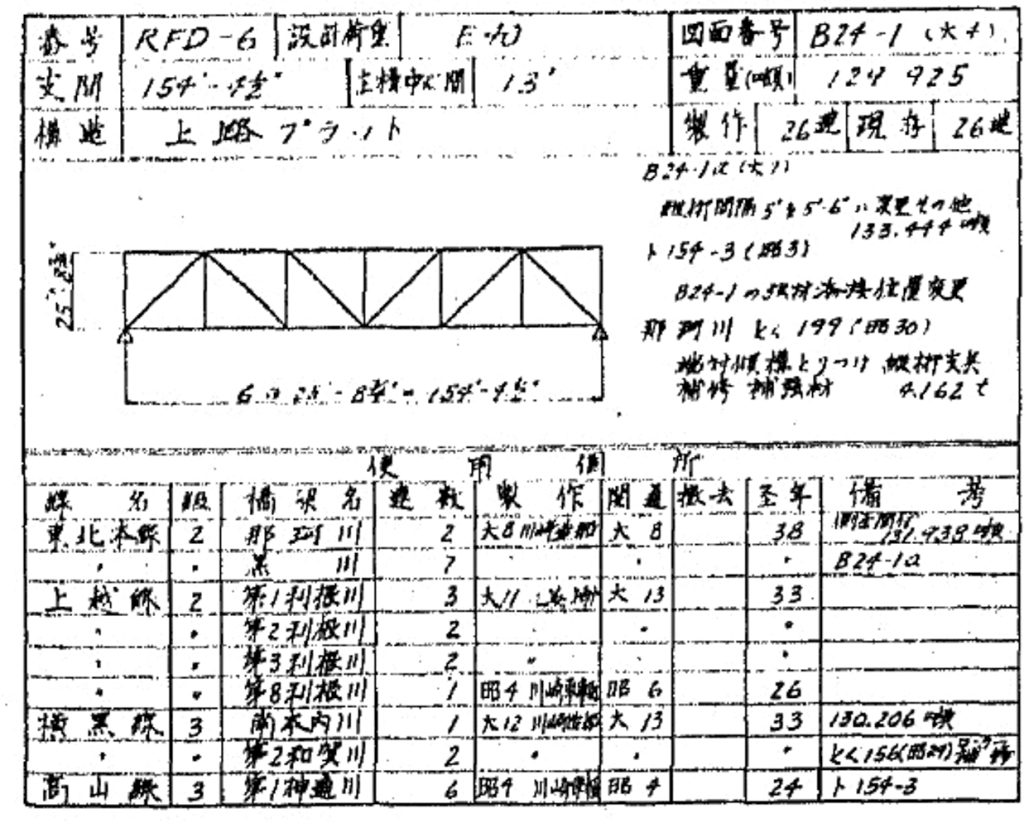

ドボ鉄147上越南線の建設

群馬県の高崎と新潟県の宮内を結ぶ上越線は、それまで信越本線で上田、長野、直江津、柏崎を経由していた新潟への鉄路を短絡し、太平洋側と日本海側を結ぶ新たなルートを構成した。上越線の建設は、最長の清水トンネル(延長9,702 […] ...

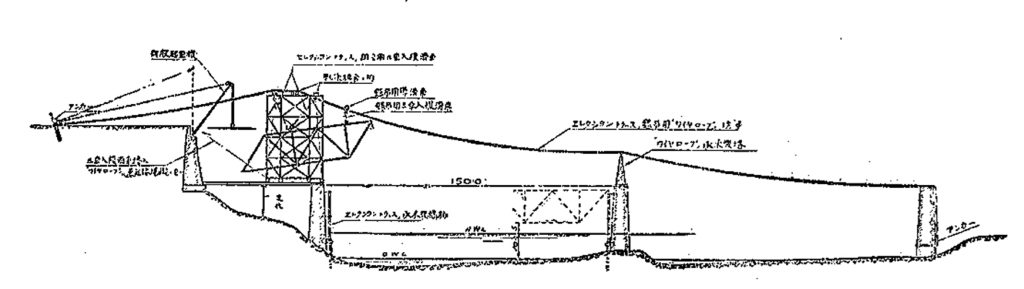

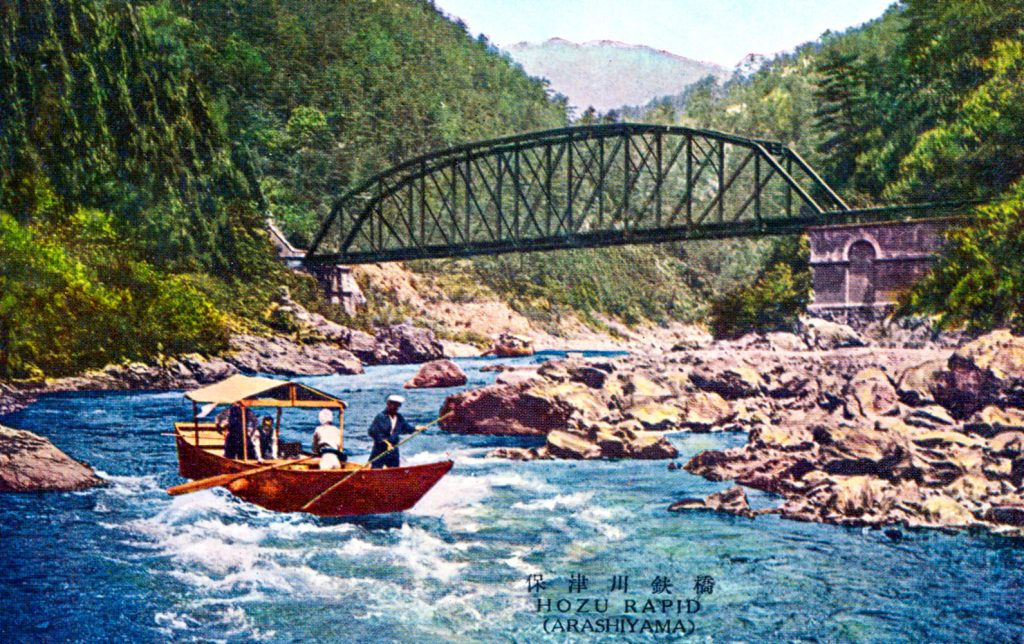

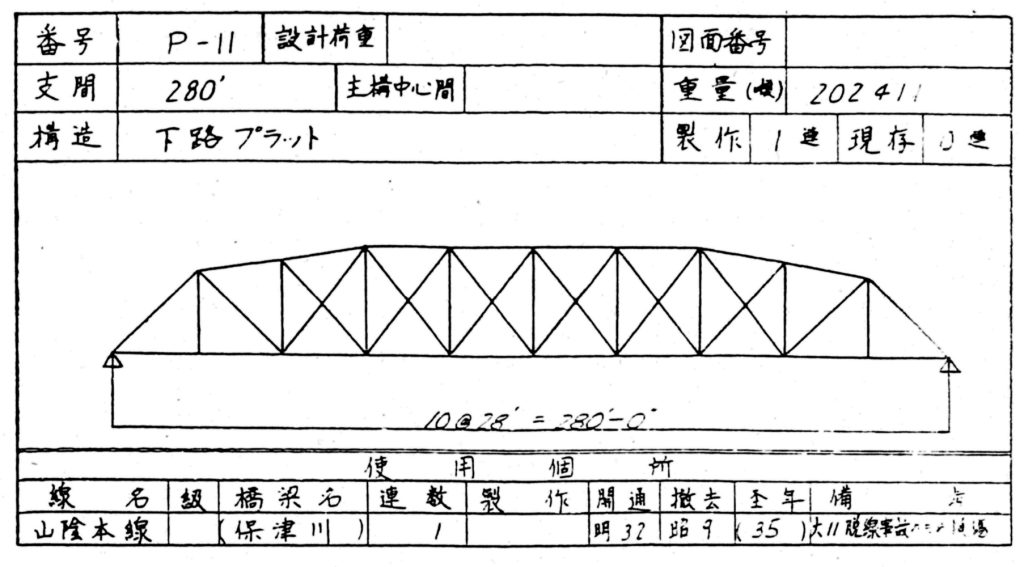

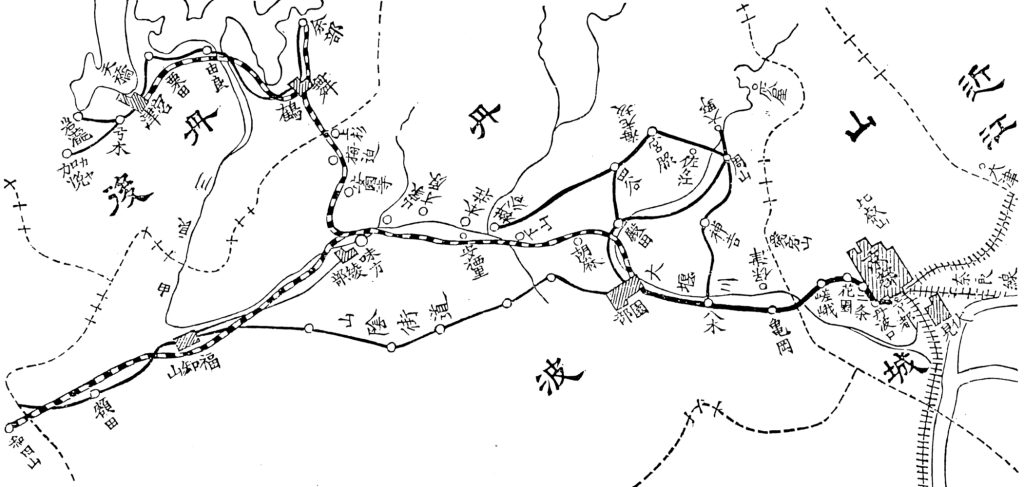

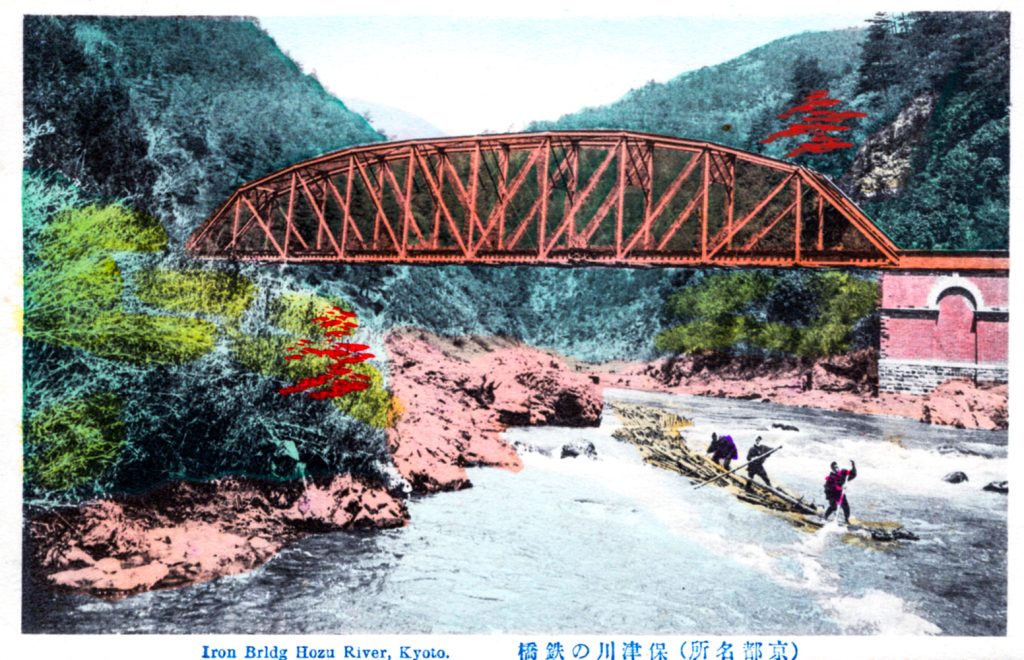

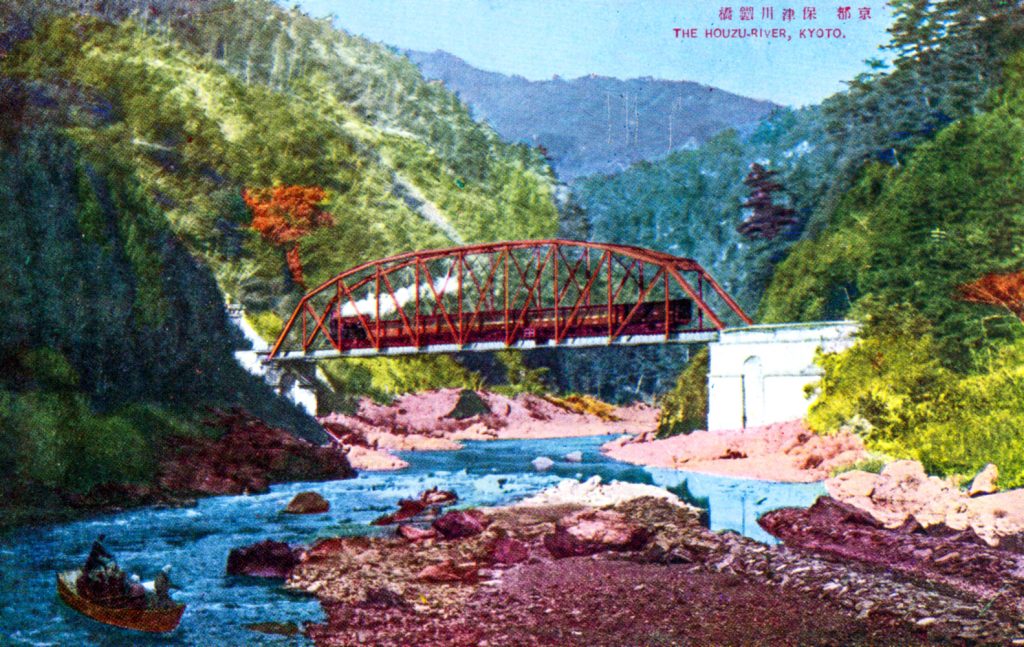

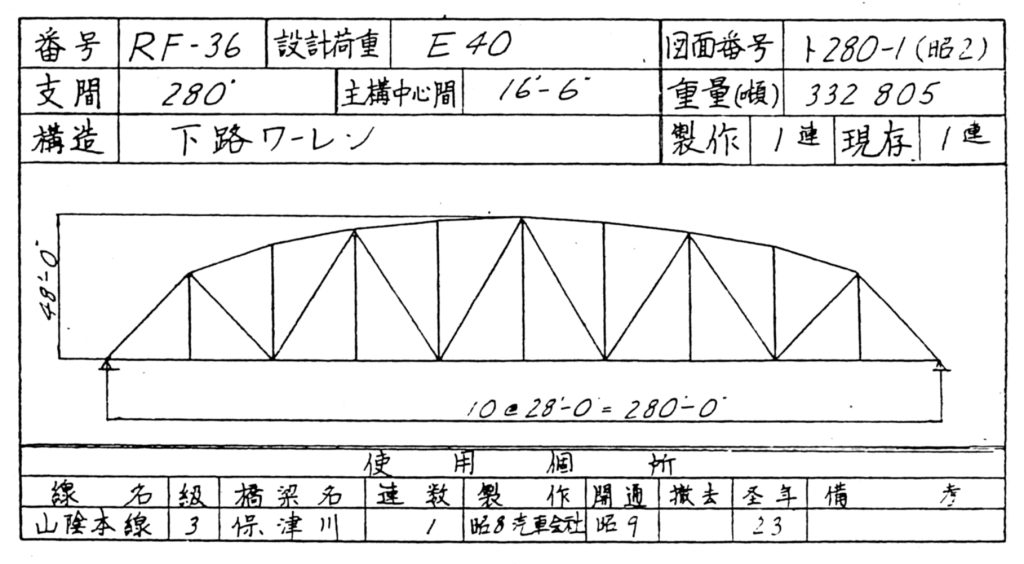

ドボ鉄146保津川下りとピントラス

京都府の亀岡から嵐山を経て淀川と合流する桂川は、嵐山付近までは保津川とも呼ばれ、保津峡には年間を通じて多くの観光客が訪れている。この保津川にそって線路を敷設したのは、京都鉄道という私設鉄道で、嵯峨~園部間は1899(明 […] ...

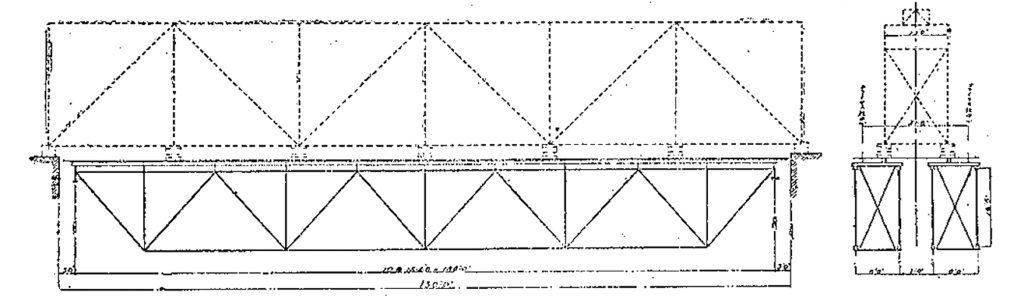

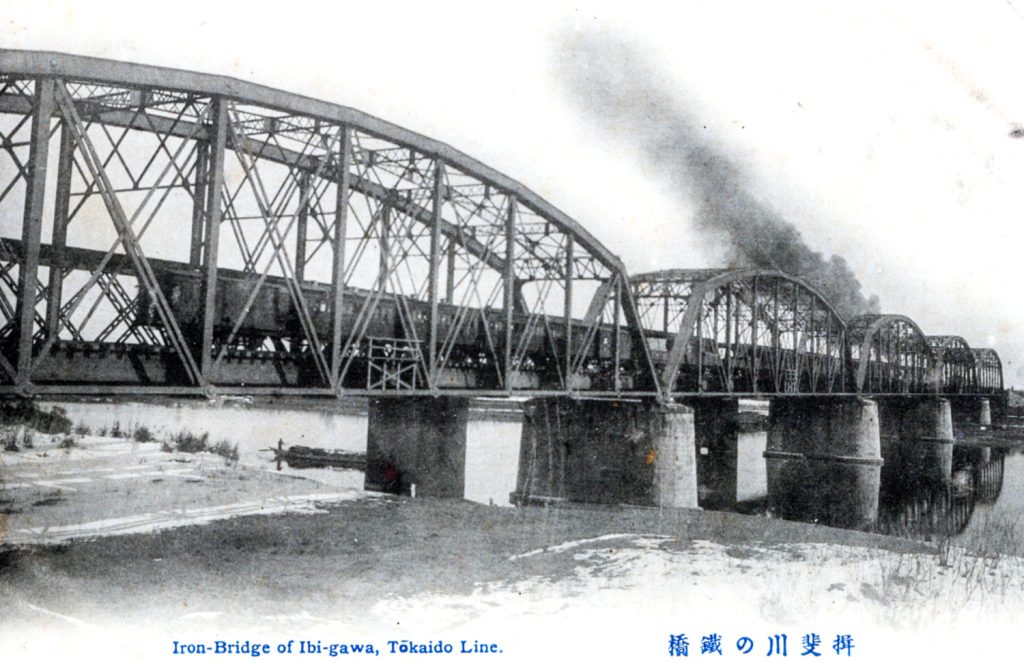

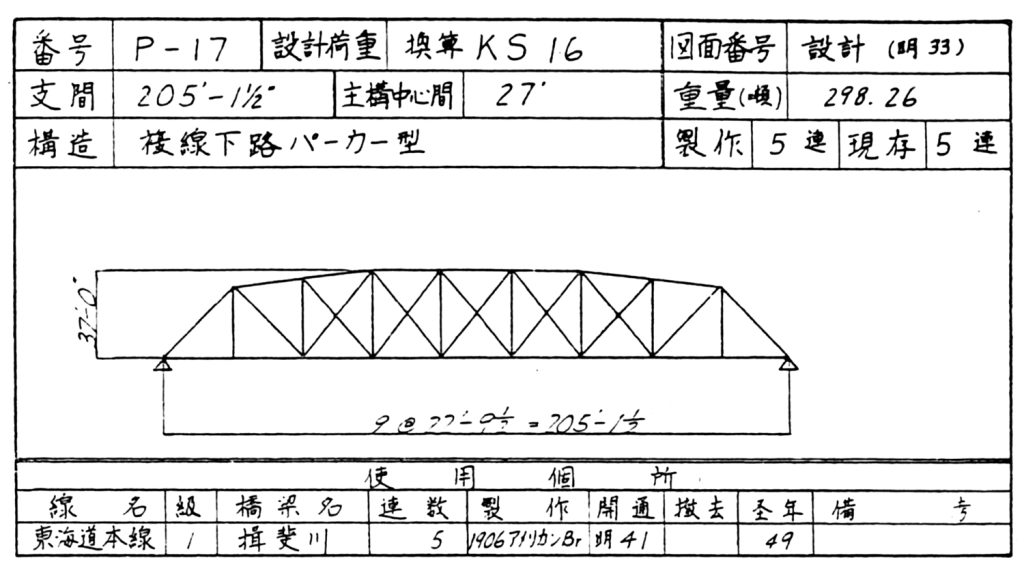

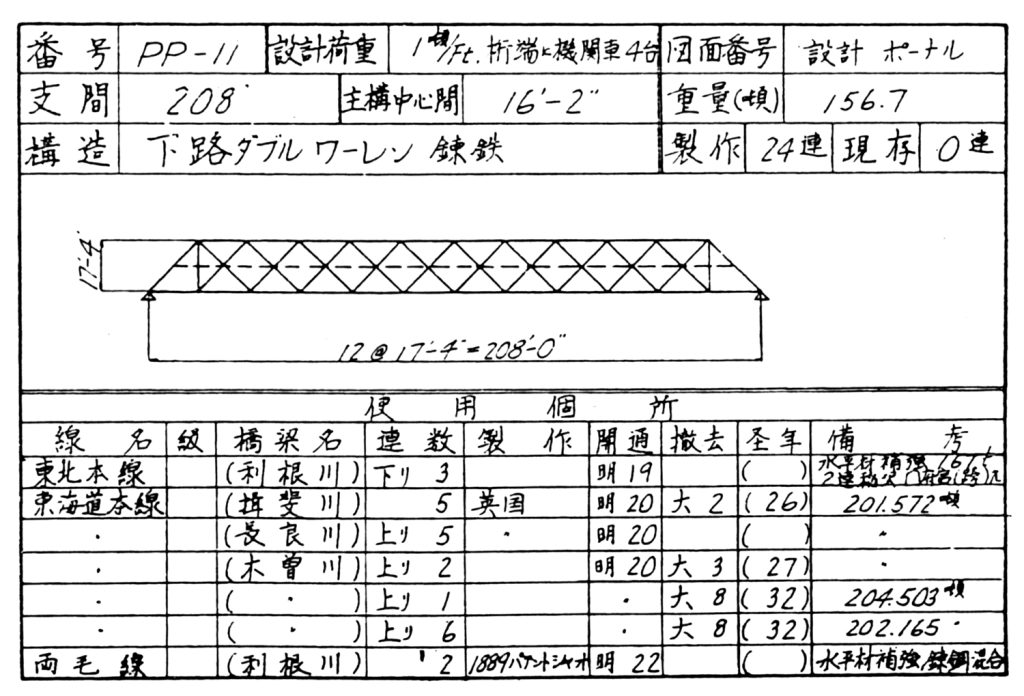

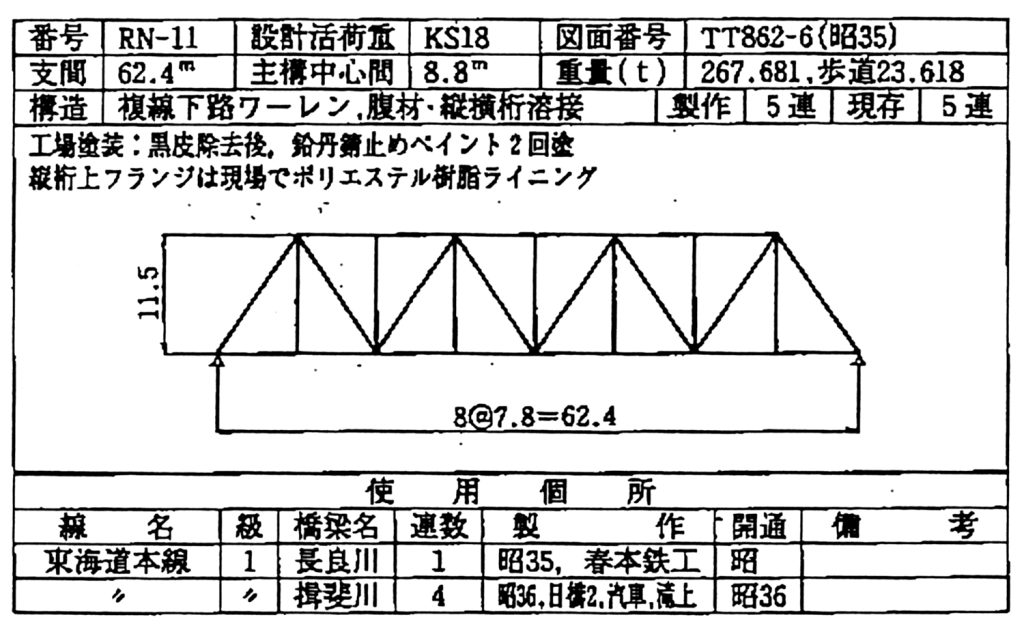

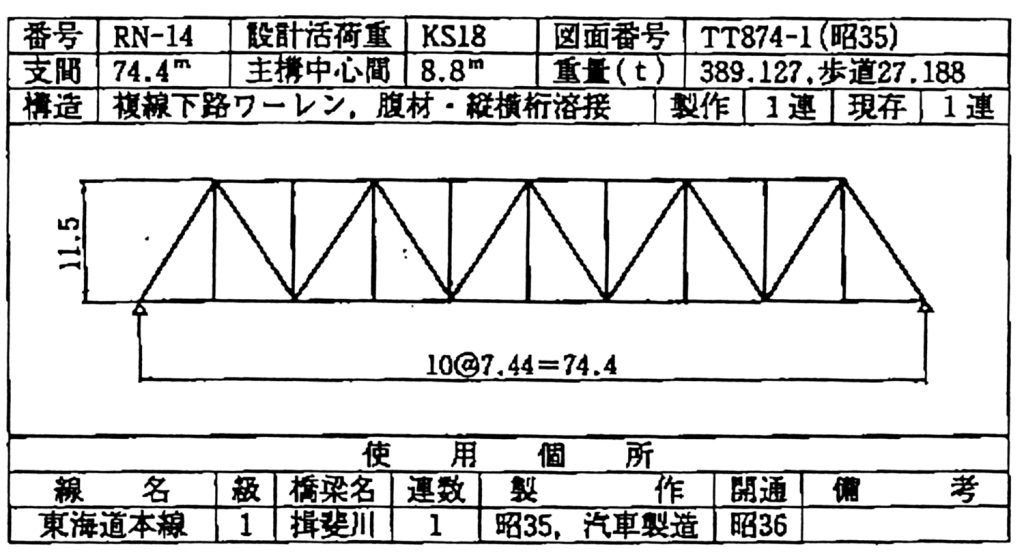

ドボ鉄145揖斐川を跨いだ複線トラス橋

濃尾平野を流れる木曽三川のうち、最も西側を流れる揖斐川は、岐阜県揖斐川町の冠山付近を水源とし、濃尾平野を潤して桑名付近で伊勢湾へとそそいでいる。1887(明治20)年に揖斐川橋梁を含む大垣~加納(現在の岐阜)間が開業し […] ...

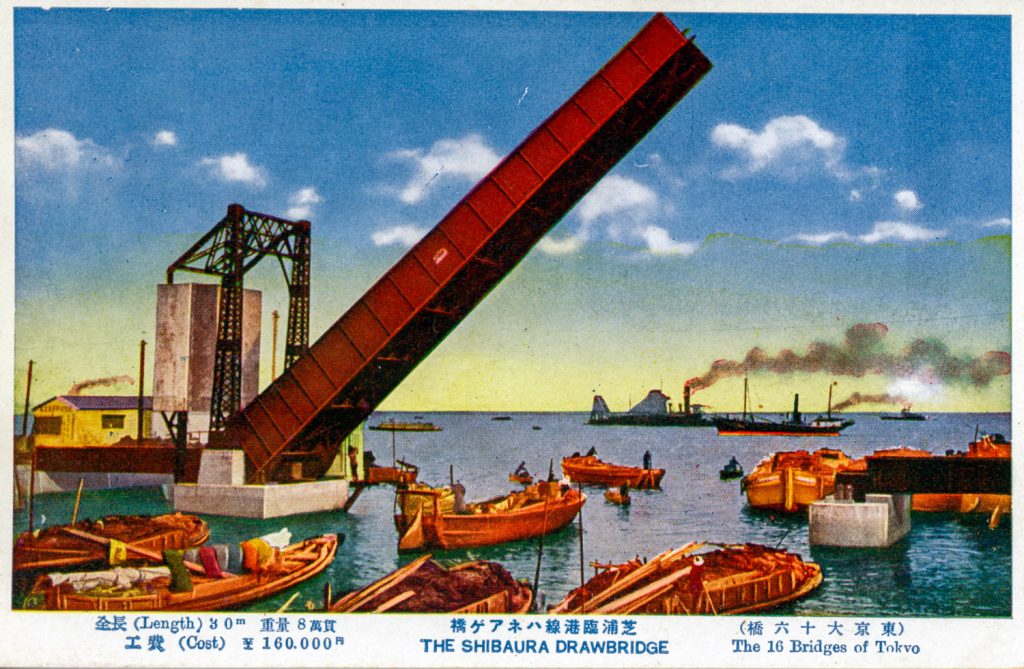

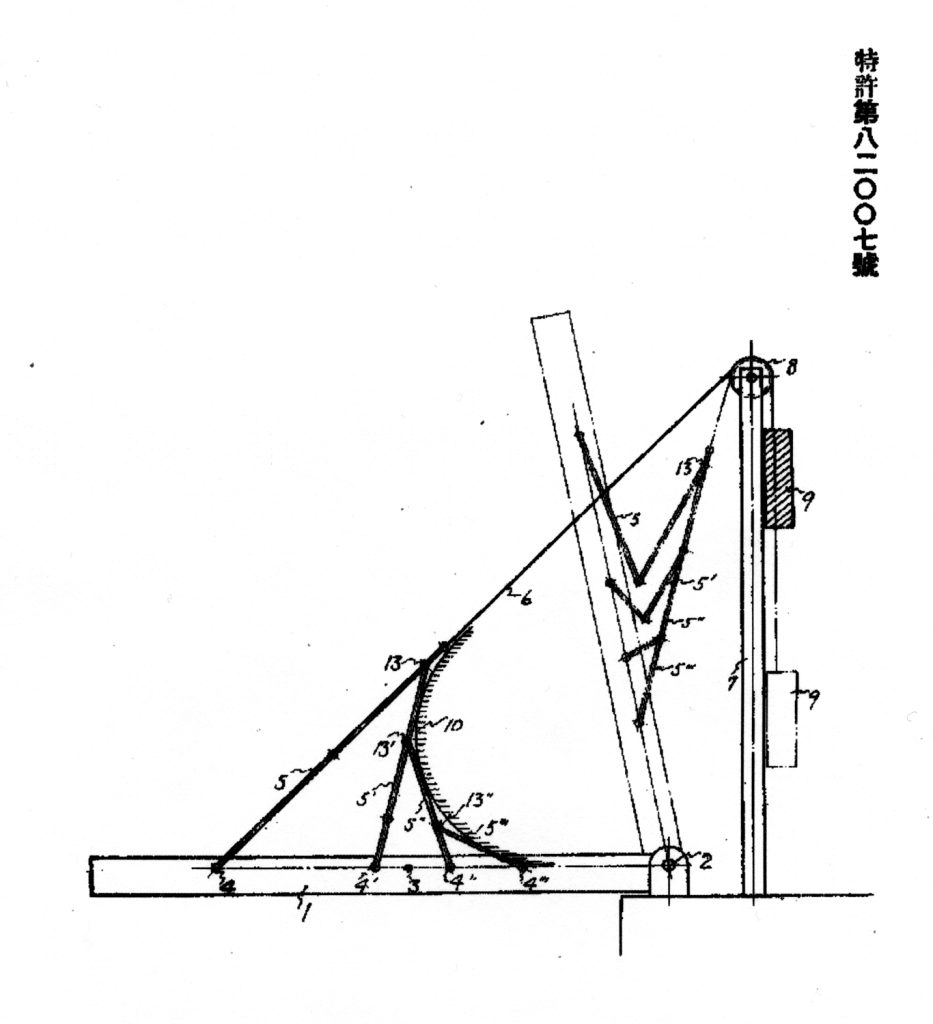

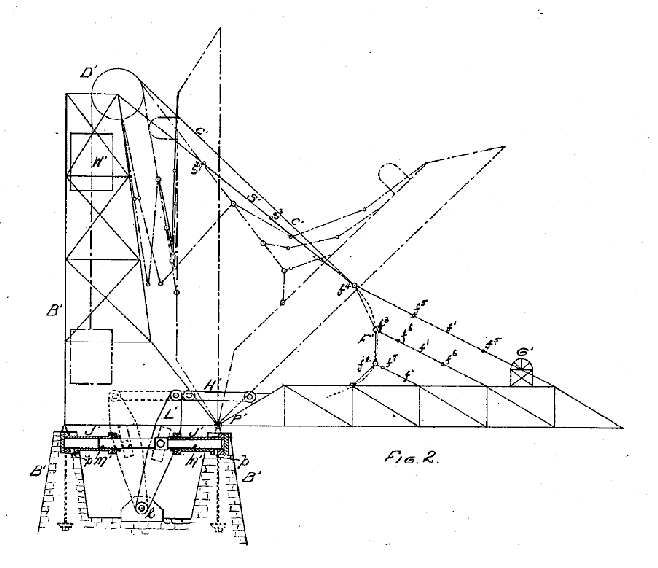

ドボ鉄144山本卯太郎の跳開橋

わが国における可動橋の普及に貢献した山本卯太郎については、第46回の四日市臨港線・末広橋梁で紹介したが、今回は山本が設計した最大支間の可動橋である古川橋梁について紹介してみたい。古川橋梁は、東京の汐留から芝浦を結ぶ貨物 […] ...