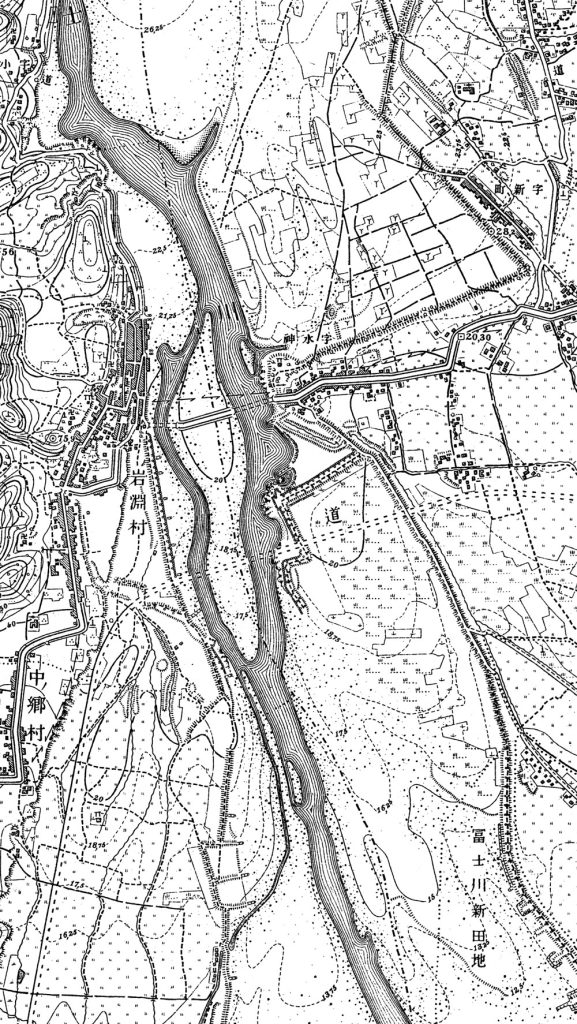

ドボ鉄093富士川橋梁を支え続ける橋脚

最上川、球磨川とともに日本三大急流に数えられる富士川は、たびたび流域に水害をもたらし、その河口部では治水施設として江戸時代初期に雁堤(かりがねづつみ)が築かれ、幕末に帰郷堤(ききょうつづみ)が建設された。明治時代になっ […] ...

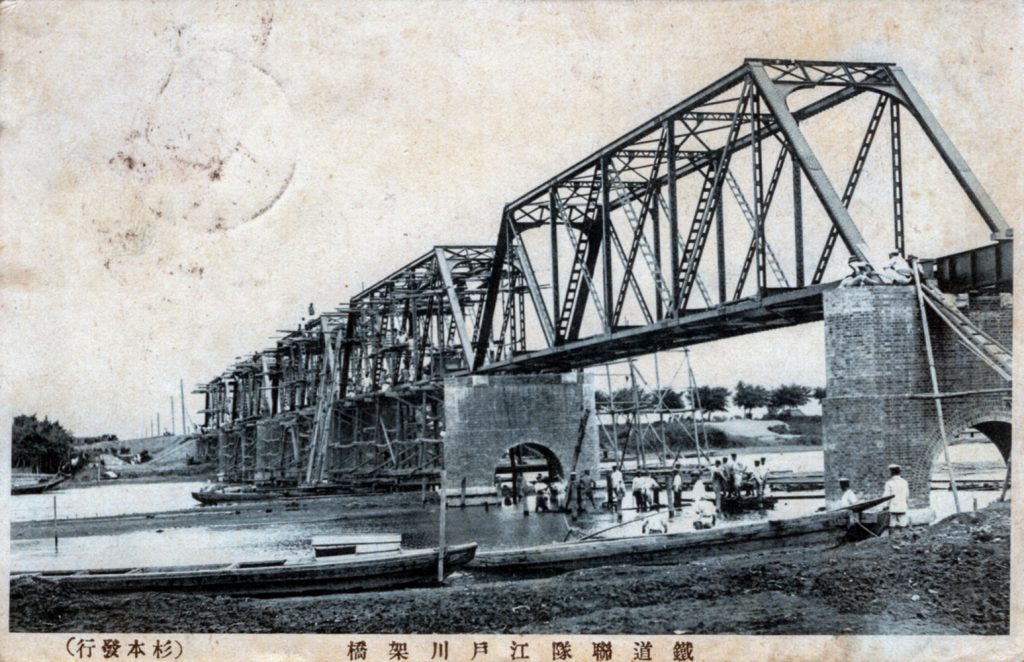

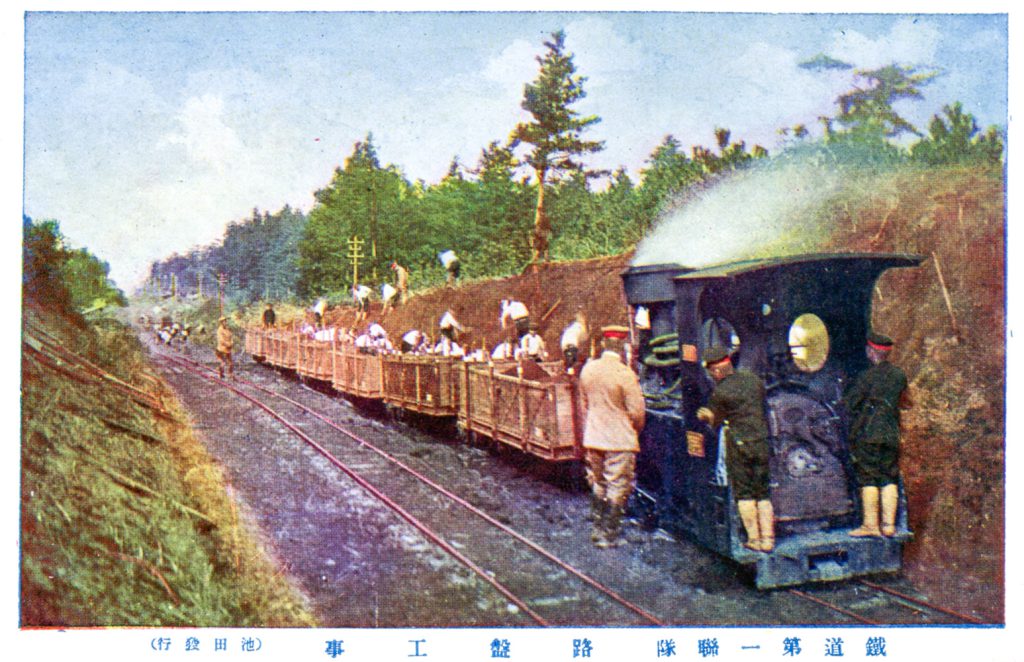

ドボ鉄092成田をめざして

東京と成田、千葉を結ぶ京成電鉄の歴史は、1909(明治42)年に東京~成田間の鉄道敷設を目的として、京成電気軌道が設立されたことに始まる。 工事は、押上~市川新田(現・市川真間)を第1期線として開始され、1912(大 […] ...

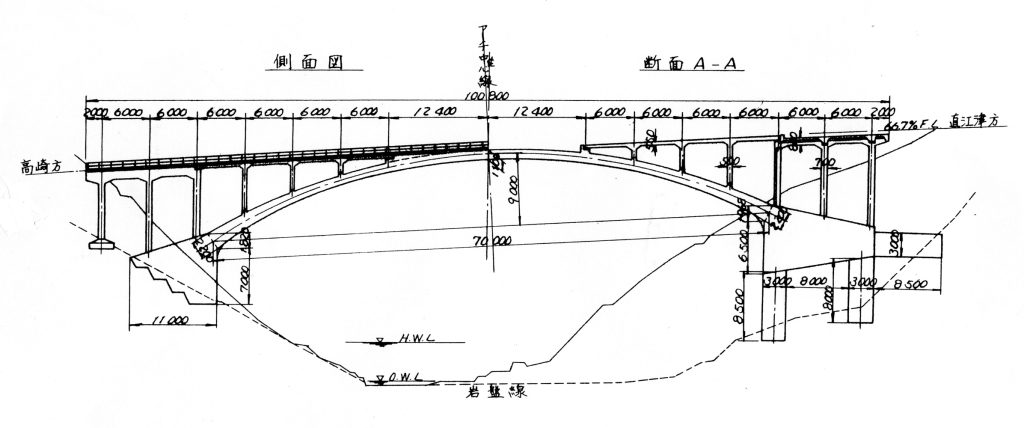

ドボ鉄091碓氷川に架かる鉄筋コンクリートアーチ橋

群馬県と長野県の県境に位置する碓氷峠は、中山道の昔から難所として知られ、1893(明治26)年に開通した信越本線も横川~軽井沢間でアブト式と呼ばれるラックレール方式の鉄道を用い、66.7‰の急勾配を登坂した。このため、 […] ...

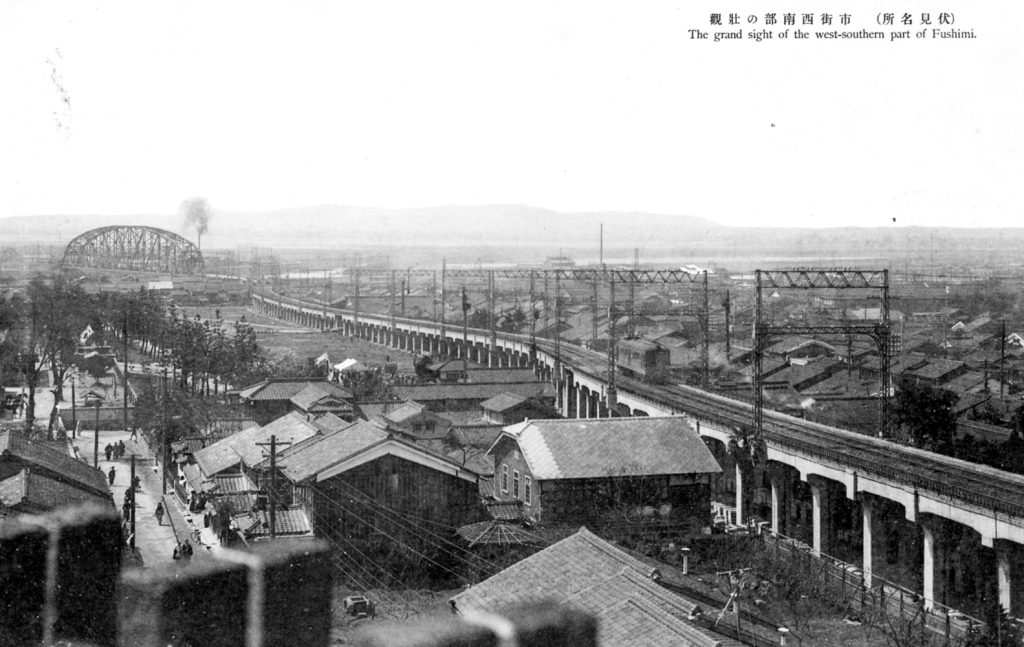

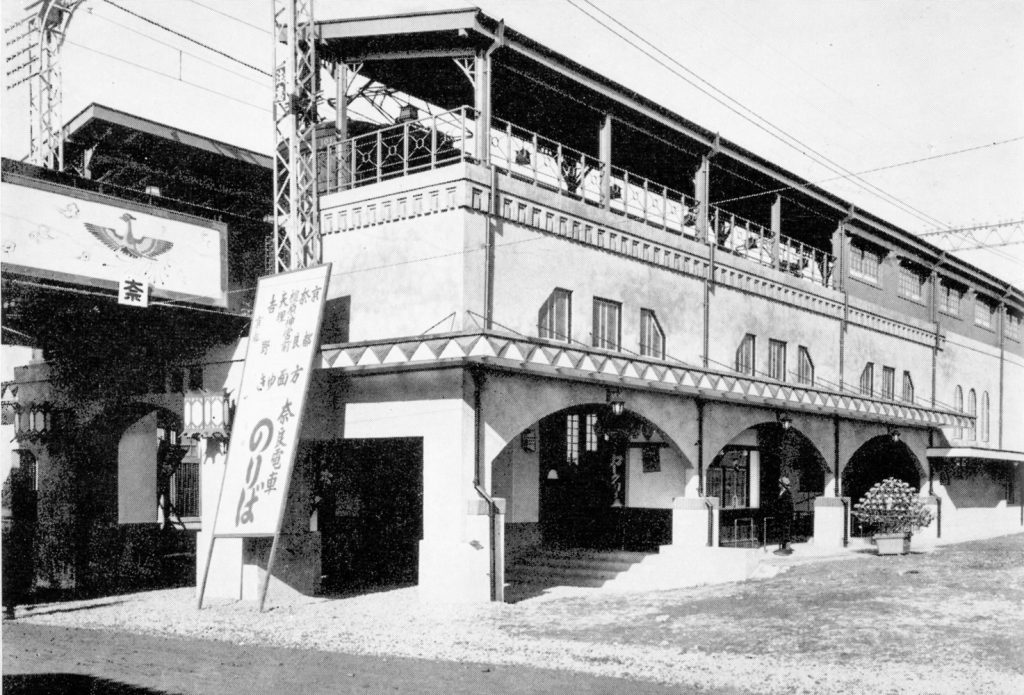

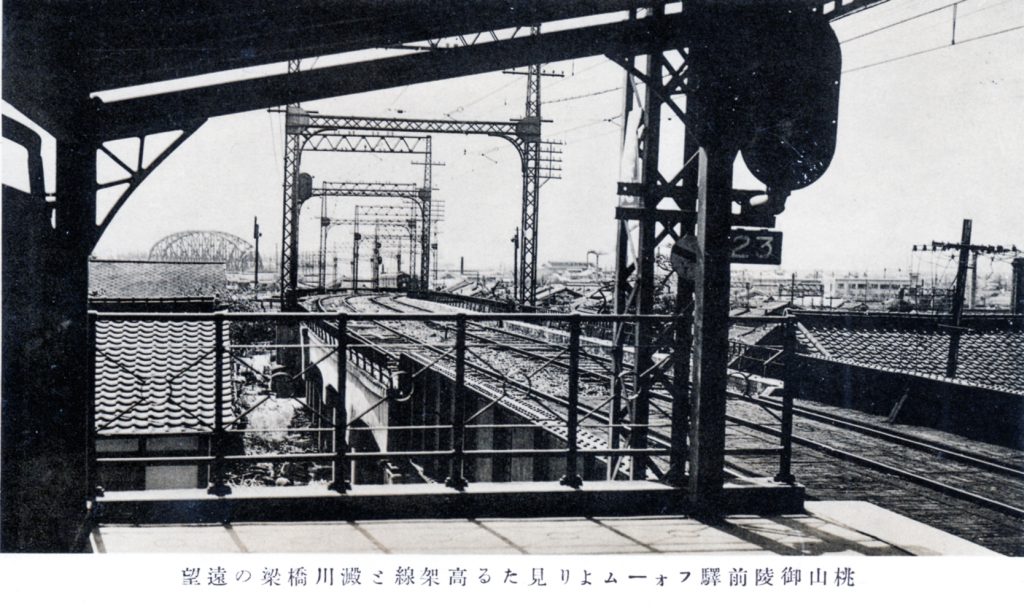

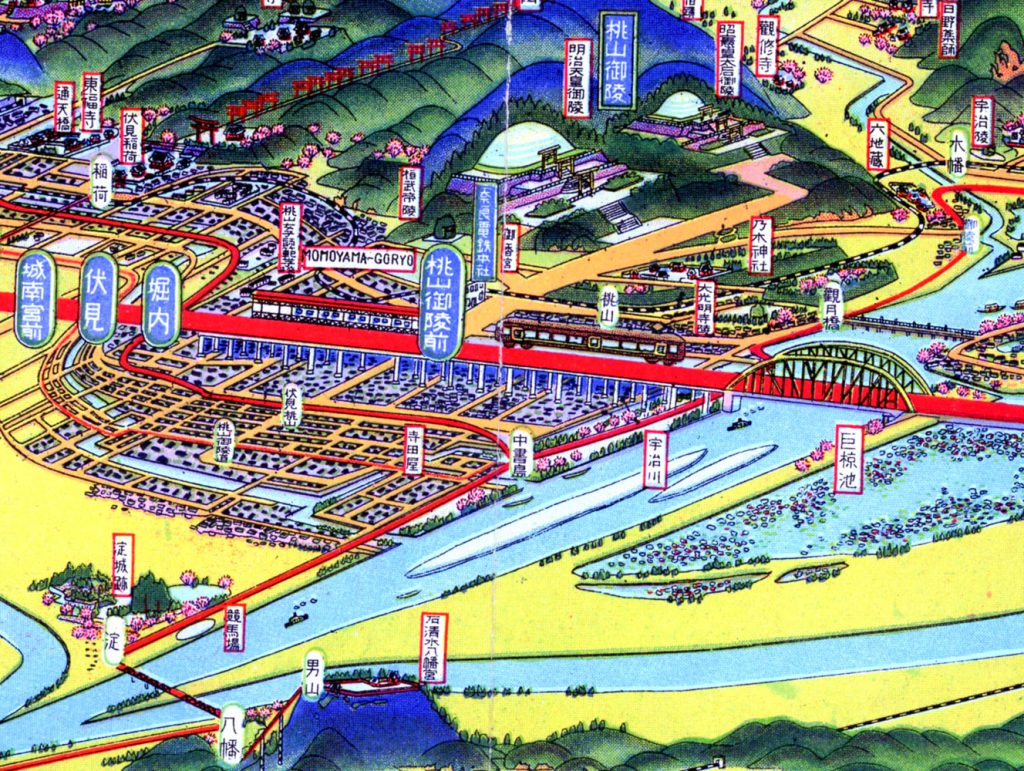

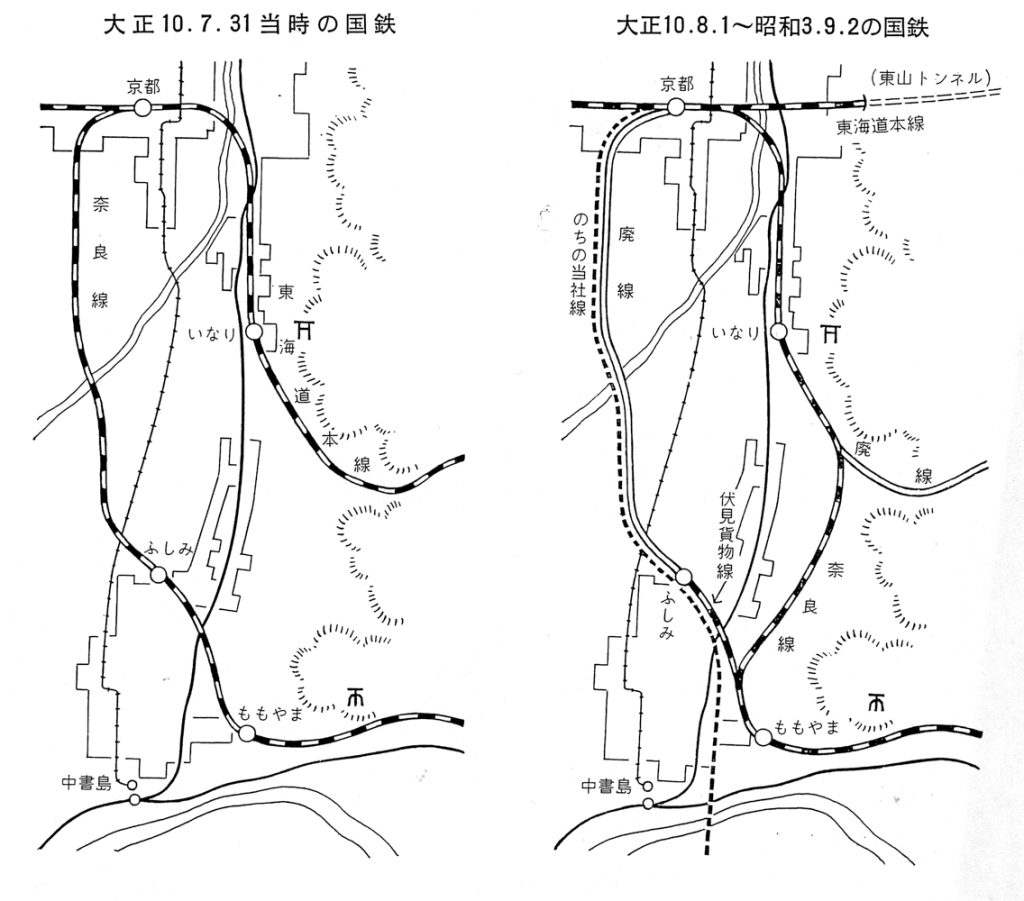

ドボ鉄090伏見を縦断した高架橋

京阪電気鉄道と大阪電気軌道(現在の近畿日本鉄道奈良線)を南北方向に連絡するために設立された奈良電気鉄道は、1928(昭和3)年に京都~西大寺間(34.5km)を結び、大阪電気軌道に乗り入れた。 この路線は、銘酒で知られる […] ...

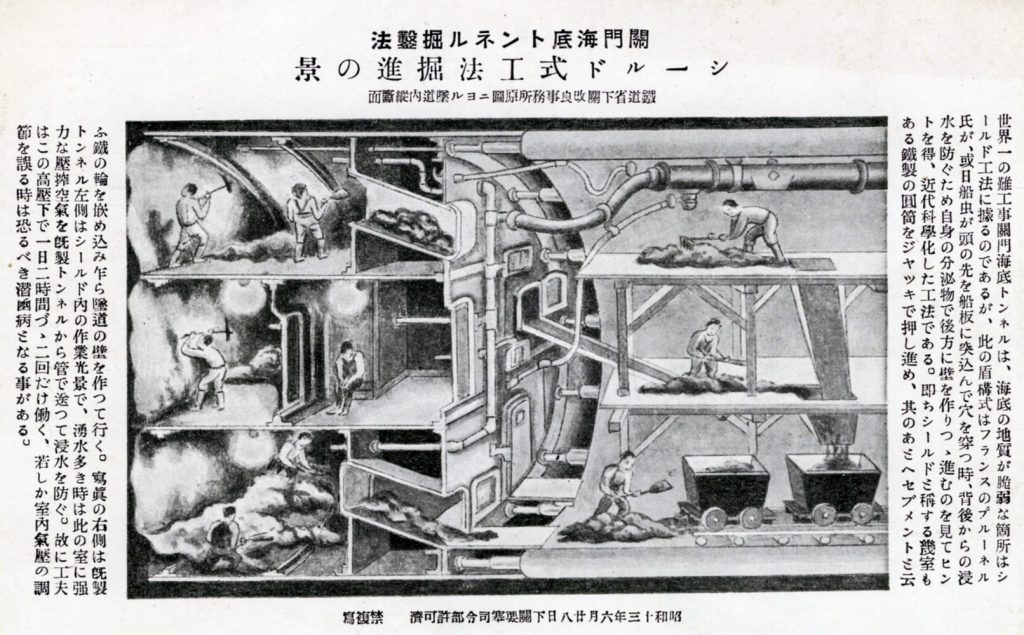

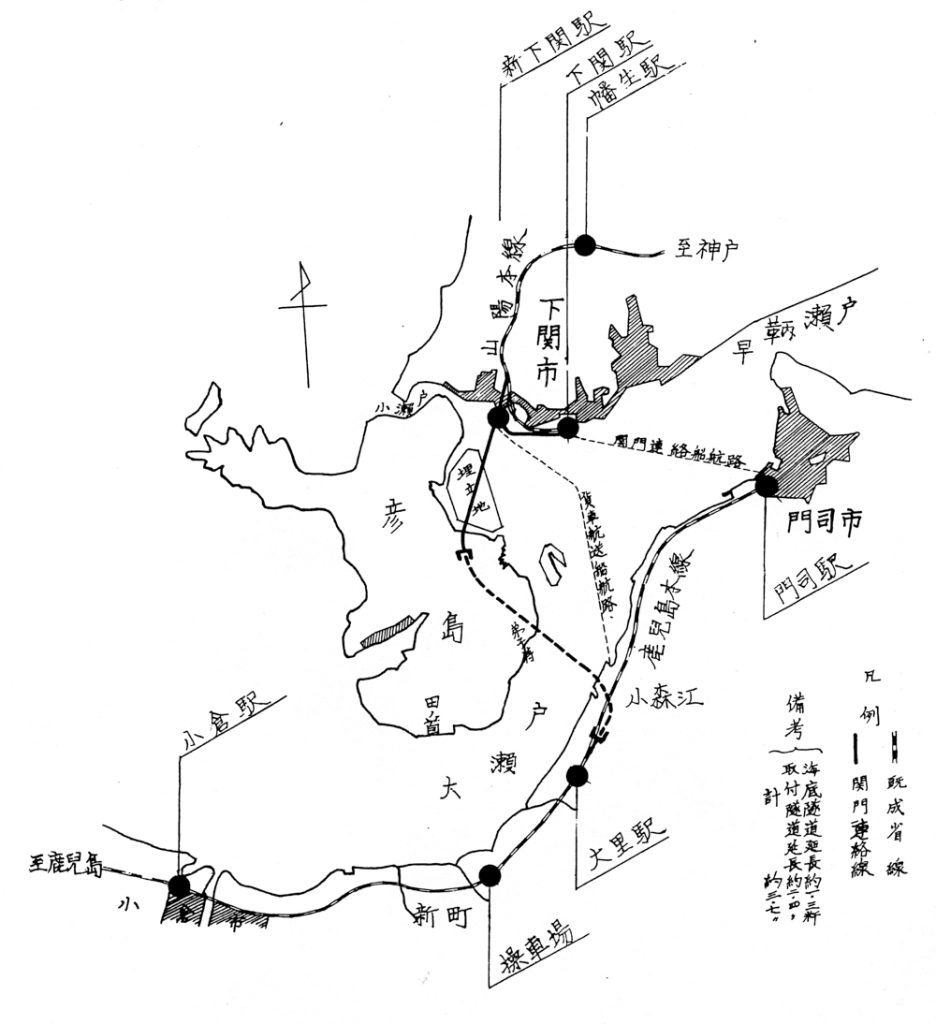

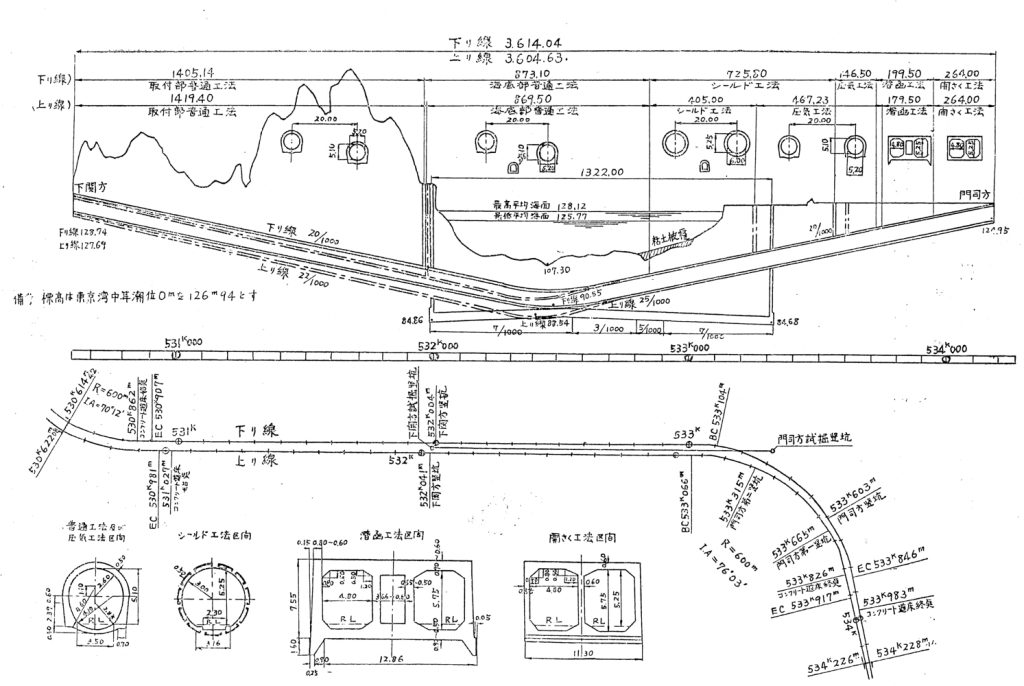

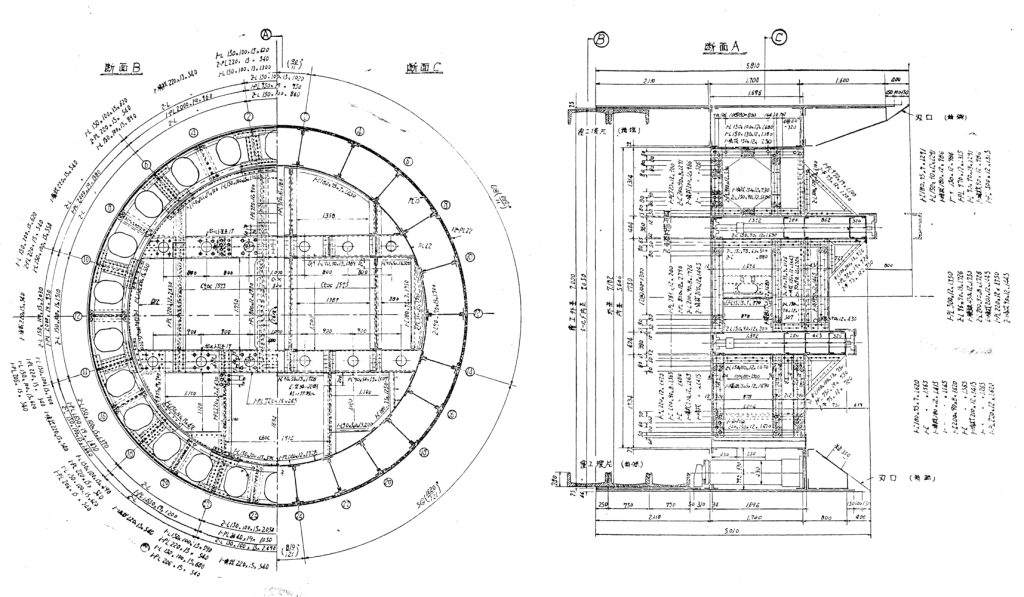

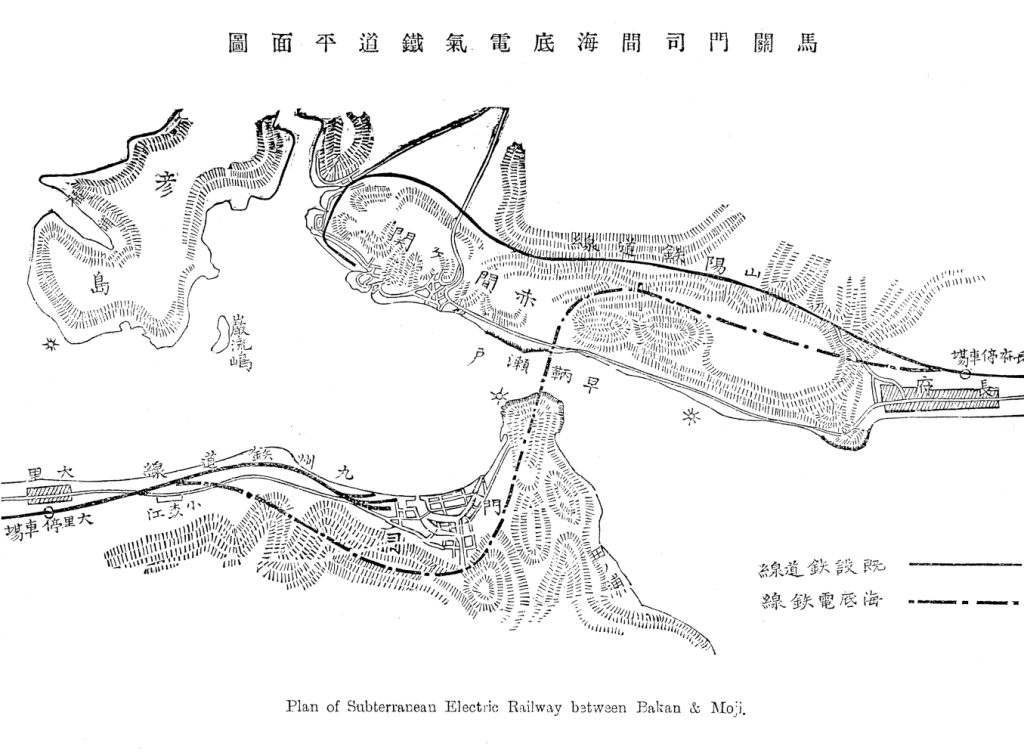

ドボ鉄089シールド工法の図

わが国におけるシールドトンネルの歴史は、1921(大正10)年の羽越線・折渡トンネルに始まり(ドボ鉄026参照)、戦前は丹那トンネルの水抜坑と、関門トンネル本坑で用いられた。このうち関門トンネルでは、下り線の726m区 […] ...

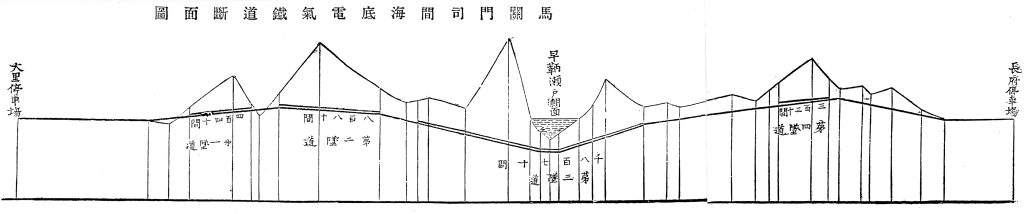

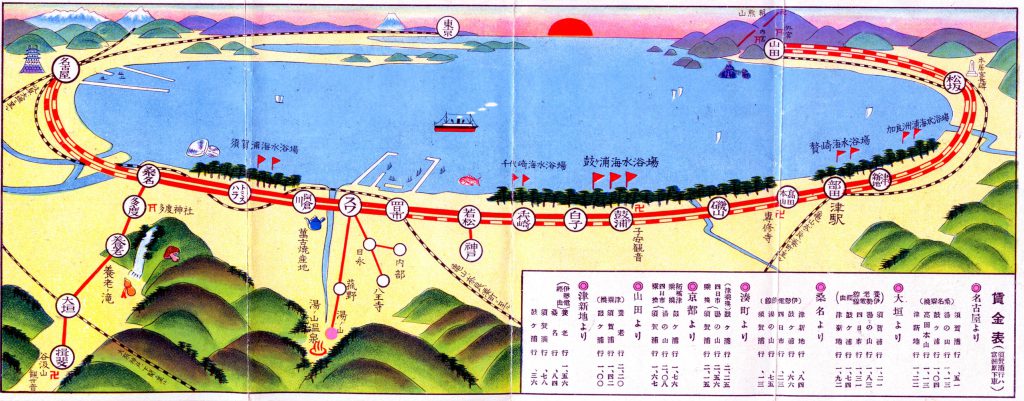

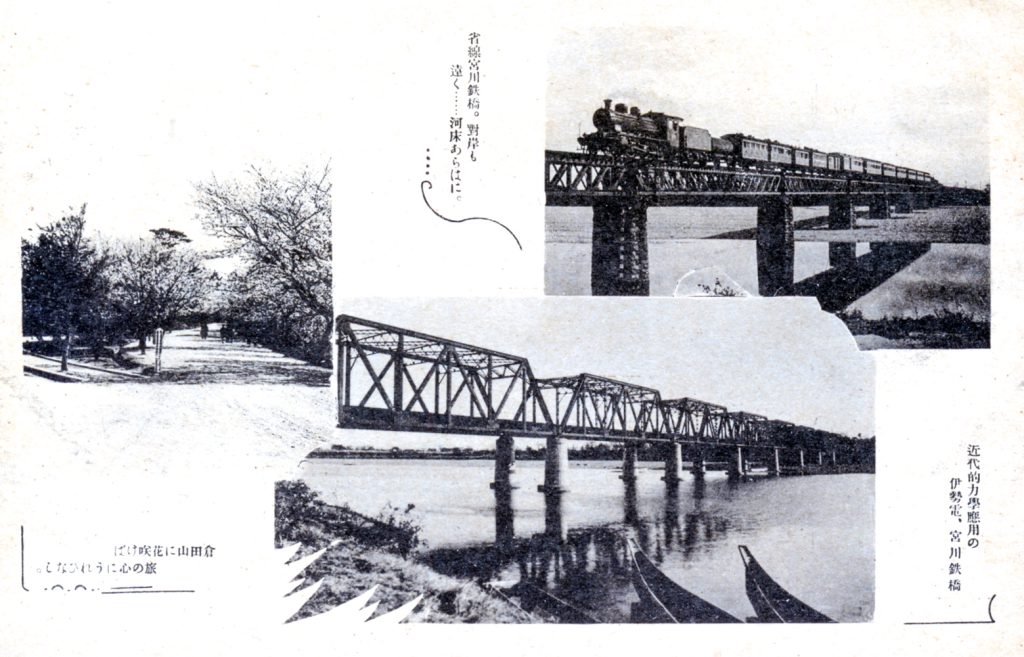

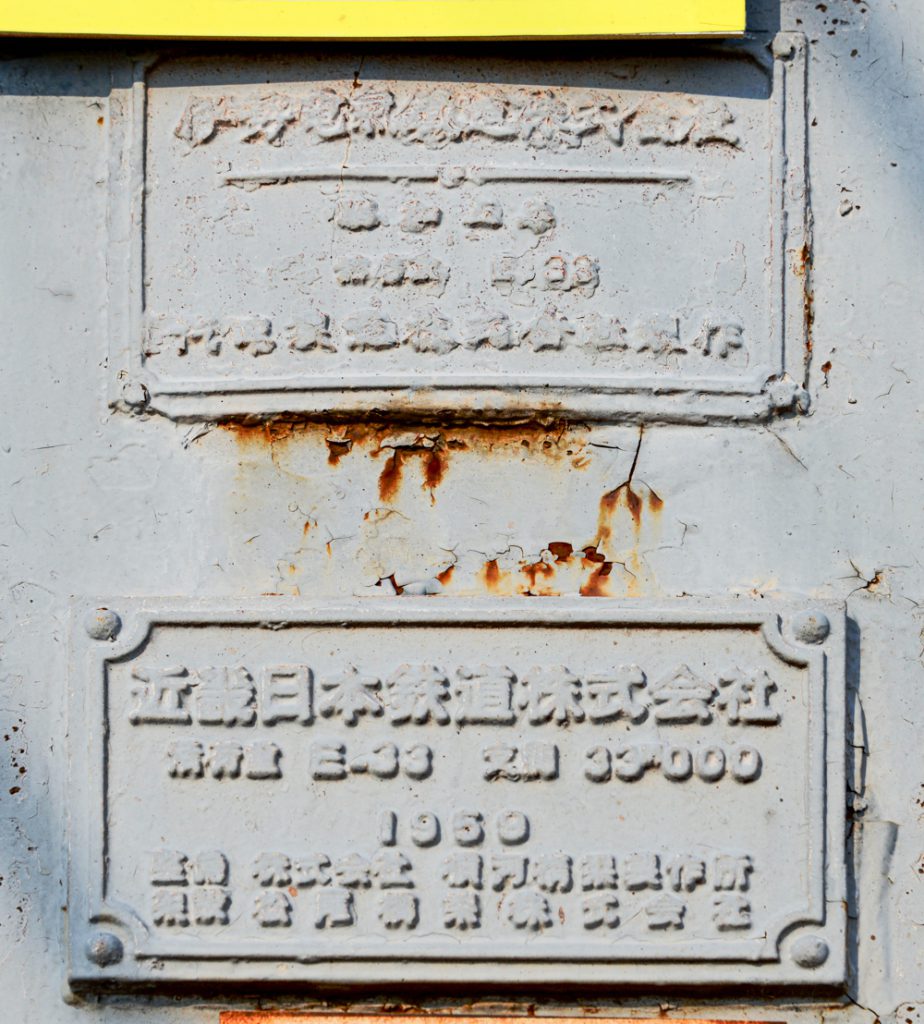

ドボ鉄088伊勢電気鉄道からの年賀状

今回の絵葉書は、伊勢電気鉄道という会社が1931(昭和6)年の元旦に発行した年賀状で、沿線を象徴する伊勢神宮と伊勢湾を中央として、当時の路線網が描かれている。 伊勢電気鉄道は、1911(明治44)年に地元の資産家によ […] ...

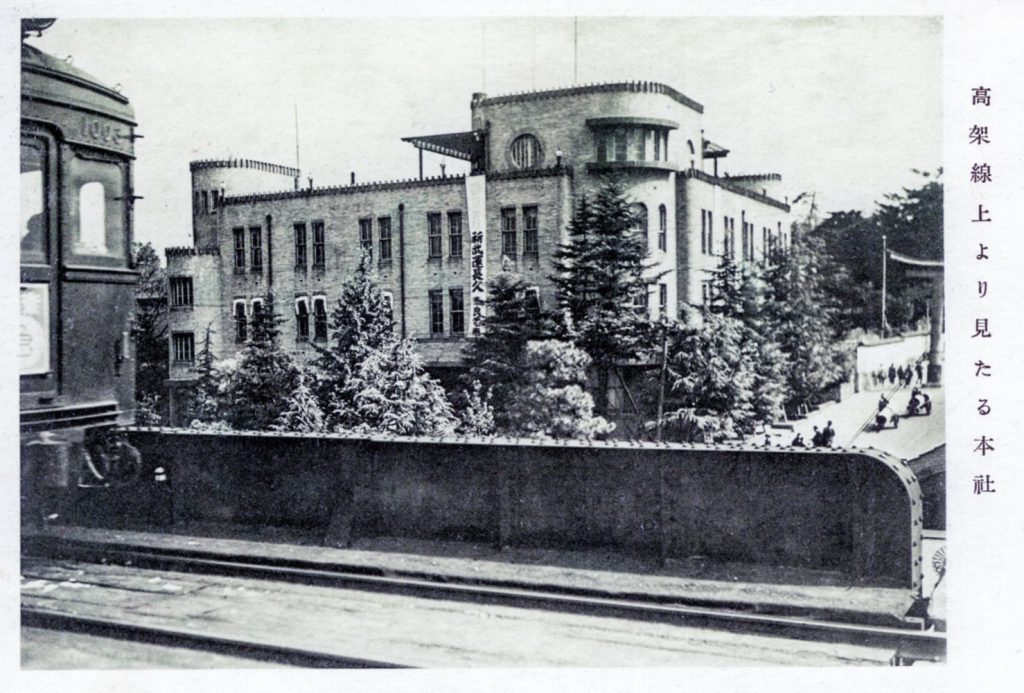

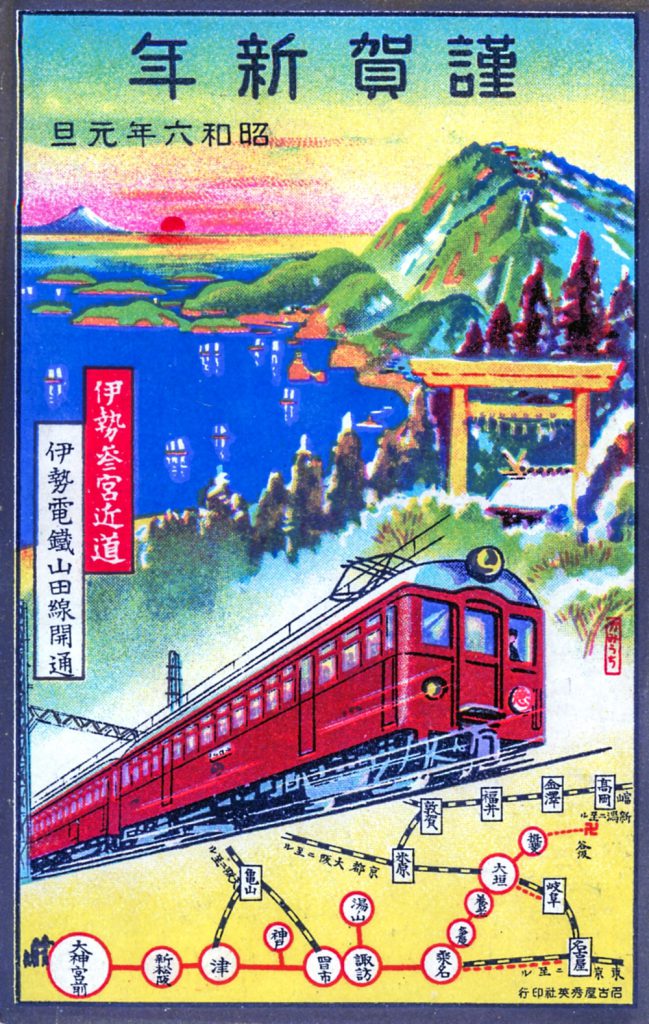

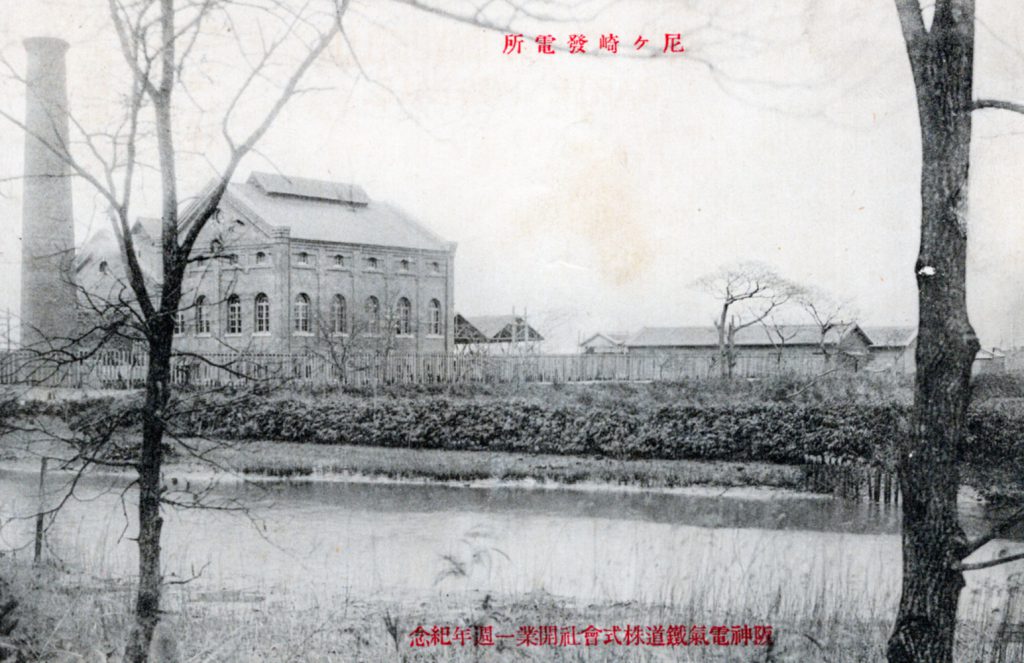

ドボ鉄087電力供給事業への進出

私鉄の発達とともに関連事業への進出がさかんになり、百貨店の開設や住宅地の開発、遊園地などのレジャー産業の展開が積極的に行われ、鉄道事業を支える柱として成長を遂げた。こうした関連事業は、現在も活発に行われているが、黎明期 […] ...

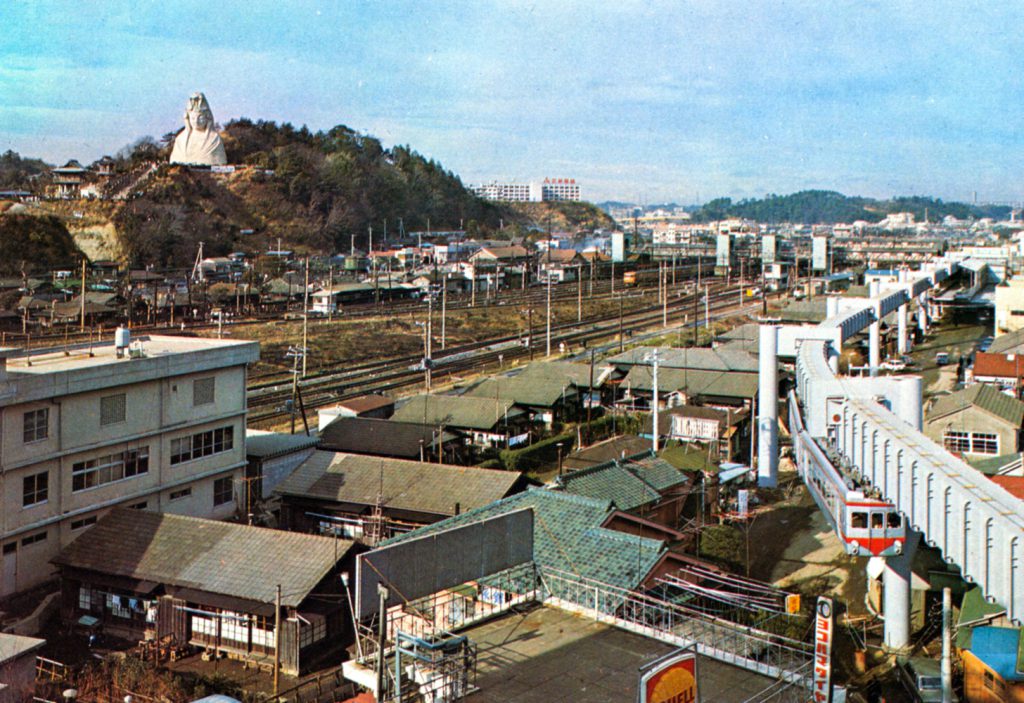

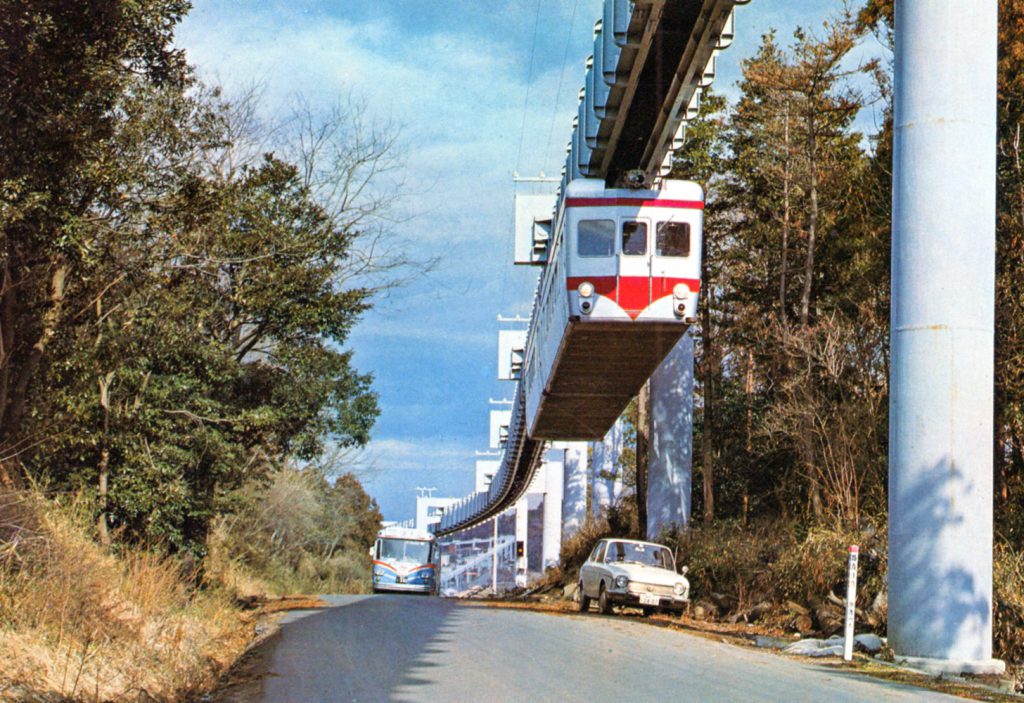

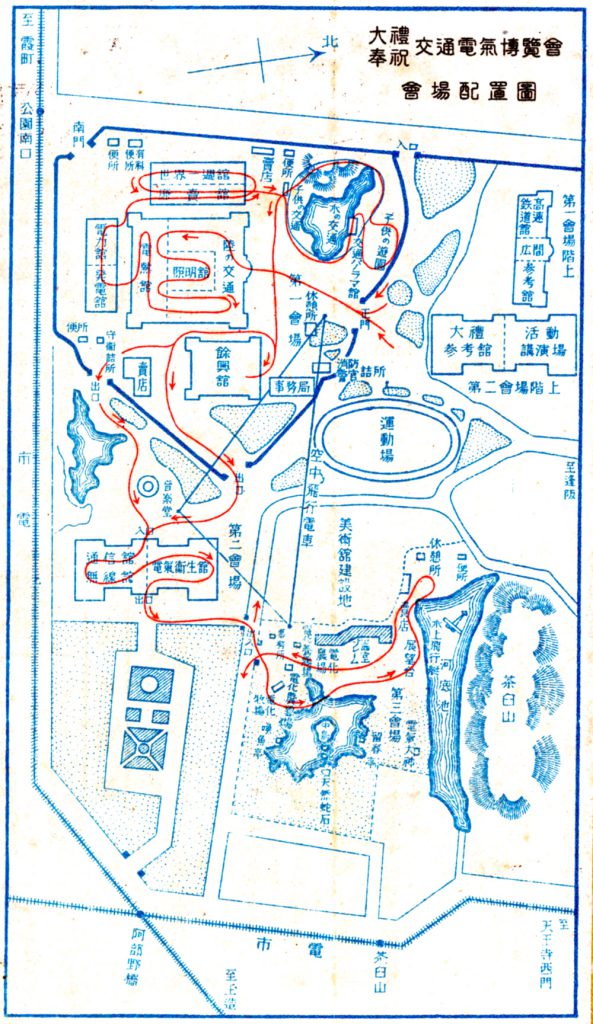

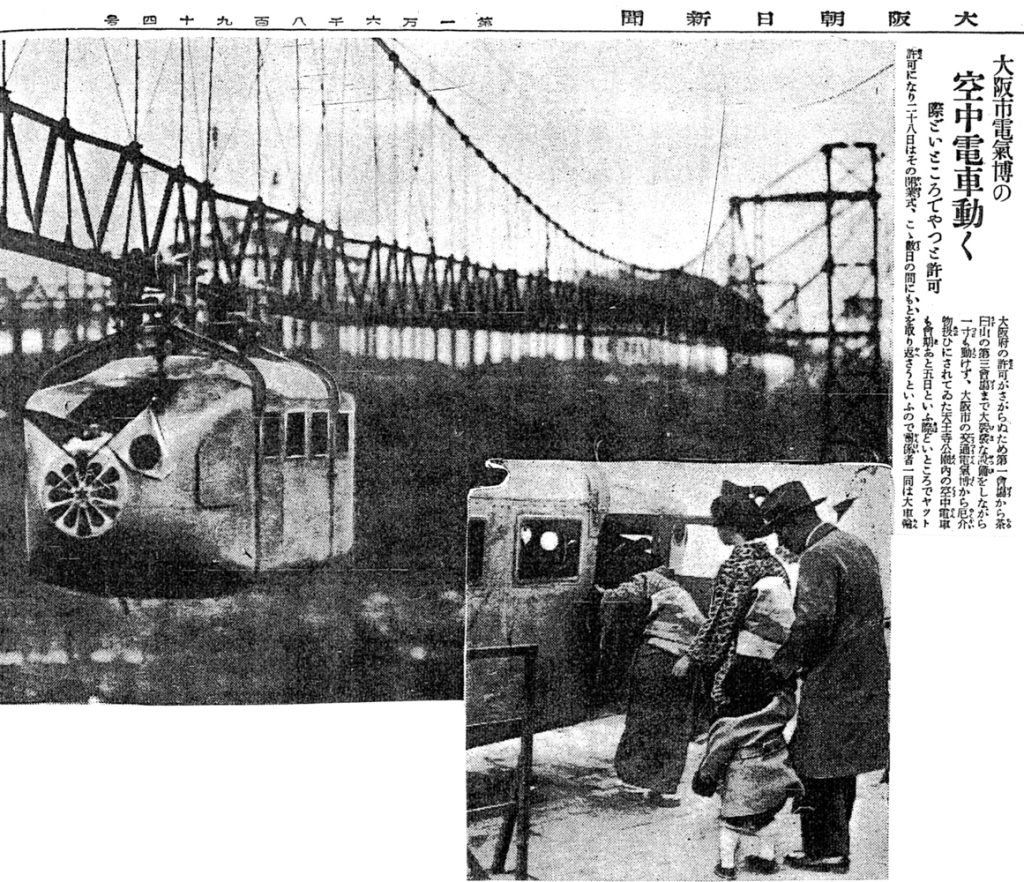

ドボ鉄086懸垂式モノレールの誕生

1本の案内軌条のみを用いる交通機関であるモノレールは、懸垂式鉄道と跨座式鉄道の2方式に大別される。このうち、懸垂式は、軌道の下に車両がぶら下がる方式のモノレールで、地方鉄道法に基づいて実用化されたのは1957(昭和32 […] ...

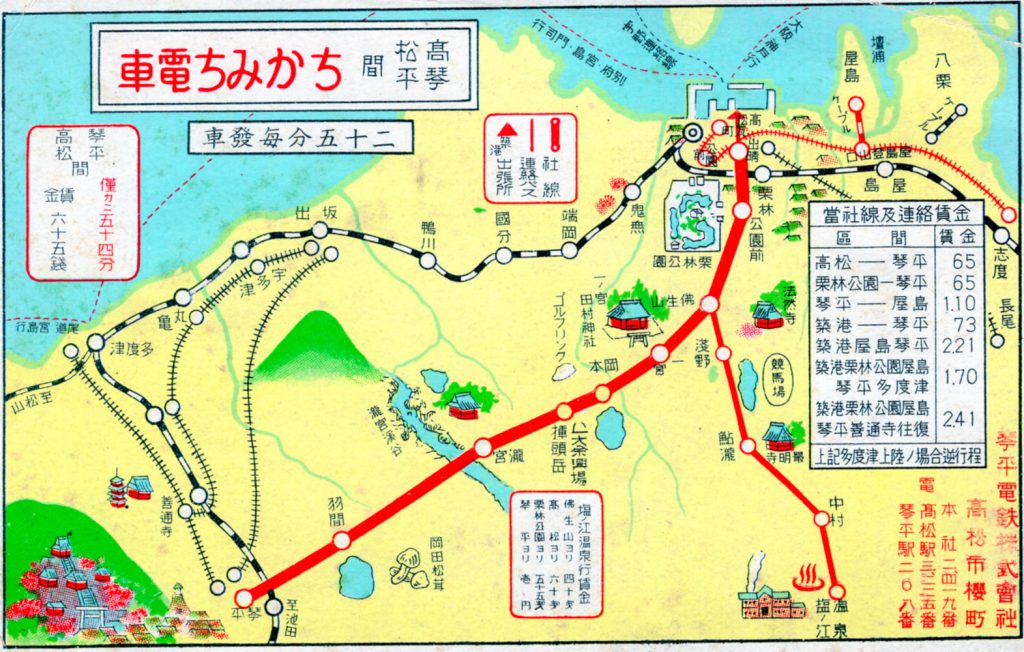

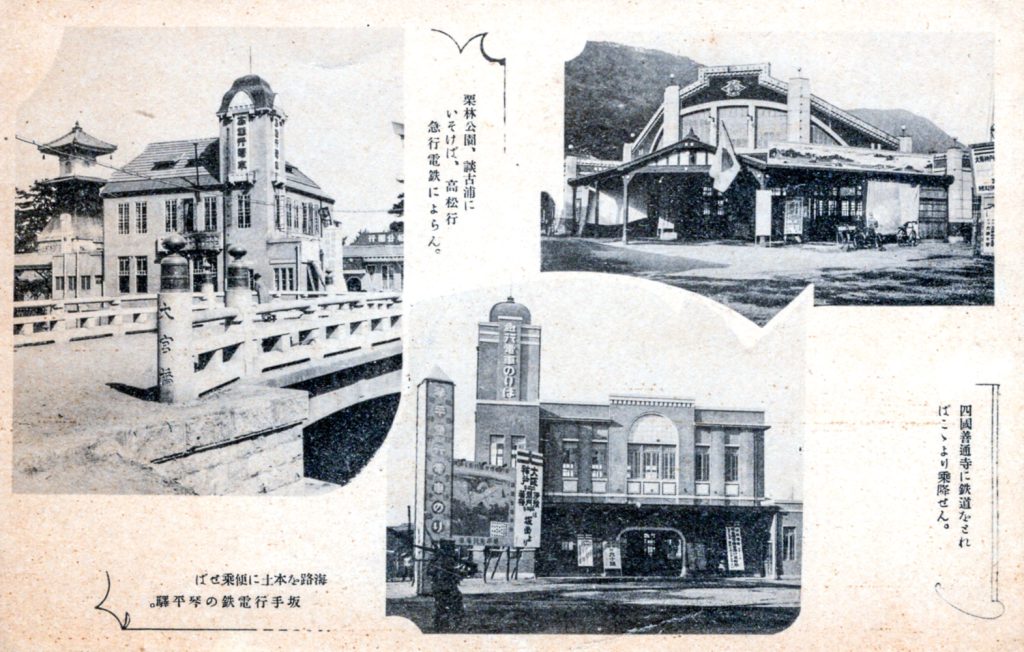

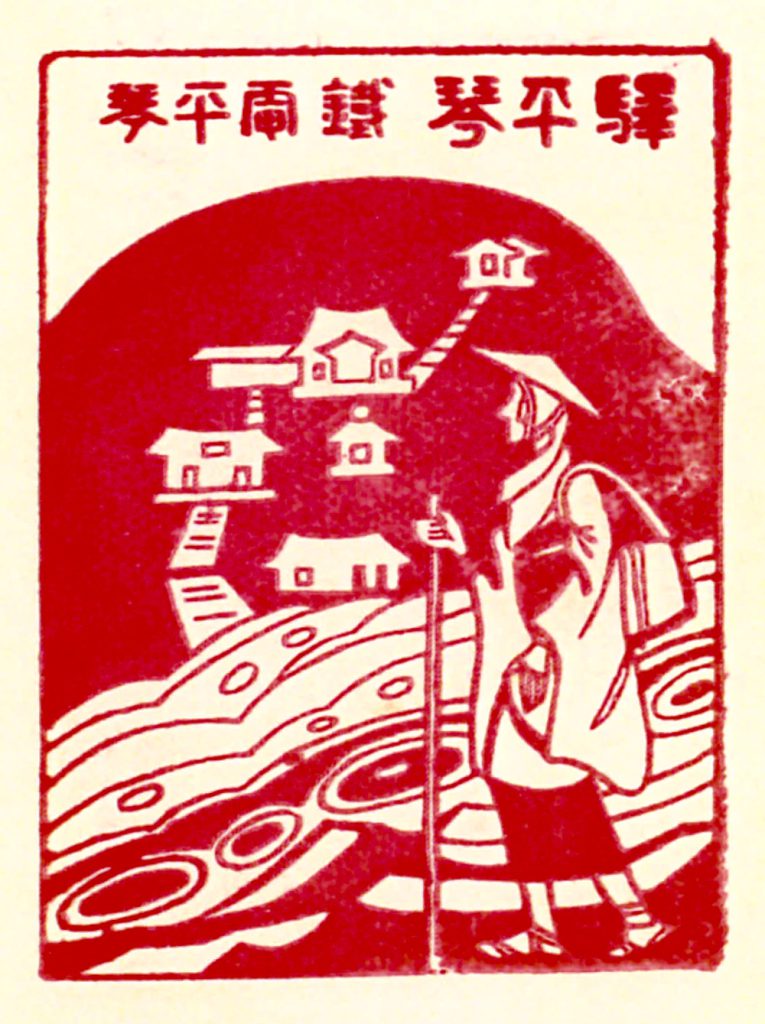

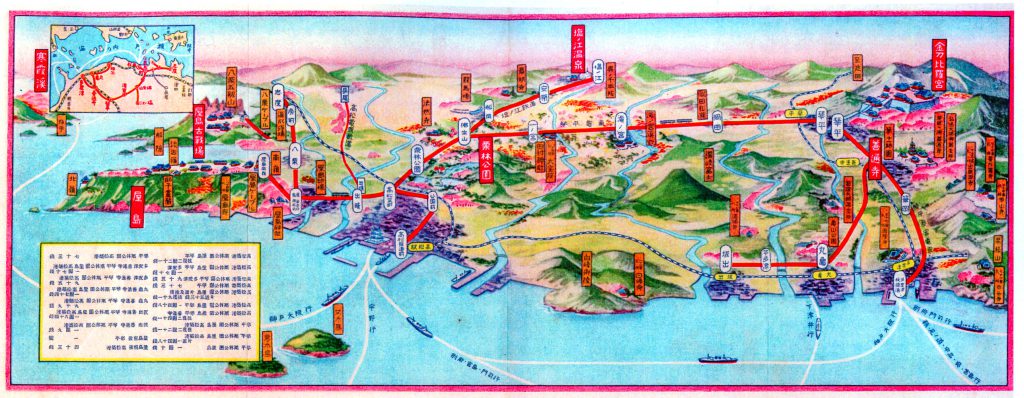

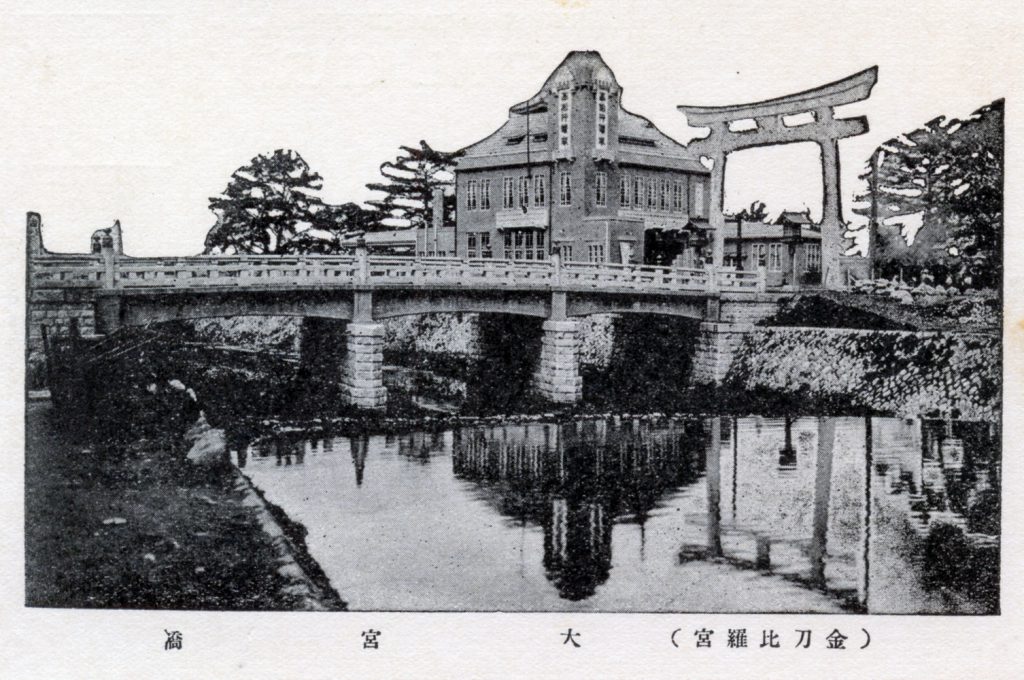

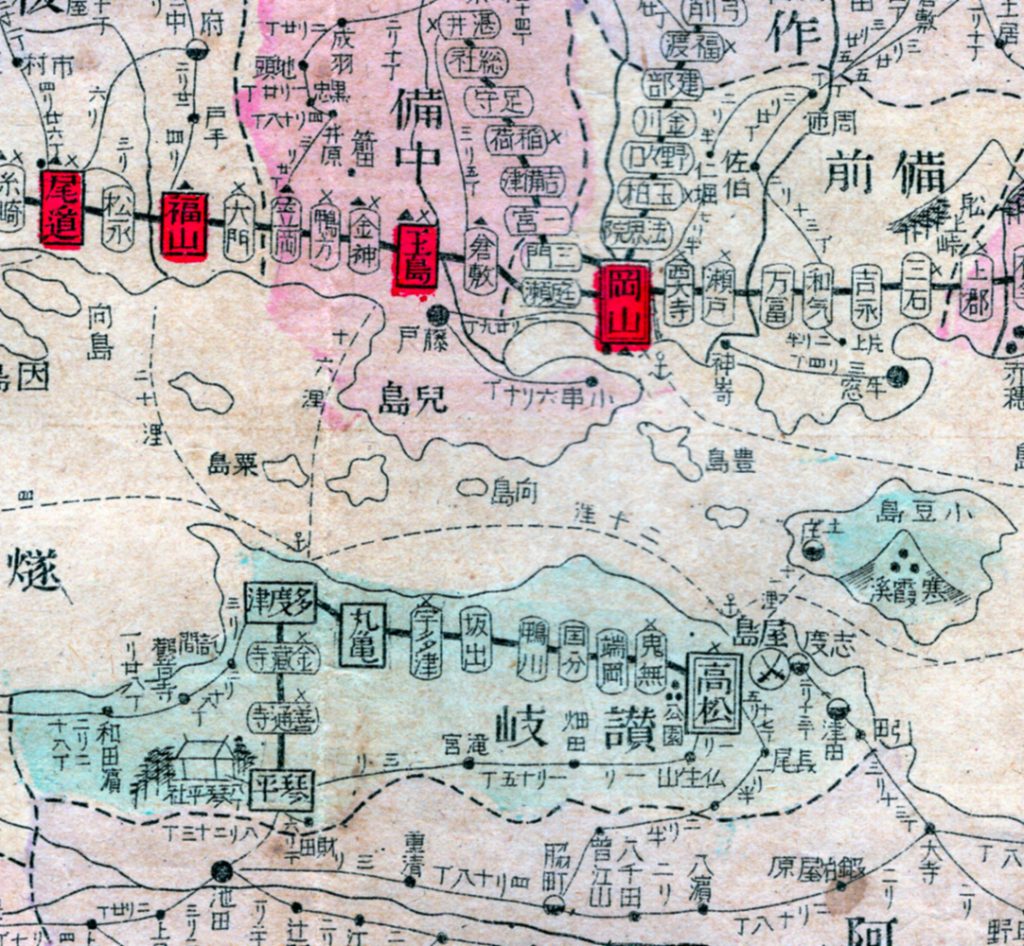

ドボ鉄085こんぴらさんへの近道

社寺参詣のための輸送を目的とした鉄道は各地に存在するが、「こんぴらさん」で知られる四国の金刀比羅宮には、いくつかの鉄道が接続し、参詣客を奪い合った。琴平へ達した最初の鉄道は讃岐鉄道で、1889(明治22)年に丸亀~琴平 […] ...

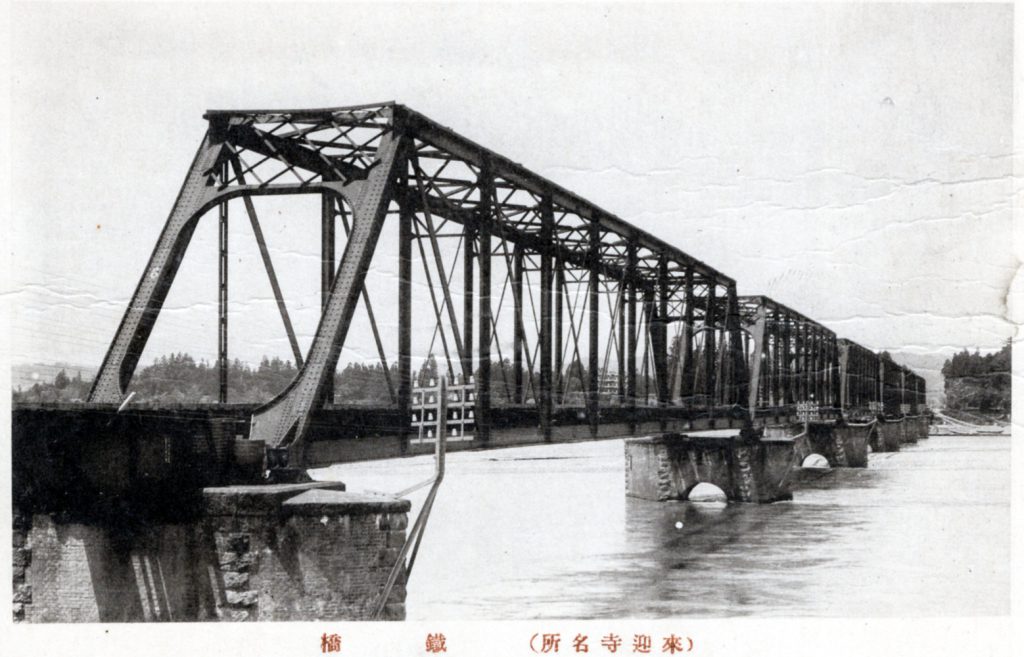

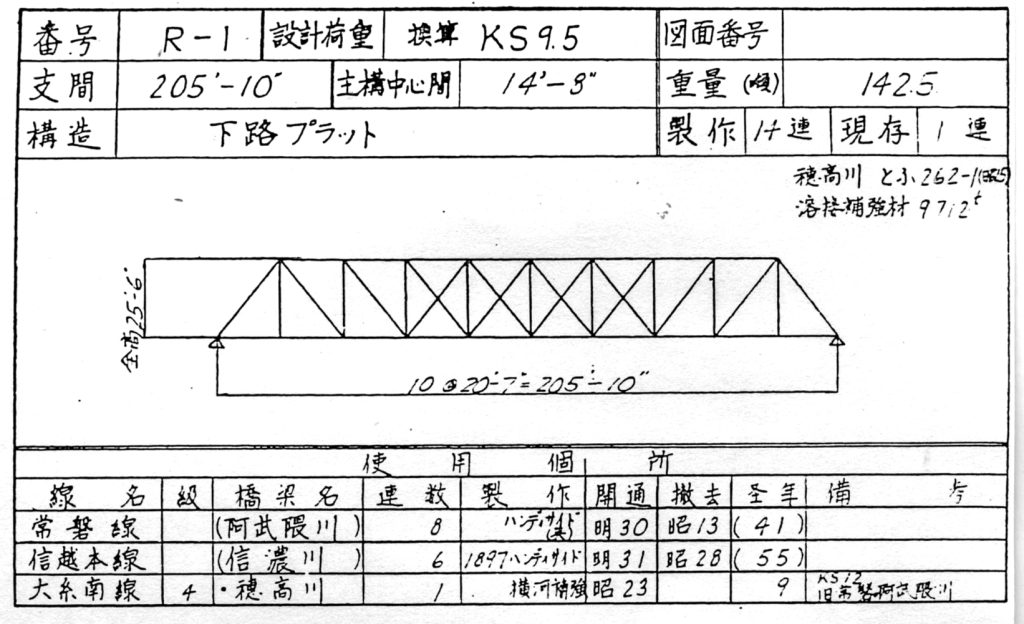

ドボ鉄084鉄道橋から道路橋へ

信越本線は、来迎寺~前川間で信濃川橋梁を渡って長岡(宮内)へと至る。初代の橋梁は信越本線の前身である北越鉄道によって架設され、1898(明治31)年に開業した。径間200フィート(約61m)クラスの単線下路プラットトラ […] ...