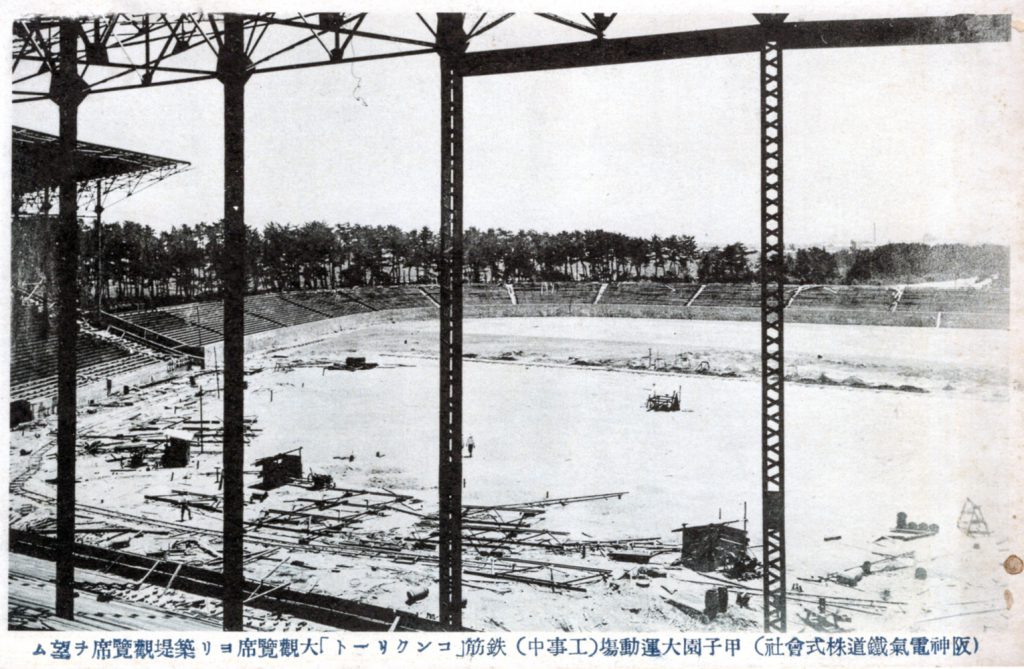

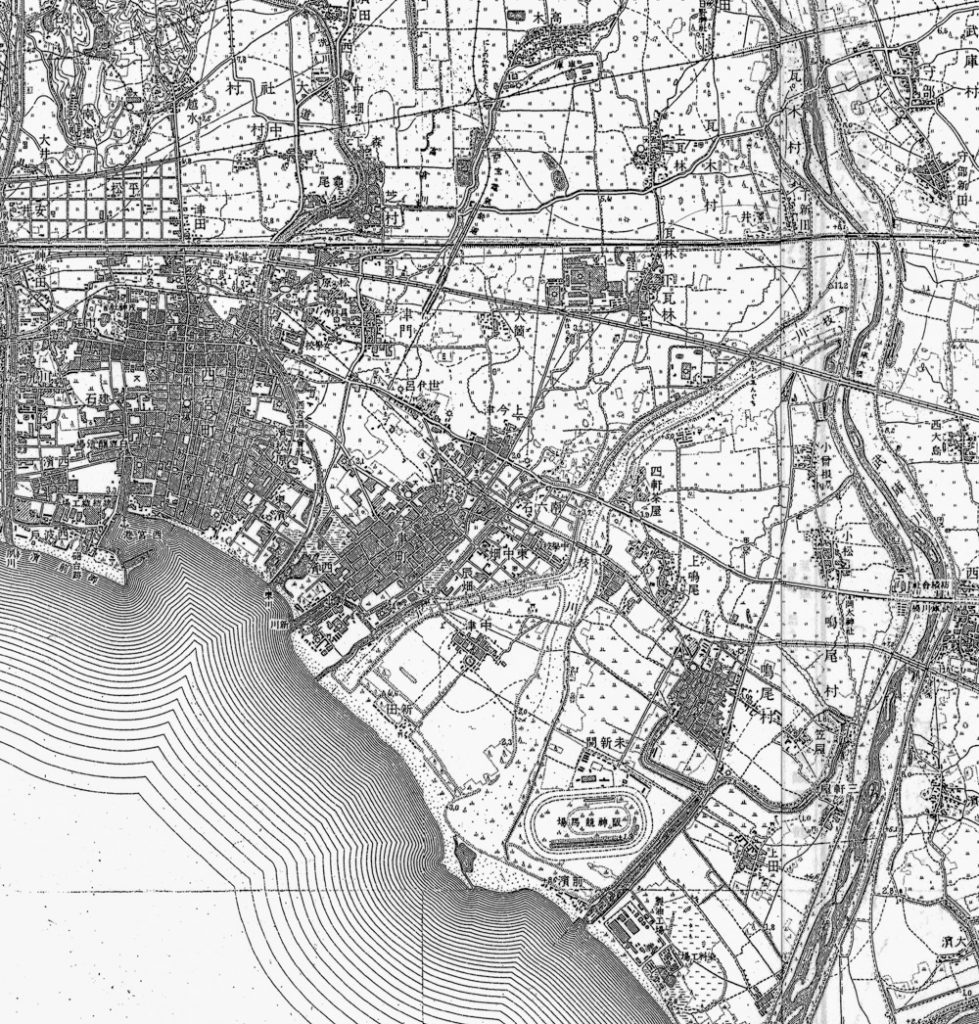

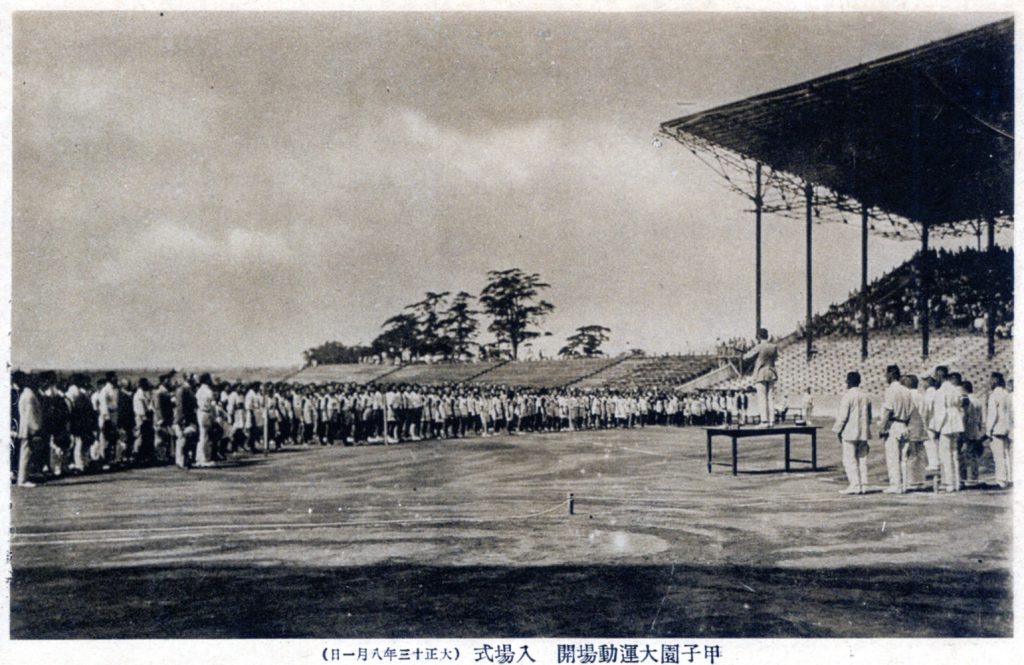

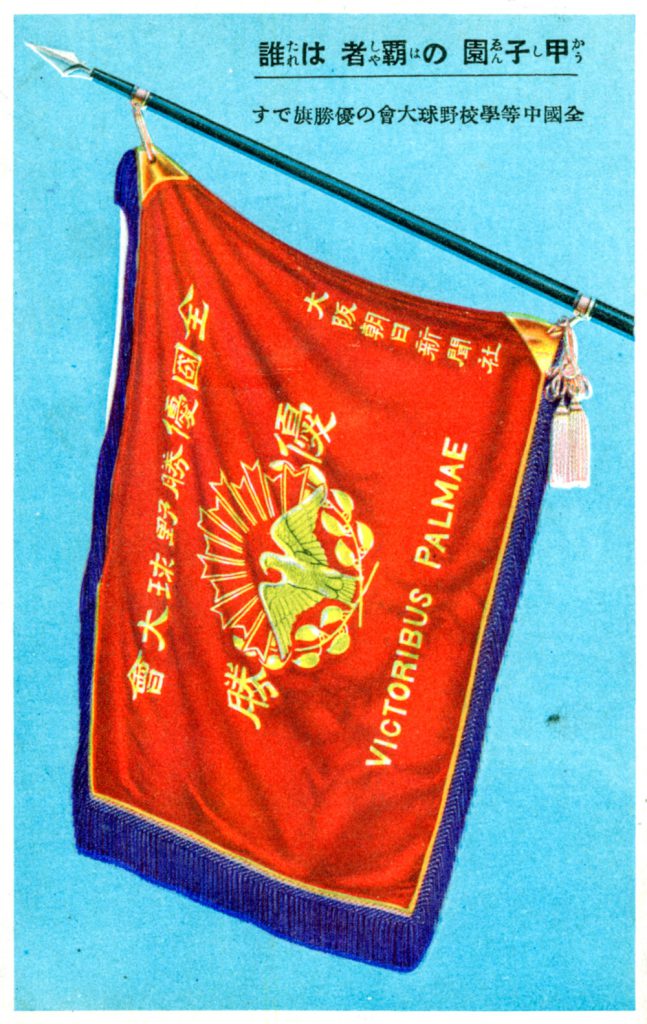

ドボ鉄073阪神甲子園球場の建設

阪神タイガースの本拠地で、高校野球全国大会で知られる阪神甲子園球場は、阪神電気鉄道(以下「阪神電鉄」)によって1924(大正13)年に完成した。創業期の同社については、ドボ鉄第068回「めざせインターアーバン」で紹介し […] ...

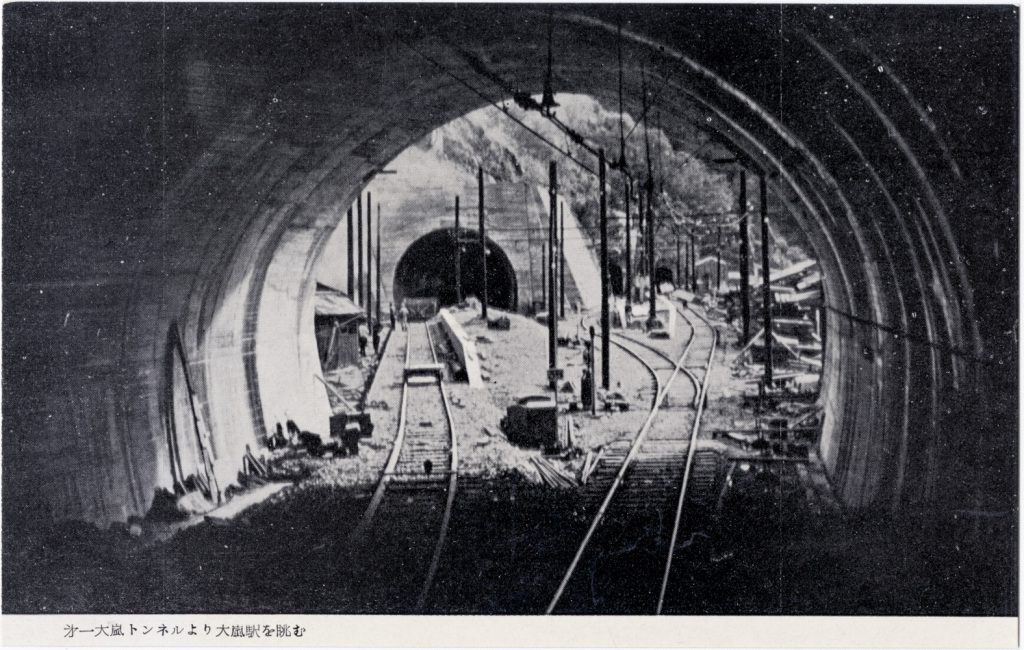

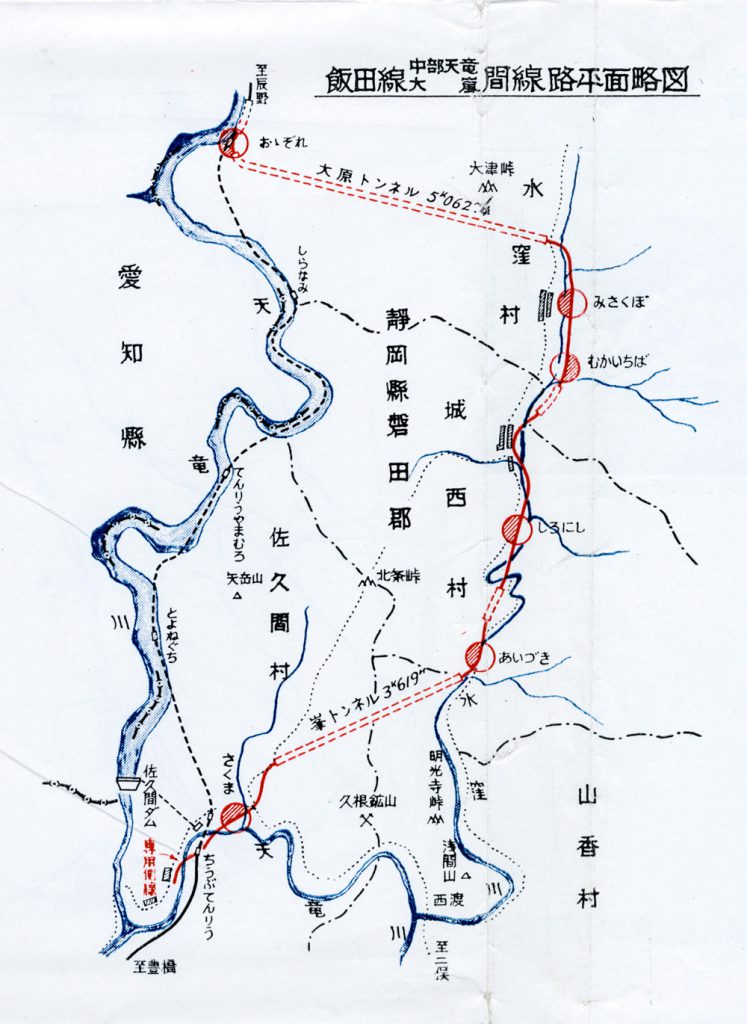

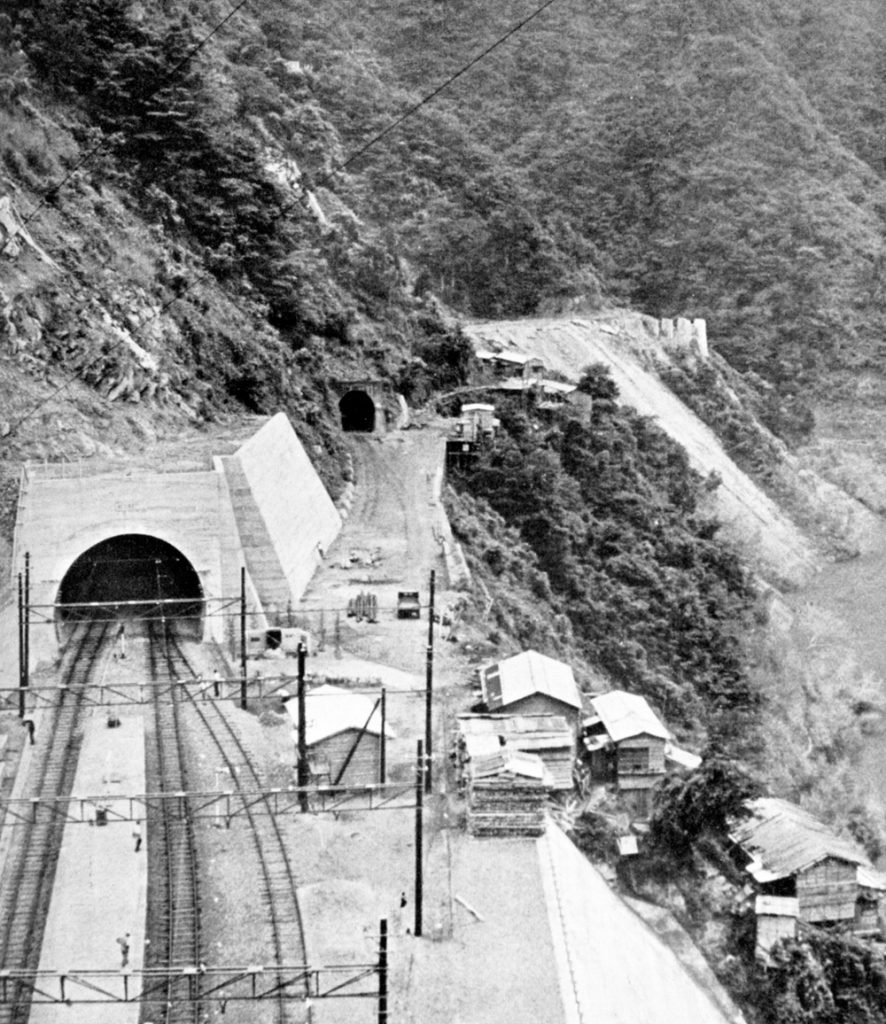

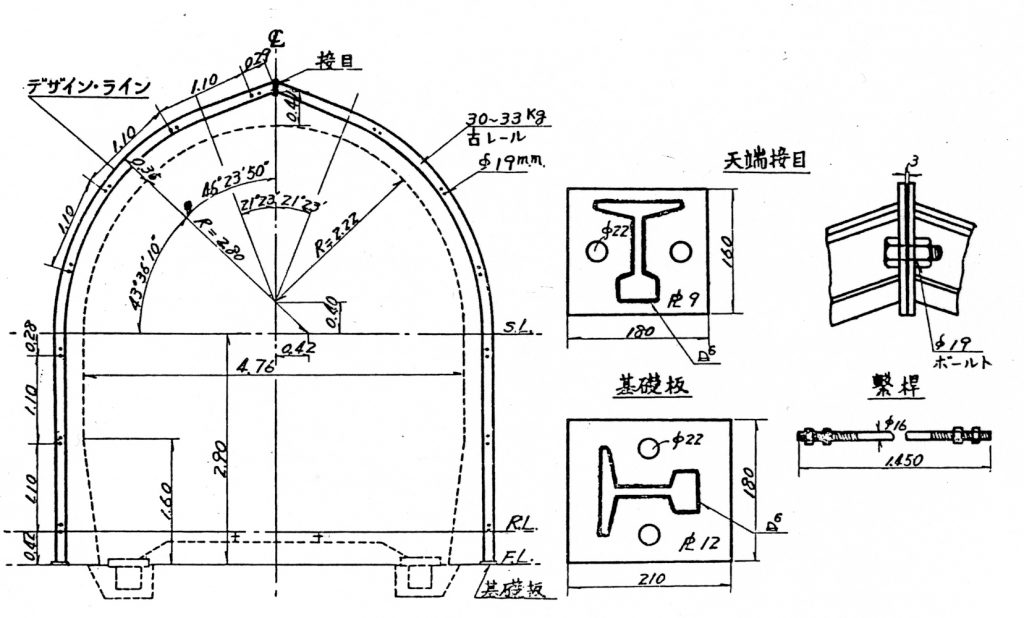

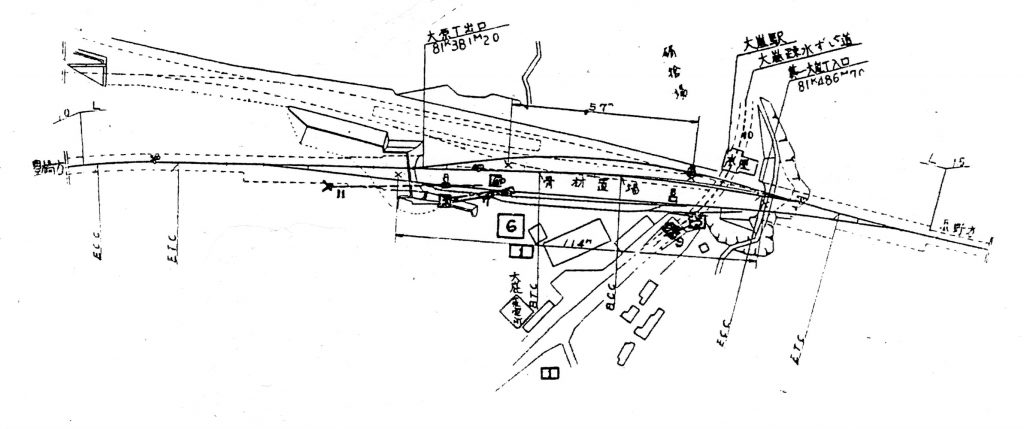

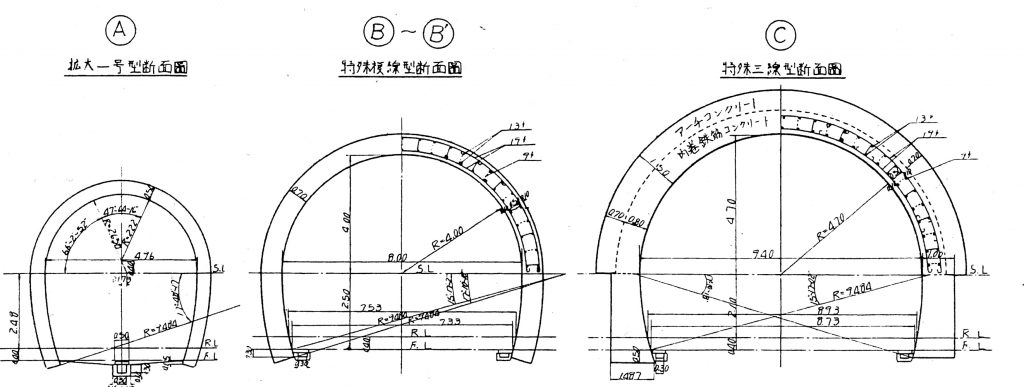

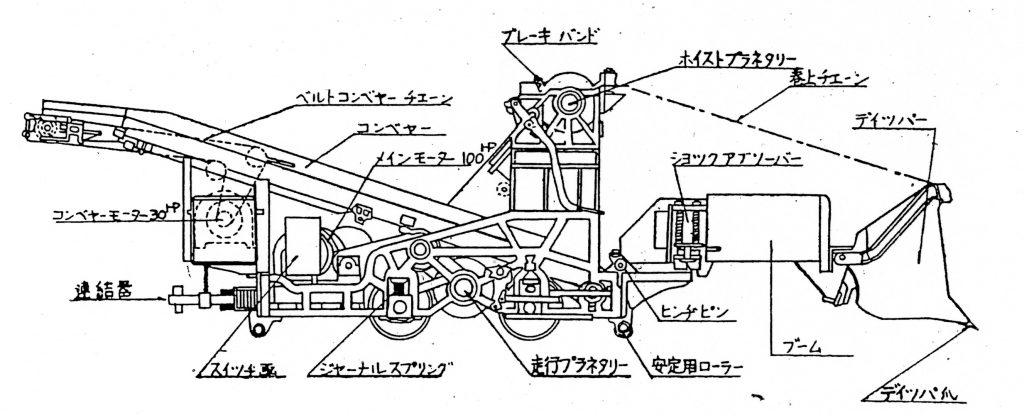

ドボ鉄072トンネル工事の機械化

天竜川中流に位置する佐久間ダムの建設は、戦争で停滞していた日本の土木技術にとって、復興の足がかりとなった大プロジェクトであった。事業は1952(昭和27)年に発足したばかりの特殊法人である電源開発(現在は完全民営化され […] ...

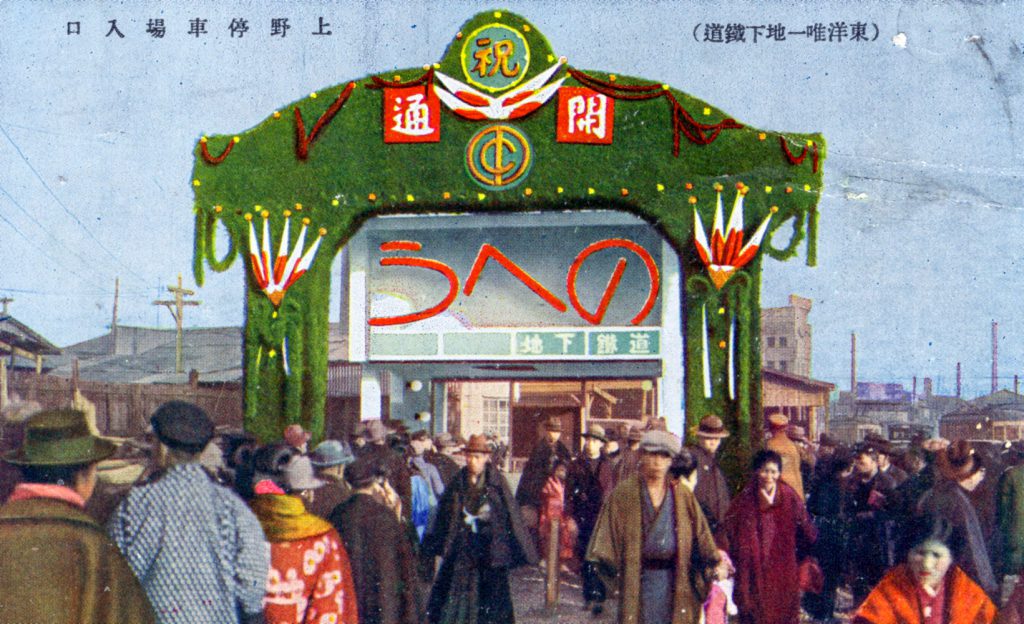

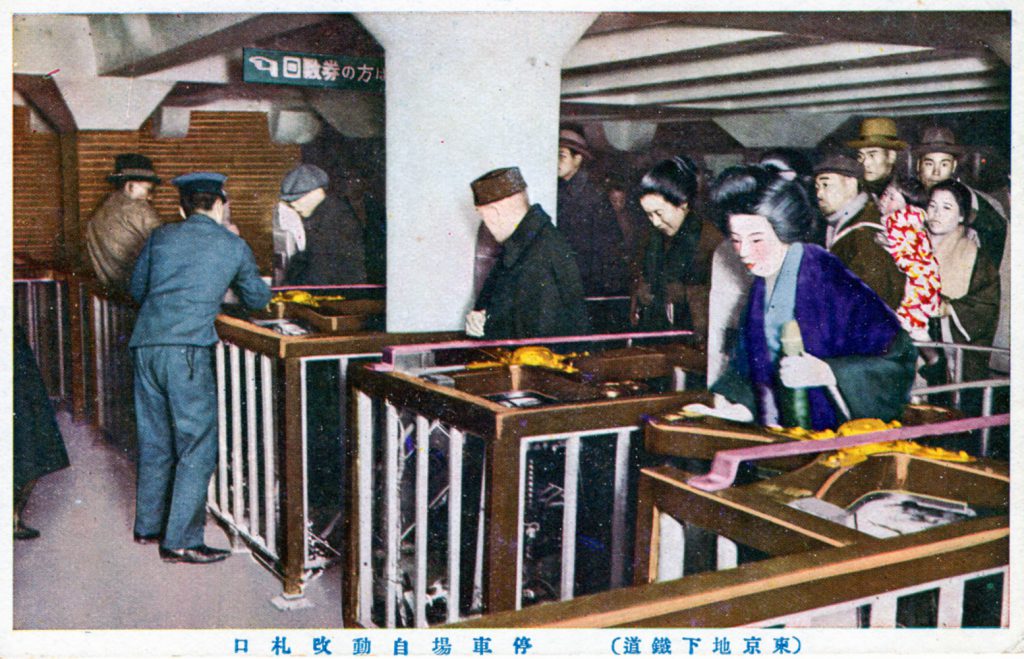

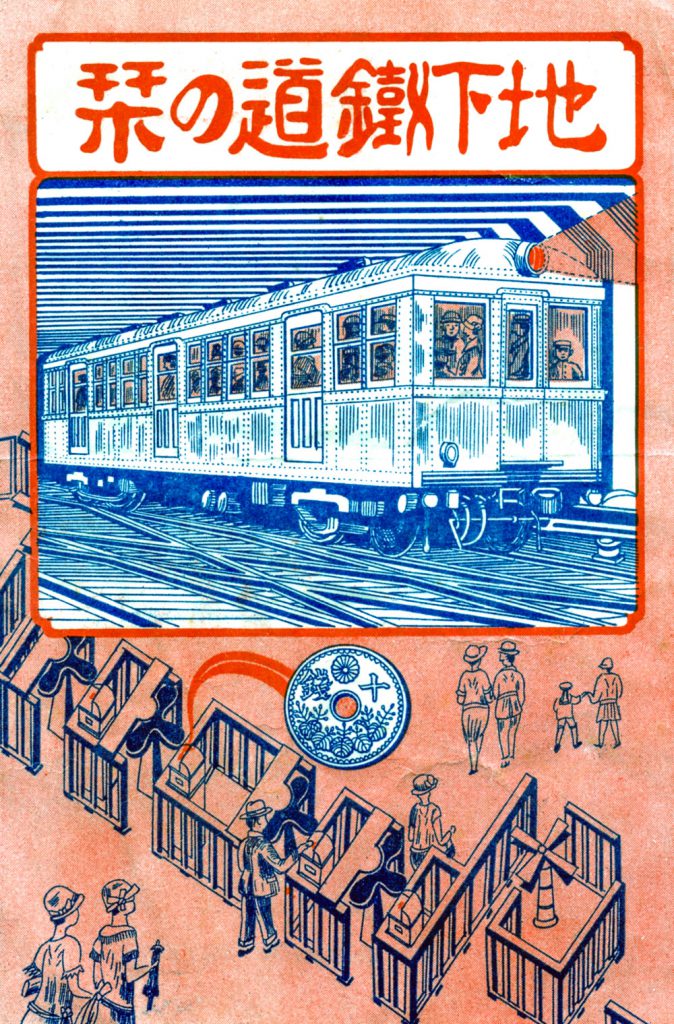

ドボ鉄071地下鉄の開業

現在の東京メトロ銀座線浅草~新橋間の源流である東京地下鉄道は、「地下鉄の父」と称される早川徳次の発案によって1920(大正9)年に設立され、日本で最初の地下鉄として品川~新橋~上野~浅草の路線と、上野~南千住間の2路線 […] ...

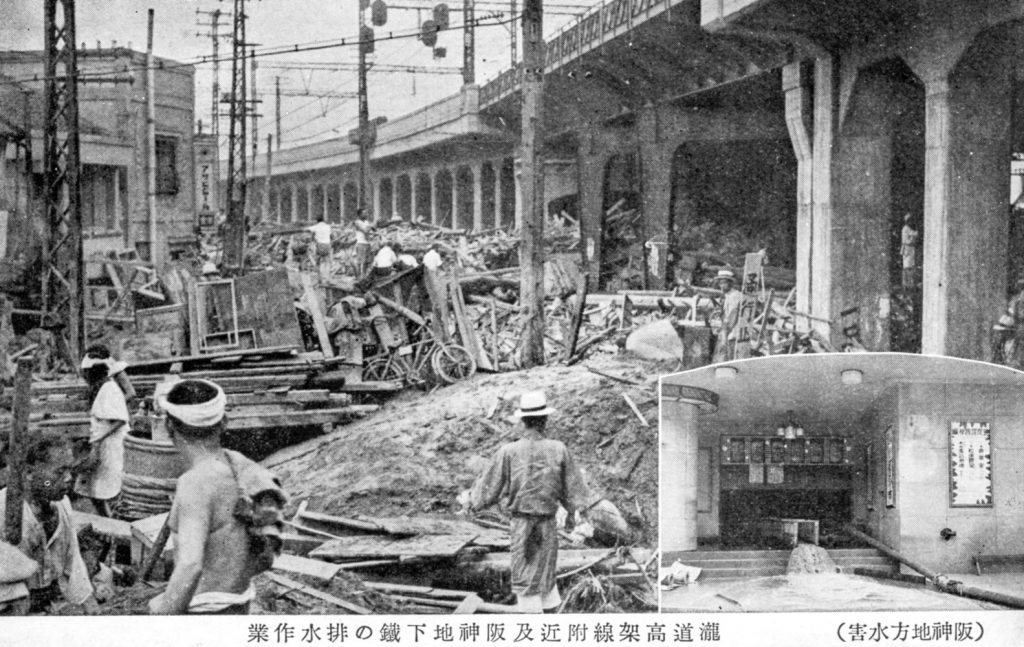

ドボ鉄070阪神大水害と鉄道

1938(昭和13)年7月3日から5日にかけて、近畿地方一帯を襲った集中豪雨は、この地域に未曽有の被害をもたらし、のちに阪神大水害と称した。ことに六甲山系を背にした神戸市では、市内の河川がことごとく氾濫し、土石流によっ […] ...

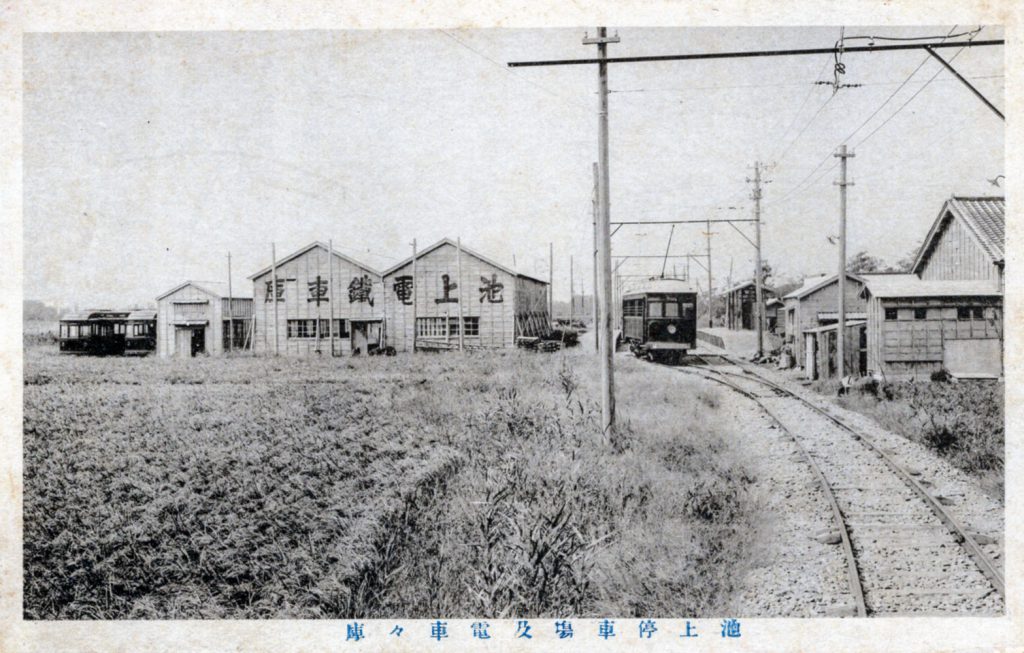

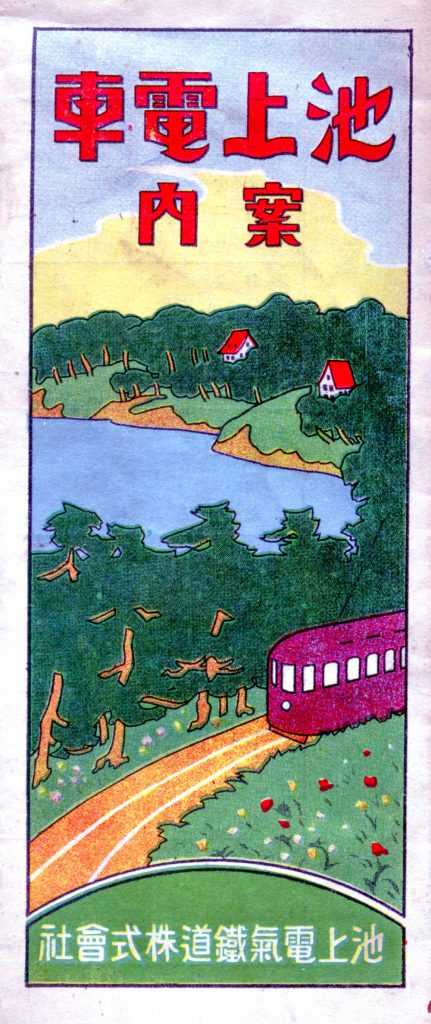

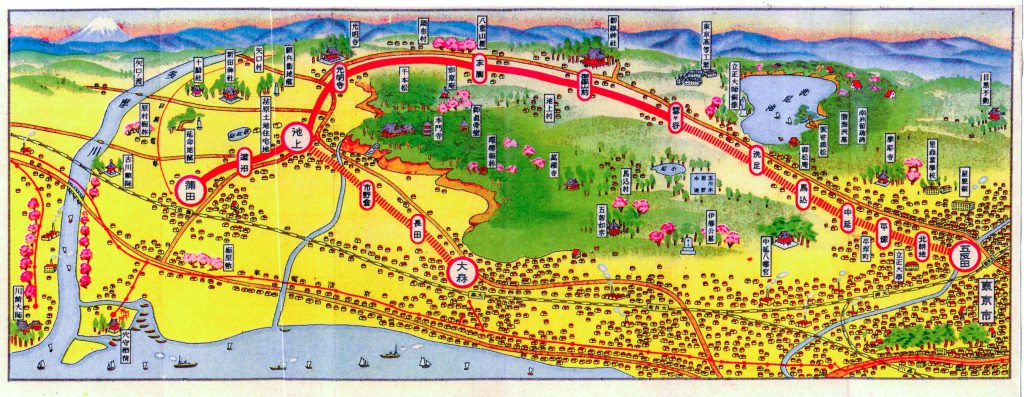

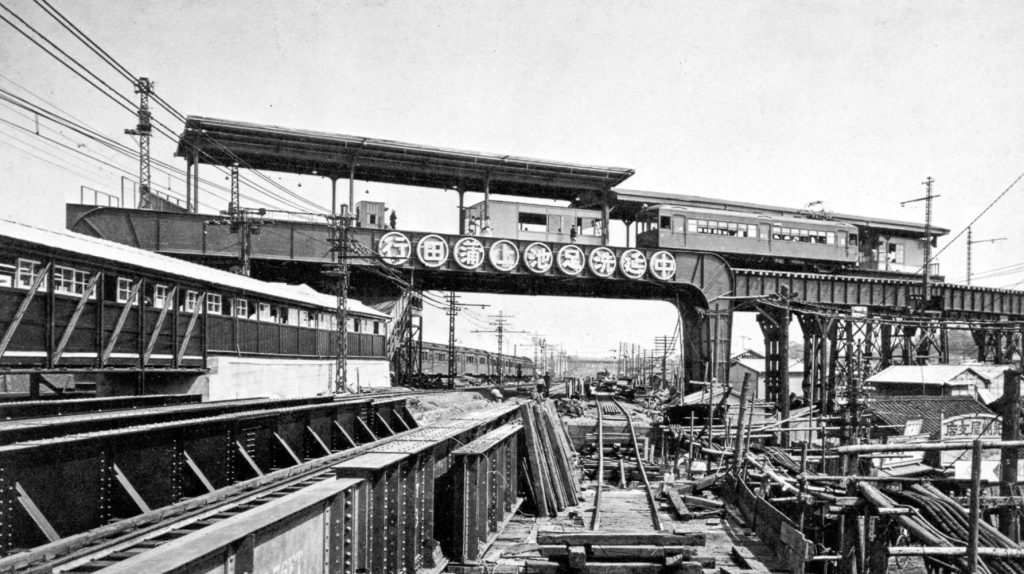

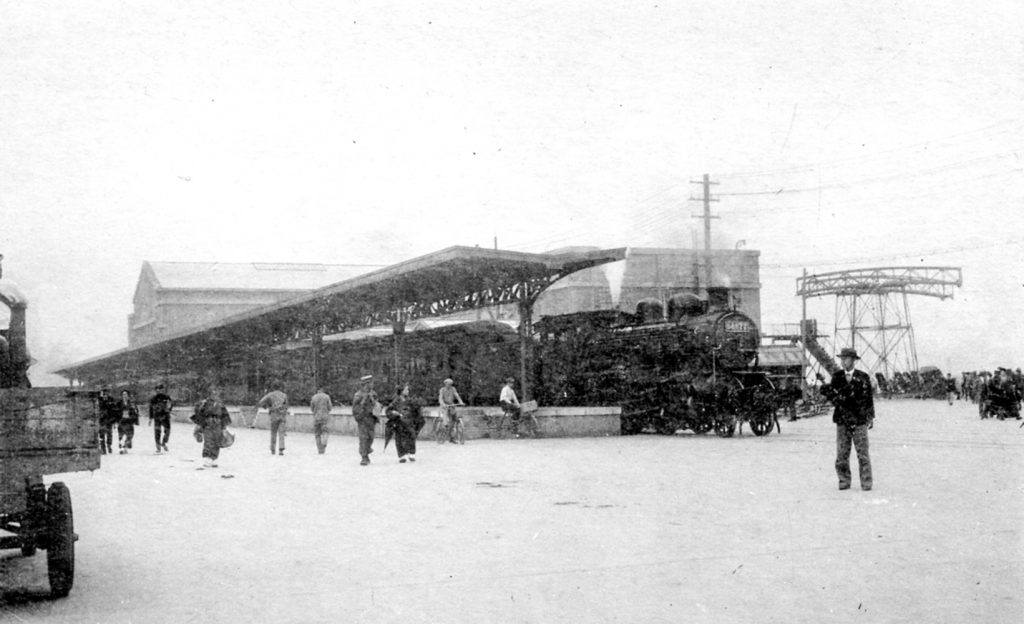

ドボ鉄069郊外電車と「キネマの天地」

1922(大正11)年に蒲田~池上間で営業を開始した池上電気鉄道は、都心をめざして線路を延仲し、1928(昭和3)年には五反田~蒲田間の延長10.9kmが全通した。「池上停車場及電車々庫」と題した絵葉書には、池上駅と「 […] ...

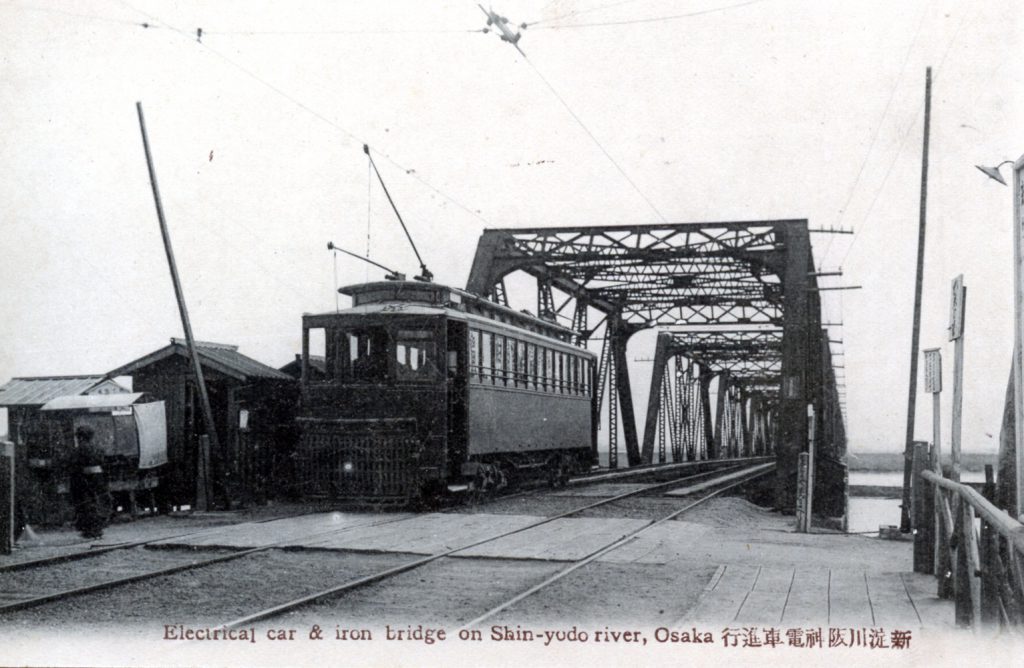

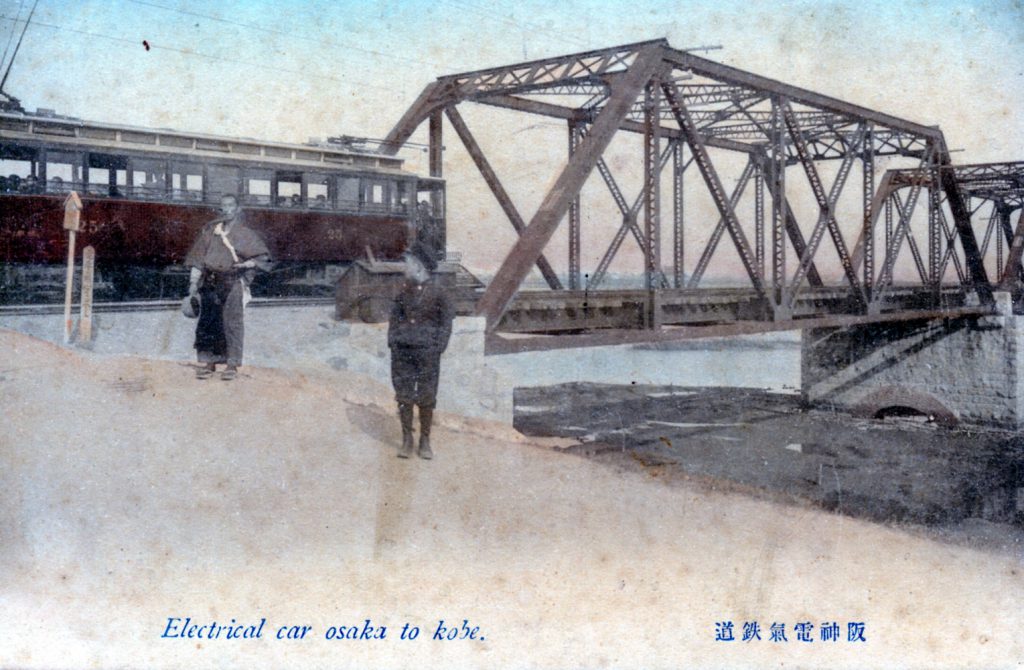

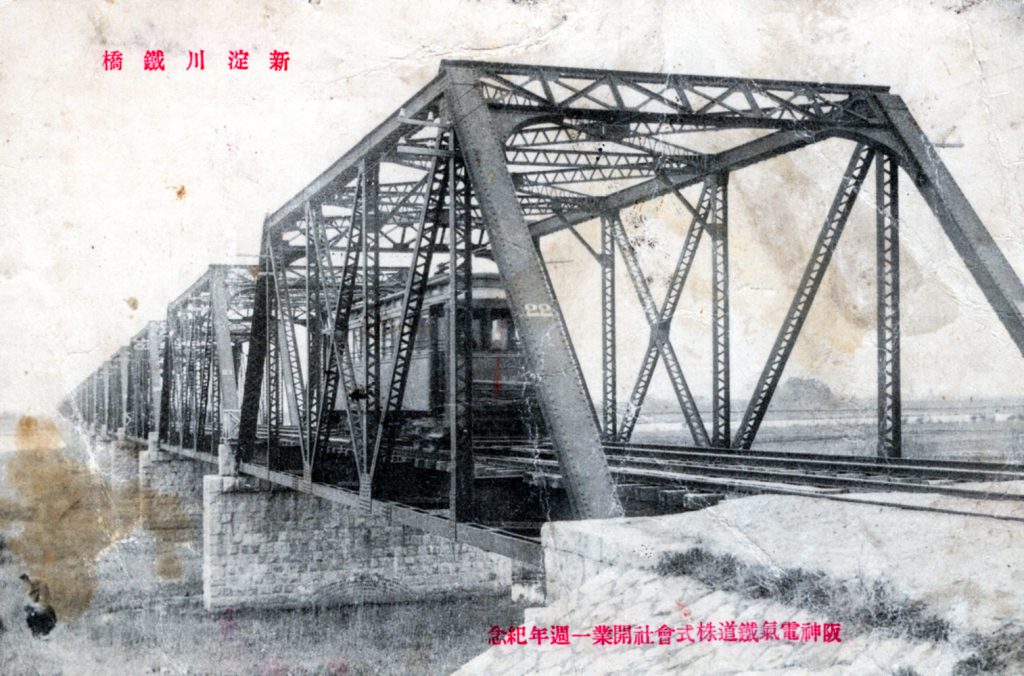

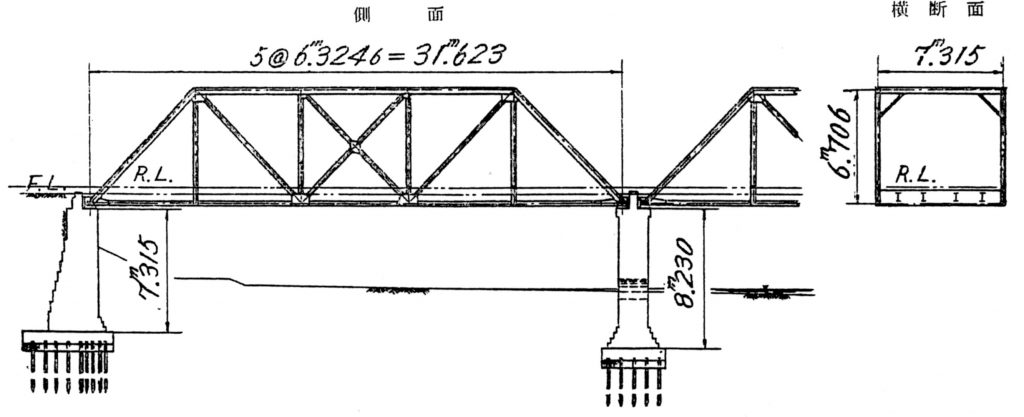

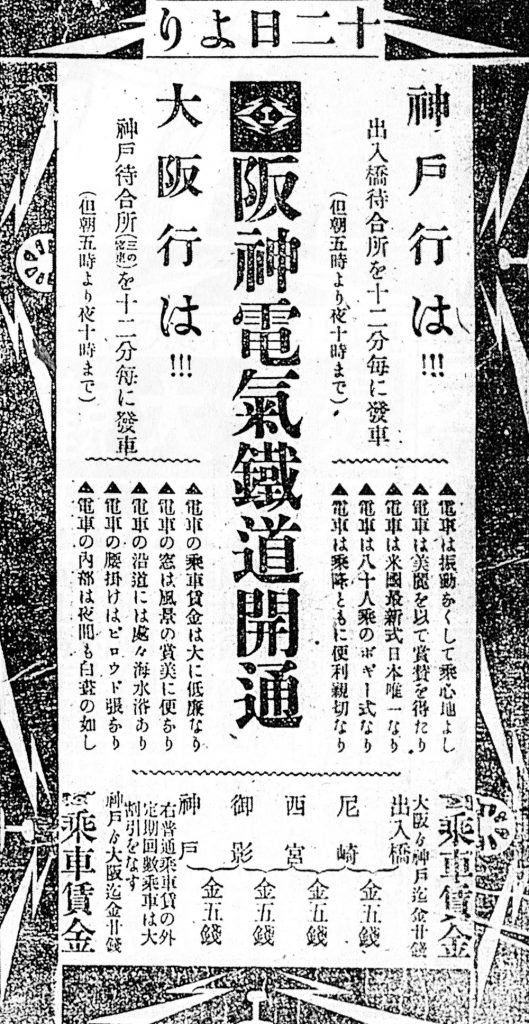

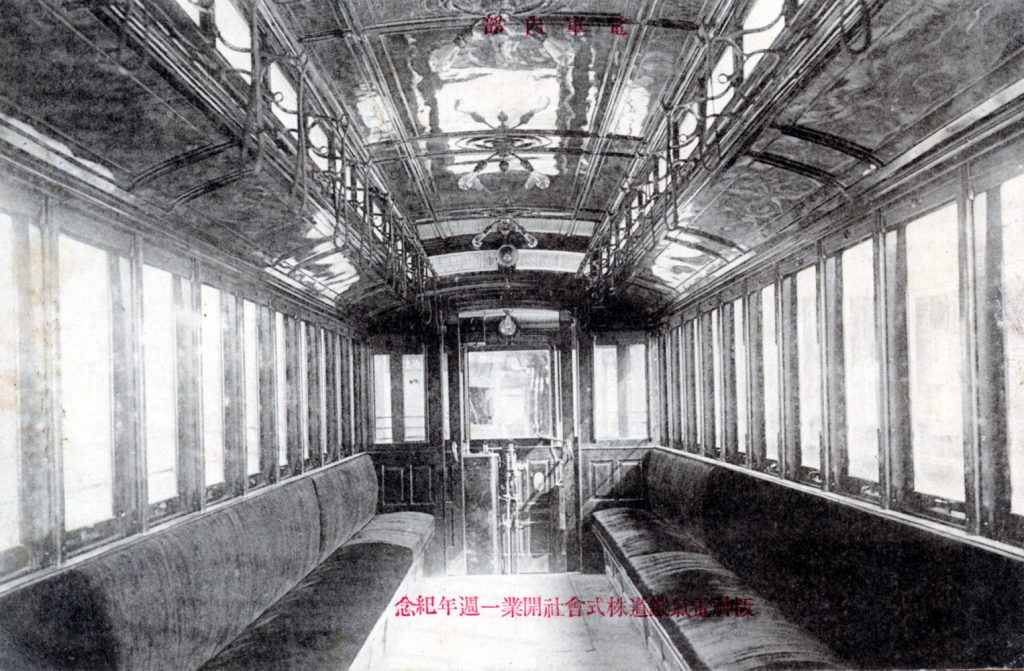

ドボ鉄068めざせインターアーバン

阪神電気鉄道は、神戸と大阪を結ぶ摂津電気鉄道として1897(明治30)年に設立されて軌道条例(のち軌道法)に基づいて特許を取得した。当時、アメリカでは都市間を結ぶ高速電気鉄道としてインターアーバンが発達しつつあり、経営 […] ...

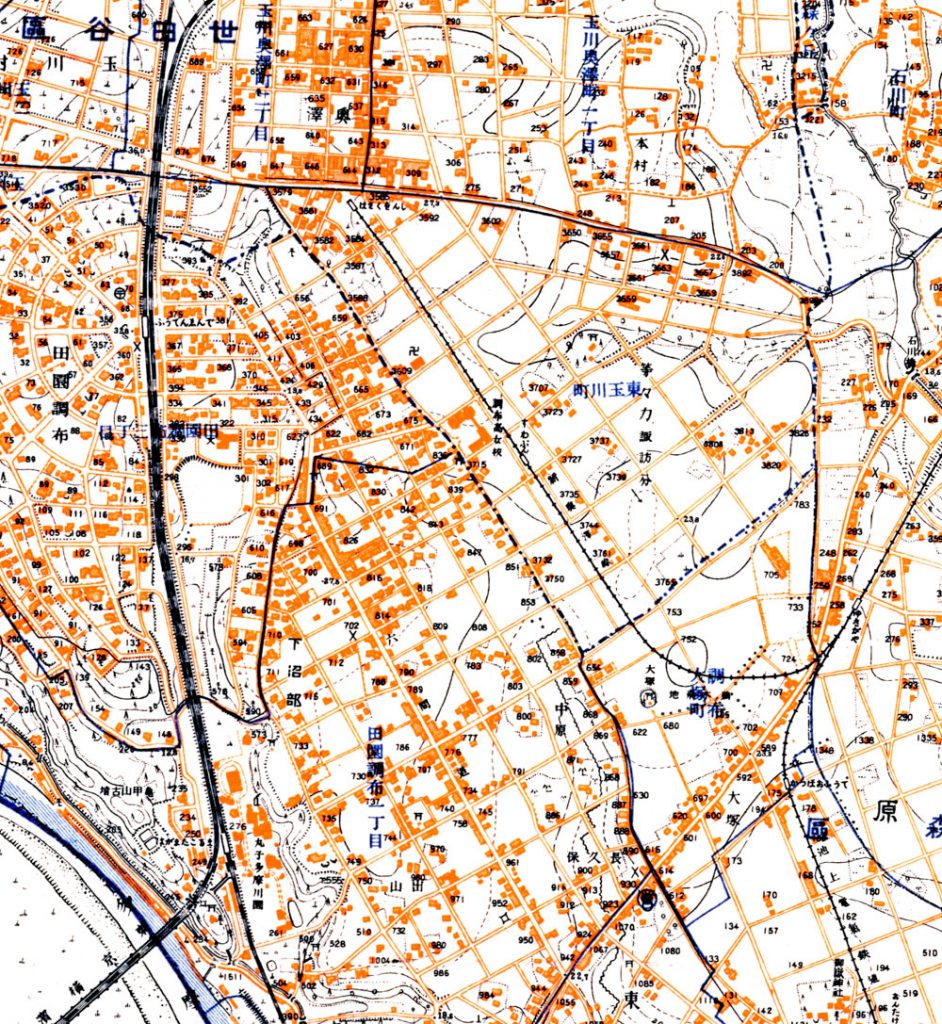

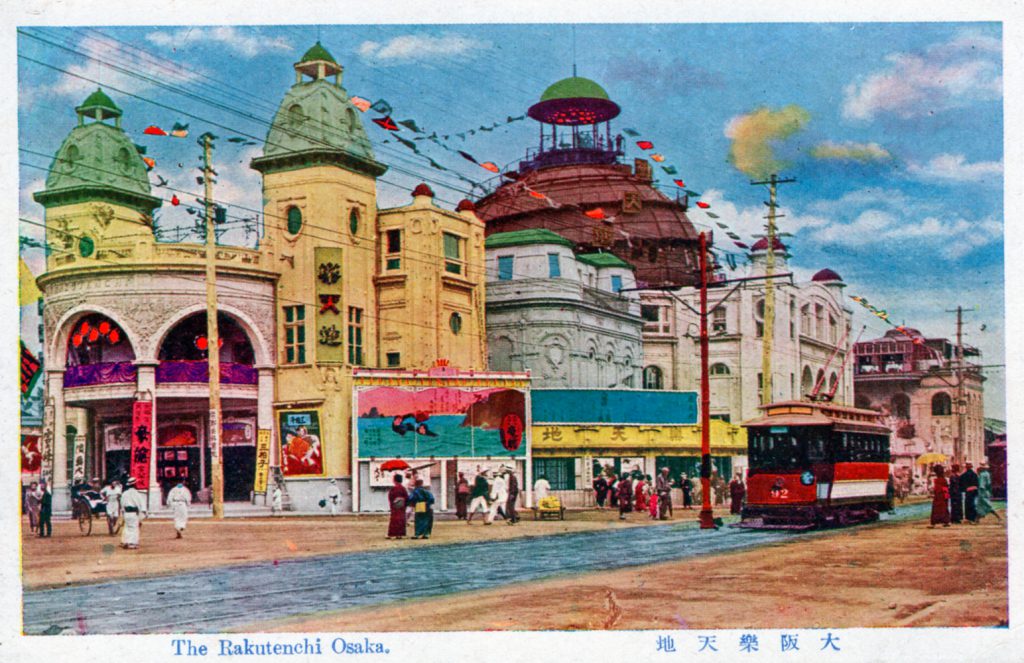

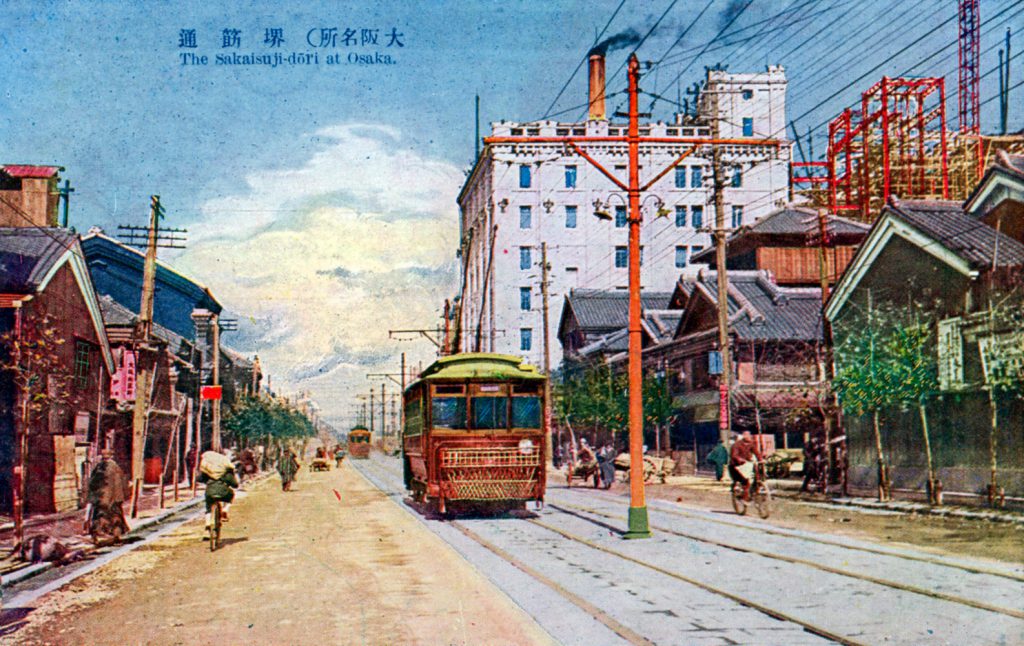

ドボ鉄067大大阪と大阪市電

大阪市は、1923(大正12)年に就任した関一市長のもとで「大大阪(だいおおさか)」と呼ばれる時代を迎え、1925(大正14)年の市域拡大によって東京市の人口を抜いて日本一の大都会となった。東京や名古屋、京都などの主要 […] ...

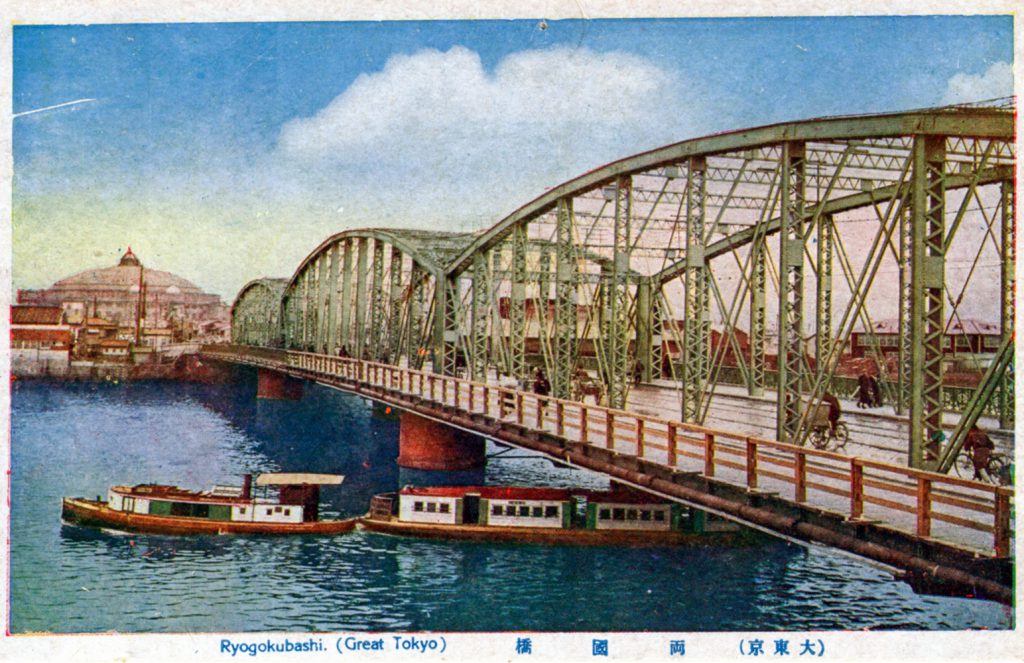

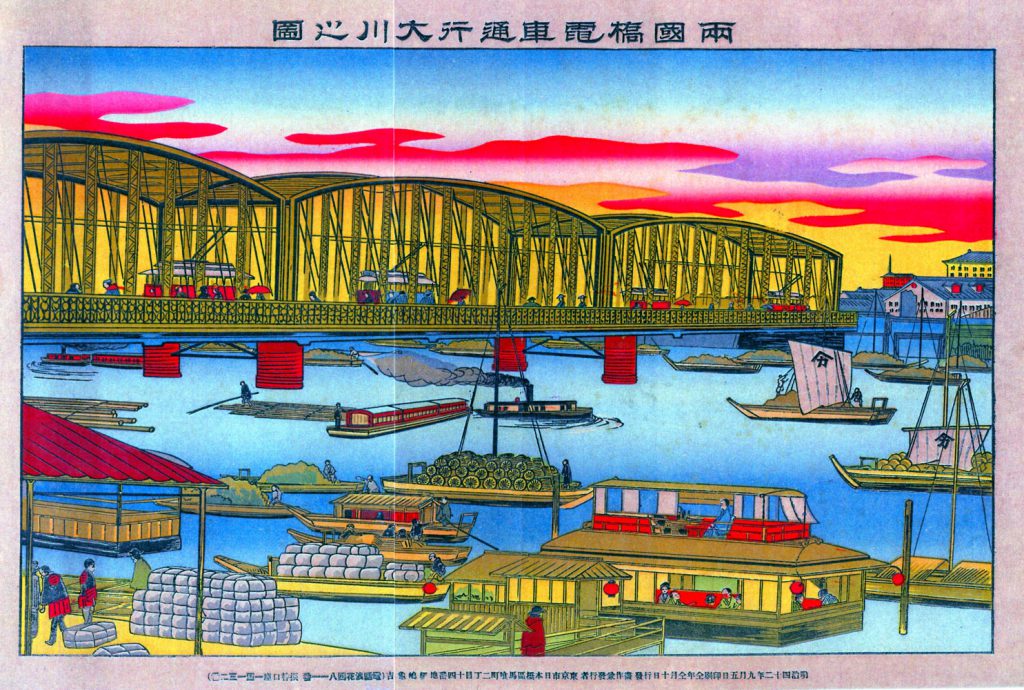

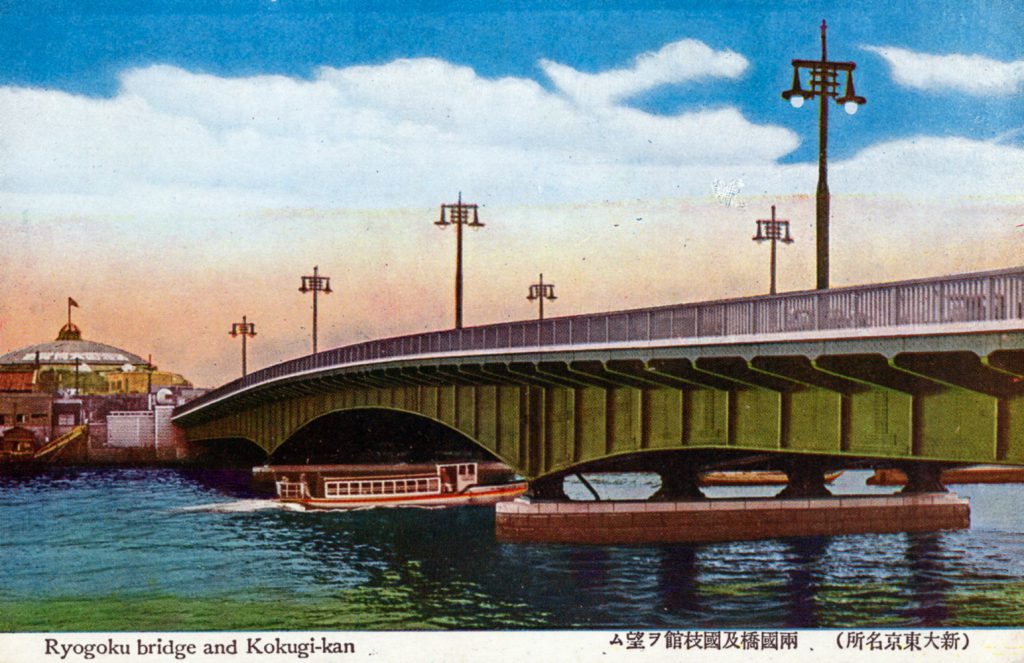

ドボ鉄066両国駅と隅田川橋梁

秋葉原駅をはさんで中央本線と総武本線を結ぶ御茶ノ水-両国間の高架線は、鉄道省東京第一改良事務所と東京第二改良事務所により1931(昭和6)年2月に着工して、1932(昭和7)年7月1日に開業した。延長約3kmの高架線に […] ...

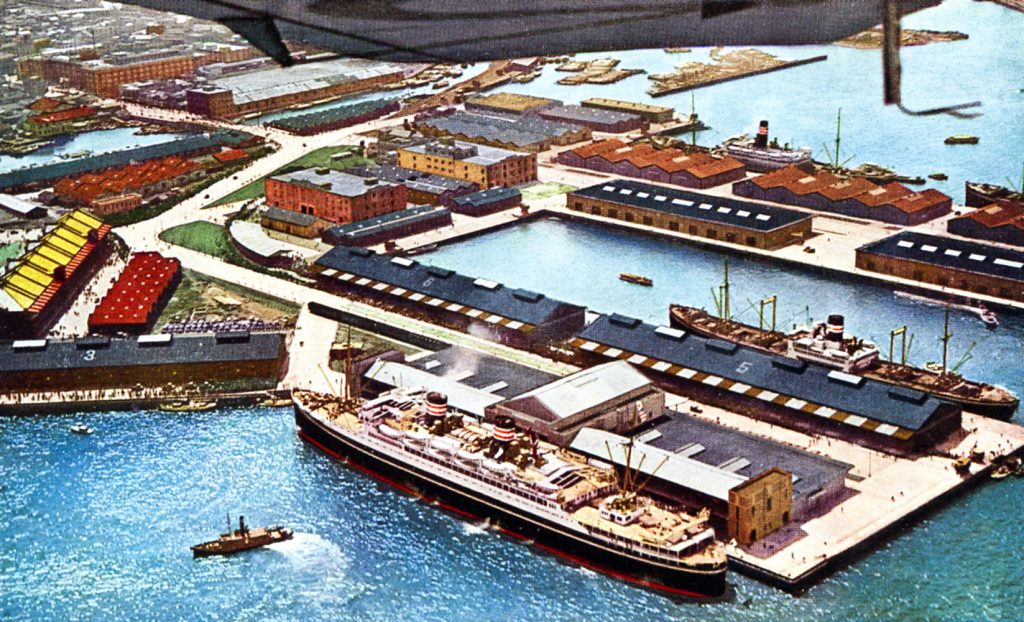

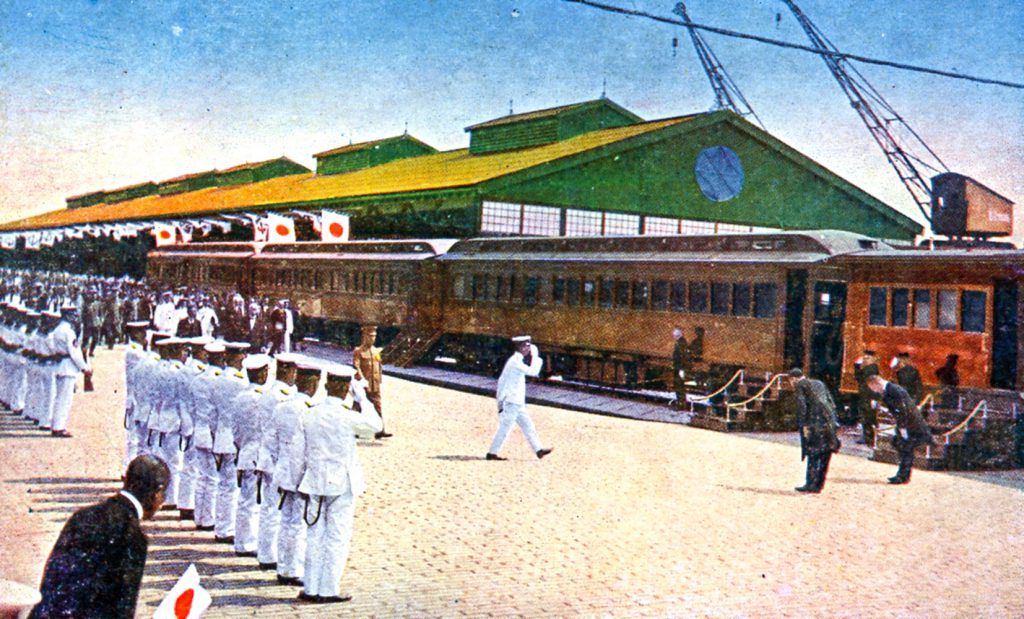

ドボ鉄065海外への玄関口

海外への玄関口であった横浜港は、大桟橋だけでは不十分であったため、1899(明治32)年から新港埠頭の造成に着手し、税関の拡張工事を兼ねたこともあって、大蔵省臨時税関工事部(のち臨時建築部)が事業を行った。 新港埠頭に […] ...

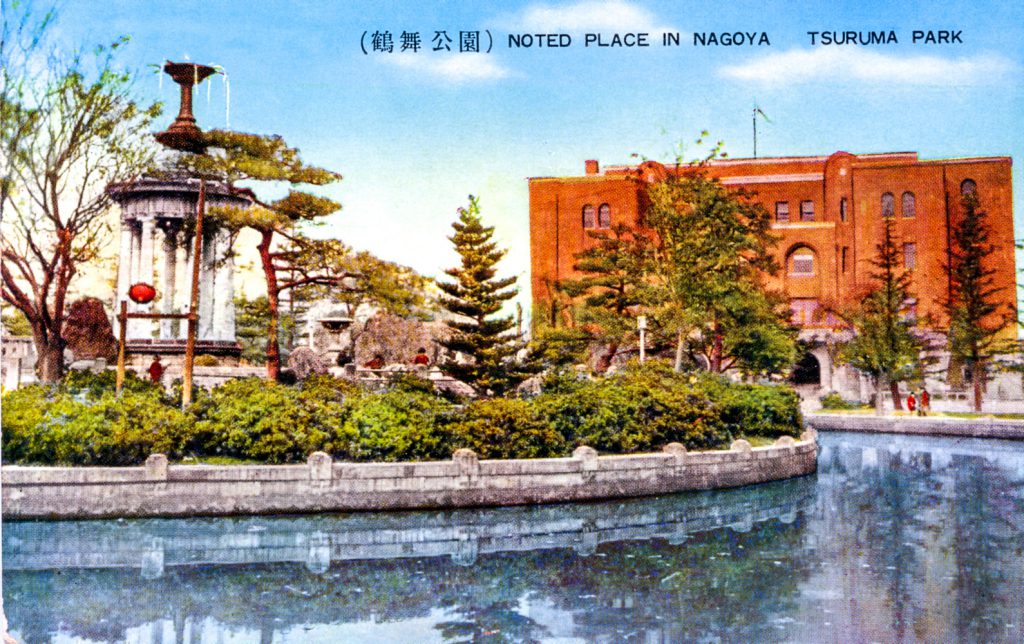

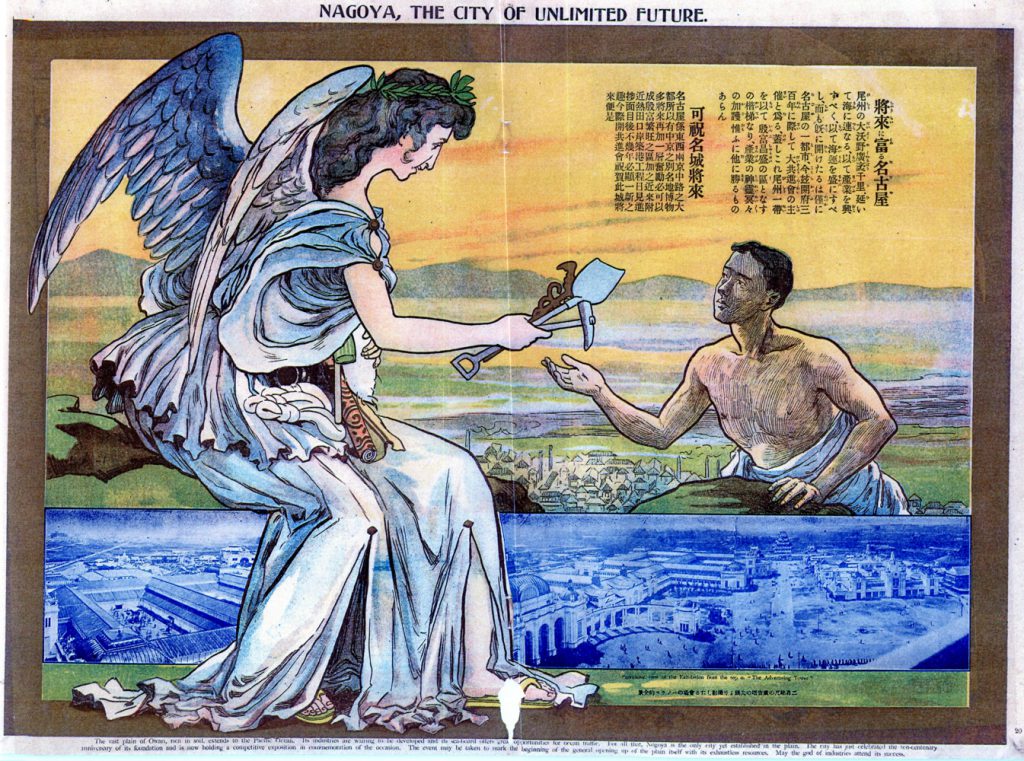

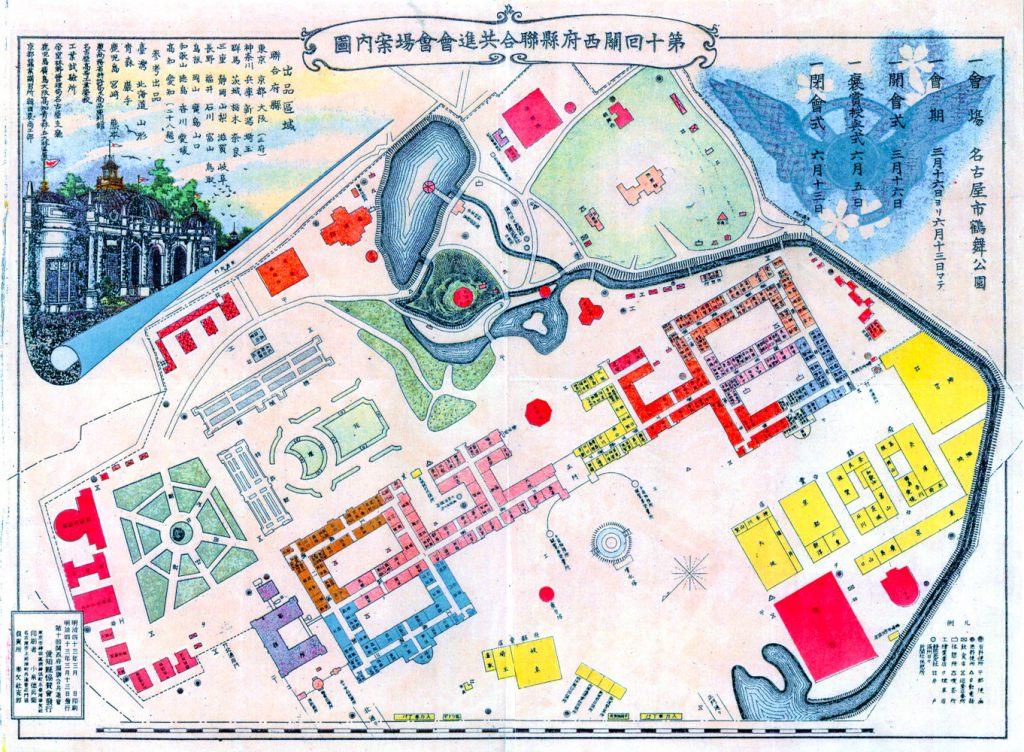

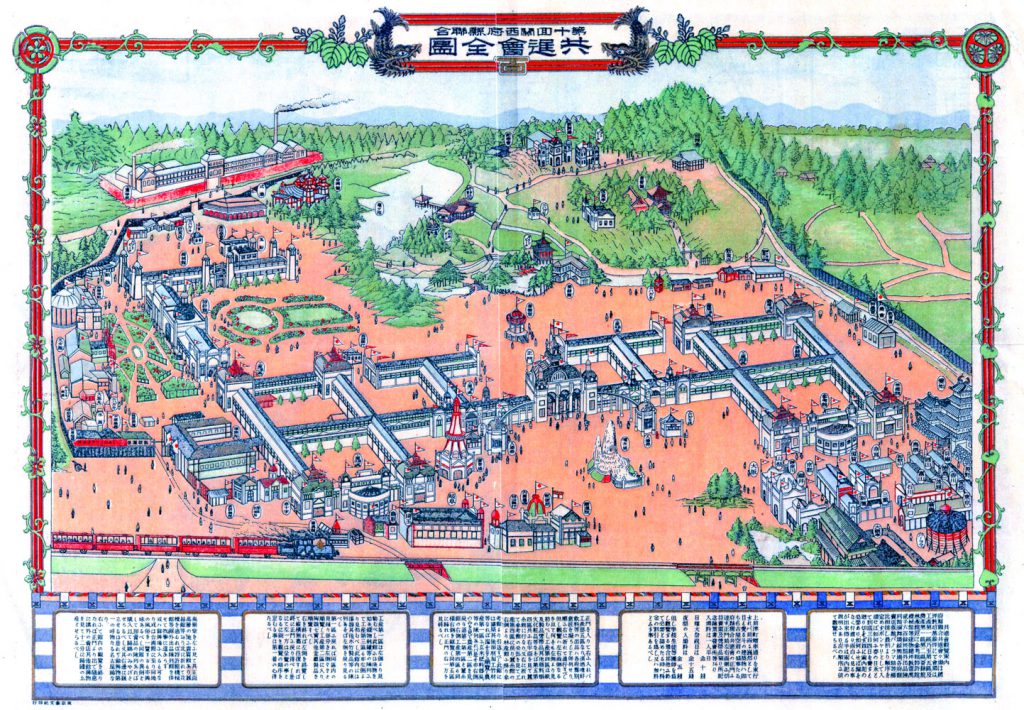

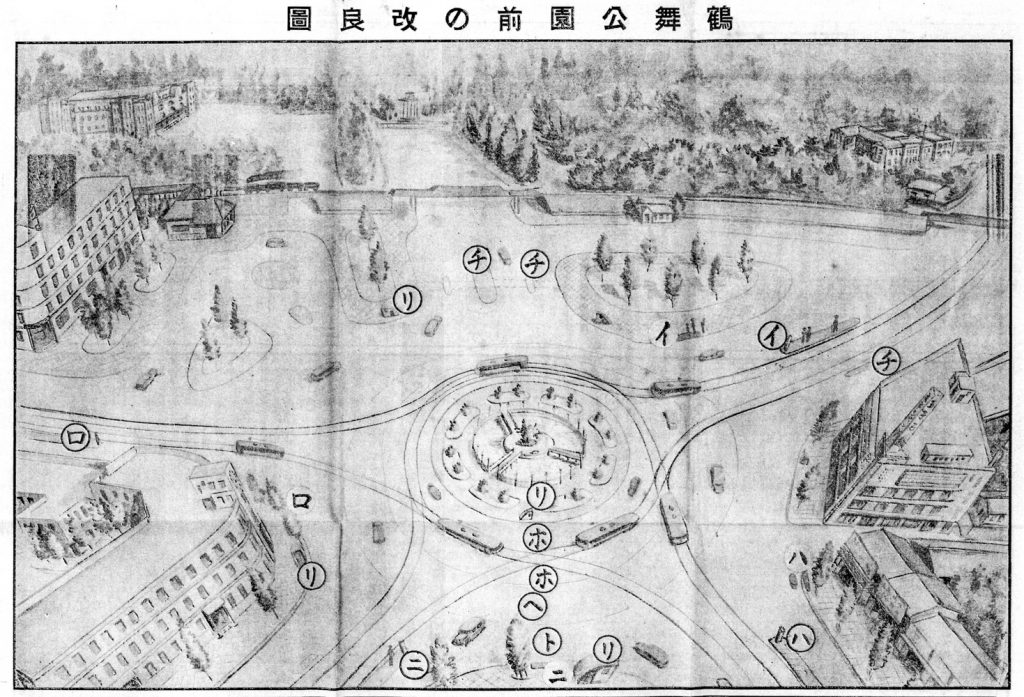

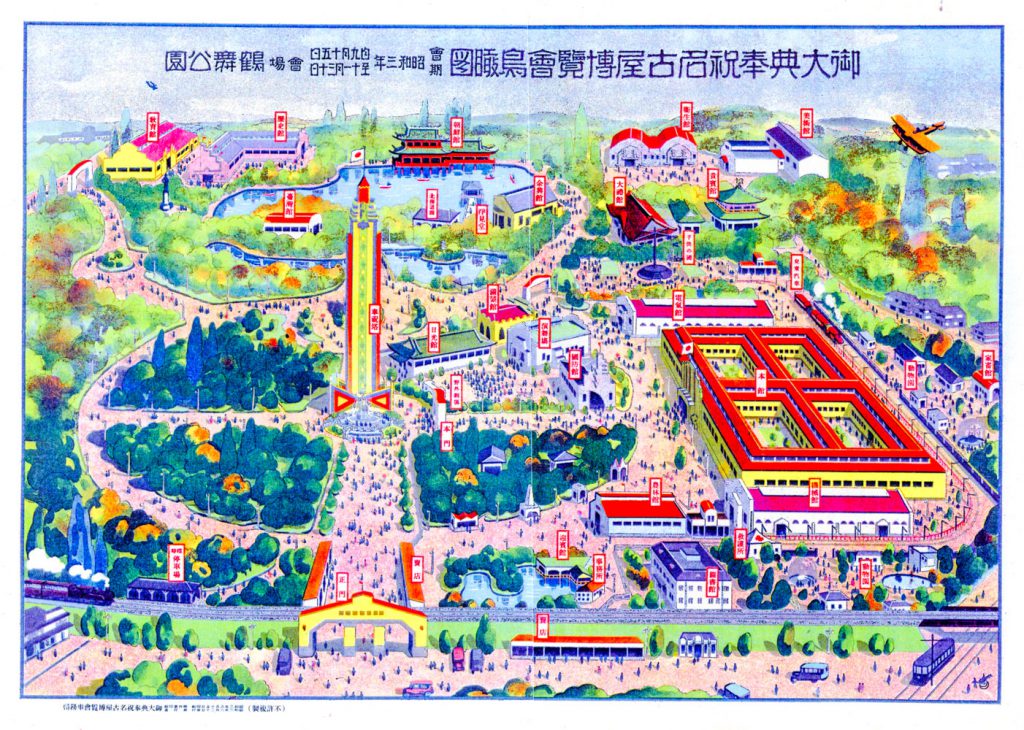

ドボ鉄064鶴舞公園のゲート

名古屋市昭和区にある鶴舞(つるま)公園は1909(明治42)年に開設され、その翌年の3月16日から6月13日まで、第10回関西府県連合共進会の博覧会場として使用された。公園の基本設計は東京帝国大学農科大学(現・東京大学 […] ...