ドボ鉄133大和棟とモダニズム

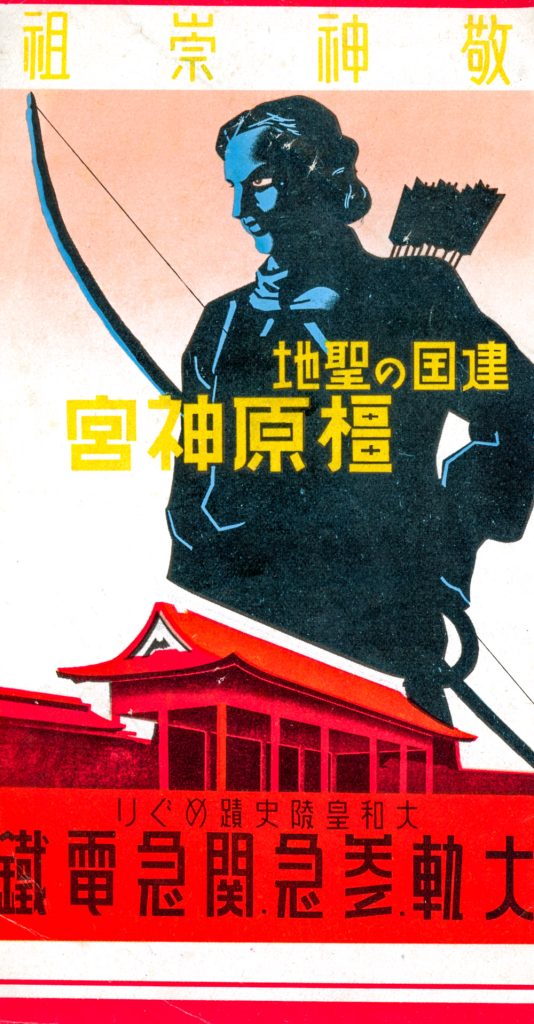

奈良県橿原市にある橿原神宮は、神武天皇を祀るために1890(明治23)年に創建され、建築家・伊東忠太の設計により完成した。1940(昭和15)年の紀元2600年では、社殿の改築や神域の拡張などの整備工事が行われた。これ […] ...

ドボ鉄132明治43年の東京大洪水

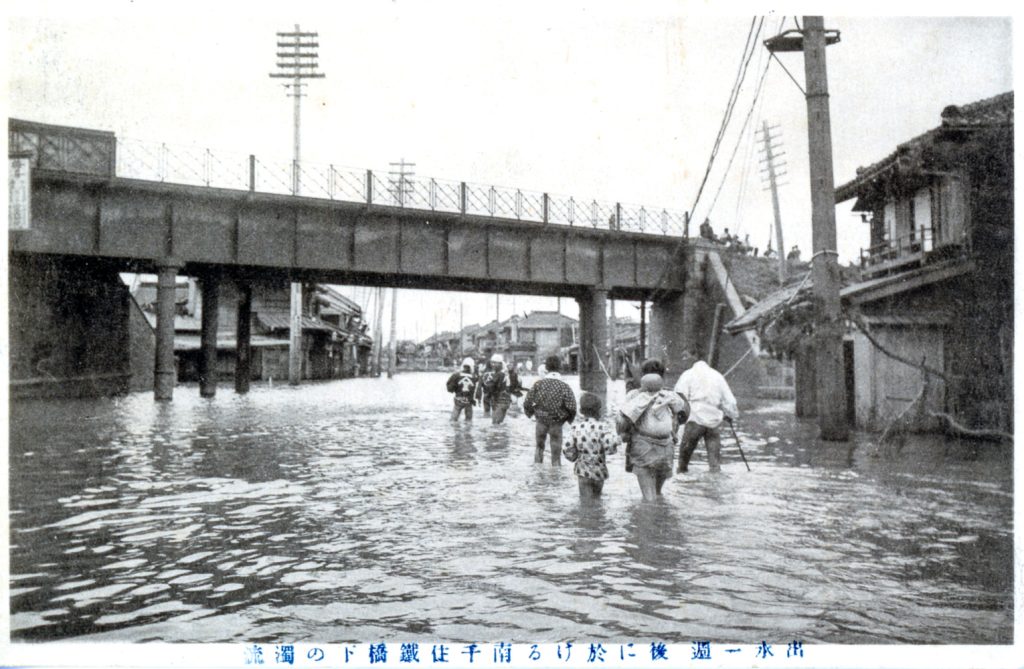

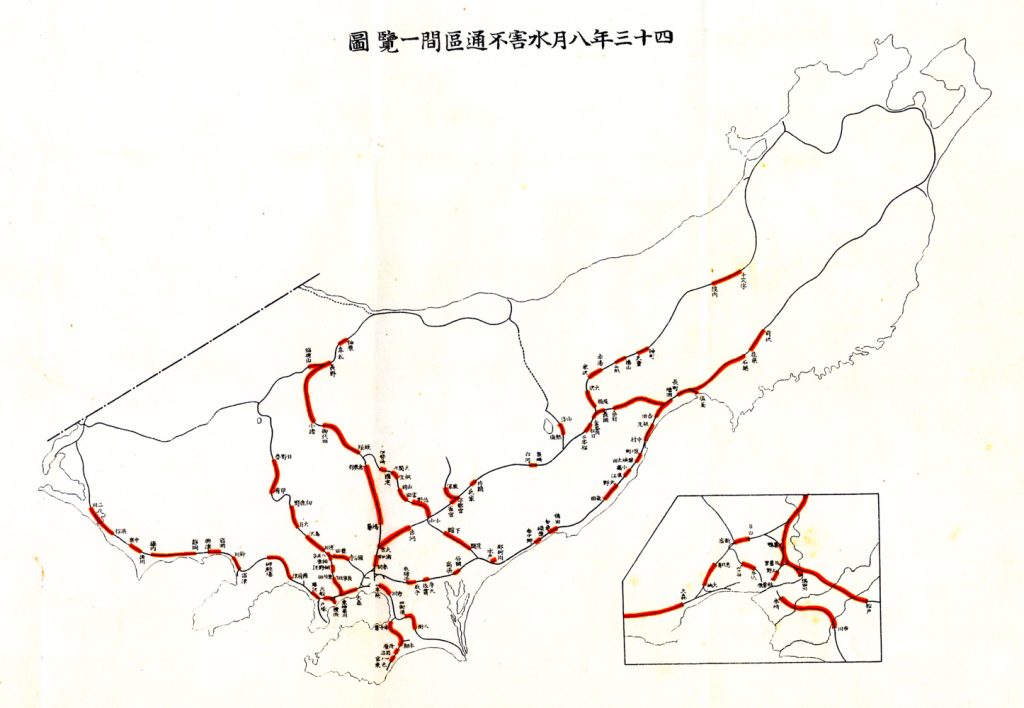

1934(昭和9)年に関西地方を中心に襲った室戸台風、1938(昭和13)年の阪神大水害(細雪水害)、1959(昭和34)年の伊勢湾台風など、大都市を襲った洪水はいくつか知られているが、東京もかつてこうした水害がたびた […] ...

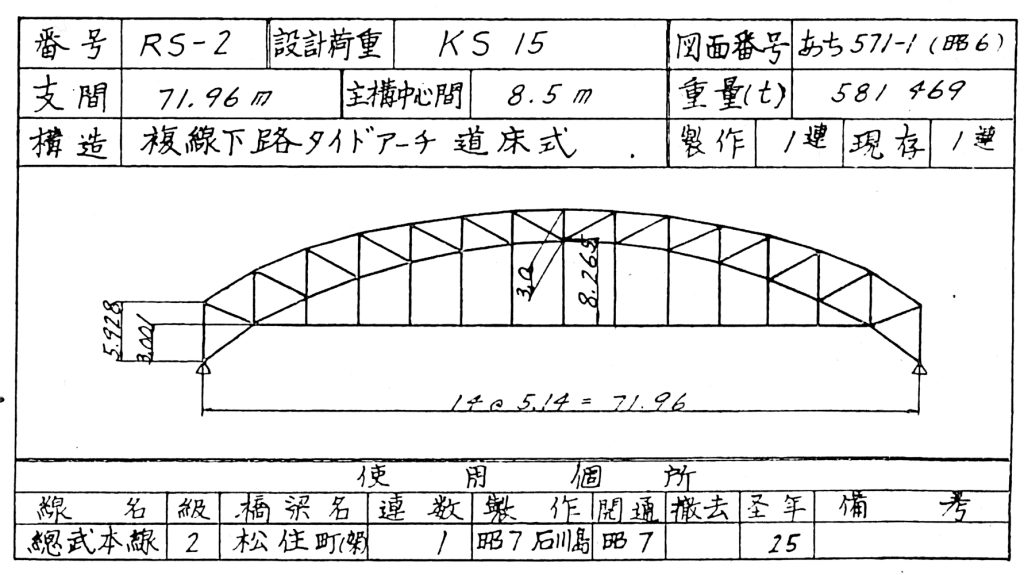

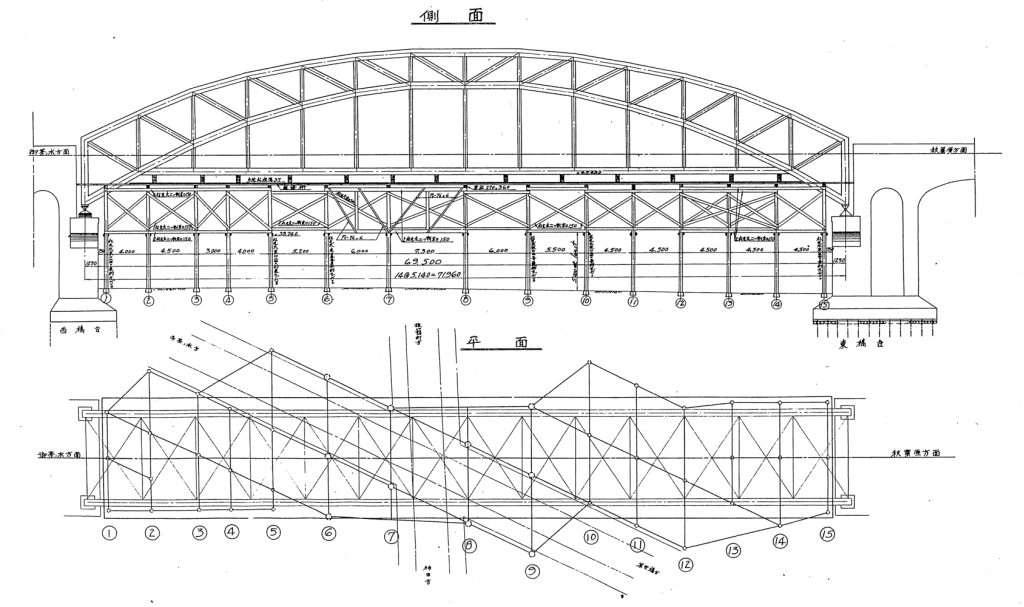

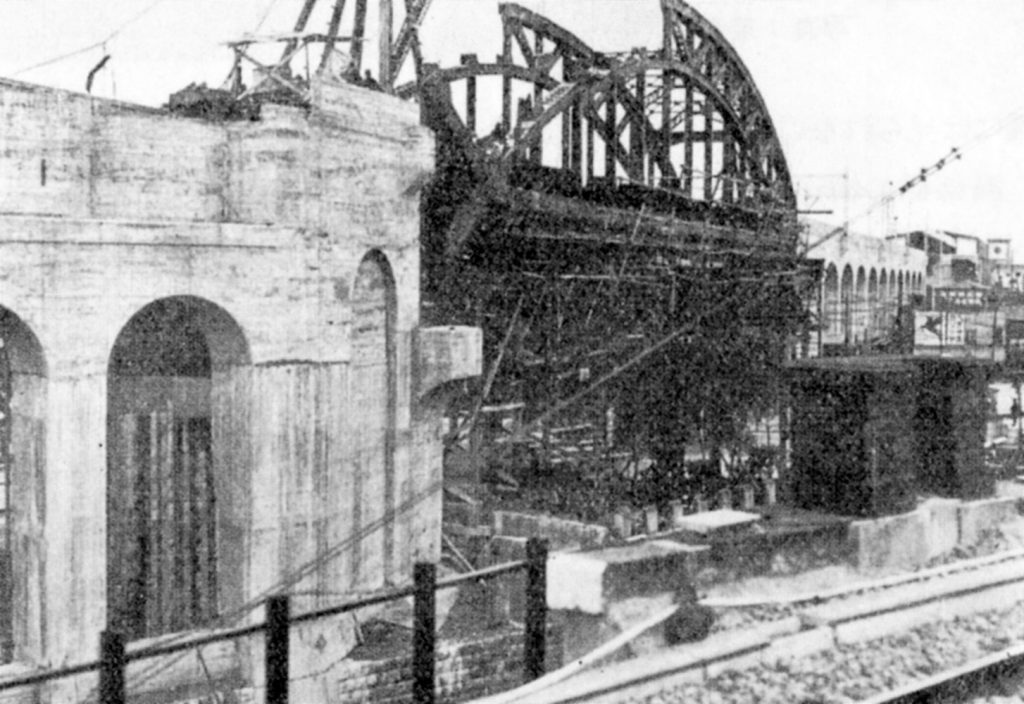

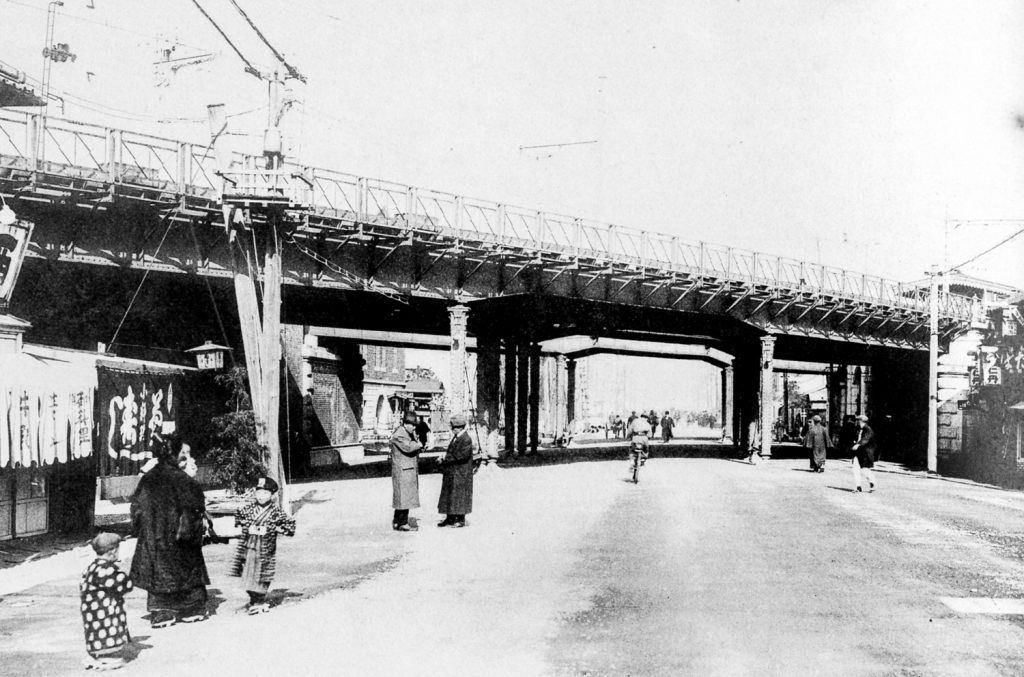

ドボ博131交差点を跨ぐ大アーチ

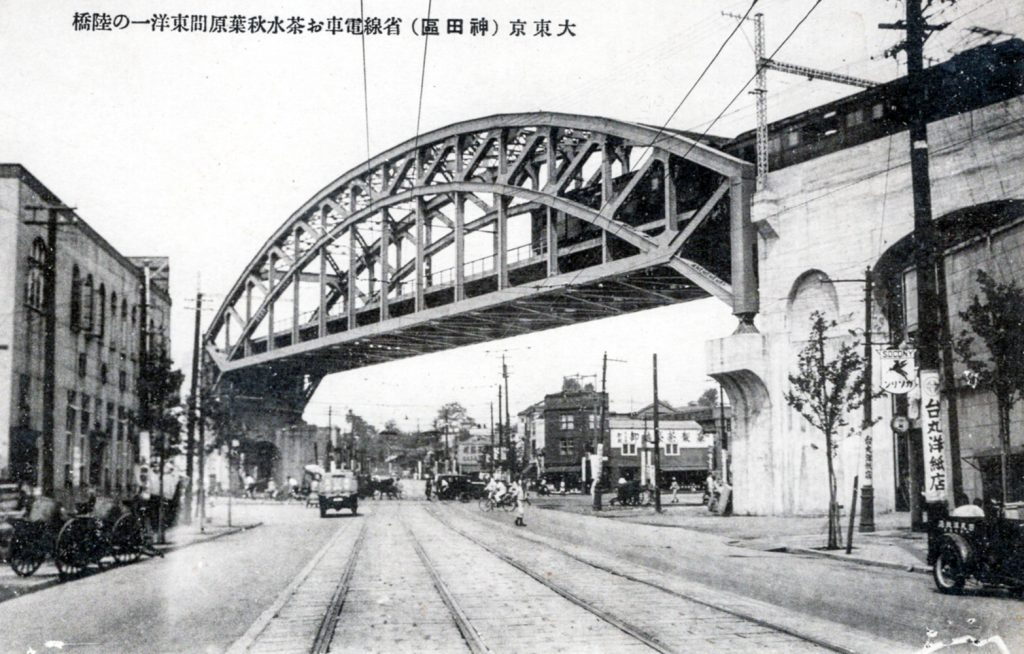

総武本線の両国駅と中央本線の御茶ノ水駅を結ぶ高架線は、1932(昭和7)年に開通したが、外堀通りと昌平橋通りが交差する昌平橋交差点を斜めに横断して、松住町架道橋が架設された。松住町架道橋は、交差点に橋脚を建てることを避 […] ...

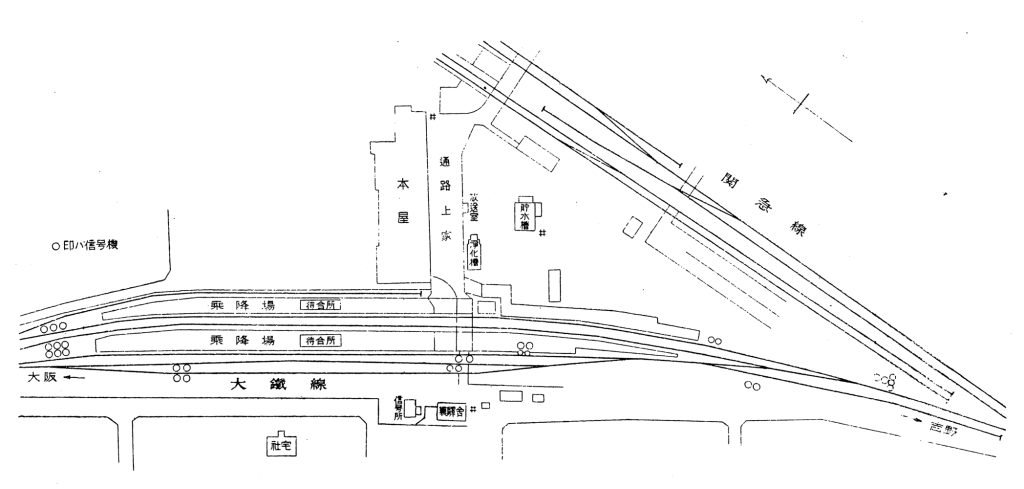

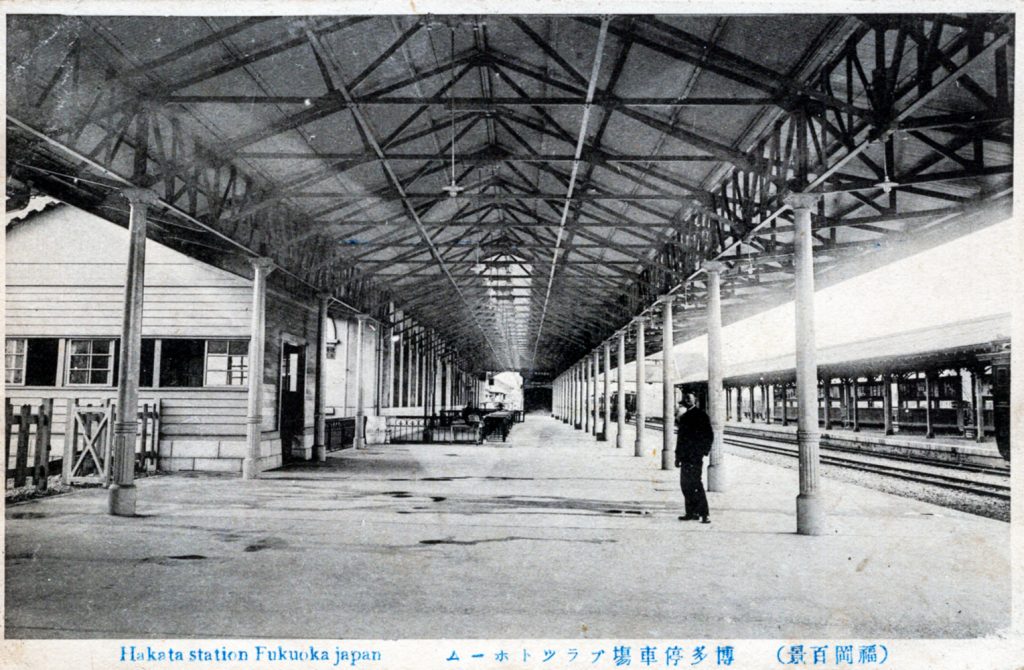

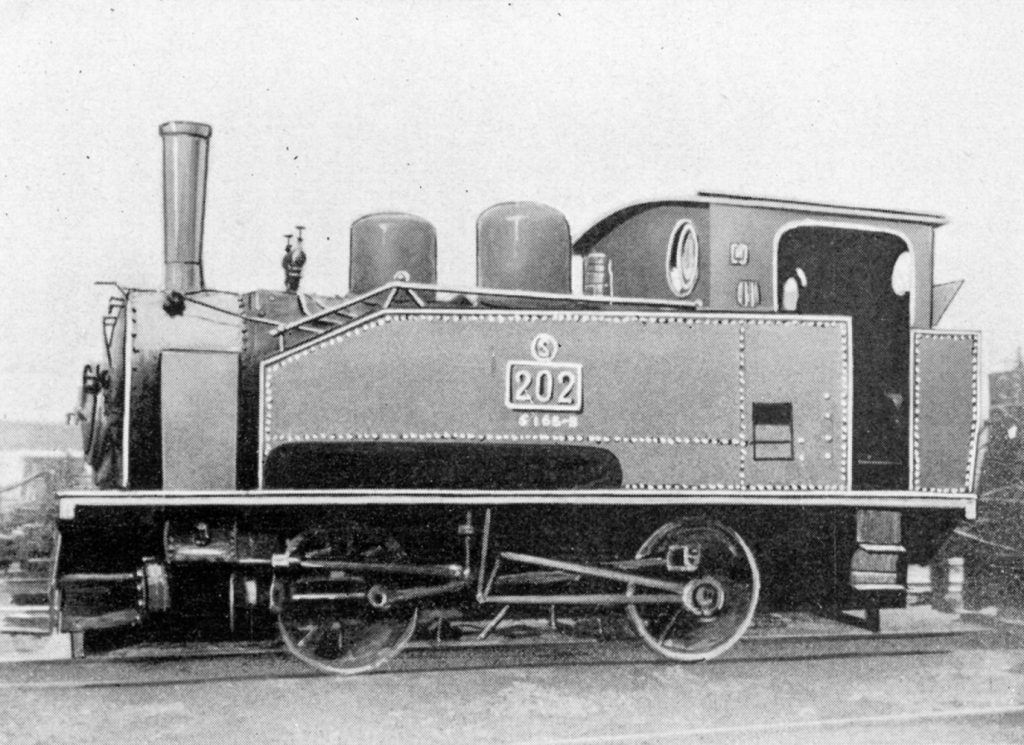

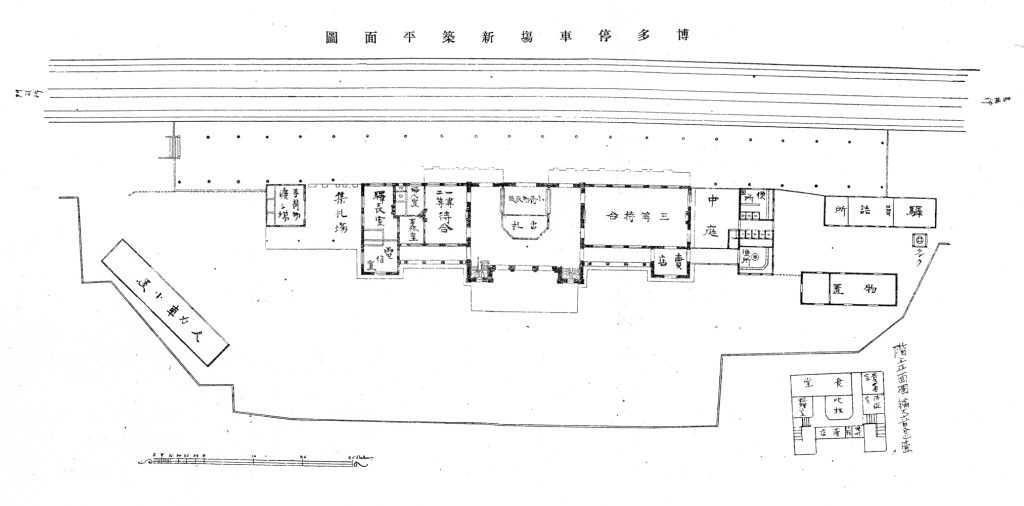

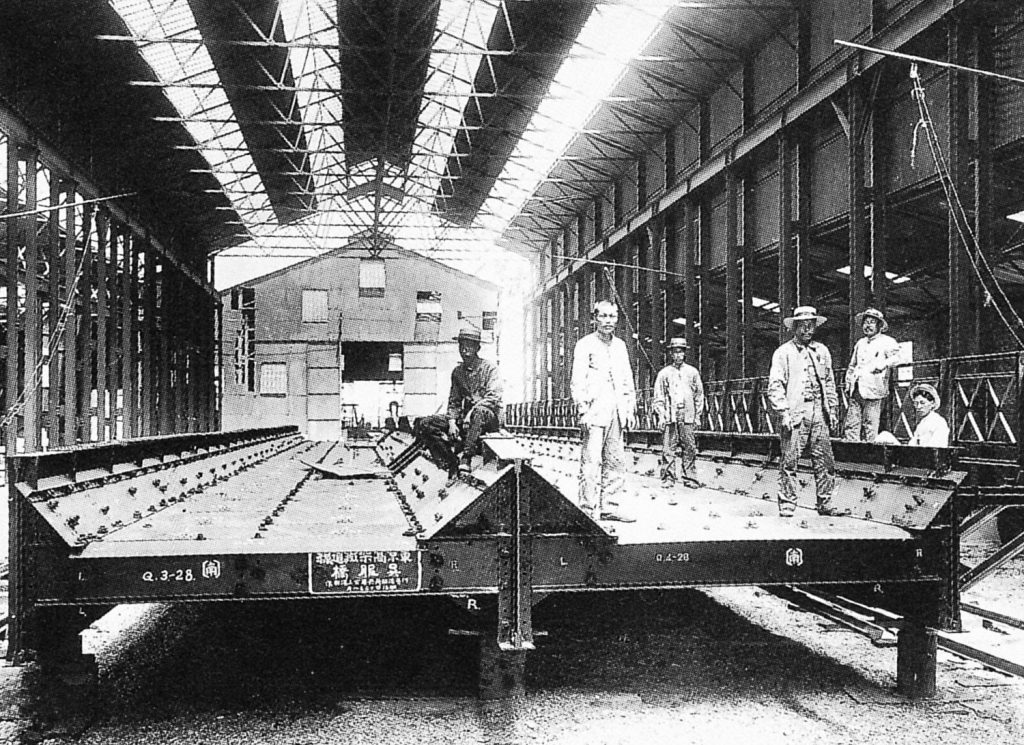

ドボ鉄130鉄骨上屋の実現

黎明期における停車場の乗降場(プラットホーム)屋根を支える小屋組は、木材をトラスで組んだ木骨トラス造であったが、明治時代末~大正時代になると鉄材料が普及し、木骨トラスでは難しかった大空間を実現した。 1889(明治2 […] ...

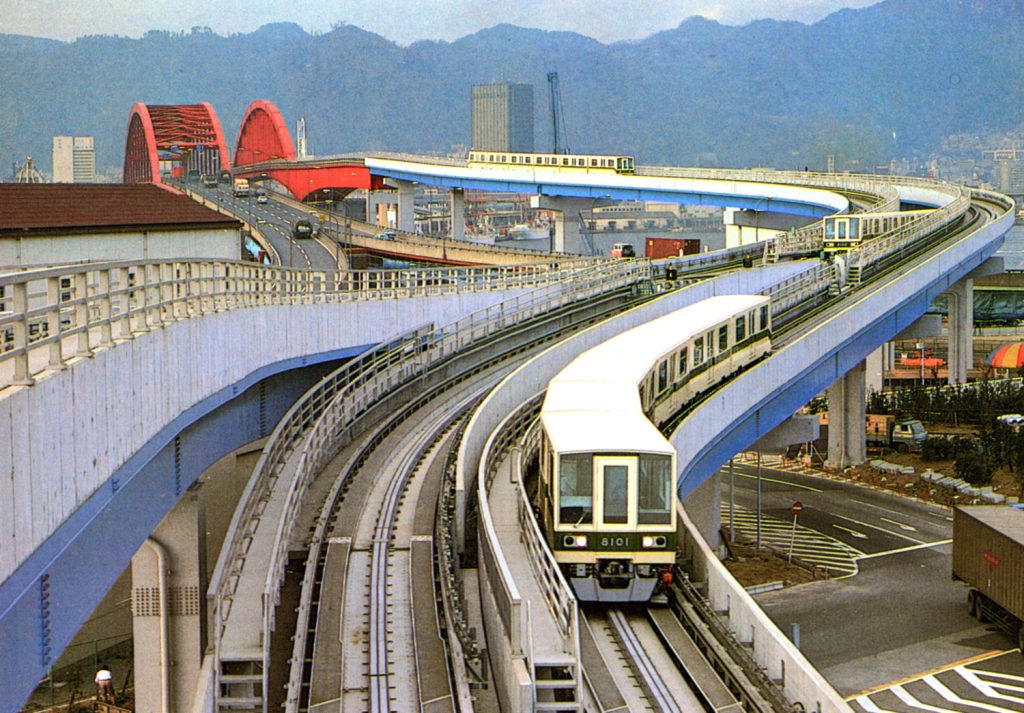

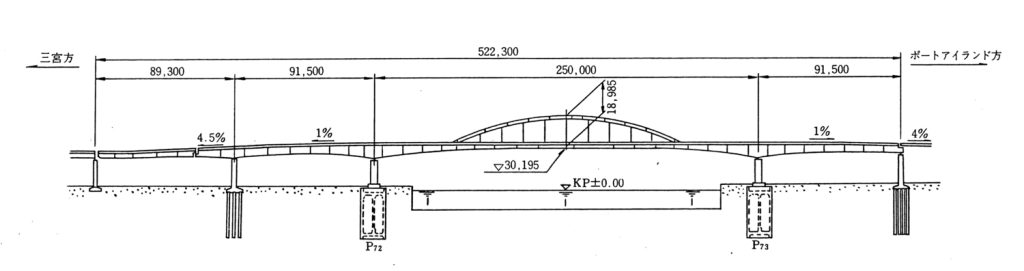

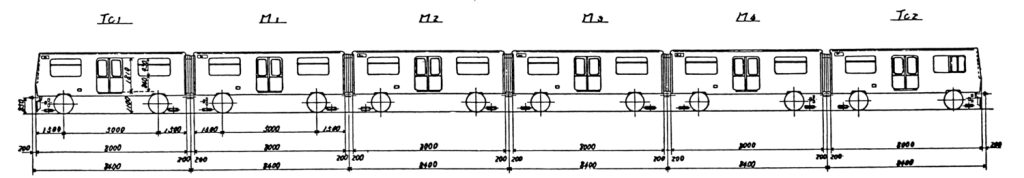

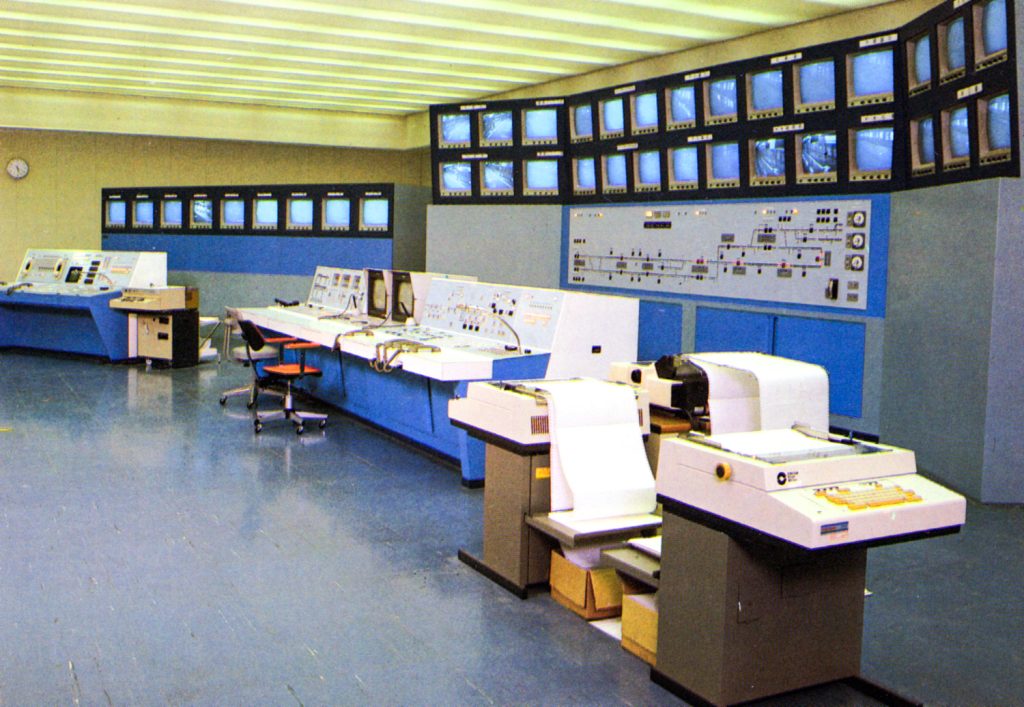

ドボ鉄129新交通システムの登場

高度成長期の神戸市では、急増する港湾貨物の取扱量を背景として、貨物輸送の中心となりつつあるコンテナ輸送に対応した新しい埠頭の建設を計画し、新港突堤の沖合に、新しい埋立地としてポートアイランドの造成を開始した。ポートアイ […] ...

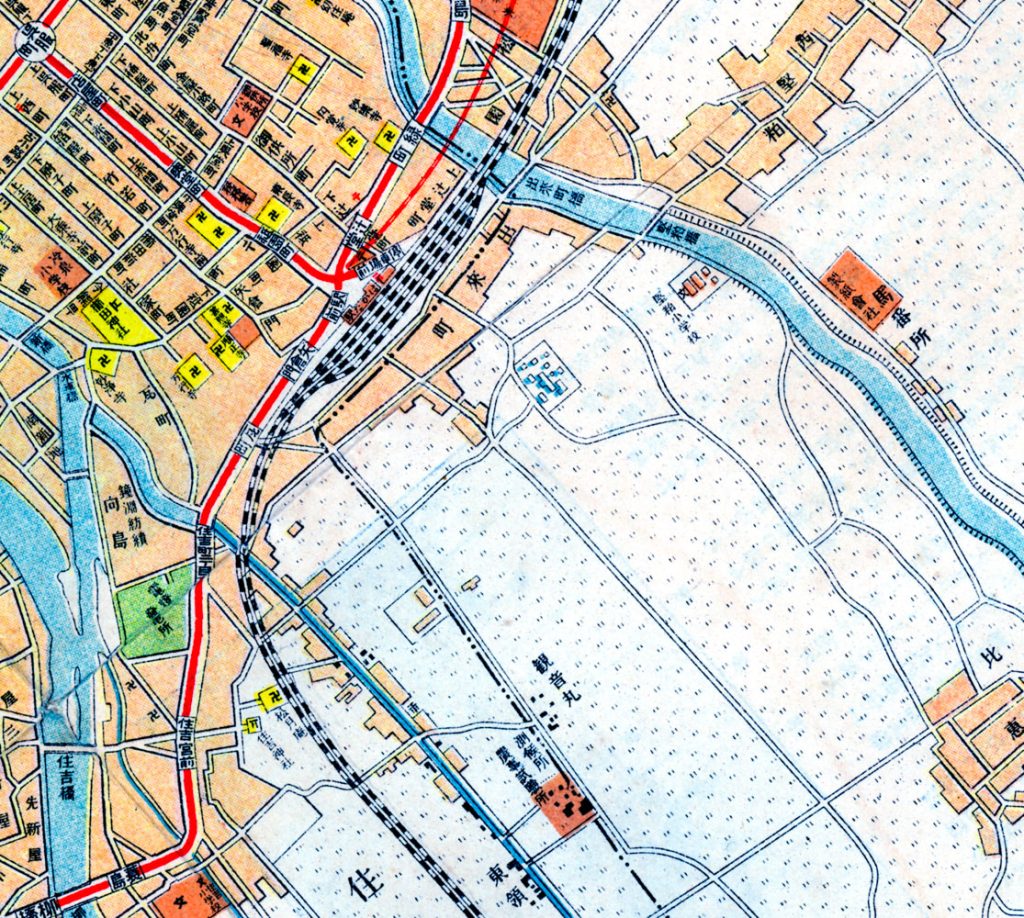

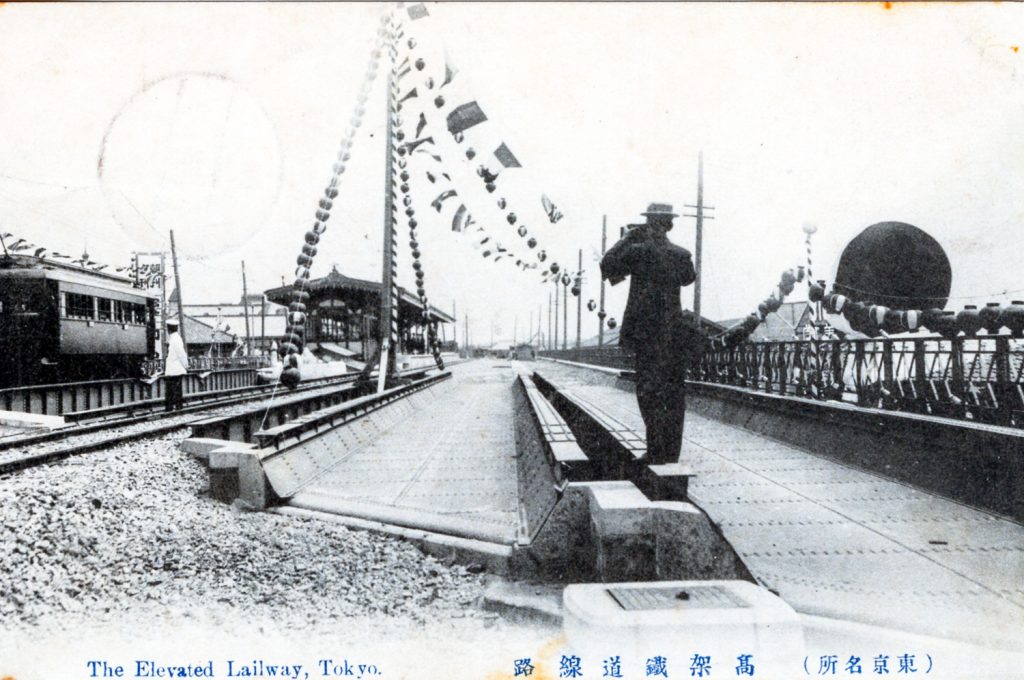

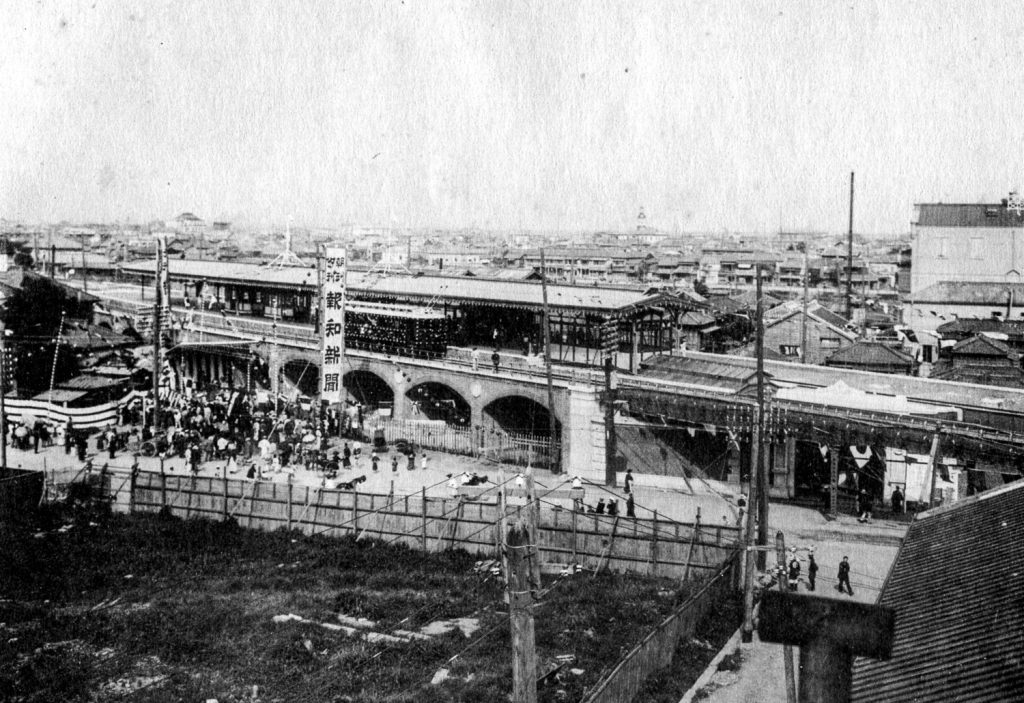

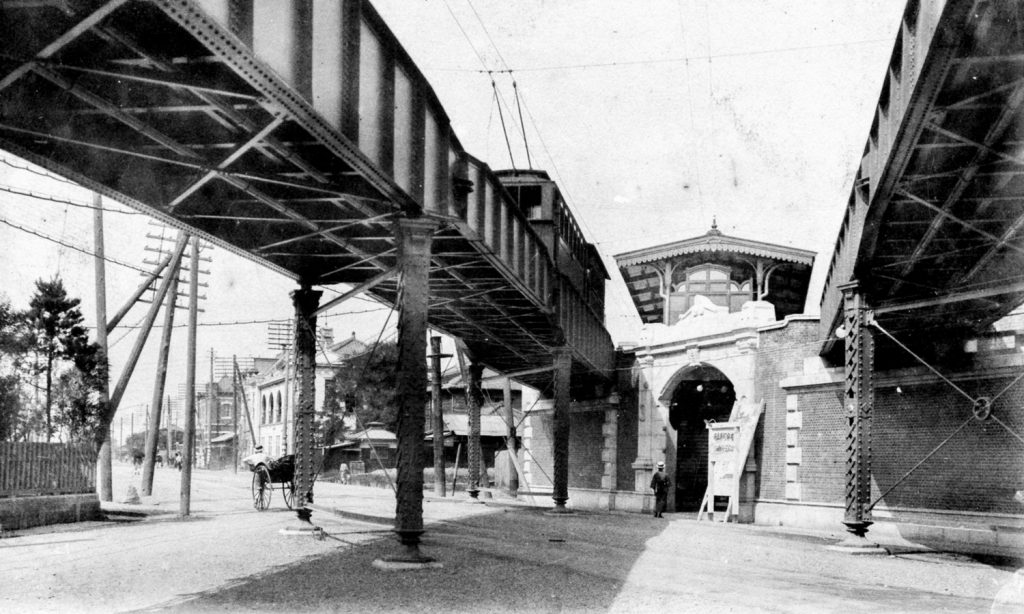

ドボ鉄128高架鉄道の開業

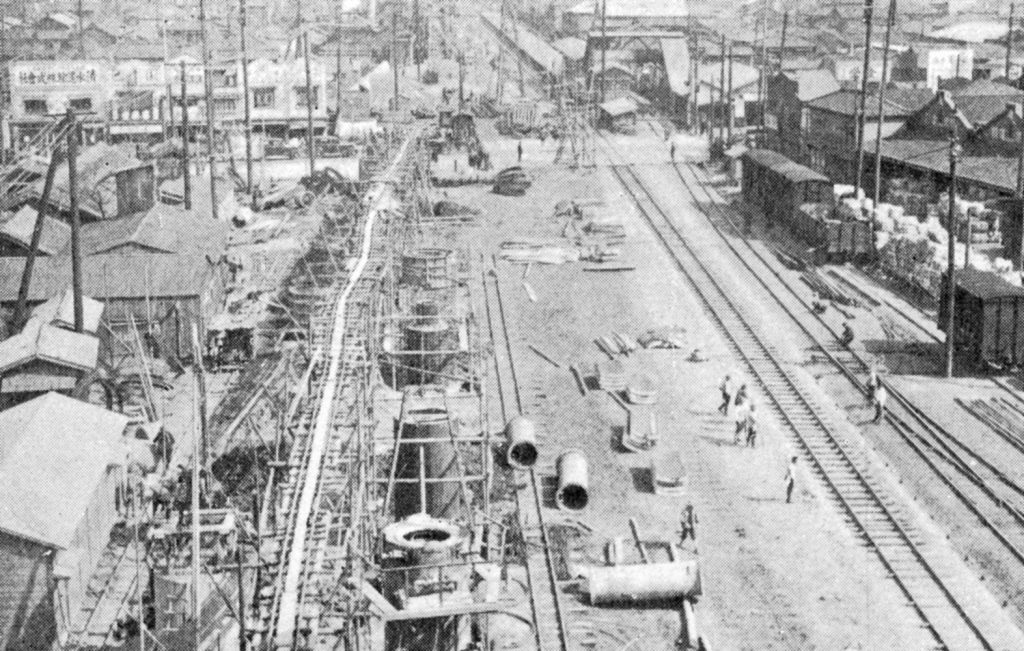

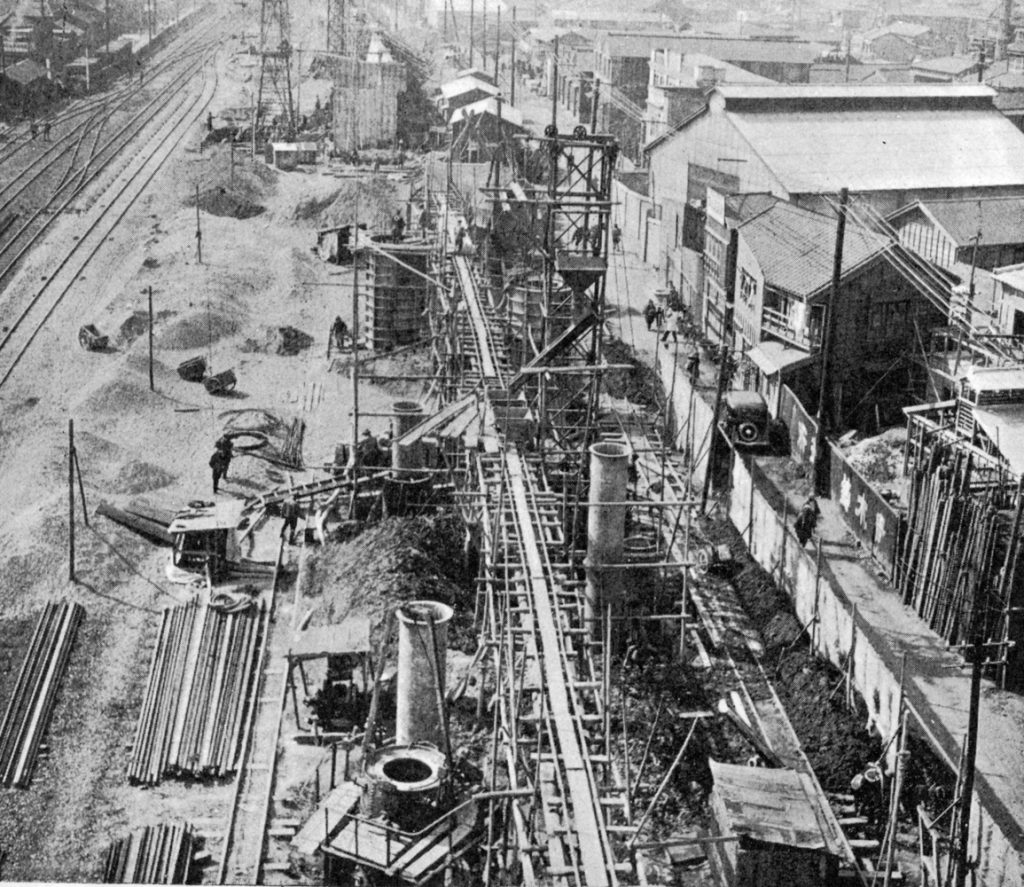

東京駅の北側(現在の東京~神田間)から新橋駅の南側(現在の新橋~浜松町間)へ伸びる赤煉瓦アーチの鉄道高架橋は、建設時の名称を「新永間(しんえいかん)市街線高架橋」と称した。高架鉄道は市区改正設計(東京の都市計画)の一環 […] ...

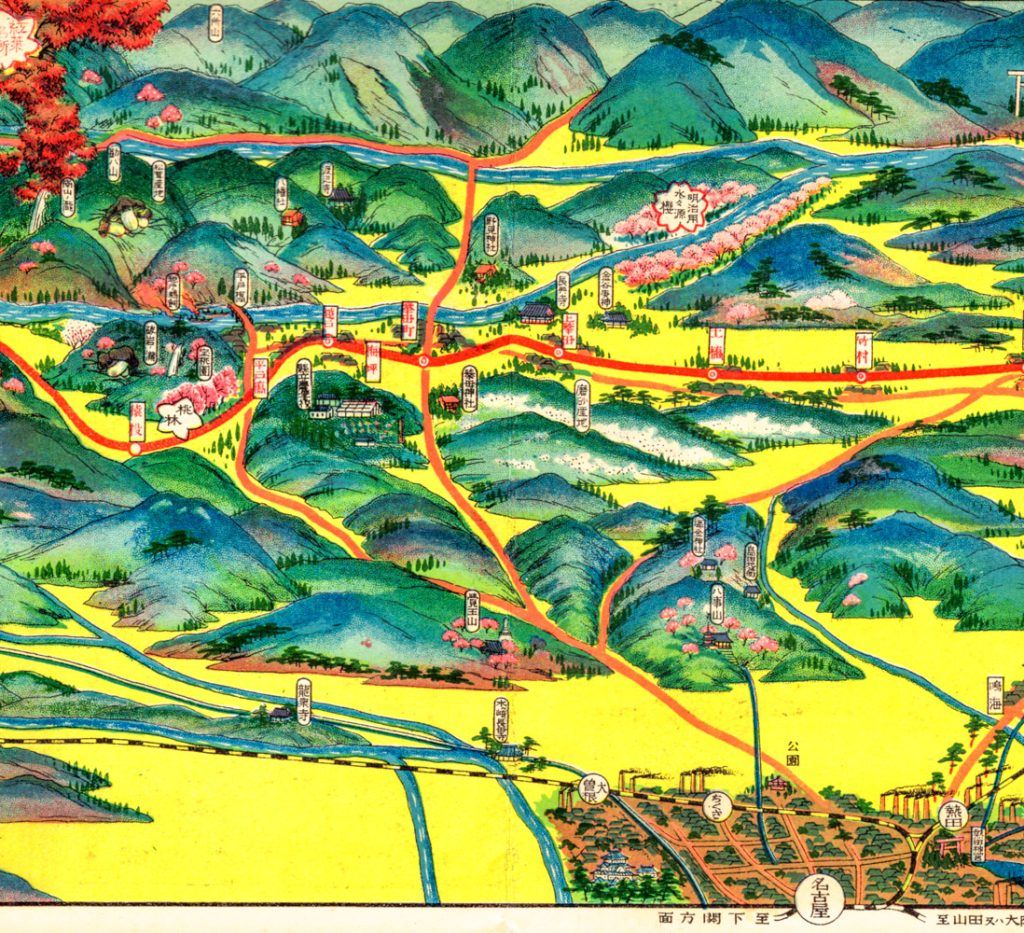

ドボ鉄127名古屋市内への直通

現在の名古屋鉄道三河線の前身である三河鉄道は、名古屋市内に直結していなかったために、愛知電気鉄道(のち名鉄)の知立(ちりゅう)か東海道本線の刈谷で乗り換えざるを得なかった。このため、1927(昭和2)年に挙母(ころも) […] ...

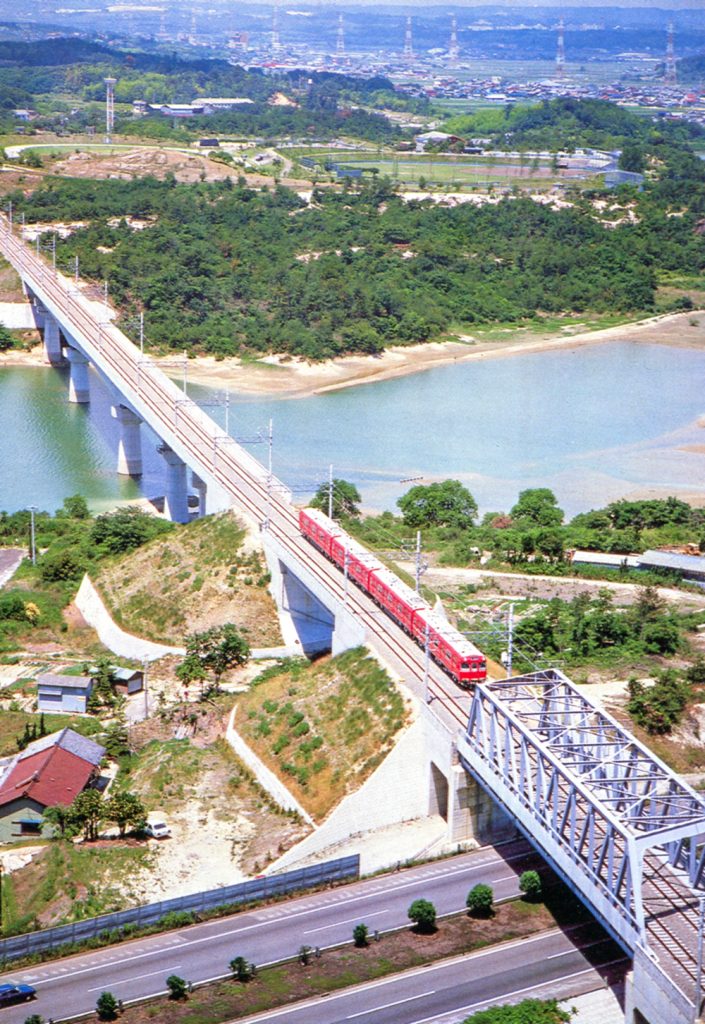

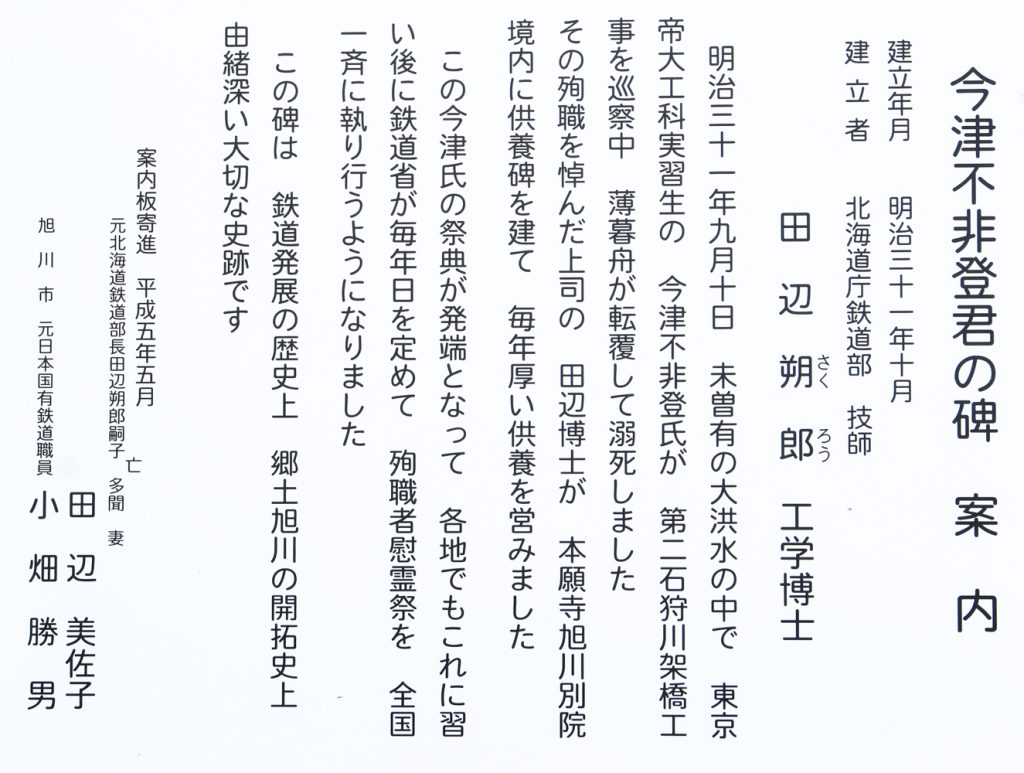

ドボ鉄126押し寄せる濁流

今回紹介する「大正十一年八月廿五日旭川市大洪水ノ実況」と題した絵葉書には、濁流が押し寄せる函館本線近文~旭川間の第2石狩川橋梁の姿がおさめられ、「石狩川鉄橋付近亀吉島全滅ノ惨状」とある。記録によれば、1922(大正11 […] ...

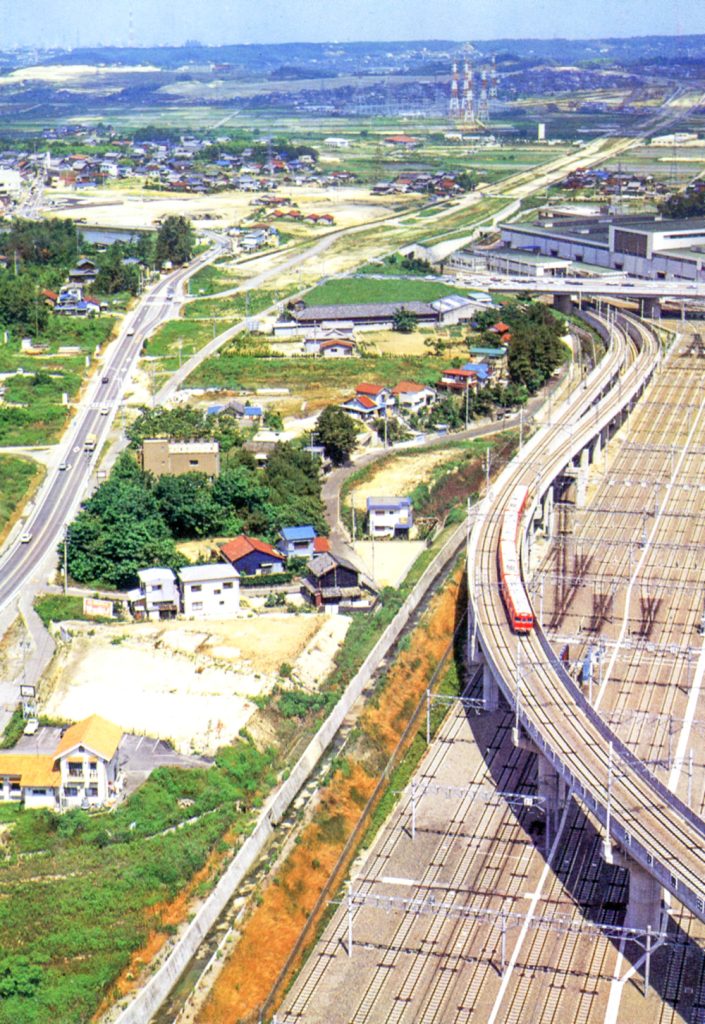

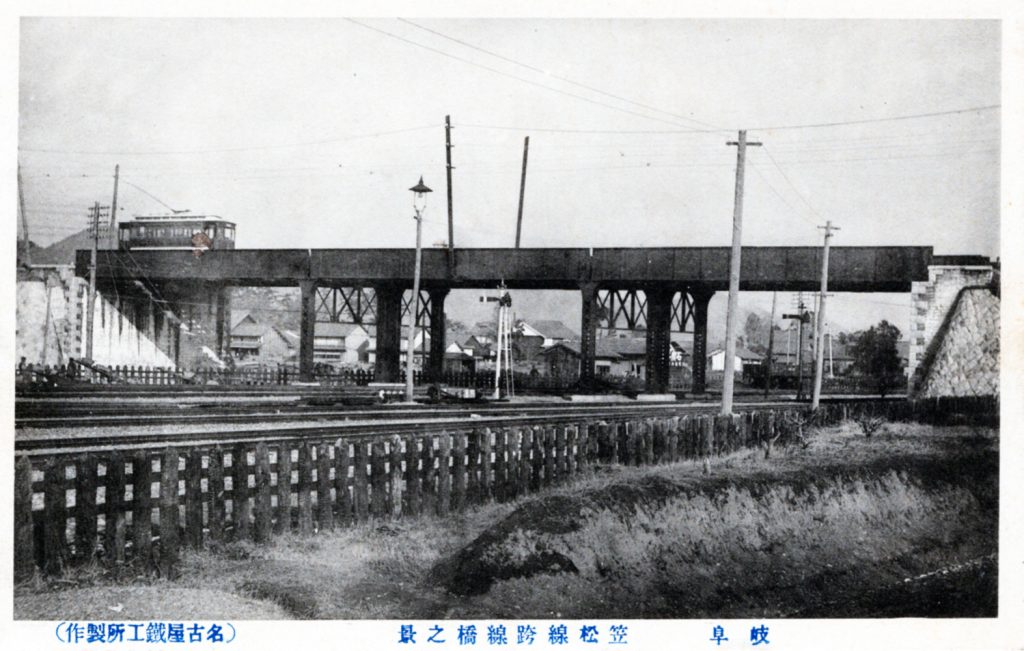

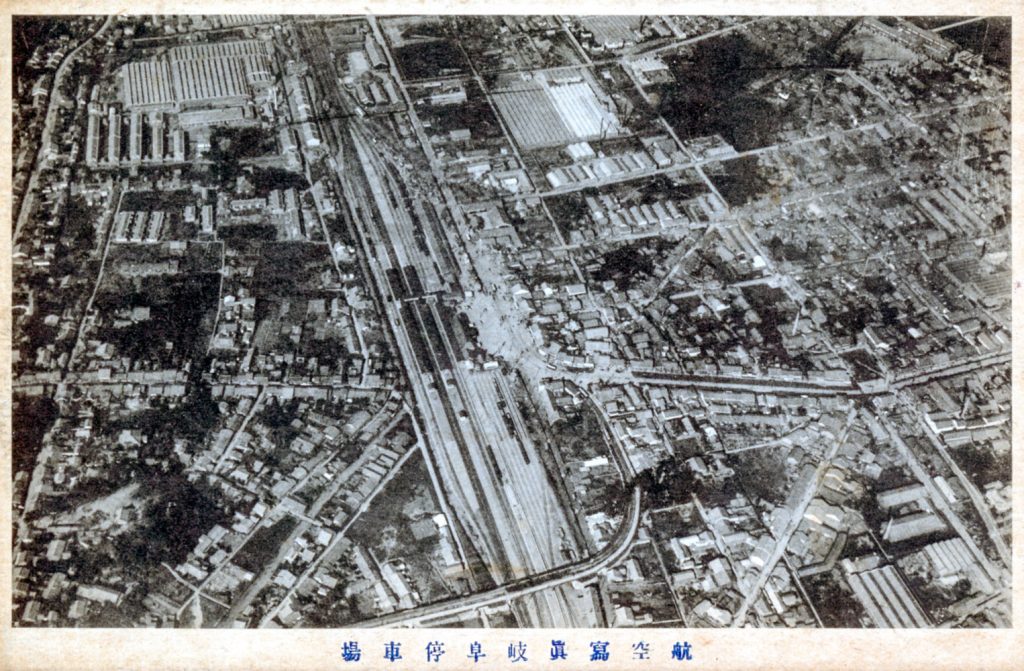

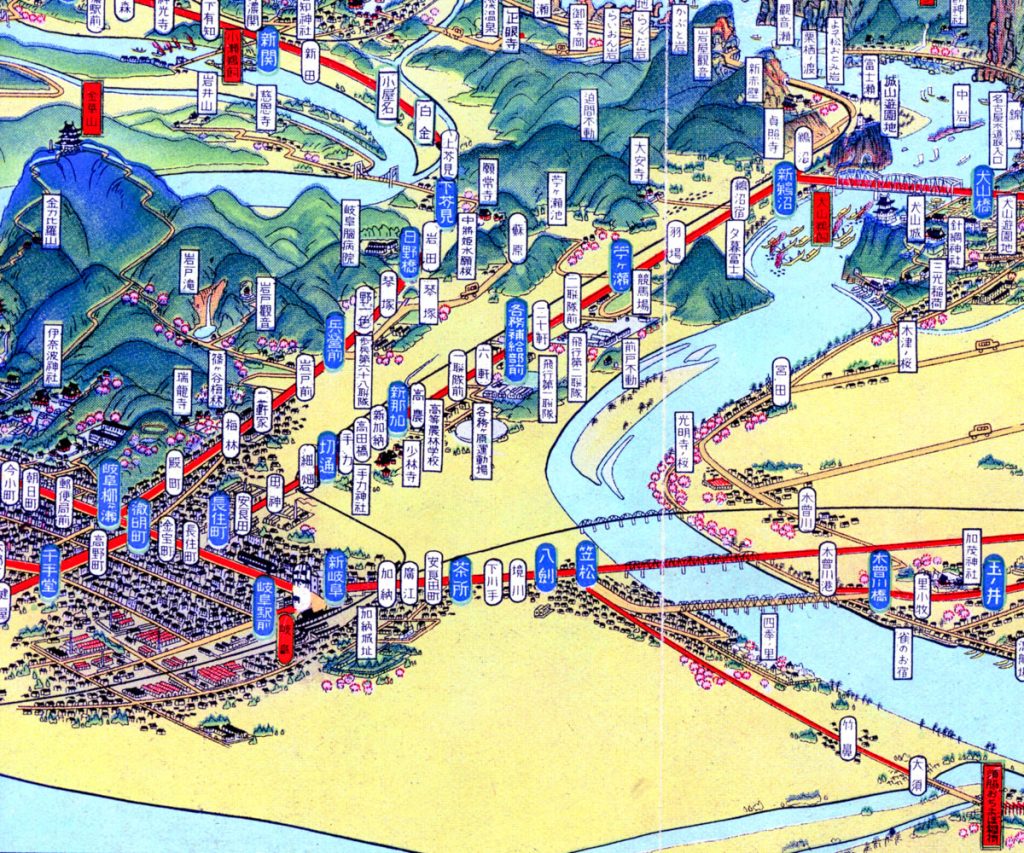

ドボ鉄125岐阜駅を跨ぐ

1887(明治20)年に加納駅として開業した東海道本線の岐阜駅は、現在の岐阜市長住町二丁目付近にあり、東海道本線も現在より300mほど北側の場所を通過していた。岐阜駅本屋の位置は、その後、移転を繰り返して駅名も加納駅か […] ...

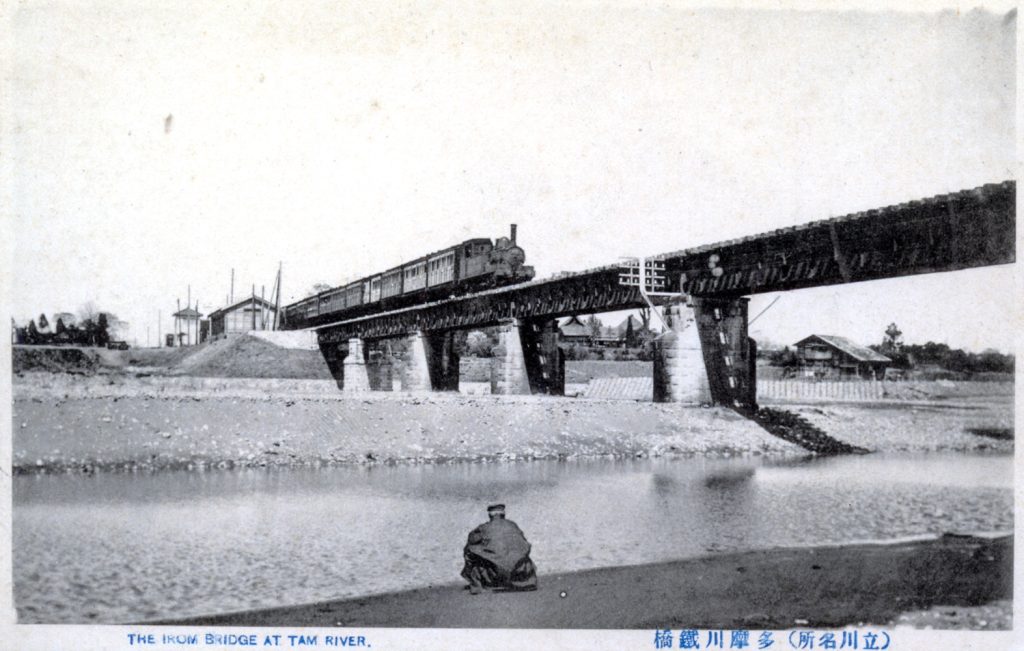

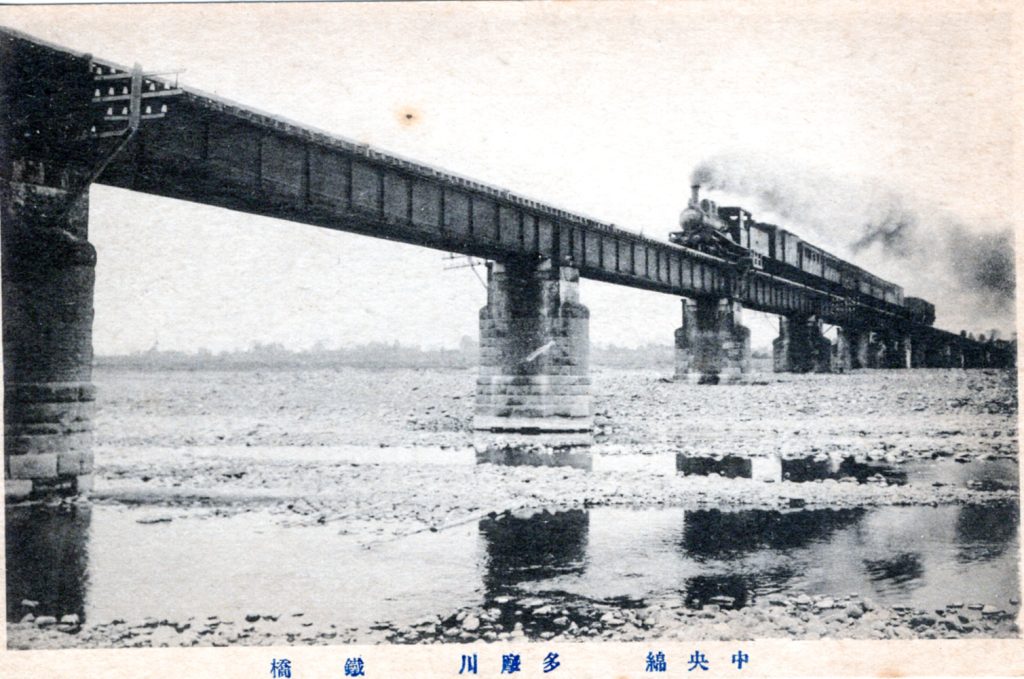

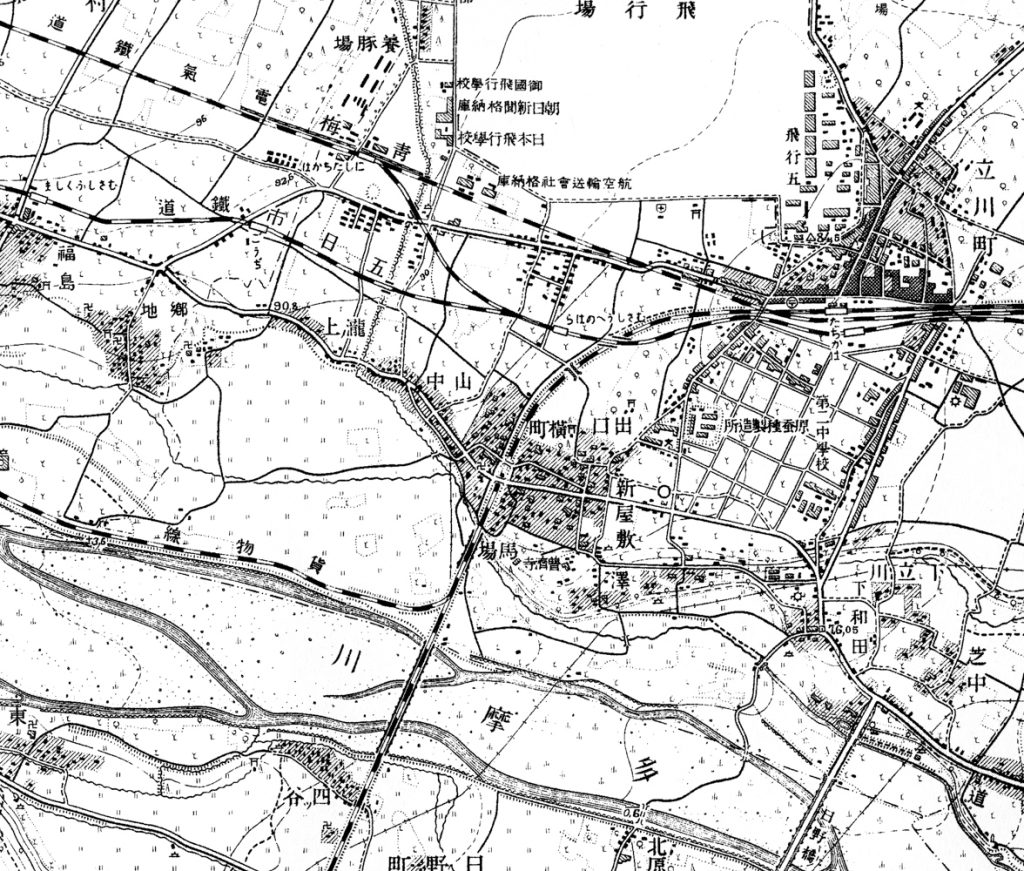

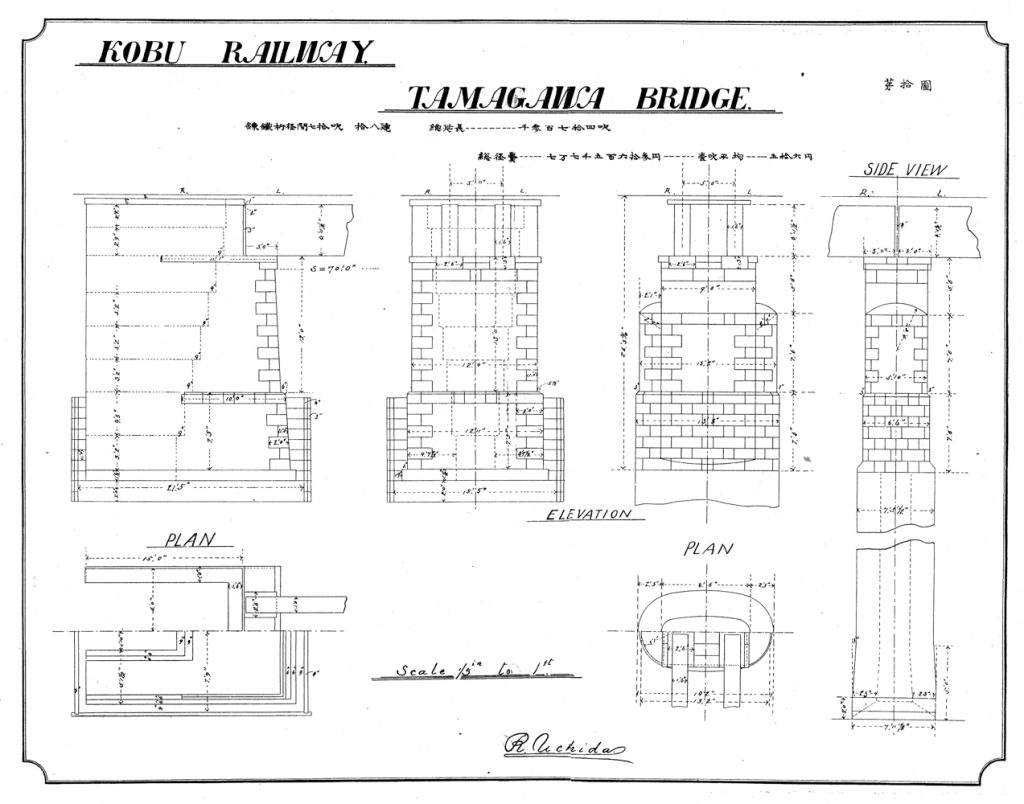

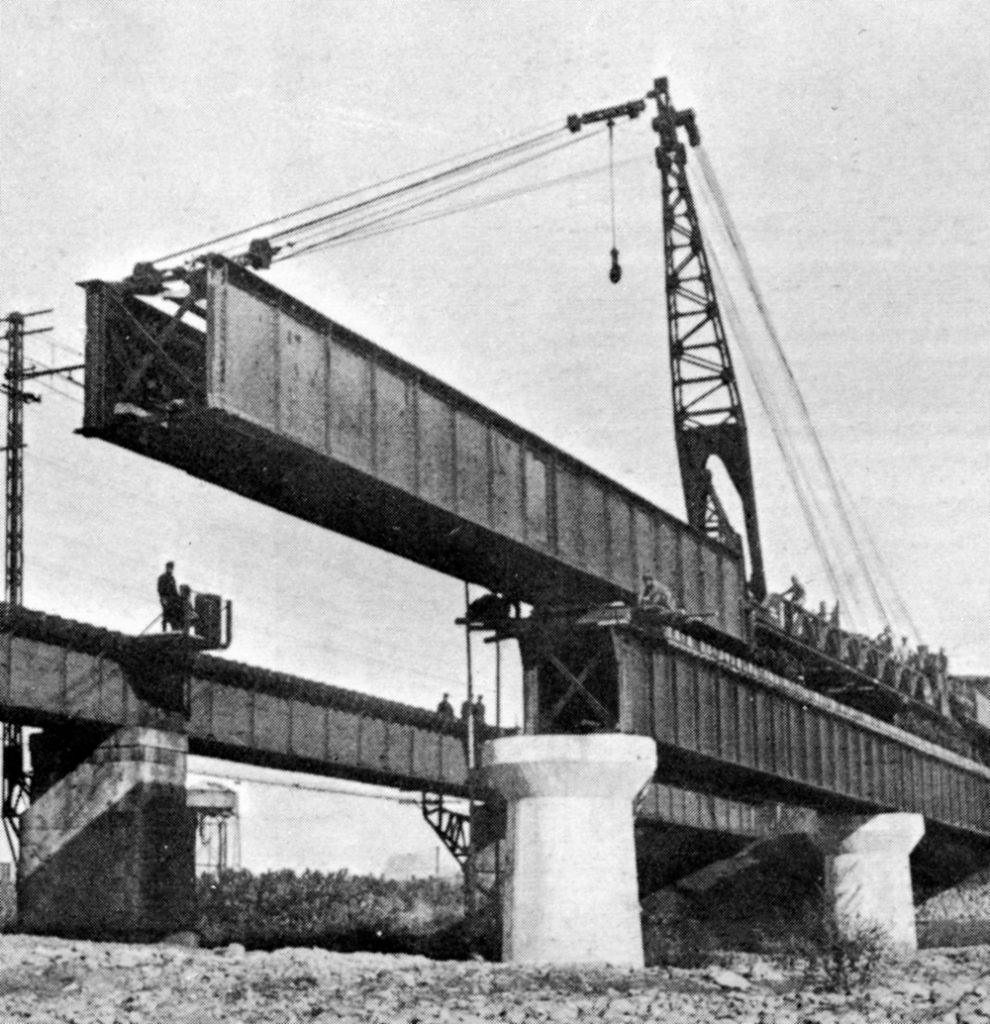

ドボ鉄124今も現役

中央本線の立川~日野間に架かる多摩川橋梁のうち、上流側に架かる上り線の上路プレートガーダは、1889(明治22)年、私設鉄道の甲武鉄道(1906(明治39)年の国有化で中央本線の一部となる)によって立川~八王子間が開業 […] ...